HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【最新版】労働者派遣法の概要や改正、違反例や企業の注意点を解説

- 記事をシェアする

労働者派遣法とは、派遣社員を守るために、労働者派遣事業に関するルールを定めた法律です。労働者派遣法に違反した場合、厳しい行政処分が科せられるおそれがあります。

この記事では、派遣サービスを利用する上で知っておくべき労働者派遣法の基本的な内容や改正の歴史、人材派遣を活用する際の注意点、よくある違反の事例や罰則などを解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働者派遣法とは派遣労働者を守るための法律

労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。その名の通り、人材派遣会社などが行う労働者派遣事業が適切に運営されることと、派遣労働者の権利を保護することを目的として1986年に制定されました。

労働者派遣法制定の背景

労働者派遣法が制定される以前は、労働基準法第6条で第三者が労働者と企業との間に介入して中間搾取することが禁じられていて、労働者派遣も法律違反とみなされていました。

しかし、労働者派遣に近い事業を行う会社はありました。そのため、適切なルールが必要となったことが労働者派遣法制定の理由です。

派遣形態

労働者派遣法についての理解を深めるため、派遣サービスの基本的な仕組みや派遣形態について見ていきましょう。

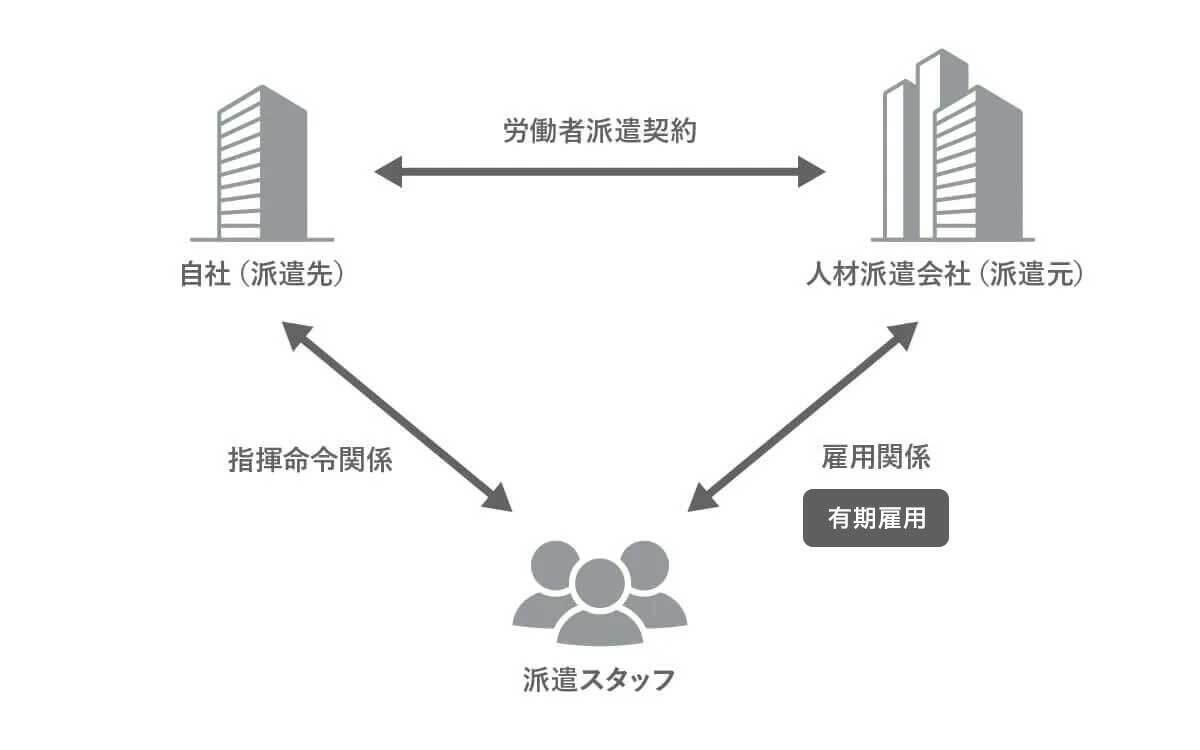

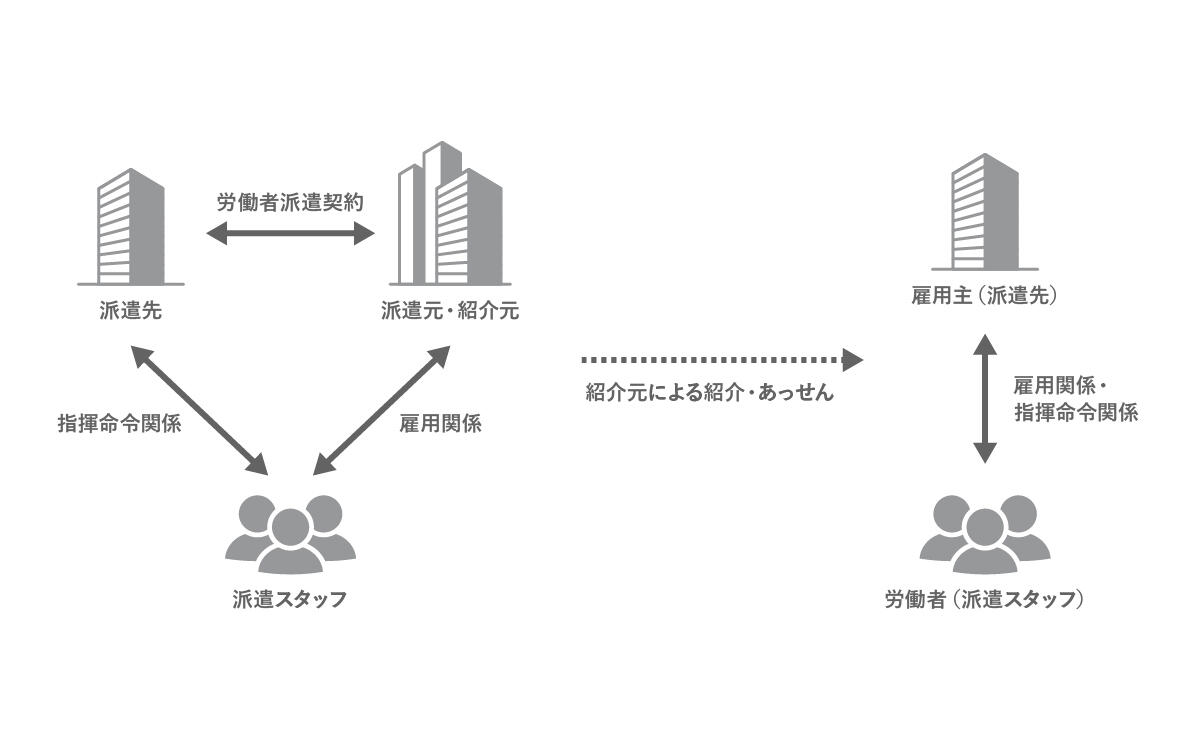

企業が派遣サービスを利用する際は、はじめに人材派遣会社との労働者派遣契約の締結が必要です。その後、人材派遣会社は雇用している派遣労働者を企業に派遣し、派遣労働者は企業の指揮命令下で仕事をします。以上が、派遣サービスの基本的な仕組みです。

労働者派遣には「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」という3種類の形態があります。それぞれの派遣形態の概要は次の通りです。

有期雇用派遣

有期雇用派遣とは、人材派遣会社が労働者派遣契約を締結している企業に対して、一定の期間を定めて派遣労働者を派遣する方式です。一般的な労働者派遣はこの形態で行われています。

有期雇用派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いを分かりやすく解説

また、人材派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

無期雇用派遣

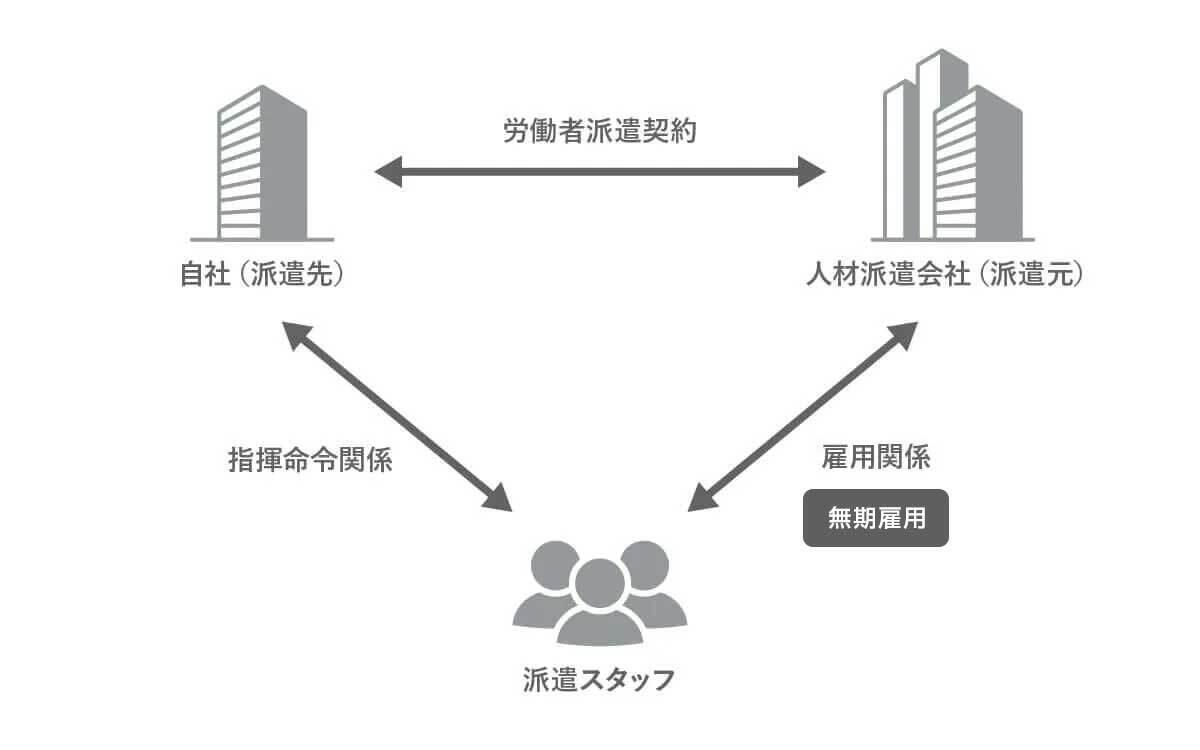

無期雇用派遣は、人材派遣会社が無期雇用契約を締結している労働者を企業に派遣する形態です。無期雇用派遣では、企業は期間の定めなく派遣労働者を受け入れられます。

無期雇用派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説

また、育成型無期雇用派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

▼育成型無期雇用派遣 「funtable」

厳選した派遣スタッフを無期雇用派遣で受け入れて直接雇用まで育成支援

紹介予定派遣

紹介予定派遣は企業が派遣労働者を直接雇用することを前提に受け入れる派遣形態です。派遣期間が終了し、企業と派遣労働者の合意があった場合は、直接雇用契約を締結します。

紹介予定派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

また、紹介予定派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください

▼紹介予定派遣サービス

ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を採用

紹介予定派遣ならパーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働者派遣法改正の歴史

| 年 | 概要 |

|---|---|

| 1986年 | 労働者派遣法制定 13職種(後に3職種追加)に限定 |

| 1996年 | 対象職種を拡大 16職種から26職種へ |

| 1999年 | 対象業務のネガティブリスト化 原則として一部の職種以外が対象に |

| 2000年 | 紹介予定派遣を解禁 直接雇用化を促進する目的とする |

| 2004年 | 製造業務への派遣解禁と派遣期間の延長 派遣期間の上限が3年に(製造業務を除く) |

| 2007年 | 製造業務への派遣期間が最長3年に |

| 2012年 | 規制の強化 日雇派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の規制など |

| 2015年 | 業務による期間制限を撤廃 事業所単位と個人単位の期間制限上限3年へ 雇用安定措置、キャリア形成支援の義務化 |

| 2020年 | 同一労働同一賃金の適用 同種の業務に従事する場合、派遣労働者にも正規雇用者と同等の待遇が求められる |

| 2021年 | 派遣労働者への待遇などの説明義務が強化 |

労働者派遣法は、社会情勢の変化に応じて改正されてきました。派遣サービスを適切に利用するためには、労働者派遣法の歴史を踏まえつつ、最新の内容を把握しておくことが大切です。ここでは、労働者派遣法の制定から現在に至るまでに行われた主な改正をご紹介します。

1986年 労働者派遣法制定

1986年の労働者派遣法施行当初、労働者派遣の対象は「業務は一部の特筆すべき技能を必要とする業務」である次の13の職種に限られていました。

- ソフトウェア開発

- 取引文書作成

- 調査

- 受付・案内・駐車場管理

- 建築物清掃

- 秘書

- 事務用機器操作

- デモンストレーション

- 財務処理

- ファイリング

- 建築設備運転・点検・整備

- 添乗

- 通訳・翻訳・速記

同年10月の法改正で、機械設計、放送番組などの演出、放送機器などの操作が追加され、16職種が対象となりました。

1996年 対象職種を拡大

バブルが崩壊した後の1990年代は不況が続き、必要なときに人材を雇える派遣サービスに対するニーズが高まりました。この変化に対応して、労働者派遣の対象職種に貿易や広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサーなど10職種が追加され、全26職種に拡大されました。

1999年 対象業務のネガティブリスト化

1999年の改正時には大幅な規制緩和がなされ、原則としてどのような職種においても労働者派遣ができるようになりました。

従来は職種を限定する「ポジティブリスト方式」でルールを定めていましたが、1999年からは労働者派遣を禁止する職種を定める「ネガティブリスト方式」に切り替わっています。

労働者派遣が禁止された職種は士業(弁護士、公認会計士、税理士など)、医療業務、港湾運送業務、建設業務、警備業務などです。また、物の製造業務についても当面の間、労働者派遣が禁止とされました。

2000年 紹介予定派遣を解禁

翌年の2000年には派遣労働者の直接雇用化を促進するため、紹介予定派遣が解禁となりました。

2004年 製造業務への派遣解禁と派遣期間の延長

2004年に、1999年の改正時に当面禁止とされていた製造業務への労働者派遣が解禁されます。また、派遣期間の上限が1年から3年に延長されました。ただし、製造業務については従来どおり1年が上限となっています。

2007年 製造業務への派遣期間が最長3年に

2007年には製造業務の労働者派遣期間の上限についても1年から3年に延長されました。

2012年 規制の強化

規制緩和によって労働者派遣の自由度が高まった反面、日雇派遣や派遣切りなどの問題が顕在化します。派遣労働者の権利を守るため、2012年には次のような規制強化が行われました。

- 日雇派遣の原則禁止

- グループ企業内派遣の規制

- 人材派遣会社のマージン率公表の義務化

- 離職1年以内の派遣の禁止など

2015年 労働者派遣の期間制限を制定

2015年の改正時には労働者派遣の業務による期間制限が設けられました。事業所単位と個人単位の期間制限の上限は3年です。他にもすべての労働者派遣事業を許可制にすること、キャリア形成支援制度の実施の義務化、派遣元による雇用安定措置などが盛り込まれました。

2020年 同一労働同一賃金

2020年には、派遣労働者と正規雇用労働者の待遇の格差を解消するための改正が行われます。派遣労働者にも、同種の業務に従事する正規雇用労働者と同等の待遇が求められる「同一労働同一賃金」がルールとして盛り込まれました。

2021年 派遣労働者への説明義務が強化

2021年には派遣労働者に賃金の見込額や待遇などの説明義務の強化、派遣労働者からの苦情処理義務が強化されました。また、労働者派遣契約書のデジタル記録も解禁となっています。

派遣サービスの利用会社が知っておくべき労働者派遣法の注意点

ここからは、労働者派遣法の内容を踏まえて、派遣サービスの利用会社が派遣労働者を受け入れる際の注意点をご紹介します。

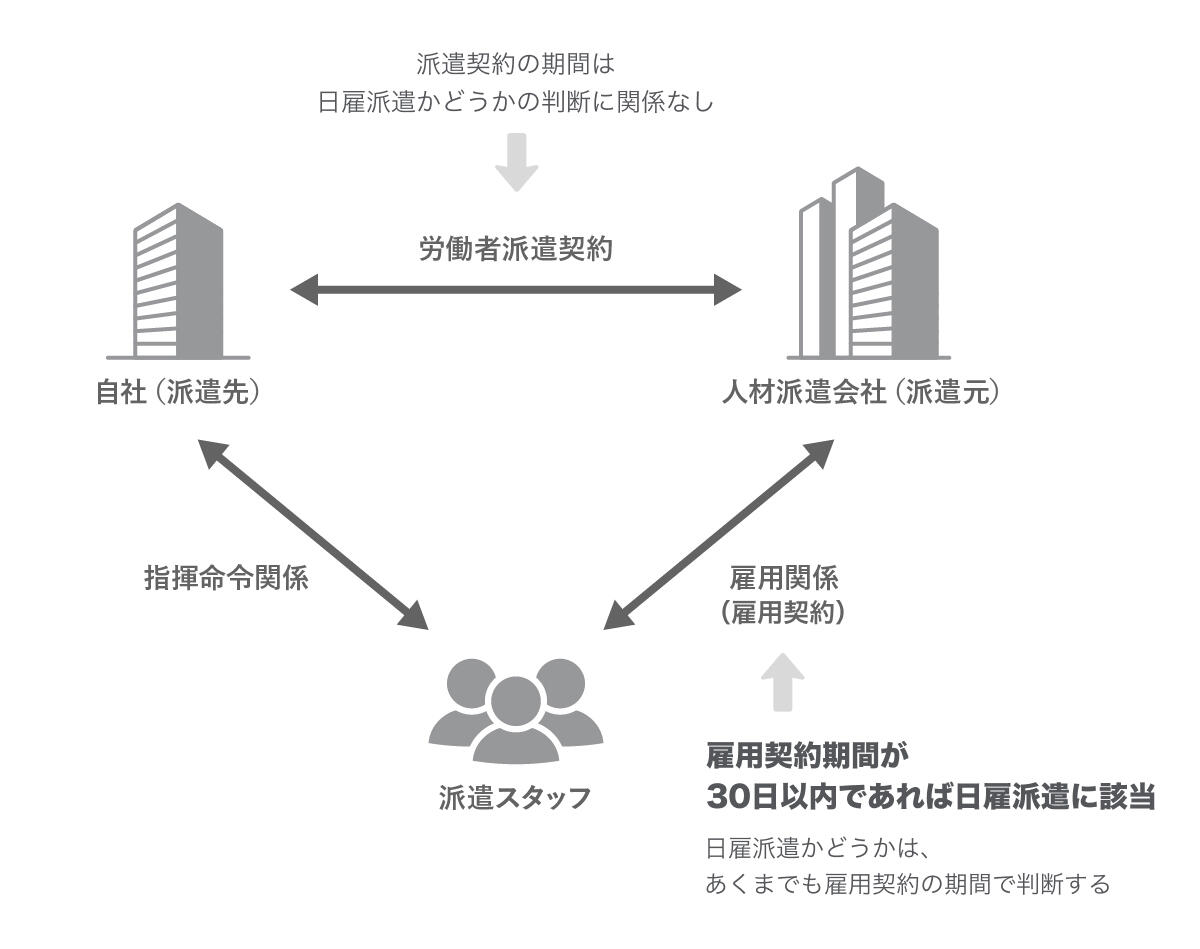

日雇派遣の原則禁止

日雇派遣とは1日ごともしくは30日以内の期間を定めて就業することを指します。例外はあるものの、基本的に「今日だけ」「1週間だけ」という日雇派遣は禁止です。派遣労働者を受け入れるのであれば、31日以上は受け入れなければなりません。

厚生労働省の「派遣労働者・労働者の皆様」によると、日雇派遣は、人材派遣会社・派遣先企業それぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は2012年10月1日の法改正により原則禁止になりました。

現在では、以前のように数日間だけに限定してスタッフを派遣することが禁止されています。31日を超える雇用期間があり、かつ1週間の労働時間の合計が20時間を超えるときに派遣による就業が可能です。

日雇派遣の原則禁止については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>日雇派遣は原則禁止?単発バイトとの違いや例外となる条件、メリットや留意点を徹底解説

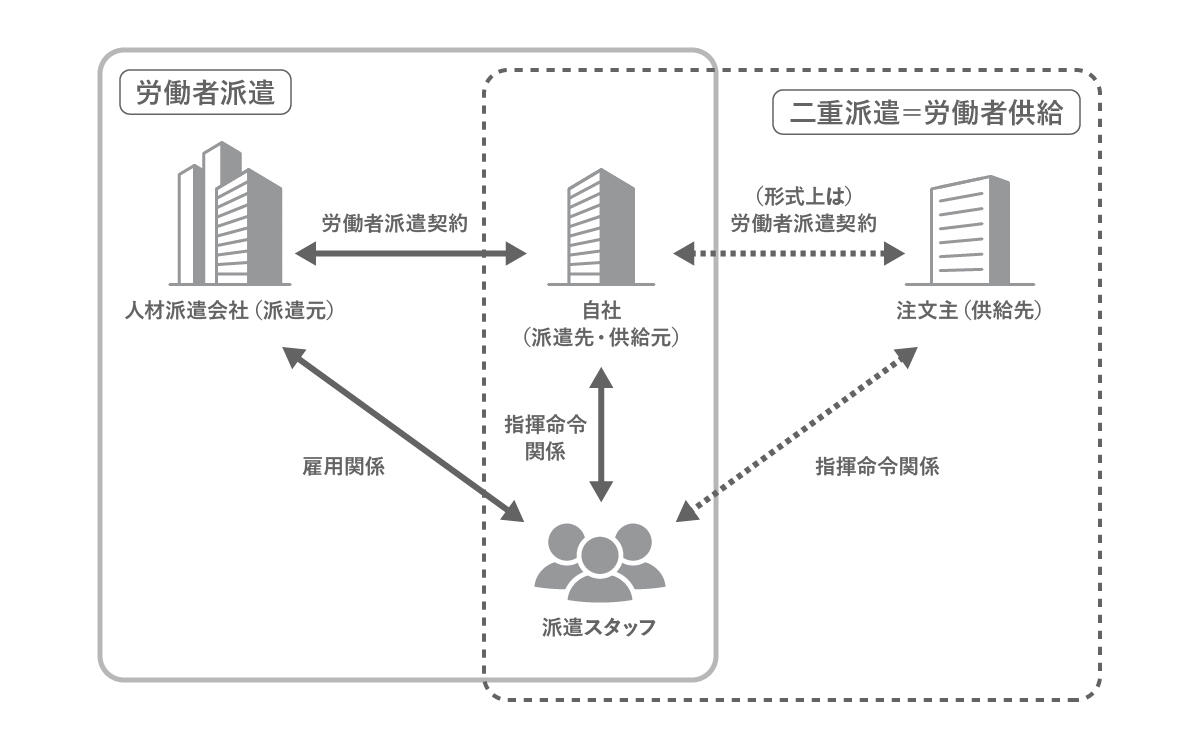

二重派遣の禁止

二重派遣とは、人材派遣会社から派遣先企業に派遣された派遣社員を、派遣先がさらに別の企業などに派遣し、派遣先以外の指揮命令によって労働させることです。二重派遣の状態では雇用に対する責任の所在が不明確になり、労働者への不利益を被るリスクがあるため、禁止されています。

二重派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>二重派遣は違法?禁止の理由と具体例・企業のリスク回避方法まとめ

同一労働同一賃金

派遣労働者を雇用する際は、同種の業務に従事する正規雇用労働者と同等の賃金を支払う必要があります。

同一労働同一賃金については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介

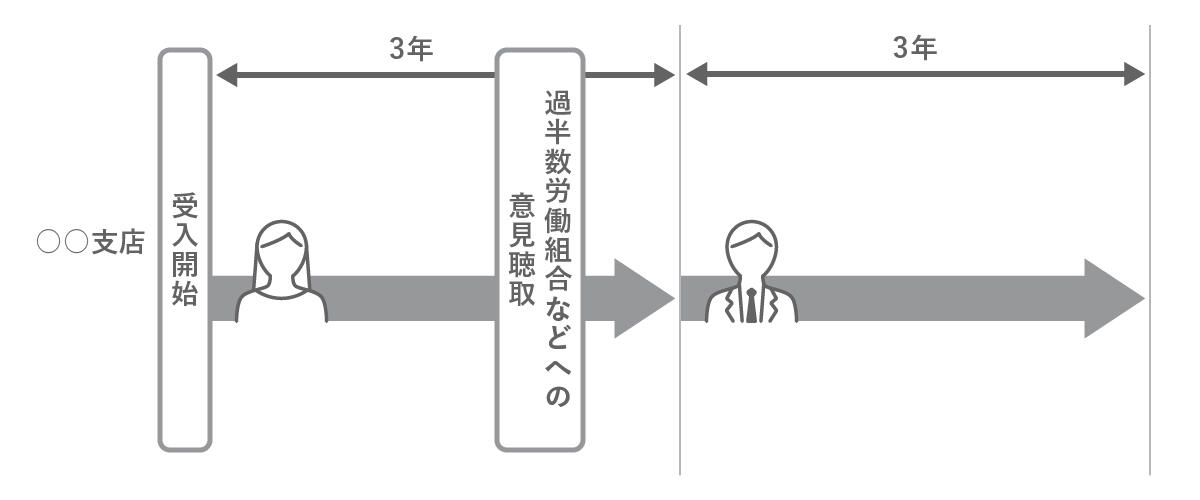

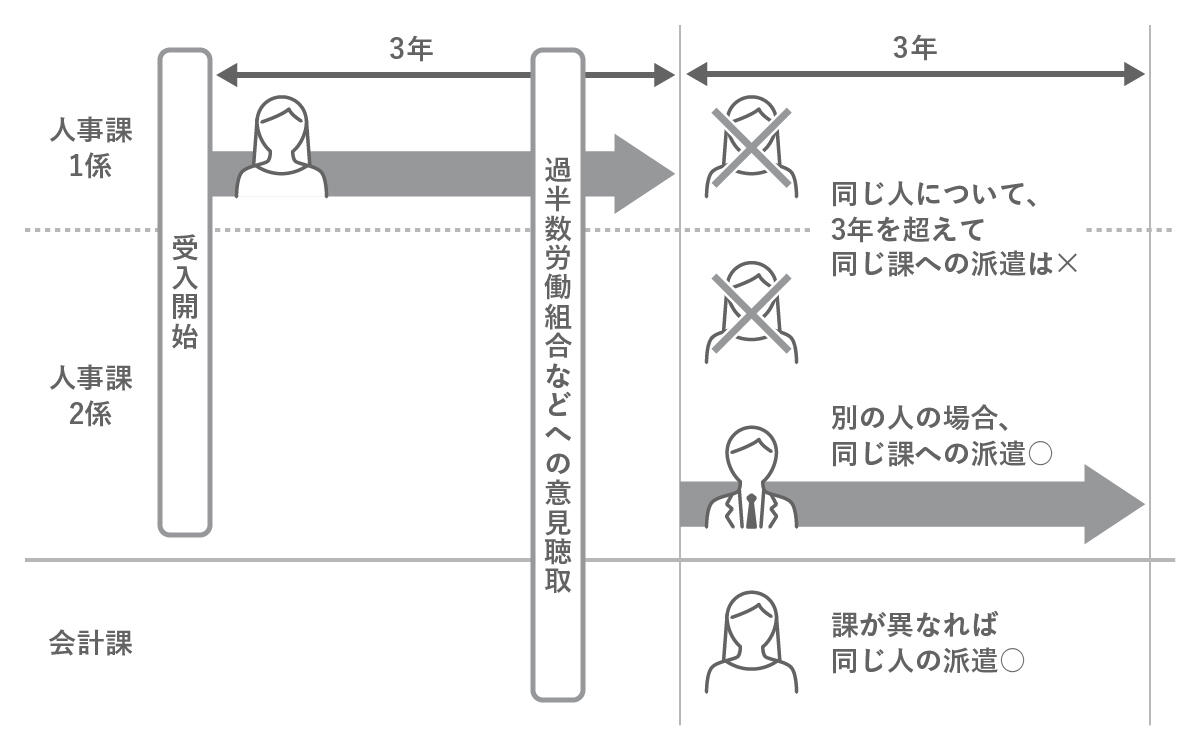

派遣契約期間の制限

労働者派遣法第40条2では一定の期間を超えて派遣労働者を受け入れてはならないと定められていて、同一の事業所において派遣労働者を受け入れられるのは原則として3年までです。

3年を超えて派遣サービスを活用したい場合は、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日である「抵触日」の1ヶ月前までに、企業の過半数労働組合や労働者の過半数を代表する人などに意見聴取する必要があります。

抵触日の詳細については、こちらの記事もあわせてご確認ください。 >>派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説

期間制限には「事業所単位」と「個人単位」があり、それぞれの詳細は次の通りです。

- 派遣先事業所単位の期間制限

※参照:厚生労働省パンフレット(派遣先の皆さまへ)

個人単位では、同一の派遣スタッフを派遣先企業の同じ組織単位(課など)で受け入れることができる期間は3年までと定められています。個人単位の期間制限には延長の概念はありません。派遣スタッフの従事する業務が変わったとしても、同一の派遣スタッフを3年以上同一の組織単位で受け入れることはできません。

- 派遣スタッフ個人単位の期間制限

※参照:厚生労働省パンフレット(派遣先の皆さまへ)

派遣契約期間の制限については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣の3年ルールとは?例外や3年を超える場合の手続きを解説

ただし、人材派遣会社と無期雇用契約を締結している派遣労働者や、60歳以上の派遣労働者などは期間制限の対象外です。

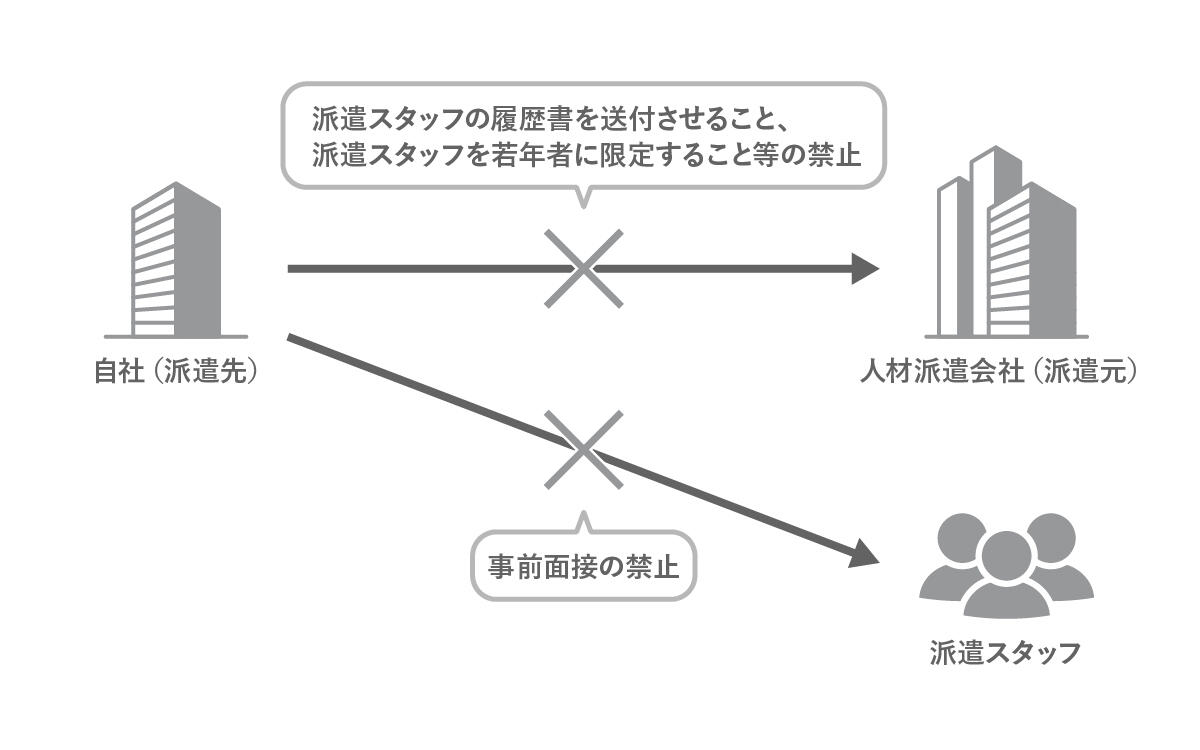

派遣受け入れ時に派遣労働者を特定する行為の禁止

派遣サービスを利用する企業が、派遣労働者を特定して受け入れる行為は禁止です。例えば、事前に履歴書の提出を求めたり、面接を行ったりするなどの行為が該当します。

次の図のように、派遣先企業と派遣スタッフとの間には雇用契約がありません。そのため、派遣先企業が面接やテストなどで派遣労働者を選考することは禁止されています。

派遣の特定行為については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>【企業向け】派遣の特定行為を解説 禁止の背景や注意点は?

労働基準法、労働安全衛生法などの適用

派遣労働者であっても労働基準法や労働安全衛生法などを遵守しなければなりません。これらの法律に従って業務に従事させていれば何ら問題はありませんが、労働者派遣法上、派遣労働者の労働時間の管理責任は派遣先に課されており、派遣元(人材派遣会社)が定めた36協定の上限時間を超える時間外労働をさせた場合には、派遣先が労働基準法違反として罰則の対象となります。

労働基準法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>労働基準法とは?概要やルールを分かりやすくご紹介

派遣先責任者の選任

派遣先責任者とは、派遣労働者の雇用管理上の責任を負う人のことです。派遣サービスを利用する企業で、雇用する社員および受け入れる派遣労働者の人数が5名を超える場合には、派遣先責任者を選任する必要があります。

派遣先責任者の選任については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。 >> 派遣先責任者とは?選任方法やよくあるご質問について解説

派遣先管理台帳の作成

派遣先管理台帳とは、派遣労働者の就業実態を適切に把握するための書類です。派遣サービスを利用する企業は、派遣先管理台帳を作成したり、一部事項について派遣元企業に通知したりする必要があります。

派遣先管理台帳については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。 >> 派遣先管理台帳とは?記載内容や保管方法を分かりやすく解説

派遣契約解除時の措置

派遣先企業が派遣契約期間の途中で契約を解除する場合、派遣労働者の雇用を守るための措置が必要です。例えば、自社の関連会社などの代わりの就業先を確保するといった措置が求められます。

派遣契約の終了については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。 >>派遣社員の契約終了はいつ伝える?派遣先企業が行うべき対応と留意点を徹底解説

離職後1年以内の派遣労働者の受入禁止

同一の企業が、離職して1年以内の労働者を派遣労働者として受け入れることは原則として禁止です。例えば、企業を退職して半年後に同一企業で派遣労働者として受け入れることはできません。例外として「60歳以上の定年退職者」は1年以内に派遣労働者として受け入れ可能です。

離職後1年以内の派遣労働者の受入禁止については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。 >>離職後1年以内の派遣社員を受け入れると違法?罰則と例外を徹底解説

その他、人材サービスに関するよくあるご質問については、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

▼よくあるご質問

人材サービスに関するよくあるご質問はこちら

労働者派遣法に違反した場合は行政処分が下される場合がある

派遣先が労働者派遣法に違反した場合、以下のような行政処分が科せられる可能性があります。

企業名の公表

派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている場合や、労働者派遣事業許可をもっていない者から労働者派遣サービスを受けている者は、違法行為を是正するよう勧告され、勧告に従わない場合は、企業名が公表されることがあります。

罰則の対象となる

派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていない場合は、罰則の対象となり、労働者派遣法61条3号に基づき30万円以下の罰金が科されます。

労働者派遣の違反例

労働者派遣法違反で人材派遣会社や企業が処分を下されることがあります。特に注意が必要な二重派遣と受入期間の超過という2つの事例についてご紹介します。

二重派遣が生じたケース

派遣サービスを利用する企業が、さらに別の派遣先に派遣労働者を派遣する二重派遣は労働者派遣法違反です。

二重派遣の状態では、中間マージンが多く発生して派遣労働者に適正な賃金が支払われない、労働条件や業務内容が当初の契約と異なるものになってしまう、労災が発生した際の責任の所在が曖昧になるなど、さまざまな問題が生じるリスクがあります。

受入期間の上限を超えて役務の提供を受けているケース

派遣労働者の受入期間の上限である3年を超えて、同一の派遣労働者からの役務提供を受けることはできません。3年を超えて、当該労働者に長期で就業し続けてもらうためには、直接雇用に転換するなどの措置が必要となります。

人材派遣と業務委託・人材紹介の違い

人材派遣と混同されやすいサービスとして、業務委託や人材紹介が挙げられます。ここでは、それぞれの違いについて解説します。

人材派遣と業務委託の違い

人材派遣と業務委託は、利用目的や契約形態などが異なります。

人材派遣は、労働力の確保を目的として、派遣先企業と人材派遣会社が労働者派遣契約を結ぶサービスです。

一方、業務委託では業務の遂行・納品を目的として、自社と受託会社が業務委託契約を結びます。

| 人材派遣 | 業務委託 | |

|---|---|---|

| 利用目的 | 労働力の確保 | 業務の遂行・納品 |

| 契約形態 | 派遣先企業と人材派遣会社間の労働者派遣契約 | 自社と受託会社間の業務委託契約 |

人材派遣と業務委託の違いについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>【企業向け】人材派遣と業務委託の違いを特徴やメリットで比較

人材派遣と人材紹介の違い

人材派遣と人材紹介は、契約形態や雇用元、期間などが異なります。

人材派遣は、必要なスキルを持った派遣社員を派遣先企業に一定期間派遣するサービスです。派遣社員の雇用元は人材派遣会社となります。

一方、人材紹介は求人票の作成や求職者とのやり取りといった採用活動を支援するサービスです。紹介先企業と人材紹介会社間で有料職業紹介契約を結び、雇用元は紹介先企業となります。

派遣社員の受け入れが原則として最長3年間であることに対して、人材紹介では長期雇用が前提です。

| 人材派遣 | 人材紹介 | |

|---|---|---|

| サービス内容 | 派遣社員の派遣 | 採用支援 |

| 契約形態 | 派遣先企業と人材派遣会社間の労働者派遣契約 | 紹介先企業と人材紹介会社間の有料職業紹介契約 |

| 雇用元 | 人材派遣会社 | 紹介先企業 |

| 期間 | 原則として最長3年間 | 長期雇用が前提 |

人材派遣と人材紹介の違いについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>人材派遣と人材紹介の違い|特徴とメリット、利用シーンを分かりやすく解説

労働者派遣法に関するよくある質問

こちらでは、労働者派遣法に関するよくある質問を4つご紹介します。

Q1.苦情処理の担当者を選任する必要はありますか?

派遣先企業は、派遣スタッフが就業するにあたって、苦情の相談を受ける者や苦情の対処法についてあらかじめ労働者派遣契約に定める必要があると、労働派遣法で決められています。また、苦情の対処法についての事項を社員に通知する就業条件明示書に明記する必要があります。

派遣先企業の苦情受付担当者は、部署や役職などに関係なく決められますが、派遣スタッフが仕事で抱えるトラブルや苦情などの多彩な悩みに対して適切な対応ができる社員を選ぶことが大切です。

Q2.派遣スタッフに適用される従業員規定は人材派遣会社・派遣先企業のどちらですか?

基本的に、雇用主となる派遣元の従業員規定が適用されます。しかし、就業時間や休日の扱いは派遣先企業によって異なるため、派遣元の規定の範囲内において、都度労働者派遣契約で取り決める必要があります。規定がないまたは特殊な事情で規定外の取り決めが必要となる場合は、一人ひとりの状況にあわせて相談することが大切です。

Q3.派遣契約にない業務の依頼や契約内容を派遣先企業の都合で変更できますか?

派遣先企業は契約にない業務を命じたり、条件を勝手に変更してはいけません。基本的に、派遣労働者は派遣契約で決められている業務や条件に基づいて派遣業務を遂行します。

また、派遣先企業も派遣契約の定めに反する行動をせず適切な措置を行うよう派遣法において義務付けられています。そのため、業務内容や条件が変更となる場合は、派遣元企業へ相談のうえ、契約内容の見直しと変更手続きが必要です。

Q4.労働者派遣契約書には収入印紙が必要ですか?

人材派遣にかかわる契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

印紙税法では、請負に関する契約書は、課税文書であると定められていますが、派遣にかかわる契約書は請負に関する契約書に該当しません。印紙税法上では、委任に関する契約書に該当するため、不課税となります。

その他、人材サービスに関するよくあるご質問については、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

人材サービスに関するよくあるご質問はこちら

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働者派遣法を正しく理解して派遣サービスを活用しましょう

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を整備する法律として1986年に制定され、時代の流れと共に改正されてきました。この法律があるからこそ、派遣労働者は安心して就業でき、企業は必要な人材を確保できるのです。派遣労働者の受け入れを検討している企業は、労働者派遣法について理解を深め、派遣サービスを適切に活用しましょう。

パーソルテンプスタッフでは派遣労働者の権利を守りながら、企業と派遣労働者双方が安心していただけるよう、きめ細かいフォローをさせていただきます。派遣サービスの活用を検討される際には、ぜひご相談ください。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする