HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【企業向け】人材派遣と業務委託の違いを特徴やメリットで比較

- 記事をシェアする

人材派遣は、人材派遣会社と雇用契約を締結した派遣社員を企業で受け入れ、就業してもらうことです。一方、業務委託は自社と業務委託契約を締結した受託会社に、納品物の制作や業務遂行を一任することです。

本記事では、人材派遣や業務委託の導入を検討中の企業向けに、両者の特徴や違い、メリットと導入時の注意点などについて詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

人材派遣と業務委託の違い

人材派遣と業務委託は主に契約形態や利用目的、業務指示が必要かどうかなどの違いがあります。この章では両者の違いを詳しく解説します。

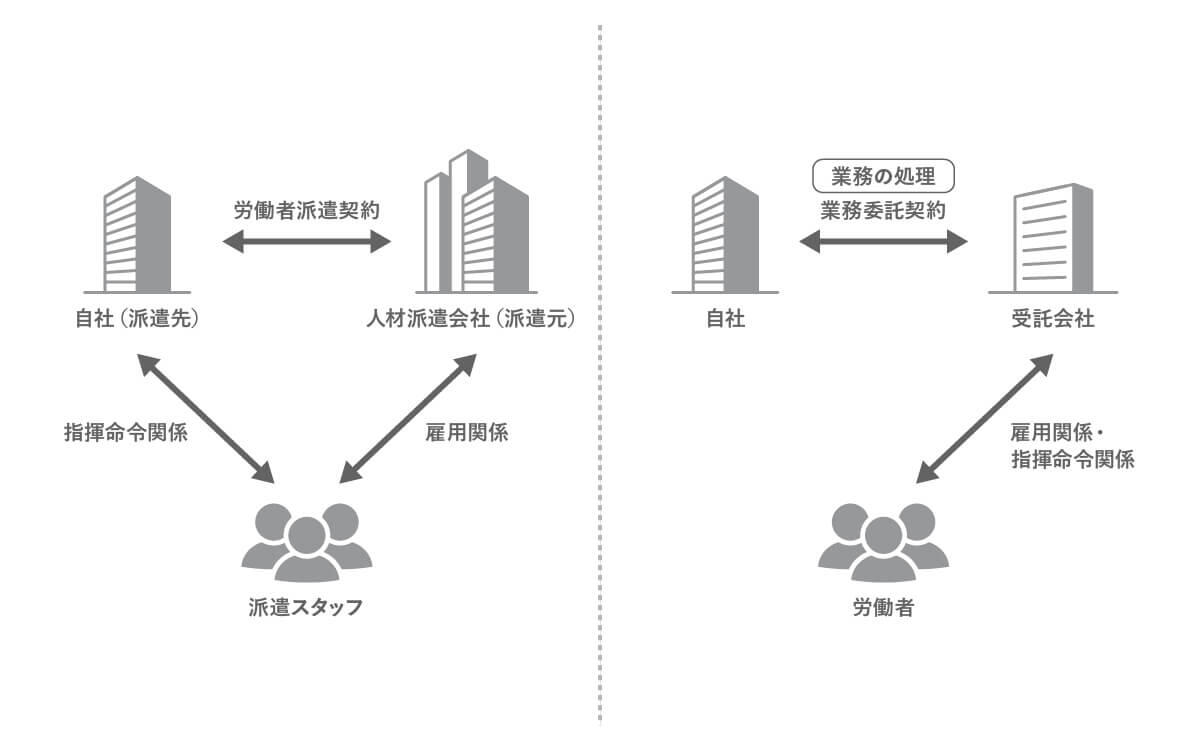

人材派遣は「労働者派遣契約」、業務委託は「業務委託契約」

人材派遣と業務委託の大きな違いは、契約形態です。人材派遣は自社と人材派遣会社(派遣元)で「労働派遣契約」を結びます。人材派遣会社と締結する「労働者派遣契約」は「人材派遣会社が雇用している派遣社員を自社で就業させる」という内容です。契約を締結することで、自社で派遣社員を受け入れできるようになります。

業務委託の場合は、自社と受託会社で「業務委託契約(請負・委任・準委任)」を締結します。受託会社と締結する「業務委託契約」は「受託会社に納品物の制作または業務の遂行を一任する」という内容です。

人材派遣は「労働力の確保」、業務委託は依頼した業務の「遂行・納品」

人材派遣の利用目的は「労働力の確保」です。人材派遣は主に、急に発生した業務への対応、繁忙期の限定的な活用、急な欠員による業務対応、産育休・介護休などの代替要員補充などのシーンで活用されることが多いです。

一方で業務委託の利用目的は依頼した業務の「遂行・納品」です。自社にノウハウがなく、製品やサービスなどの提供が難しい場合や定型化された業務を一括で外部に委託したい場合などに適しています。また依頼したい業務などに精通している受託会社に委託することで、品質の向上にもつながります。

人材派遣は「自社」、業務委託は「受託会社」が業務指示をする

人材派遣の場合、派遣社員は自社内で業務を行います(業務内容や人材派遣会社によってはテレワークを取り入れているため、その限りではありません)。その際の派遣社員への業務指示は、自社が行います。

そのため、頻繁なルール変更やイレギュラーが多い業務では、柔軟な対応がとれる人材派遣が適しています。

一方で業務委託の場合は、受託会社へ納品物の制作または業務の遂行を一任します。契約内容により成果物の納品、または業務の遂行を受託会社が行うので、受託会社が労働者へ業務指示を行います。

目的に合わせて人材派遣や業務委託を活用しよう

| 業務委託 | 人材派遣 | |||

|---|---|---|---|---|

| 請負 | 準委任 | 委任 | ||

| 料金の対象 |

|

|

|

|

| 適した利用方法 |

|

|

|

|

各契約形態の違いに関しては、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

>>各契約形態の違い

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣・業務委託、それぞれのメリット

人材派遣や業務委託が、自社にどのようなメリットがあるのかイメージがわきにくい方もいる少なくないのではないでしょうか。

そこで人材派遣と業務委託のそれぞれのメリットを紹介します。

具体的なメリットは以下のとおりです。

| 人材派遣の3つのメリット | 業務委託の3つのメリット |

|---|---|

|

|

人材派遣の3つのメリット

まずは人材派遣の3つのメリットをご紹介します。

必要な時に、必要なスキルを持つ人材を活用できる

人材派遣の最大のメリットは、期間や業務内容など、必要に応じて柔軟に派遣社員を受け入れられる点です。

例えば、繁閑期の業務量の差が大きい場合、繁忙期の短期間だけ派遣社員を受け入れることが可能です。さらに、短時間勤務や週3日などの時短勤務や、社員の育児休業や介護休業などの一時的な欠員の補充のために活用するなど、自社の状況に合わせて柔軟に人員追加できます。

また、人材派遣会社にはさまざまな経験やスキルを持つスタッフが登録しています。そのため、自社が必要とするスキルを持った即戦力人材の受け入れが可能です。

このように人材派遣を活用すれば、必要な時に必要な人材の確保ができるので人材不足の解消に効果的です。

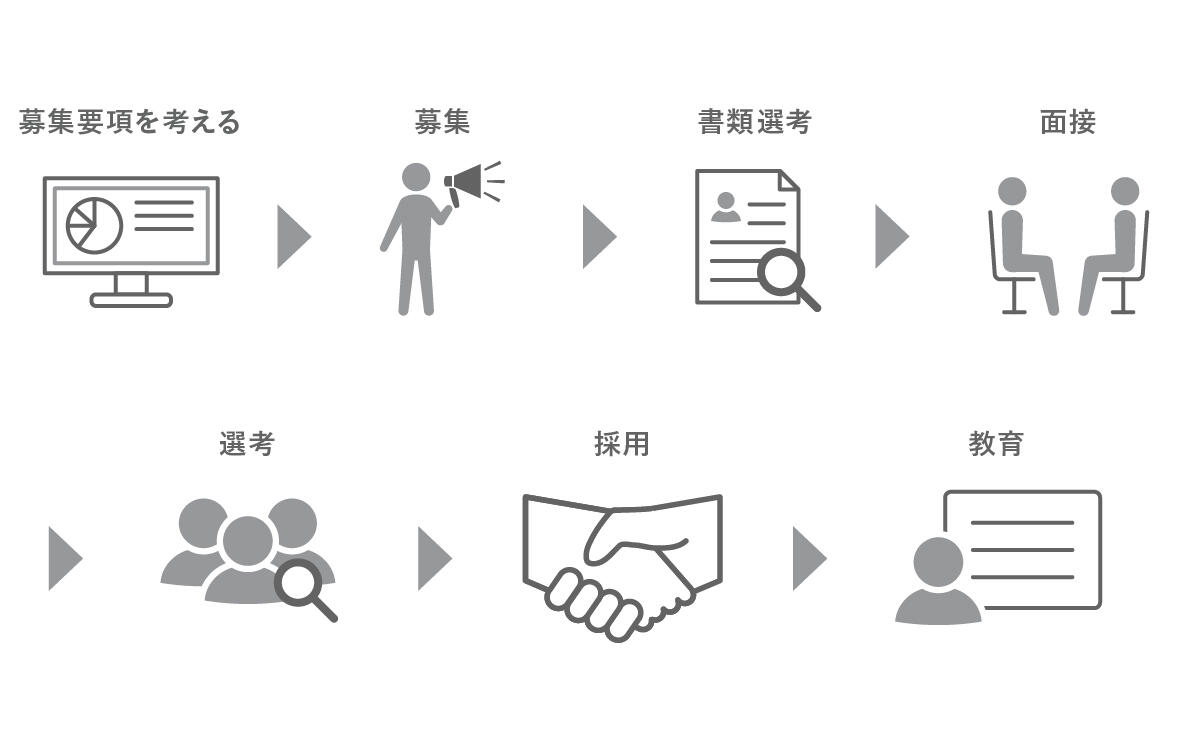

人材確保のコストや工数を軽減

人材派遣を利用する場合、人材確保にかかるコストや工数が軽減できます。自社で社員を採用する場合、募集から書類選考、面接、採用などの採用業務や、採用した社員のスキルに合わせて教育業務が必要です。

自社で採用を行う場合の懸念点として「募集をしても求めている人材の応募がない」「採用した社員が定着するかどうか」などが挙げられます。

なかなか採用ができない場合は欠員期間が長くなってしまい、社員の負荷が大きくなってしまいます。また、採用した社員が早期退職してしまった場合は、採用や教育を再度しなければならなくなります。

しかし人材派遣を利用する場合は、人材派遣会社が自社の要望にあった人材を提案するため、上記のようなリスクが少なく、人材を確保することができます。

労務管理の負荷軽減

派遣社員の労務(給与計算や支払い)、社会保険(健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の加入手続きなどは派遣元である人材派遣会社が対応します。そのため派遣先である自社がこれらの業務に対応したり責務を負ったりする必要がありません。

ただし、人材派遣を利用する場合、派遣社員に対して自社でも以下のような管理は必要となります。

- 労働時間の管理

- 業務で利用する機械や薬品など、危険防止の措置

- 快適な就業環境の整備

人材派遣の活用でのお悩みはいつでもお気軽にご相談ください

業務委託の3つのメリット

次に業務委託の3つのメリットについてご紹介します。

強化したい部門や業務へのリソース集中

新規事業の立ち上げや強化部門や業務へリソースを集中し、経営資源(ヒト・モノ・カネ)を最適化できます。変化が激しいこの時代に対応するため、新規事業の立ち上げや新しい業務が発生することがあります。それらに対応するために一から社員の確保をしていては企業にとってリスクが大きく、必要な数の人材を確保できるかわからず機会損失につながってしまう可能性もあります。

また定型業務は成果や利益への直接的な影響は低いものの、毎日・毎月など定期的に発生します。「雑務や処理業務などに追われて、企画提案を考える時間がなかった」など、強化したい業務に集中できないことがあるのではないでしょうか。

企業は常に事業成長に必要な判断や迅速かつ柔軟な対応が求められます。それらを実現するためにも業務委託を活用することで、自社内で強化したい部門や業務にリソースを集中することが可能になります。

外部企業の知見やノウハウを活用し品質の向上や安定的な運用につながる

業務委託を利用するメリットの一つに、専門性に特化した外部企業の活用があります。

例えば顧客対応など、自社で対応することも可能ですが、その都度の対応になってしまい、顧客の満足度向上までつなげることができるかわかりません。自社で対応するよりもコールセンターやコンタクトセンターの運用を行っている専門の企業に委託することで、社内リソースの確保ができるとともに、質の高い顧客対応を実現、顧客満足度の向上につなげることができます。

また、外部企業に委託することで必要な設備投資を自社で行う必要がない点も、魅力の一つです。他にも、繁忙期の業務を委託することで繁閑期の業務の差がなくなり、安定的な運用ができます。

このように、専門性の高い外部企業に業務を委託することで、外部企業の知見やノウハウを活用し品質の向上や安定的な運用が行えます。

業務フローやオペレーションを改善できる

社員が日々の業務に追われていると、業務内容のマニュアル化や、分かりづらい業務フローの改善、体制構築まで手が回らず後回しになってしまうことが想定されます。

業務委託を活用する場合、委託する外部企業によっては、業務調査から始まり、業務の可視化・マニュアル化まで行ってくれる場合があります。それにより煩雑だった業務フローやオペレーションが改善し、業務の標準化が実現します。

▼業務委託・アウトソーシングサービス

業務に必要な人員の採用・教育から運用

管理まで、一括で委託できるサービス

業務委託ならパーソルテンプスタッフ

人材派遣と業務委託を利用する際に気を付けたい、パートナー企業選びの基準

人材派遣・業務委託を活用する場合、どのような外部企業に依頼をするべきか、何を基準にパートナー企業を選べばよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

「名前を聞いたことがある」「取引先でも利用していた」といった理由ではなく、以下で紹介する基準を参考に自社にとってどのような外部企業が最適なのかを検討しましょう。

人材派遣会社を選ぶときの基準

人材派遣会社を選ぶ際の基準は、主に次の2つがあります。

- 「労働者派遣事業許可証」が交付されているか

- 自社が依頼したい業務やエリアに対応しているか

以下で、それぞれの基準を解説します。

「労働者派遣事業許可証」が交付されているか

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。適切な雇用管理、資産要件などさまざまな基準をすべて満たしていると認められた場合に許可番号が付与され、「労働者派遣事業許可証」が交付されます。

「労働者派遣事業許可証」が交付されていない無許可事業主から派遣労働者を受け入れることは、労働者派遣法によって禁止されているため、「労働者派遣事業許可証」の有無を必ず確認しましょう(労働者派遣法24条の2)。

対応可能業種や業務、エリアの確認

人材派遣を活用する際、対応可能業種や業務、エリアの確認を行いましょう。

人材派遣会社によって得意とする業界や業種、業務内容が異なります。また地域によっては対応できない、または対応できる派遣社員が少ない場合があります。

人材派遣会社を選ぶ際は必ず対応可能業種や業務、エリアが自社の要望に合うか確認しましょう。

業務委託を選ぶときの基準

業務を委託する受託会社を選ぶ基準は、主に次の2つがあります。

- 実績・経験が豊富か

- セキュリティ対策などを行っているか

以下で、それぞれの基準を解説します。

実績・経験が豊富か

自社が委託したい業務に関する業界や業務内容などの実績や経験が豊富なのかチェックしましょう。特定の業務を外部に委託する場合、外部企業のノウハウやレベルによって品質などが左右されてしまいます。

そのため委託する前に「どのような実績があるのか」「経験が豊富にあるのか」など、外部企業を見極める際の基準にするとよいでしょう。

セキュリティ対策を行っているか

自社の業務を外部に委託する際、自社の情報や顧客情報も共有することになります。万が一、情報が漏れてしまった場合、自社の信用に大きな悪影響が出てしまいます。

そのため、外部企業のセキュリティ対策が非常に重要となります。セキュリティーポリシーを確認することはもちろん、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やPマーク(プライバシーマーク)の取得の有無も確認するとよいでしょう。

人材派遣・業務委託の注意点

人材派遣、業務委託を利用する際の注意点について解説します。

以下で紹介する二重派遣や偽装請負などを回避するには、正しい知識が求められます。それぞれの契約形態に対する認識不足から、法令違反にならないようにしっかりと理解しておきましょう。

| 人材派遣の注意点 | 業務委託の注意点 |

|---|---|

|

|

人材派遣の6つの注意点

まず、人材派遣を利用する際の6つの注意点について詳しく解説します。

業務指示を直接行う必要がある

派遣社員は、自社の社員から直接業務指示を受けながら社内で業務を行います。

派遣社員が自ら業務内容を判断することが難しいため、自社で派遣社員に何を依頼するかを判断・管理する必要があります。

派遣社員の選考や派遣社員を特定する行為は不可

派遣社員の受け入れは直接雇用ではありません。

派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、自社と人材派遣会社は労働力の提供を目的とする労働者派遣契約を結びます。

自社と派遣社員は直接雇用ではないため、自社が誰を派遣社員として受け入れるかを選ぶことはできません(労働者派遣法第26条第6項)。

自社は依頼したい業務にそった人材のリクエストをすることはできますが、その内容から誰を派遣するかは人材派遣会社が判断します。そのため派遣社員を選考することが目的の面接もできません。

受け入れ前に行われる職場見学は、あくまでも派遣社員が希望した場合に派遣先企業を訪問し、派遣社員が業務内容や就業環境などを確認することをいいます。

対応できない業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員ができる業務に制限があります。

禁止されている業務は以下のとおりです。

- 港湾運送業

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

受け入れ期間に制限がある

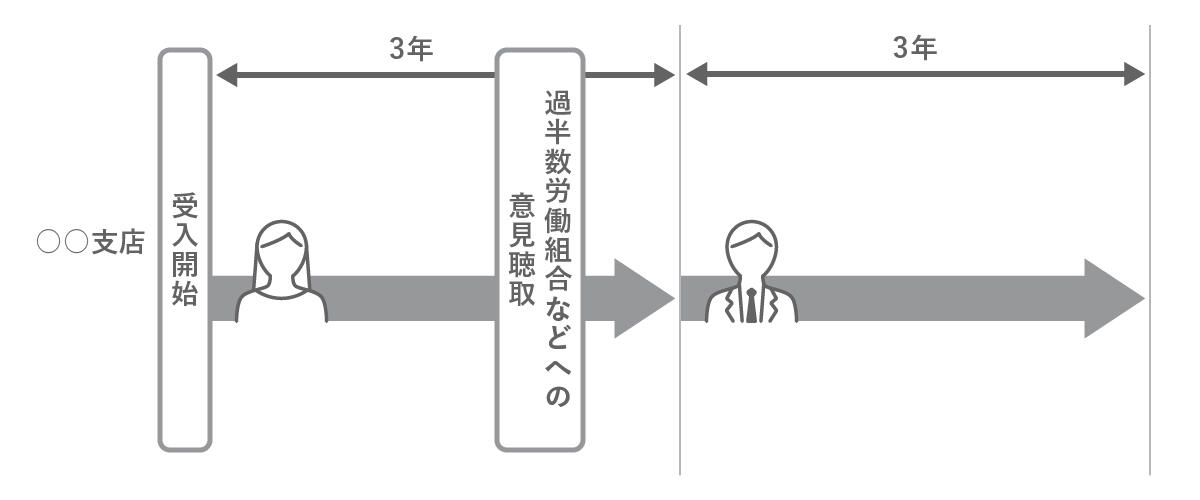

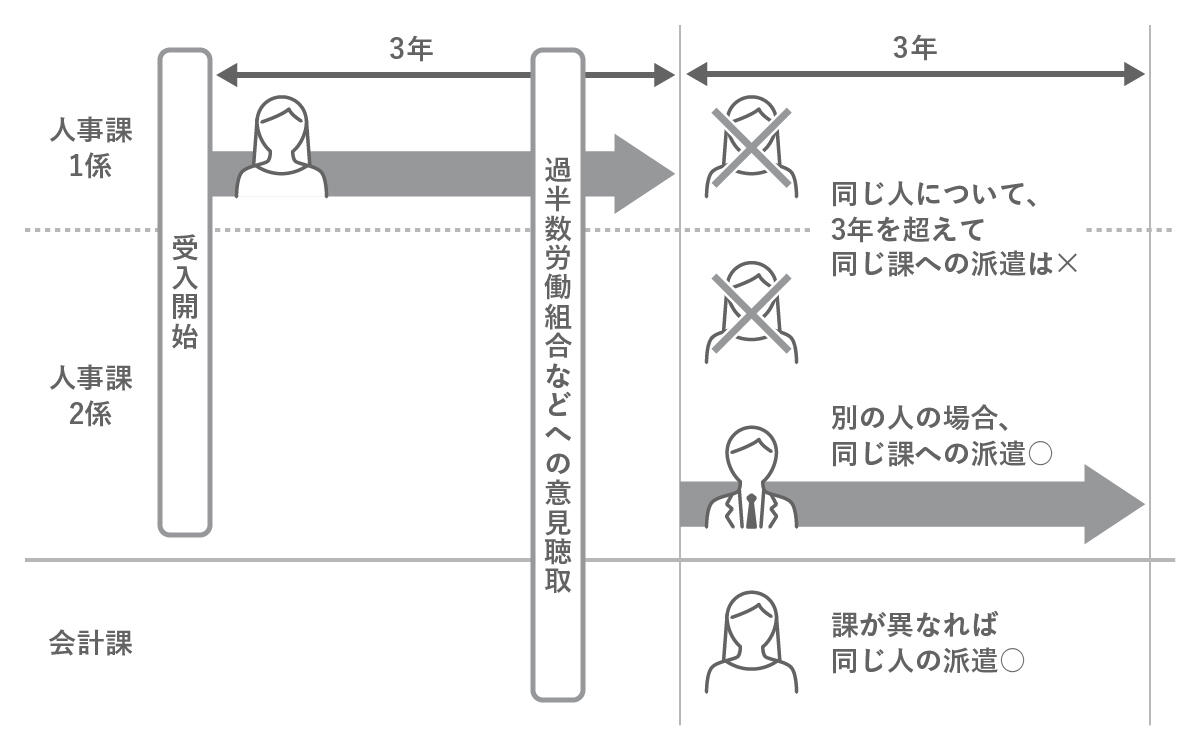

人材派遣では、派遣社員を受け入れられる期間が事業所単位と個人単位で次の通り定められています(労働者派遣法第40条の2)。

事業所単位の場合、派遣社員の受け入れは原則3年まで、個人単位の場合も3年までです。事業所単位の場合は、派遣可能な期間を延長することが可能ですが、個人単位の場合は同一の派遣社員の受け入れの延長はありません。(期間制限の例外に該当する場合を除く)

【事業所単位】

- ※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

【個人単位】

- ※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

契約書に記載されていない業務は任せられない

派遣元である人材派遣会社と自社の契約では、派遣社員の業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣社員を従事させることはできません。

もし、契約外の業務を派遣社員に依頼した場合には「契約違反」になってしまう可能性があります。

そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。また契約当初は想定していなかった業務が発生した場合には、人材派遣会社へすぐに相談しましょう。

二重派遣にならないように気を付ける

二重派遣とは、人材派遣会社から派遣社員の紹介を受けて、契約した自社ではなく、異なる会社で働かせることです。二重派遣をすると、派遣社員の給料が不当に減ってしまう可能性があります。

二重派遣は中間搾取につながりかねないため、労働者保護の観点から認められていません(労働基準法第6条、職業安定法44条)。

業務委託の6つの注意点

続いて、業務委託を利用する際の6つの注意点を以下に詳しく解説します。

導入前の費用比較や業務切り分けが重要

業務委託を活用する際は、事前の「費用の比較」「適切な業務の切り分け」が重要です。

費用の比較は、委託する業務を自社で行った場合と、外部企業へ委託した場合のコストを比較することです。委託する規模や業務内容によっては、自社内での運用よりもコストがかかる可能性があります。

また、委託する業務としない業務を適切に切り分けておかなければ、逆に業務が非効率になる可能性もあります。業務の切り分けは、重要ではあるものの自社だけで行うのは難しいため、外部企業と相談しながら進めるとよいでしょう。

導入までの準備期間が必要

業務負荷が高くなっている場合、少しでも早く業務委託を利用したいと考えるのが一般的ですが、外部企業に問い合わせをして明日から利用できる、というものではありません。

問い合わせの後に詳しい業務内容の確認が必要です。また、委託したい業務内容によっては業務体制、業務フローの構築などに時間が必要です。委託する業務内容によってはすぐ運用開始できるものもあれば、半年~1年後に運用開始するケースもあります。

長いな、と感じるかもしれませんが、自社で採用や教育を行うよりも労力やコストが軽減できる分、メリットが大きいと考えられます。

導入準備が発生する場合がある

こちらも準備期間と同様に委託する業務内容によりますが、委託したい業務をこれまで自社でどのように行っていたのかなど現状確認する必要があります。それらを確認した上で委託したい業務内容を受託会社に引き継ぎするためにマニュアル作成や業務フローの作成などの業務が発生します。

これまでの業務でイレギュラーが発生しやすかったり、業務フローが煩雑になっている場合は、効率的に業務を行うために業務フローを変更する必要がある場合もあります。そのため、これらの業務に対応するための工数確保が必要なこともあります。

信頼できる委託会社の選定が重要

業務委託は、自社の業務を外部企業に依頼するため、自社の情報が漏えいしてしまわないか不安と感じる方も多いのではないでしょうか。近年、個人情報に関する法律の規制や企業に求められるコンプライアンスが厳しくなっており、万が一情報が漏れてしまった場合、事業の継続に多大な影響を及ぼします。

情報漏えいリスクを抑える方法として、セキュリティーポリシーの確認、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やPマーク(プライバシーマーク)の取得の有無も確認するとよいでしょう。

また外部企業の社員が自社の社内で業務を行うオンサイト型もあります。どちらにしろ、信頼して任せられる企業の選定が重要です。

業務委託先の企業と定期的な情報共有を行う仕組みが必要

例えば経理業務を業務委託すると、自社で経理業務の経験を積む機会が失われ、社内での経験やノウハウの蓄積が難しくなります。今後、経理業務は自社では行わないという方針であればさほど問題ではありませんが、何らかの理由で業務委託の利用ができない、または停止することになった場合、自社では対応できないというリスクがあります。

そのため、定期的に受託会社との面談や双方でマニュアル確認を行い、「受託会社が何をやっているか分からない」という事態を防ぐことが重要です。

偽装請負にならないように気を付ける

偽装請負とは、契約形態が業務委託契約であるにもかかわらず、自社から労働者へ直接の指示があるなど、実態が労働者派遣と同様の状態であることを指します。

この状態は「本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態」であり、違法行為にあたります(労働基準法第6条、職業安定法44条)。

偽装請負とみなされた場合は、受託会社だけでなく、依頼した自社もさまざまな法律違反による罰則を受けるリスクがあるため、注意が必要です。

人材サービスに関するご相談はお気軽にお問い合わせください

人材派遣と業務委託の違いに関してよくある質問

人材派遣と業務委託の違いに関してよくある質問と回答をまとめました。

Q1.人材派遣と業務委託のそれぞれの特徴は何ですか?

人材派遣は「労働力の提供」を目的とし、派遣先企業が派遣社員に対して直接業務に関する指示を行います。

一方、業務委託は「業務の遂行」や「成果物の納品」を目的とし、受託会社が作業員に業務指示を行います。契約形態、目的、指揮命令権の所在が大きく異なります。

Q2.企業が人材派遣を導入するメリットは?

人材派遣のメリットは、必要なときに必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できることや採用や教育、労務管理にかかるコストと工数を大幅に削減できること、そして一時的な人員不足や繁忙期への柔軟な対応が可能になることです。

Q3.企業が業務委託を導入するメリットは?

業務委託のメリットは、自社の社員をコア業務に集中させ、経営資源を最適化できることや外部の専門知識やノウハウを活用して業務品質を向上・安定化できること、そして業務フローやオペレーションの改善・効率化が期待できることです。

Q4.人材派遣と業務委託、それぞれの留意点を教えてください

人材派遣の留意点として、派遣社員への直接の業務指示が必要であることが挙げられます。さらに、派遣社員の選考や特定行為が禁じられていることや受け入れ期間に制限があること、契約外の業務を任せられないこと、そして「二重派遣」を避けることにも注意が必要です。

業務委託の留意点としては、導入前の費用比較と適切な業務の切り分けが重要であることや、導入までに準備期間が必要な場合があること、信頼できる委託会社を慎重に選定すること、委託先との定期的な情報共有の仕組みを構築すること、そして「偽装請負」とみなされないようにすることなどがあります。

その他、人材サービスに関するよくあるご質問については、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問はこちら

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣、業務委託を活用して自社が抱える課題を解決しよう

今回は人材派遣と業務委託の違いやメリット、注意点などを解説しました。人材派遣は必要な時に即戦力人材を確保したいときや、採用や労務管理にかかる工数やコストを抑えたい場合に適しています。業務委託は強化したい業務や部門にリソースを割きたいときや、業務フローや組織体制づくりを改善したい場合に適しています。

私たちパーソルテンプスタッフは、多くのお客様に選択いただいております。その理由の一つには、人材企業としての50年以上にわたる豊富な実績から得たナレッジをもとに貴社の業務プロセスに合わせた適切な体制構築を得意としていることが挙げられます。

人事課題の解決に向けてどの方法がより良いか一緒に考えさせていただきますので、お困りのことやご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 記事をシェアする