HRナレッジライン

カテゴリ一覧

紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

公開日:2025.08.28

- 記事をシェアする

紹介予定派遣とは、派遣先企業による直接雇用を前提として、派遣社員を一定期間受け入れられる仕組みです。紹介予定派遣の主なメリットとして、採用候補者の適性について時間をかけて判断できることや、早期退職を防ぎやすいことなどが挙げられます。

本記事では、紹介予定派遣の仕組みや通常の人材派遣、人材紹介との違い、それぞれのメリット・留意点などについて解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

- 紹介予定派遣とは直接雇用を前提とした労働者派遣契約のこと

- 紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の「選考実施の可否」の違い

紹介予定派遣とは直接雇用を前提とした労働者派遣契約のこと

紹介予定派遣とは、人材派遣会社が、派遣社員と派遣先企業に対して人材紹介を行うことを前提として、派遣社員を最長6ヶ月派遣する仕組みです。紹介予定派遣は人材派遣の1つの形態ですが、目的が「人材の採用」であるため、人材派遣と人材紹介の要素を兼ね備えています。

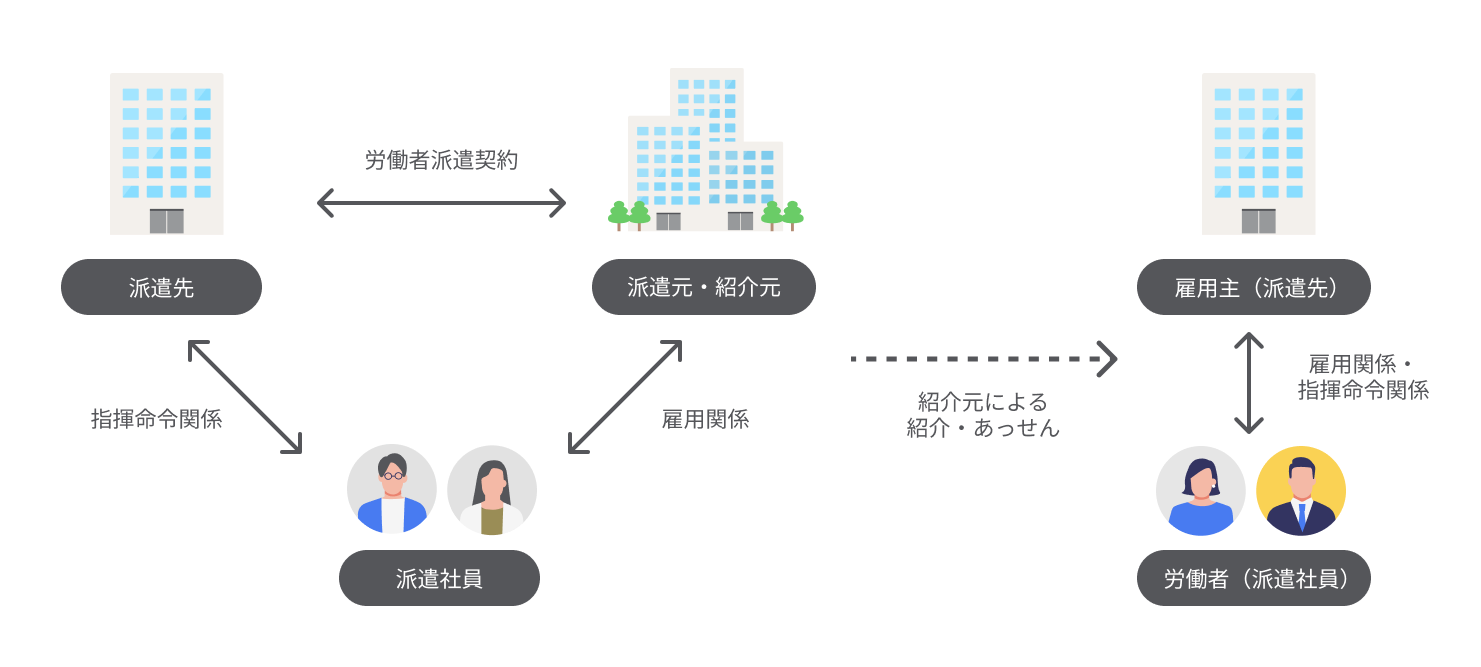

紹介予定派遣の契約では、下記の図のように、はじめに人材派遣会社が派遣社員と雇用契約を結んでいます。派遣期間中は、派遣先企業と派遣社員との間に雇用関係はありません。派遣期間が満了するタイミングで双方に直接雇用の意思があるかが確認されます。合意した場合、人材派遣から人材紹介に切り替わり、派遣先企業が雇用元となって派遣社員と直接雇用契約を結びます。

紹介予定派遣を提供する事業者は、労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可、または届出が必要です。

紹介予定派遣は、派遣期間終了後の直接雇用を必ず保証するものではありません。また、正社員だけでなく契約社員などの有期雇用を前提とした紹介予定派遣の活用もできます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の違い

紹介予定派遣の活用を検討する際に、よく比較されるのが通常の人材派遣と人材紹介です。紹介予定派遣と通常の人材派遣、人材紹介の主な違いは以下の通りです。

| 紹介予定派遣 | 通常の人材派遣 | 人材紹介 | |

|---|---|---|---|

| サービス内容 | 採用支援 | 必要な人材の派遣 | 採用支援 |

| 契約形態 | 労働者派遣契約 有料職業紹介契約 |

労働者派遣契約 | 有料職業紹介契約 |

| 雇用元 | 派遣期間:人材派遣会社 切替時:派遣先企業 |

人材派遣会社 | 紹介先企業 |

| 選考実施の可否 | 可 | 不可 | 可 |

| 派遣期間 | 最長6ヶ月 | 最長3年 | ― |

| 料金 | 実働時間数×時間単価※ 採用決定時:紹介手数料 |

実働時間数×時間単価※ | 採用決定時:紹介手数料 |

※契約によっては、必要な費用を別途精算する場合があります。

ここでは、紹介予定派遣・通常の人材派遣・人材紹介の違いについて解説します。

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の「サービス内容」の違い

まずは、それぞれのサービス内容をご紹介します。

【紹介予定派遣】採用支援

紹介予定派遣は、人材派遣のうち、人材派遣会社が派遣先企業に対して人材紹介を行うことを前提としたサービスです。

通常の人材派遣や人材紹介で受けられる以下のようなサービスは、基本的に紹介予定派遣でも利用できます。

- 採用条件にあった求職者情報の整理と紹介

- 面接日程の調整

- 派遣期間中の派遣社員のフォロー

- 派遣社員の給与の支払い・社会保険などの労務管理 など

紹介予定派遣のご活用をご検討の方は、ぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

企業活動にかかわる「人材」や「業務」をご提供するサービスだからこそ、定期的なフォローによる問題の早期発見・解決など、ご利用開始後のきめ細やかなサポートを大切にしています。

▼紹介予定派遣サービス

ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を採用

紹介予定派遣ならパーソルテンプスタッフ

【人材派遣】必要な人材の派遣

通常の人材派遣は、派遣先企業が必要としているスキルを持った派遣社員を、必要なタイミングと期間で派遣するサービスです。

人材派遣会社は、以下のようなサービスを提供します。

- 派遣先企業の要件にあった派遣社員の選定

- 派遣期間中の派遣社員のフォロー

- 派遣社員の給与の支払い

- 社会保険などの労務管理 など

人材派遣のご活用をご検討の方は、ぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

【人材紹介】採用支援

人材紹介とは、人材を採用したい企業を支援するために、採用にかかわるさまざまな業務を代行するサービスです。

人材紹介会社は、以下のようなサービスを提供します。

- 求人票の作成支援

- 採用条件にあった求職者情報の整理

- 条件交渉

- 面接日程の調整

- 応募者への合否連絡やフォロー など

▼人材紹介サービス

募集要件に適した人材を効率的に採用

人材紹介ならパーソルテンプスタッフ

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の契約形態・雇用元の違い

紹介予定派遣と通常の人材派遣、人材紹介では、契約形態や雇用元が異なります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。

紹介予定派遣

| 契約形態 | 労働者派遣契約から有料職業紹介契約へ |

|---|---|

| 雇用元 | 人材派遣会社から派遣先企業へ |

紹介予定派遣では、契約形態と雇用元が途中で切り替わります。派遣期間中は労働者派遣契約を結び、派遣社員の雇用元は人材派遣会社となります。

派遣期間終了後に、派遣先企業と派遣社員の双方が合意した場合は、人材派遣会社と派遣先企業の間で有料職業紹介契約を締結し、派遣先企業を雇用元として派遣社員と直接雇用契約を結びます。

人材派遣

| 契約形態 | 労働者派遣契約 |

|---|---|

| 雇用元 | 人材派遣会社 |

通常の人材派遣では、人材派遣会社と派遣先企業が労働者派遣契約を交わします。派遣社員の雇用元は人材派遣会社ですが、派遣先企業は派遣社員に業務指示を出すことができます。

ただし、派遣先企業は派遣社員を直接雇用していないため、労務関係は人材派遣会社が管理します。

人材紹介

| 契約形態 | 有料職業紹介契約 |

|---|---|

| 雇用元 | 紹介先会社 |

人材紹介では、人材紹介会社と紹介先企業が「有料職業紹介契約」を結びます。紹介された求職者が採用になった場合、雇用元は紹介先企業となります。

そのため、直接雇用する人材の雇用形態や労働条件などを求人票で定める必要があります。

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の「選考実施の可否」の違い

ここでは、選考実施の可否の違いについて解説します。

【紹介予定派遣】紹介予定派遣は選考可能

紹介予定派遣では、派遣先企業での直接雇用が最終的な目的のため、派遣開始前の書類選考や事前の面接が可能です。合否の連絡は人材派遣会社を通じて行います。

【人材派遣】派遣社員の選考はできない

通常の人材派遣では、労働者派遣法第26条6項により、派遣社員の選考が禁止されています。雇用元が派遣先企業ではないことや、派遣社員の就業機会を不当に狭めないことなどが、選考が禁止されている理由です。

派遣先企業での選考はできないものの、人材派遣会社が派遣先企業の要望にあう派遣社員を紹介します。そのため、対応してほしい業務内容や必要なスキルなどを抜け漏れなく人材派遣会社に伝えましょう。

【人材紹介】人材紹介は選考可能

人材紹介で紹介される人材は、紹介先企業が直接雇用するため、書類や面接による選考ができます。面接回数に制限はなく、適性検査やテストの実施も可能です。

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の「期間」の違い

ここでは、人材派遣で派遣社員として同一人物と契約できる期間や、人材紹介で直接雇用する人材との契約期間について解説します。

【紹介予定派遣】派遣期間:最長6ヶ月、切替後は長期雇用が前提

紹介予定派遣での派遣期間には、直接雇用を目的とした試用期間という意味合いがあります。そのため、紹介予定派遣での派遣期間の上限は最長6ヶ月です。また、3ヶ月など、6ヶ月よりも短く契約することもできます。

【人材派遣】受け入れ期間に制限がある

人材派遣では、派遣先企業が派遣社員を受け入れることができる期間に制限があります。適用される制限は、事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限の2種類です。

事業所単位の期間制限とは、派遣先企業の同一事業所において継続して派遣社員を受け入れられる期間の上限です。事業所単位の期間制限は、原則として3年までです。派遣先企業が3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、延長手続きを行う必要があります。

一方、個人単位の期間制限とは、同一の派遣社員を、派遣先企業の同一の組織単位(課など)で受け入れられる期間の上限です。個人単位の期間制限は3年までで、延長はできません。

【人材紹介】長期雇用が前提

人材紹介では、原則として長期雇用が前提です。雇用形態は、紹介先企業と求職者が合意すれば、正社員や契約社員など柔軟に決められます。

雇用期間に定めのある有期雇用でも、人材紹介を活用できます。ただし、無期雇用希望の求職者が紹介されなくなるため、マッチングしにくくなるケースもあります。

紹介予定派遣・人材派遣・人材紹介の「料金」の違い

ここでは、それぞれのサービスを活用する際に支払う料金について解説します。

【紹介予定派遣】派遣期間:派遣料金、採用決定時:紹介手数料

紹介予定派遣を利用する際は、派遣料金と紹介手数料が発生します。

派遣料金は、派遣期間中に支払う派遣料金です。派遣社員の実働時間数に時間単価を掛けた金額がかかります。

紹介手数料は、派遣先企業での直接雇用が決まった時に発生する料金です。紹介手数料は、賞与や手当を含めた理論年収をもとに計算されます。

【人材派遣】派遣料金

通常の人材派遣を利用する際は、派遣社員を受けている期間中、人材派遣会社に対して派遣料金を支払います。派遣料金は派遣社員の実働時間数と時間単価を掛けて計算され、それ以外の派遣社員の紹介料や契約更新料などはかかりません。

すでに受け入れている派遣社員の契約更新ができなくなり、別の派遣社員を新たに受け入れる際も、紹介料や手数料は不要です。

人材派遣の料金については、こちらで詳しく解説しています。

>>人材派遣料金の内訳やマージン率は?コストを抑えるポイントも解説

【人材紹介】紹介手数料

人材紹介では、紹介された人材を紹介先企業が採用した場合にのみ、紹介手数料が発生します。

紹介手数料は、採用した人材の初年度の理論年収に手数料率をかけて算出されます。理論年収とは、給与12ヶ月分と賞与・手当などを合計した1年間の収入相当の金額です。想定年収と呼ばれる場合もあります。

手数料率の相場は35%ほどです。紹介先企業が採用した人材が早期退職した場合は、定めた契約にもとづく返金額が返金されます。

紹介予定派遣のメリット

紹介予定派遣には、派遣先企業と派遣社員の双方にメリットがあります。それぞれ主なメリットは以下の通りです。

派遣先企業側のメリット

募集・採用工数を軽減できる

派遣社員の一次選定や面接などのスケジュール調整、合否連絡は人材派遣会社が行うため、派遣先企業は募集・採用工数を軽減できます。

ミスマッチを防げる

紹介予定派遣の派遣期間中には、書類や面接だけでは見極めることが難しい経験やスキル、仕事の適性などを、時間をかけて確認できます。そのため、ミスマッチを防げることが紹介予定派遣のメリットです。

特に、実務経験よりもポテンシャルを重視したい場合や、業務の適性だけではなく社員との相性や社風に合うのかを確認したい場合などに、紹介予定派遣が適しています。

早期離職を防止しやすい

派遣期間中は、人材派遣会社が派遣先企業と派遣社員の間に入って定期的にフォローを行います。双方の意向や要望のすり合わせができるため、早期離職を防止しやすいことが紹介予定派遣のメリットです。

派遣社員側のメリット

直接雇用後のミスマッチを防ぐことができる

紹介予定派遣では、直接雇用前に派遣社員としてはたらけるため、企業の雰囲気や業務内容を理解した上で直接雇用に切り替えるかを選択できます。そのため、直接雇用後のミスマッチを防げるでしょう。実際の業務に取り組む中で、自分のスキルと業務レベルの差や職場の文化や雰囲気との相性を確認し、長くはたらける職場を選べます。

人材派遣会社が条件交渉や就業サポートをしてくれる

紹介予定派遣では、通常の人材派遣と同様に、待遇面での条件交渉や調整を人材派遣会社が行います。そのため、派遣社員が給与や福利厚生の交渉を自分で行う必要がありません。また派遣期間中は人材派遣会社が就業のサポートや派遣先企業との調整を行うため、安心して就業できます。

紹介予定派遣の利用の流れ

ここでは、紹介予定派遣を活用する場合のお問い合わせから採用決定までの流れを解説します。

ステップ1 募集要件・労働条件の提示

紹介予定派遣では、直接雇用を前提としているため、人材派遣会社へ問い合わせや依頼をする際に募集要件と労働条件を提示する必要があります。この段階で労働条件を確定させておく必要はありませんが、著しい労働条件の変更は派遣社員の入社意思の低下につながるリスクがあるため注意が必要です。

また、通常の人材派遣と同様に派遣社員を受け入れる予定の事業所の情報についても人材派遣会社に伝えます。

ステップ2 面接・選考

派遣期間終了後、直接雇用となるため、派遣先企業が派遣社員を選考できます。書類選考・面接・筆記試験などいずれも可能です。ただし、面接・選考はあくまでも円滑な直接雇用を目的としているため、公平・公正、客観的な基準によって実施する必要があります。

ステップ3 労働者派遣契約を締結、就業開始

紹介予定派遣の場合、人材を派遣するだけでなく、直接雇用を前提として人材を紹介するため、労働派遣契約とは別に紹介予定派遣に関する覚書などを締結する場合があります。

それらの手続きが完了したら派遣社員の受け入れを開始します。紹介予定派遣の場合、派遣期間は最長6ヶ月です。

ステップ4 意思確認と労働条件の提示

契約期間の満了時に、人材派遣会社が間に立ち、派遣社員・派遣先企業それぞれに直接雇用について意思確認をします。双方の合意があった場合、採用決定に向け、再度労働条件を提示します。

ステップ5 採用決定・入社

双方の合意があった場合は、派遣先企業が派遣社員を直接雇用します。採用決定時、または入社のタイミングであらかじめ定められた紹介手数料が発生します。

紹介予定派遣の成り立ちと現状

ここまで、紹介予定派遣が人材派遣の1つの形態であることと、紹介予定派遣の基本的な概要をご紹介しました。さらに詳しく、紹介予定派遣についての基本的な知識として、成り立ちや現状について解説します。

紹介予定派遣の成り立ち

1986年に労働者派遣法が施行された当初、紹介予定派遣の仕組みは規定されていませんでした。紹介予定派遣の仕組みが現在のルールに制度化されたのは、労働者派遣法が改正された2024年3月1日からです。特に重要な変更点は以下の2点です。

- 紹介予定派遣に限り派遣開始前の書類選考や面接が可能

- 労働者派遣契約が終了する前に、直接雇用時の労働条件を明示し、派遣社員への意思確認、採用内定が可能

この改正によって、派遣先企業の求める業務遂行能力を見定めた上で、直接雇用できる紹介予定派遣の仕組みが明示されました。

紹介予定派遣を実施している会社の数

紹介予定派遣のサービスを提供する事業主の多くは人材派遣会社ですが、すべての人材派遣会社が紹介予定派遣サービスを扱っているわけではありません。これまで人材派遣で取り引きを続けてきた人材派遣会社に「紹介予定派遣を活用したい」と問い合わせをしてみたけれど、取り扱いできないと断られてしまったという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

厚生労働省が発表している「令和5年度労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2023年に届出があった事業所数は41,793所、それに対して、紹介予定派遣を実施している事業所数は2,322所、届出事業所数全体に対して紹介予定派遣を提供している会社の割合は約5.6%です。

紹介予定派遣を実施した人数と直接雇用に結びついた人数

「令和5年度労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2023年の紹介予定派遣の申込人数が107,597人あったうち、実際に派遣された派遣社員数は26,012人、そこから職業紹介を実施した人数は18,783人、最終的に直接雇用に結びついたのは13,619人となっています。

紹介予定派遣の留意点

さまざまなメリットがある紹介予定派遣ですが、留意点もあります。紹介予定派遣のメリットを受けられるよう、ここでは派遣先企業側と派遣社員側に分けて、留意点をご紹介します。

派遣先企業側の留意点

派遣社員として受け入れできるのは最長6ヶ月まで

人材派遣では派遣社員の受け入れ期間は原則3年までですが、紹介予定派遣の場合、派遣社員としての受け入れ期間は最長6ヶ月です。

自社が直接雇用を希望しても辞退される可能性もある

紹介予定派遣は派遣先企業・派遣社員双方の希望が合致した場合に直接雇用が決定するため、直接雇用を必ず保証するものではありません。また、直接雇用に至らなかった場合には、派遣社員からの求めに応じて、人材派遣会社は派遣先企業に対して理由の明示を求めることがあります。派遣先企業は人材派遣会社からの求めに応じて理由を明示しなければなりません。

対応できない業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員ができる業務に制限があります。

禁止されている業務は以下の通りです。

- 港湾運送業

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

ただし、労働者派遣法では禁止されている病院などにおける医療関係業務の派遣については、紹介予定派遣であれば対応可能です。

契約書に記載されていない業務は任せられない

人材派遣会社と派遣先企業の契約では、派遣社員の業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣社員を従事させることはできません。

もし、契約外の業務を派遣社員に依頼した場合には契約違反になってしまう可能性があります。

そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。また契約当初は想定していなかった業務が発生した場合には、人材派遣会社へすぐに相談しましょう。

二重派遣にならないように気を付ける

二重派遣とは、人材派遣会社から派遣社員の紹介を受けて、契約した派遣先企業ではなく、異なる会社ではたらかせることです。二重派遣をすると、派遣社員の給料が不当に減ってしまう可能性があります。

二重派遣は中間搾取につながりかねないため、労働者保護の観点から認められていません(労働基準法第6条、職業安定法44条)。また、責任の所在が不明確となり、労働災害が起きた際など派遣社員に不利益が生じる場合があることも、二重派遣が禁止されている理由です。

二重派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>二重派遣は違法?禁止の理由と具体例・企業のリスク回避方法まとめ

派遣社員側の留意点

必ずしも正社員での雇用とは限らない

紹介予定派遣は直接雇用を目指せるはたらき方ですが、必ずしも正社員での雇用になるとは限りません。直接雇用ではあるものの、契約社員という形での雇用になる可能性もあります。契約社員の場合は給与や福利厚生で正社員と条件が異なることが多いため、直接雇用への切り替え前に確認しておきましょう。

契約条件が変更される可能性がある

紹介予定派遣では、直接雇用前の試用期間にあたる期間は人材派遣会社の雇用条件で就業します。しかし、直接雇用になると派遣先企業の条件に切り替わるため、雇用条件が変更される可能性もあります。もしも条件の変化に不安を抱える場合は切り替え前に、人材派遣会社に相談し、交渉してもらう必要があります。

選考を通過する必要がある

一般的な派遣社員の場合、面接などの選考はありません。しかし、紹介予定派遣では面接や選考が行われることもあります。そのため、どれだけはたらきたいと思っていても選考に通過できない可能性もあります。選考がある場合は、事前に人材派遣会社と連携して準備を行いましょう。

案件数が少ない傾向がある

紹介予定派遣は一般的な派遣社員の求人と比較して数が少ない傾向があります。希望する仕事によっては紹介予定派遣を扱っていない可能性もあるため、求人を探す際は紹介予定派遣の有無を必ずチェックしましょう。

紹介予定派遣を依頼する会社を選ぶ際のポイント

紹介予定派遣を活用する場合、どのような人材派遣会社に依頼するべきか、何を基準に選べばよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。この章では、紹介予定派遣を依頼する人材派遣会社を選ぶ際のポイントを2つご紹介します。

労働者派遣事業・職業紹介事業の両方の許可または届出があること

紹介予定派遣を提供するには、労働者派遣事業許可証と有料職業紹介事業許可証があるか、または届出をしている必要があります(労働派遣法第2条4号)。紹介予定派遣を提供できる条件を満たした事業者なのかを契約前に必ず確認しましょう。

自社が求める人材に強みを持つ会社であること

紹介予定派遣を提供している人材派遣会社は、それぞれ特徴が異なり、得意としている業界や業種にも違いがあります。例えば、事務職やIT関連職といった職種別の強み、中途採用や新卒採用といったキャリア別の強みなどがあります。そのため、どのような人材を紹介してほしいのか、募集要件を明確にした上で、依頼する人材派遣会社を選びましょう。

募集要件を洗い出すことが難しい場合は、問い合わせなどをして相談することもできます。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

紹介予定派遣の活用事例

人材採用の際に、経験よりポテンシャルを重視して採用したい、業務の適性があるかじっくりと確認したいと考えている場合、紹介予定派遣の活用は有効です。ミスマッチの防止だけでなく、募集・採用工数の軽減により採用の効率化も図れます。

ここでは、実際に直接雇用へ至った派遣先企業の事例をご紹介します。

紹介予定派遣で適性の見極めを確実なものに/電子部品メーカー 販売管理部門

ある電子部品メーカーは受発注業務を担当する人材を探していたものの、採用の際に適性の見極めができないという課題を抱えていました。そこで、パーソルテンプスタッフの紹介予定派遣サービスを活用しました。パーソルテンプスタッフが派遣先企業と派遣社員の双方をフォローすることで、しっかりと適性を見極めることができ、正社員採用に至ったという事例です。

同社の販売管理部門は受発注業務の正社員を採用しましたが、取引先と工場との間に立つ調整業務にうまく対応できず、入社から数ヶ月で退職してしまいました。

早急に後任を採用するために、同社は正社員募集を開始したものの、受発注業務に対する適性の見極めに不安があったため、なかなか採用決定までには至らず欠員が続いていました。

そこでパーソルテンプスタッフは、直接雇用を見据えて最長6ヶ月派遣社員として受け入れ、業務適性が判断できる紹介予定派遣の活用を提案しました。受発注業務の経験はないものの、コミュニケーション力の高い派遣社員を同社に紹介しました。

さらに、パーソルテンプスタッフの営業担当は、派遣先企業と派遣社員の双方に細やかなフォローを提供しました。両者の不安や課題を解決することで、派遣先企業と派遣社員双方が受発注における調整業務の適性をしっかり見極めることができ、直接雇用に至りました。

紹介予定派遣によって派遣先企業が必要とする人材を受け入れ、さらにパーソルテンプスタッフのフォローで派遣先企業と派遣社員の不安と課題を解消、適性をしっかり見極めた上で正社員採用に至ったという事例です。

紹介予定派遣の活用は、募集・採用工数の軽減やミスマッチの防止といったメリットをもたらします。

事例の詳細についてはこちらをご覧ください。

紹介予定派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

▼紹介予定派遣サービス

ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を採用

紹介予定派遣ならパーソルテンプスタッフ

紹介予定派遣についてよくある質問

ここでは、紹介予定派遣についてよくある質問と回答をご紹介します。

Q1.候補者の面接は可能ですか?

紹介予定派遣では通常の人材派遣と異なり、面接や採用試験などの実施が可能です。

Q2.紹介予定派遣の派遣期間に制限はありますか?

紹介予定派遣の派遣期間は最長で6ヶ月までと定められています。

Q3.紹介予定派遣後、直接雇用に至らないケースは?

紹介予定派遣後の直接雇用には、派遣先企業と派遣社員双方の合意が必要です。そのため、派遣社員から辞退された場合、派遣先企業での直接雇用には至りません。

また、派遣先企業側の判断により、直接雇用を行わないこともできます。ただし、人材派遣会社の求めに応じて、直接雇用に至らなかった理由を明示する必要があります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

さまざまな手法の中から自社にあった方法を選ぼう

紹介予定派遣は、人材派遣・人材紹介両方のメリットを組み合わせたサービスといえます。

紹介予定派遣や通常の人材派遣、人材紹介はそれぞれに違いがあるため、任せたい業務内容や中長期的な人材計画などに合わせて最適なサービスを選ぶことが重要です。例えば、業務未経験であっても、自社の社風に合い、長くはたらきたいと考える方とマッチングし、じっくりと適性を重視して採用を検討したいといった場合は紹介予定派遣が有効です。

また、繁忙期など期間を定めて人材を募集したい場合は通常の人材派遣、採用工数を削減し、効率的で精度の高い採用活動が行いたい場合は人材紹介が適しています。本記事の内容を参考に、ぜひ最適な方法を選んでください。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする