HRナレッジライン

カテゴリ一覧

派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説

- 記事をシェアする

派遣の抵触日とは、派遣可能期間が満了した次の日のことです。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、派遣可能期間は3年と定められており、抵触日を超えて派遣社員を受け入れることはできません。

本記事では、抵触日のルールや事業所単位と個人単位の抵触日の違い、抵触日の通知方法、派遣可能期間を延長するための手続きなどについて図解を用いて分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣の抵触日とは?

人材派遣の抵触日とは、派遣社員を受け入れられる派遣可能期間が満了した次の日を指します。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、派遣可能期間は3年までと定められています。

例えば、2025年4月1日にはじめて派遣社員を受け入れた場合、3年を過ぎた2028年4月1日が人材派遣の抵触日です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣の期間制限が設定された理由

派遣社員を受け入れる期間に制限が設定された理由は、派遣社員が安定してはたらけるようにするためです。労働者派遣法では「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」と定義されており、3年を超える期間で人材が必要な場合は、自社(派遣先)で直接雇用すべきと考えられています。

2015年9月の労働者派遣法改正前は、専門性の高い業務である「専門26業種」に従事する派遣社員に対しては、派遣可能期間に上限がありませんでした。これらの業種についても、派遣社員がより安定的にはたらく機会を得やすくするために、現在では派遣可能期間が制限されています。

人材派遣の専門26業種については、こちらでさらに詳しく説明しています。

>>派遣の専門26業務(業種)とは?制度変更の背景を分かりやすく解説

抵触日は「事業所単位」と「個人単位」の2種類がある

人材派遣の抵触日には、事業所単位の派遣期間制限に基づいて決まる事業所抵触日と、派遣社員ごとの個人単位で決まる個人抵触日の2種類があります。それぞれの抵触日の詳細は以下の通りです。

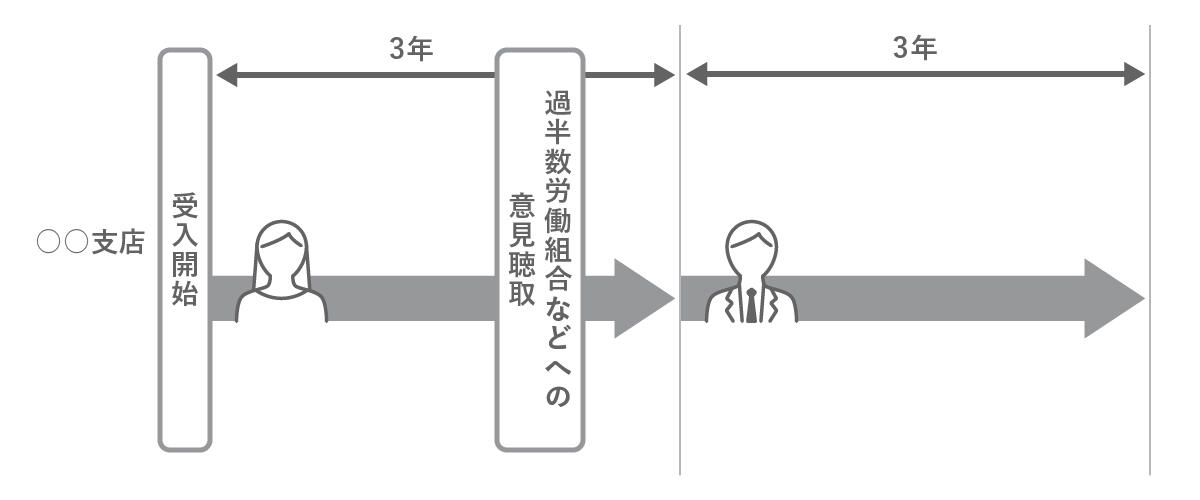

事業所単位の抵触日

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

同一の事業所において派遣社員を連続して受け入れられる期間は原則3年までと定められています。例えば、ある事業所で2025年3月1日から派遣社員を受け入れた場合、事業所抵触日は2028年3月1日です。

事業所抵触日を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、派遣可能期間の延長手続きが必要です。

事業所単位とは、厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」にて、以下のように定義されています。

- 工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること

- 経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること

- 施設として一定期間継続するものであること

事業所単位の考え方は、基本的に雇用保険の適用事業所単位と同じです。規模が小さい出張所や支店などで、本社や上部の組織に人事・経理・経営(業務を含む)などの機能がある場合は、本社や上部の組織に包括して一つの事業所として取り扱われます。本社管轄で運営されている出張所や支店などがこれにあたります。

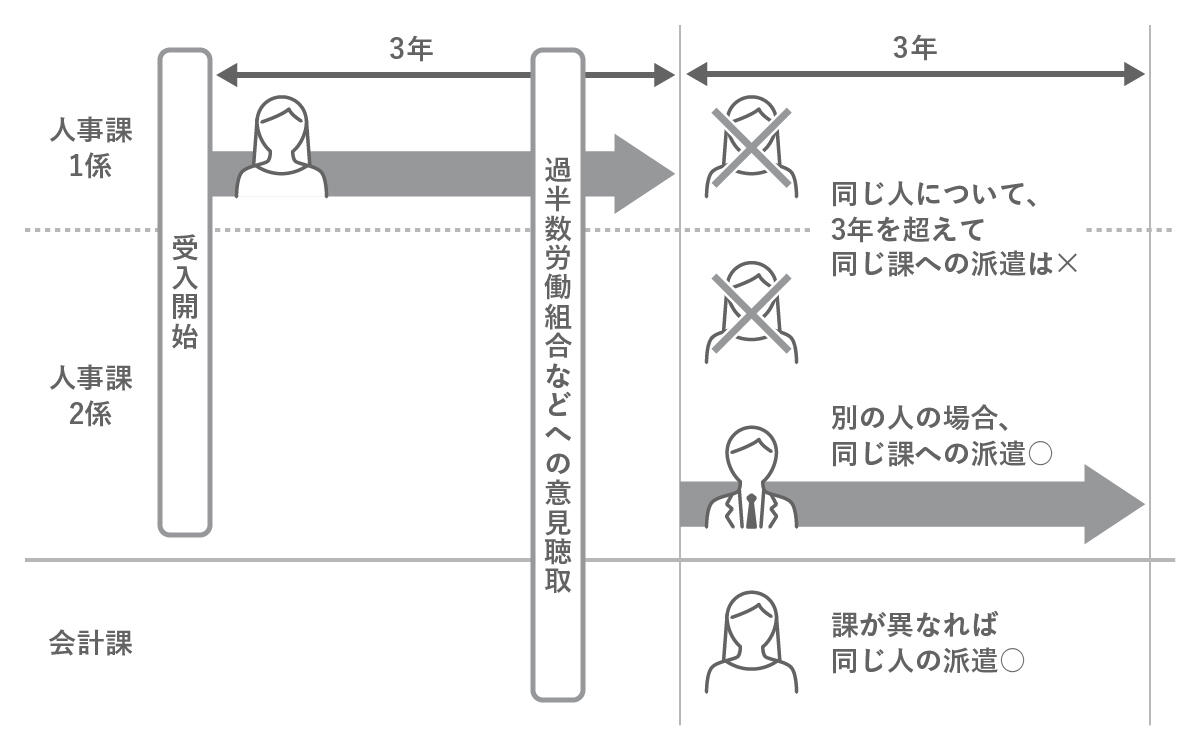

個人単位の抵触日

- 業務としての類似性や関連性がある組織

- 組織の長が業務配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

同一の派遣社員を自社(派遣先)の同じ組織単位で受け入れることができる期間は3年までです。例えば、2025年5月1日からある派遣社員がはたらき始めた場合、その派遣社員の個人抵触日は2028年5月1日です。

事業所抵触日との違いとして、個人抵触日には延長の概念はありません。派遣元が変わったとしても、同一の派遣社員を3年を超えて同一の組織単位で受け入れることは禁止です。

組織単位とは、厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正の概要」にて以下のように定義されています。

これらに該当するものとしては課が一般的です。ただし、小規模な事業所では係や班、グループなどが組織単位に該当する場合もあります。

事業所単位と個人単位の期間制限の関係

事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限では、事業所単位の期間制限が優先される点に注意が必要です。

例えば、ある派遣社員の個人抵触日よりも、事業所抵触日の方が早い場合は、原則として受け入れることはできません。受け入れを継続したい場合は、事業所の派遣可能期間を延長するための手続きが必要です。

ご不明点、対応事項について不安な点はお気軽にご相談下さい

派遣先企業は事業所抵触日を通知する義務がある

人材派遣を利用する企業には、派遣社員を受け入れるための労働者派遣契約を締結する際に、人材派遣会社(派遣元)に対して事業所抵触日を通知することが義務付けられています(労働者派遣法第26条第4項)。また、人材派遣会社(派遣元)が、抵触日の通知を受けずに労働者派遣契約を締結することも禁止です。

事業所抵触日について通知するべき内容や方法は以下の通りです。

| 通知する内容 | 通知の方法 | 書面などの保存 |

|---|---|---|

|

|

|

なお、通知する書面は、事業所名・事業所所在地・事業所抵触日の3つの項目が記載されていれば、どのようなフォーマットでも問題ありません。

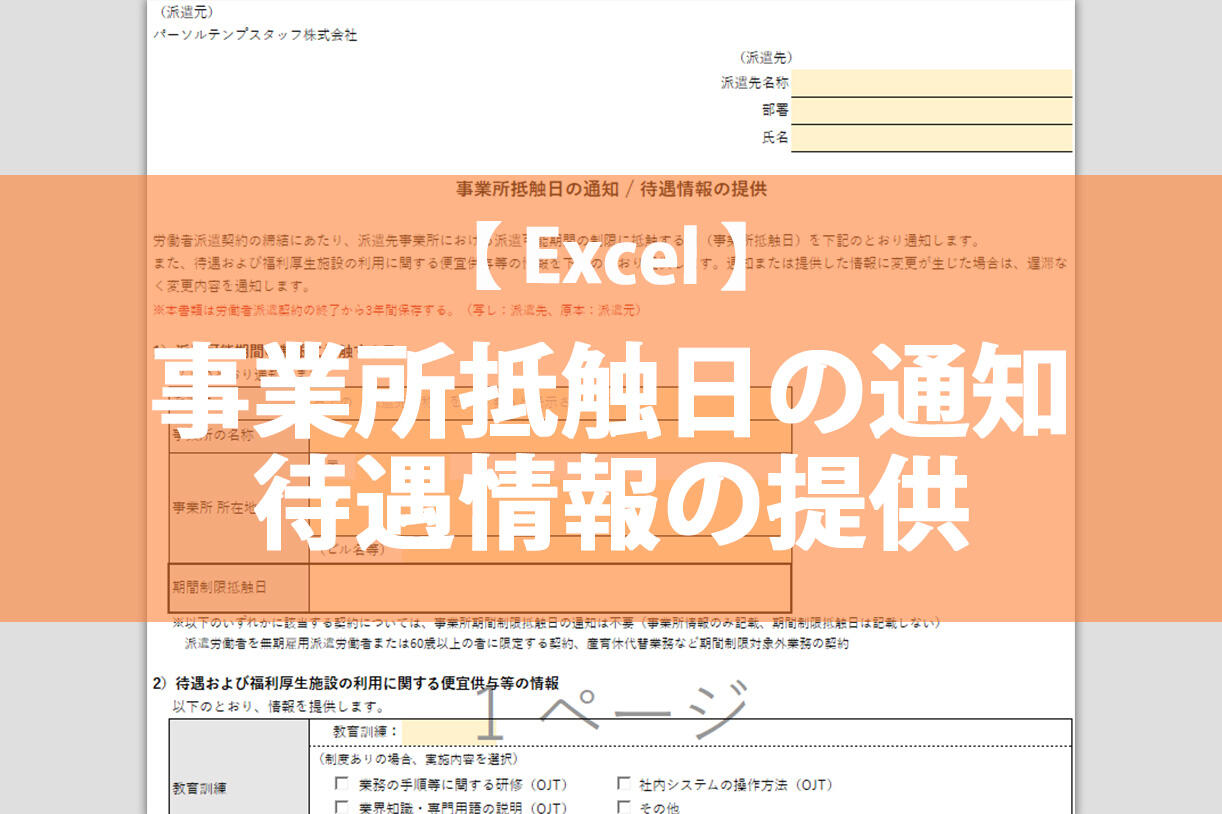

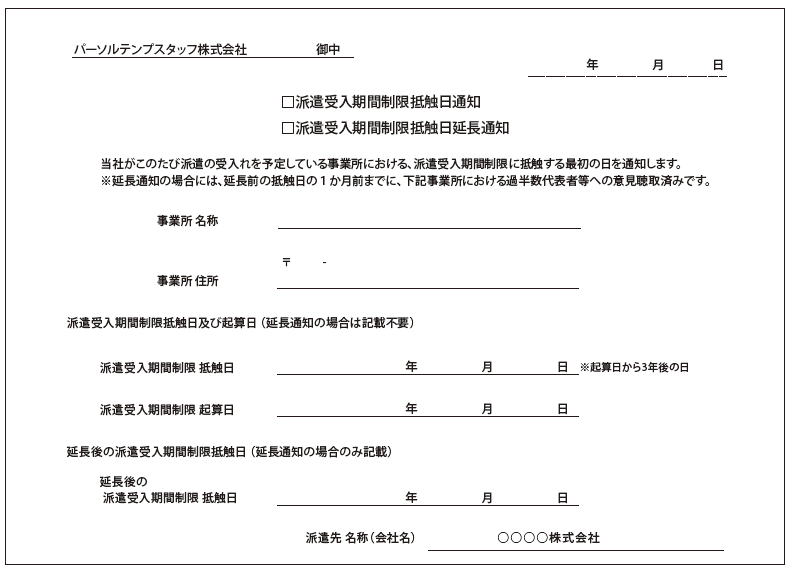

【例】抵触日通知書

パーソルテンプスタッフでも抵触日通知書のフォーマットをご提供しています。書面に記載が必要な項目を備えており、Excel形式ですので、ダウンロードしてすぐにご活用いただけます。

>>

事業所抵触日通知・待遇情報提供 テンプレート

派遣可能期間制限の対象外となる派遣スタッフと派遣業務

派遣社員や派遣業務の条件によっては、派遣可能期間制限の対象外となる場合があります。期間制限が設けられない派遣社員や業務の場合は、人材派遣会社への抵触日の通知は不要です。

以下では、派遣可能期間制限の対象外となる条件について解説します。

派遣可能期間制限の対象外となる派遣社員

派遣可能期間の制限を受けない派遣社員の条件は以下の通りです。

- 人材派遣会社(派遣元)で無期雇用されている派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

受け入れる派遣スタッフが無期雇用なのか、60歳以上なのかは人材派遣会社(派遣元)に確認する必要があります。

派遣可能期間制限の対象外となる派遣業務

派遣可能期間の制限を受けない派遣業務は以下の通りです。

- 日数限定業務

- 有期プロジェクト業務

- 産前産後・育児休業・介護休業代替業務

日数限定業務とは、その業務が1ヶ月の間に行われる日数が、自社(派遣先)の社員の所定労働日数の半分以下かつ月10日以下の業務のことです。

有期プロジェクト業務とは、事業の開始・転換・拡大・縮小または廃止のための業務であり、一定の期間内に完了することが予定されているものを指します。

産前産後・育児休業・介護休業代替業務とは、産前産後休業や育児休業、介護休業などを取得する社員の休業期間を代替する業務です。

抵触日に違反してしまった場合

人材派遣の抵触日を超えて派遣社員の受け入れが発生した場合、労働者派遣法第61条第3号に基づき、派遣元の人材派遣会社が罰則の対象となります。罰則の内容は30万円以下の罰金で、行政指導を受ける可能性もあります。

抵触日を超えて人材派遣を利用した企業に対しても、行政指導が行われ、指導に従わない場合には、企業名が公表される可能性があります。また、自社(派遣先)が派遣社員に対して、直接雇用を申し込んだとみなす「労働契約申込みみなし制度」が適用される可能性があります。

労働契約申込みみなし制度については、こちらでさらに詳しく説明しています。

>>

労働契約申込みみなし制度の対象となるのは?ポイントと対策を解説

クーリング期間について

クーリング期間とは、人材派遣の抵触日に達した後、再び人材派遣を利用できるようになるまでの期間のことです。

【事業所単位のクーリング期間】

派遣可能期間の終了から3ヶ月と1日を超えるクーリング期間が経過すれば、事業所抵触日までの通算期間がリセットされます。次に派遣社員を受け入れた日からあらたに3年、派遣社員を受け入れられます。

ただし、派遣可能期間の延長手続きを回避する目的で、クーリング期間を経て派遣社員の受け入れを再開するような行為は、労働者派遣法の趣旨に反するため推奨されていません。

【個人単位のクーリング期間】

派遣可能期間の終了から、3ヶ月と1日を超えるクーリング期間が経過すれば、同一の組織単位で同じ派遣社員をあらたに3年受け入れられます。

ただし、派遣社員が希望しないにもかかわらず、クーリング期間を空けて再度同じ組織単位の業務に派遣することは、派遣社員のキャリアアップの観点から望ましくありません。

人材派遣のクーリング期間については、こちらでさらに詳しく説明しています。

>>人材派遣のクーリング期間を解説 企業が知っておきたいルールと注意点

派遣可能期間を延長するための手続き

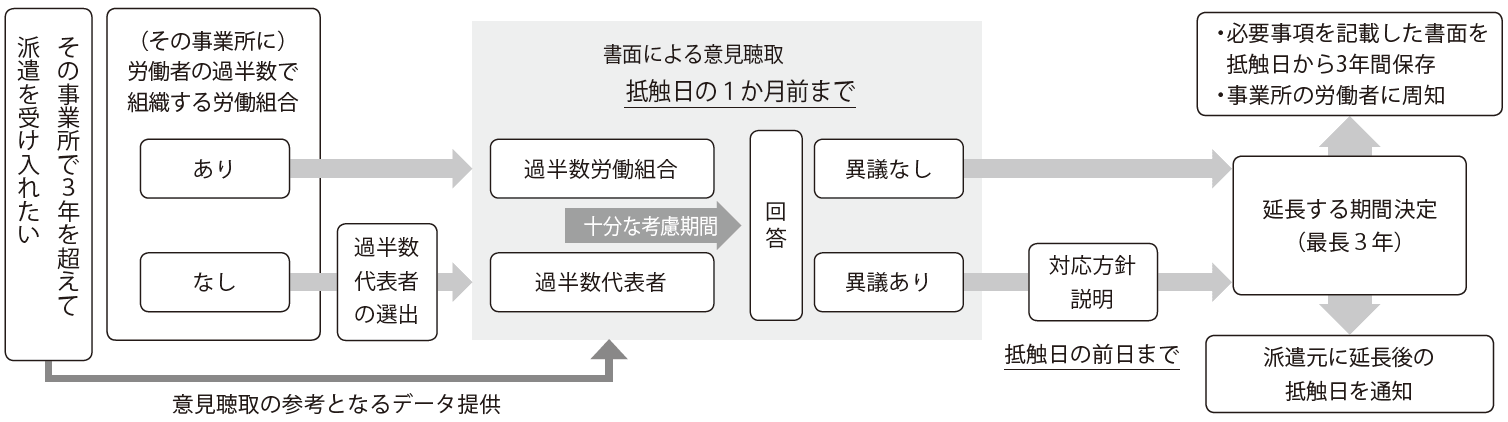

事業所抵触日を超えて自社(派遣先)の派遣可能期間を延長するためには、以下のフローに沿って手続きが必要です。

自社(派遣先)の事業所抵触日の1ヶ月前までに、その事業所の過半数労働組合または過半数代表者に対して書面による意見聴取が必要です。

自社(派遣先)に事業所が複数ある場合は、事業所ごとに意見聴取が必要となります。意見聴取の回答が「異議なし」の場合、最大3年まで派遣可能期間を延長できます。

もし、意見聴取の回答が「異議あり」の場合には、延長する期間や理由、異議への対応方針などの説明を行いましょう。事業所抵触日の前日までに、過半数労働組合または過半数代表者に説明することで、派遣可能期間を延長できます。過半数労働組合または過半数代表者の意見を、十分に尊重するよう努めることが重要です。

派遣可能期間の延長が決まった場合、意見聴取を行った書面の保管(3年間)と自社(派遣先)の事業所の社員へ周知が必要です。また、延長された抵触日の人材派遣会社(派遣元)への通知も求められます。延長後、さらに派遣可能期間を延長する場合も同様の手順で手続きを行います。

派遣可能期間を延長する際に活用する書面のフォーマットを提供しています。書面に記載が必要な項目の確認にも役立ちます。ぜひご活用ください。

>>(意見聴取)通知書兼意見書 テンプレート

>>(異議があった場合の)対応事項説明書 テンプレート

派遣可能期間の延長手続きについては、こちらで詳しく解説しています。

>>事業所の派遣可能期間の延長手続きとは?進め方や留意点を解説

同じ派遣社員を抵触日以降も受け入れる方法

同一の派遣先企業で、事業所単位・個人単位の抵触日以降も同じ派遣社員を受け入れたい場合の主な対応方法は次の通りです。

派遣先企業で直接雇用する

同じ派遣社員に継続的にはたらいてもらいたい場合、派遣先企業で直接雇用する方法が考えられます。

人材派遣会社に直接雇用を申し出て、派遣社員本人の意思確認を行い合意が得られれば、派遣先企業での直接雇用が可能です。

派遣社員の直接雇用についてはこちらで詳しく解説しています。

>>派遣社員を直接雇用する方法|採用のミスマッチを防ぎ定着を促すには

別の組織単位で受け入れる

個人単位の抵触日は、部門や課、グループなどの組織単位で定められています。

そのため、まずは事業所単位の延長手続きを適切に行った上で、別の組織単位で受け入れれば、同じ派遣社員を抵触日以降も受け入れることが可能です。

ご不明点、対応事項について不安な点はお気軽にご相談下さい

派遣の抵触日についてよくある質問

ここでは派遣の抵触日についてよくある質問とその回答をご紹介します。

Q1.人材派遣の抵触日とは何ですか?

人材派遣の抵触日とは、派遣社員を受け入れられる派遣可能期間が満了した翌日のことです。

例えば、2025年4月1日にはじめて派遣社員を受け入れた場合、3年を過ぎた2028年4月1日が人材派遣の抵触日となります。

Q2.派遣可能期間制限の対象外となる場合はありますか?

人材派遣会社で無期雇用されている派遣社員と60歳以上の派遣社員は派遣可能期間制限の対象外となります。

また、日数限定業務、有期プロジェクト業務、産前産後・育児休業・介護休業代替業務の場合も派遣可能期間制限の対象外です。

Q3.個人単位と事業所単位の派遣期間制限はどちらが優先されますか?

事業所単位の派遣期間制限が優先されます。ある派遣社員が個人単位の派遣期間制限に達していないタイミングであっても、事業所単位の派遣抵触日を超えて受け入れ続けることは原則としてできません。

継続して派遣社員を受け入れるためには派遣可能期間の延長手続きが必要です。

Q4.事業所抵触日を人材派遣会社に通知するタイミングはいつですか?

人材派遣会社への事業所抵触日の通知は、派遣社員を受け入れるための労働者派遣契約を締結するタイミングで行う必要があります。

Q5.クーリング期間として必要な長さは?

個人単位・事業所単位ともに、派遣可能期間の終了から3ヶ月と1日以上の日数が必要です。

その他の人材派遣に関するよくある質問に関して、以下にまとめていますのでぜひご覧ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

抵触日についての理解を深め、適切な対応を

自社(派遣先)で派遣社員を受け入れる場合、事業所単位と個人単位の2つの期間制限に留意する必要があります。事業所単位・個人単位ともに、派遣可能期間は3年です。ただし、事業所抵觸日は延長可能、個人抵觸日は延長不可という違いがあります。

抵触日を超えて派遣社員を受け入れていた場合は、行政指導を受け企業名が公表されたり、派遣社員に対して直接雇用を申し込んだとみなす「労働契約申込みみなし制度」が適用される可能性があるため留意が必要です。

抵触日の延長手続きや通知義務、派遣社員の抵触日の管理など、適切な対応を実施しましょう。抵触日に関して不明点がある場合は、人材派遣会社(派遣元)にご相談ください。

派遣の抵触日や契約更新の疑問は、パーソルテンプスタッフへご相談ください

パーソルテンプスタッフは、業界最大級のスタッフ数・求人数を活かし、幅広い職種やニーズに対応できる人材サービスを提供しています。

担当者が派遣社員の就業状況を定期的に確認し、安定した雇用環境をサポートいたします。

現在、人材派遣をご活用されている上で、「抵触日が近い」「契約更新できるか」など、派遣の抵触日や契約に関するお悩みがございましたら、一度お気軽にご相談ください。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする