HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人材派遣と人材紹介の違い|特徴とメリット、利用シーンを分かりやすく解説

- 記事をシェアする

人材派遣とは、人材派遣会社が雇用する派遣社員を企業へ派遣するサービスです。派遣先企業は、自社が求めるスキルを持った人材を必要な期間に受け入れることができます。

一方、人材紹介は、企業と求職者をマッチングし、採用を支援するサービスです。人材紹介会社は、企業の採用要件に沿った求職者を選出し、紹介とあっせんを行います。

本記事では、人材派遣と人材紹介の違いやそれぞれのメリット、自社に合うサービスを選ぶためのポイントなどについて分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣は必要なときに必要なスキルを持った人材を受け入れられるサービス

人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された派遣事業を行う事業者が、雇用している派遣社員を派遣するサービスです。派遣先企業は、自社が求めるスキルをもった人材を必要な期間に受け入れられます。

人材派遣の契約は、下記の図のように派遣元である人材派遣会社と派遣社員が雇用契約を結ぶ形態です。派遣社員を受け入れる派遣先企業は、人材派遣会社と労働者派遣契約を結びます。

労働者派遣契約の締結によって、派遣先企業は派遣社員を受け入れることができ、業務指示が出せるようになります。派遣社員が従事できる業務の種類は、労働者派遣法によって定められています。定められた以外の業務を依頼することは禁じられているため、注意が必要です。

また、名称に「派遣」と含まれるサービスには「有期雇用派遣(登録型派遣)」「無期雇用派遣(常用型派遣)」「紹介予定派遣」があり、それぞれ内容が異なります。各サービスの詳細についてはこちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。

>>有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いをわかりやすく解説

>>常用型派遣(無期雇用派遣)活用のメリット、登録型派遣との違いを解説

>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

なお、本記事では有期雇用派遣(登録型派遣)と人材紹介の違いについて解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材紹介は企業と求職者をマッチングするサービス

人材紹介とは、職業紹介事業の許可を有する事業者が、人材を探している企業の要望に合う求職者をマッチングし、採用業務の支援を行うサービスです。

人材紹介の場合は、下記の図のように求人企業と求職者が雇用契約を結びます。人材紹介会社は、求人企業の採用要件に沿った求職者を探し出して、紹介とあっせんを行います。

人材紹介には、大きく分けて次の2種類があります。

- 人材紹介会社に登録している求職者を紹介する「一般紹介型」

- 他社のデータベースやSNSなども利用して求職者を紹介する「サーチ型」

それぞれの特徴についてはこちらで詳しく記載していますので、ご参照ください。

>>人材紹介とは?サービス内容やメリット、利用の流れを図解で解説

人材派遣と人材紹介の5つの違い

ここからは人材派遣と人材紹介の違いについて解説します。人材派遣と人材紹介の主な違いは次表の通りです。

| 人材派遣 | 人材紹介 | |

|---|---|---|

| サービス内容 | 必要な人材の派遣 | 採用支援 |

| 契約形態 | 「労働者派遣契約」 | 「有料職業紹介契約」 |

| 雇用元 | 人材派遣会社 | 自社 |

| 選考の可否 | 不可 | 可 |

| 期間 | 最長3年間 | 長期での雇用が前提 |

| 料金体系 | 派遣料金(実働時間数×時間単価) | 紹介手数料(採用決定の場合) |

それぞれの項目を詳しく解説していきます。

1.サービス内容の違い

人材派遣と人材紹介はサービス内容が異なります。それぞれのサービス内容は次の通りです。

【人材派遣】必要な人材の派遣

人材派遣は派遣先企業が必要としているスキルを持った派遣社員を、必要なタイミングで、必要な期間、派遣するサービスです。

そのため、人材派遣会社は、派遣先企業の要件にあった派遣社員の選定や、派遣期間中の派遣社員のフォロー、派遣社員の給与の支払い・社会保険などの労務管理なども行います。

【人材紹介】採用支援

人材紹介は、人材を採用したい企業の支援を行うために、採用に関わるさまざまな業務を代行します。

例えば、求人票の作成支援、採用条件にあった求職者情報の整理、条件交渉、面接日程の調整や応募者への合否連絡やフォローなどを求人企業に代わって行います。

2.契約形態・雇用元の違い

人材派遣と人材紹介では、契約形態や雇用元がそれぞれで異なります。それぞれの契約形態と雇用元は次の通りです。

【人材派遣】契約形態「労働者派遣契約」、雇用元「人材派遣会社」

人材派遣では、派遣元の人材派遣会社と派遣先企業が「労働者派遣契約」を交わします。派遣社員の雇用元は人材派遣会社ですが、派遣先企業は派遣社員に業務指示を出すことができます。

ただし、派遣先企業は派遣社員を直接雇用していないため、労務関係は人材派遣会社が管理します。

【人材紹介】契約形態「人材紹介契約」、雇用元「自社」

人材紹介では、求人企業と人材紹介会社とで「人材紹介契約」を結びます。紹介された求職者が採用になった場合、雇用主はサービス利用会社となります。

3.選考実施の可否

ここでは、各サービスにおける人材選考の可否について解説します。

【人材派遣】派遣社員の選考はできない

人材派遣では、労働者派遣法第26条6項に基づき、派遣先企業が派遣社員を選考することができません。これは、派遣社員の就業機会を不当に狭めないことなどを目的として定められているルールです。

ただし、派遣先企業の希望に合わせて、人材派遣会社による派遣社員の選定は行われます。そのため、どのようなスキルを持った人材を求めているかを人材派遣会社に伝えることが重要です。

【人材紹介】人材紹介は選考可能

人材紹介で紹介される人材は、自社で直接雇用するため、書類や面接などを通して選考ができます。

また面接回数に制限はなく、適性検査やテストの実施も可能です。

4.契約期間の違い

ここでは、人材派遣で受け入れる場合と、人材紹介で直接雇用する場合の契約期間について解説します。

4.契約期間の違い

ここでは、人材派遣で受け入れる場合と、人材紹介で直接雇用する場合の契約期間について解説します。

【人材派遣】受け入れ期間に制限がある

人材派遣のうち、有期雇用派遣(登録型派遣)では、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間に制限があります。適用される制限は、事業所単位の期間制限と、派遣社員個人単位の期間制限の2つです。

派遣先企業の同一事業所において継続して派遣社員を受け入れられる期間は、原則として3年間までです。派遣先企業が3年間を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、延長手続きを行う必要があります。

同一の派遣社員を、派遣先企業の同一の組織単位(課など)で受け入れることができる期間は3年間までです。

人材派遣における受け入れ期間の制限についてはこちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。

>>派遣の3年ルールとは?例外や3年を超える場合の手続きを解説

【人材紹介】長期雇用が前提

人材紹介でサービスを利用する企業が求職者を直接雇用するため、長期での雇用が前提です。雇用形態は、求人企業と求職者が合意すれば正社員や契約社員など、柔軟に決められます。

短期間の雇用でも人材紹介の利用はできるものの、長期での雇用を前提とする場合と比べて条件に合う求職者が少なくなる可能性があります。

5.料金体系の違い

ここでは、人材派遣と人材紹介の料金体系の違いについて解説します。

【人材派遣】派遣料金(実働時間数×時間単価)

人材派遣会社に支払う料金は、「実働時間数×時間単価」となり、派遣社員を受け入れている期間に発生します。「派遣社員の紹介料」「契約更新料」などはかかりません。

すでに就業している派遣社員の契約期間が満了し、別の派遣社員の紹介を依頼する際の紹介料や手数料も不要です。

【人材紹介】紹介手数料(採用決定の場合)

人材紹介では、紹介された人材を採用した場合にのみ費用が発生します。

紹介料の目安は、採用した人材の初年度の理論年収(想定年収)に手数料率をかけて算出できます。

理論年収とは想定年収とも呼ばれ、給与12ヶ月分と賞与・手当などを合計した1年間の収入相当の金額のことです。

人材紹介を通じて採用した人材が早期退職した場合は、あらかじめ定められた契約に基づく金額が返金されることが一般的です。

人材派遣と人材紹介を活用するメリット

ここからは、人材派遣と人材紹介を活用するメリットについてご紹介します。各サービスのメリットは以下の通りです。

| 人材派遣を活用するメリット | 人材紹介を活用するメリット |

|---|---|

| 必要な時に、必要なスキルを持つ人材を活用できる | 採用活動の負担軽減・効率化 |

| 人材確保のコストや工数を軽減 | 直接雇用・長期雇用ができる |

| 労務管理の負担が軽減する | 採用コストが明確になる |

それぞれ、詳しく説明していきます。

人材派遣を活用するメリット

人材派遣を活用する主なメリットは次の3つです。

必要なときに、必要なスキルを持つ人材を受け入れられる

人材派遣の最大のメリットは、期間や業務内容など、必要に応じて柔軟に派遣社員を受け入れられる点です。

例えば、業務の繁閑の差が大きい場合、繁忙期の短期間だけ派遣社員を受け入れられます。さらに、短時間勤務や週3日などの時短勤務や、社員の育児休業や介護休業などの一時的な欠員の補充のために活用するなど、状況に合わせて柔軟に人員追加できます。

また、人材派遣会社にはさまざまな経験やスキルを持つスタッフが登録しています。そのため、自社が必要とするスキルを持った即戦力となる人材を受け入れられます。

人材確保のコストや工数を軽減

人材派遣を利用する場合、求人にかかるコストや工数が軽減できます。自社で社員を採用する場合、募集から書類選考、面接、採用などの採用業務や、採用した社員のスキルに合わせた教育業務が必要です。

自社で採用を行う場合の懸念点として、募集をしても求めている人材からの応募があるとは限らないことや、採用した社員が定着するか分からないことなどが挙げられます。

なかなか採用ができない場合は欠員期間が長くなり、社員の負荷が大きくなってしまいます。また、採用した社員が早期退職してしまった場合は、再度採用活動を行い、改めて採用した社員への研修が必要です。

人材派遣を利用すれば、人材派遣会社が自社の要望にあった人材を紹介するため、上記のようなリスクが軽減できます。

労務管理の負担が軽減する

派遣社員の労務(給与計算や支払い)、社会保険(健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の加入手続きなどは派遣元である人材派遣会社が対応します。そのため派遣先企業がこれらの業務に対応する必要はありません。

ただし、人材派遣を活用する場合、派遣社員に対して自社でも以下のような管理は必要となります。

- 労働時間の管理

- 業務で利用する機械や薬品など、危険防止の措置

- 適切な就業環境の整備

人材紹介を活用するメリット

人材紹介を活用する3つのメリットについて解説します。

採用活動の負担軽減・効率化

求人票の作成支援や応募者への対応、採用条件にあった求職者情報の整理などの業務は、人材紹介会社が行います。そのため、採用活動の業務負担が軽減され、効率的に進められることが人材紹介を活用するメリットです。

直接雇用・長期雇用ができる

人材紹介は長期雇用が前提のため、長期的に自社ではたらく正社員や契約社員の採用に適しています。求職者は長期的な雇用を希望している方が多く、帰属意識も高い傾向にあります。

帰属意識の高い求職者を雇用することで事業成長への積極的な貢献が期待できるでしょう。また自社とは違う企業文化出身の求職者を採用することで、あたらしい発想や経験値を取り入れられる可能性があります。

採用コストが明確になる

自社で採用活動を行う場合は、1人あたりの採用コストの算出が難しい構造になっています。その主な原因は次の2つです。

- 求人広告費をかけても希望要件にそった人材が採用できるとは限らない

- 採用に関する諸経費の支払い時期と採用の時期にずれが生じる

人材紹介の場合は、採用が決定した時点で費用が発生するため、1人あたりの採用コストが明確になります。採用に必要なコストが明確化されることで、費用対効果を踏まえた採用計画の立案などが可能となります。

人材派遣と人材紹介を利用するシーンの例

ここでは、人材派遣または人材紹介が利用される主なシーンをご紹介します。

人材派遣の利用シーン

人材派遣を利用するシーンとして次の3つの例を解説します。

- 専門スキルの活用

- 繁忙期の人員補充

- 急な退職や育児休業などの代替

専門スキルの活用

派遣社員は高い専門性をもった人材が多くいるため、専門スキルを持った人材を受け入れたい場合に適しています。

例えば、法務関連の知識や経験がある派遣社員を受け入れ、契約書の確認や見積書の作成サポート、契約台帳の作成などを依頼することにより、自社社員の負担を軽減できます。

上記のように派遣社員は、該当業務の知識や実務経験が豊富な人材が多いため、基本的な業務内容について教える必要がなくすぐに専門スキルを持った人材を受け入れられます。

繁忙期の人員補充

人材派遣は必要なときに必要な期間だけ受け入れることができるため、繁忙期の一時的な人員補充にも向いています。

例えば、年度末や月末月初などに発生する業務負荷の軽減などに活用されます。適切なタイミングで人材派遣を活用すれば、自社の社員に過度の業務を任せる必要がなく、時間外労働の賃金負担の軽減や、労働環境の健全化も期待できます。

急な退職や育児休業などの代替

人材派遣は、社員の急な退職や育児休業などの代替としても活用できます。

自社で採用する場合、即戦力となる人材を見つけることは難しく、業務未経験者しか採用できなかった場合は、教育に時間を要します。また直接雇用の場合は、雇用期間が長期になりやすく、限られた期間での採用にはあまり向いていません。

しかし人材派遣は必要なタイミングで必要な期間に派遣社員を受け入れることができます。

人材紹介の利用シーン

人材紹介の主な利用シーンとして、次の2つをご紹介します。

- スペシャリストの採用

- マネジメント層の採用

スペシャリストの採用

特定の業種や業界、職種などに特化した専門性を持つスペシャリストを自社で直接雇用し、長期で活躍してほしい場合は、人材紹介を利用するとよいでしょう。

スペシャリストは転職市場でも人数が限られているため、求職者を集めるのに時間がかかることが一般的です。しかし近年では、スキルや年収など一定の条件を満たす人材が登録するサービスもあり、採用活動を円滑に行える可能性があります。

マネジメント層の採用

マネジメント層には、事業成長について中長期的に考えたり、自ら計画や戦略を立案しチームや部署を牽引したりすることが求められます。そのため、長期的に企業に在籍するマネジメント層の人材を確保したい場合は、人材紹介が適しています。

人材紹介なら、「数十人が在籍するチームをマネジメントしていた」や「3年以上のマネジメント経験がある」など、希望にそった経験を保有している人材を探せます。

人材派遣を活用する際の留意点

ここでは、人材派遣を活用する際の留意点を紹介します。

禁止業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員ができる業務に制限があります。禁止されている業務は以下の通りです。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

派遣社員の禁止業務についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

人材紹介を活用する際の留意点

人材紹介を活用する際に気をつけたい点はこちらの3つです。

- 自社で採用活動を行うより高額になる可能性がある

- 採用活動の情報が共有されないと採用ノウハウは蓄積されづらい

- 大規模採用には向いていない

自社で採用活動を行うより高額になる可能性がある

人材紹介を活用した場合、採用にかかる労力が軽減され採用までの期間も短くなる反面、1人あたりの採用コストが、自社採用より高くなる可能性があります。

採用にかけられる労力や費用対効果を考慮した上で、人材紹介の利用を検討しましょう。

採用活動の情報が共有されないと採用ノウハウは蓄積されづらい

人材紹介は人材紹介会社が採用業務を代行するため、採用業務の負荷軽減につながります。ただし、自社で採用業務を行うよりも求職者との関わりが少なくなるため、求職者の反応が見えづらくなることが一般的です。

求職者の直近の動向や、面談前後の反応、採用が成功した要因について知りたい場合は、人材紹介会社に情報共有を依頼しましょう。

大規模採用には向いていない

人材紹介は、自社の要件にあう人材を紹介するため、選定がとても丁寧です。質の高いマッチングサービスである反面、一度に多くの人材を採用したい場合にはあまり適していません。

人材紹介を利用する場合は、採用したい人数を明確にし、人材紹介を利用すべきか検討するとよいでしょう。

自社に合う人材派遣会社・人材紹介会社を選ぶためのポイント

ここでは、自社に合う人材派遣会社や人材紹介会社を選ぶためのポイントとして、次の3つをご紹介します。

- 対応できる業種や地域

- サービス提供実績

- サポート体制

対応できる業種や地域

人材派遣会社や人材紹介会社によって、対応できる業種や地域が異なります。特定の業種に特化しているサービスや、幅広い地域に対応しているサービスを選ぶことで、求める人材を見つけやすくなります。

サービス提供実績

実績が豊富な人材派遣会社や人材紹介会社ほど信頼性が高く、より多くのノウハウを蓄積していると期待できます。また、自社と同じ業種における実績があるかは、人材派遣会社や人材紹介会社を選ぶ際に重要なポイントです。

サポート体制

サービスの利用にあたって、どのようなサポートを受けられるかも確認しましょう。人材派遣を利用する場合は、派遣社員へのフォロー体制が整っている人材派遣会社を選ぶと、業務を円滑に進めやすくなります。人材紹介を利用する場合は、選考プロセスでどのようなサポートを受けられるかを確認しておくことが重要です。

人材派遣を利用する際の流れ

人材派遣を利用する際の基本的な流れは、次の通りです。

人材派遣会社への依頼

まずは、人材派遣会社を選定し、サービスの利用を依頼しましょう。サービス申し込み後の打ち合わせの際に、派遣社員に依頼したい業務内容や派遣期間、就業開始希望日などの情報を伝えます。

人材派遣会社への依頼メールについてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>> 企業が人材派遣会社に依頼メールを送る際のポイント【メールフォーマットあり】

人材派遣会社による派遣社員の選定

人材派遣会社が、希望の条件に合った派遣社員を選定し、提案を行います。このときに、派遣社員の要望に応じて、派遣先企業の職場見学が行われる場合もあります。

派遣社員の受け入れに関する契約締結

人材派遣会社から派遣社員をはじめて受け入れる場合は、まず派遣先企業と人材派遣会社の間で「労働者派遣基本契約」を締結します。労働者派遣基本契約には、派遣料金の支払い条件や守秘義務など、すべての労働者派遣契約に共通する内容が定められています。

次に、受け入れる派遣社員の業務内容や就業場所、派遣期間などを定めた「労働者派遣契約」を締結します。

契約締結後は、派遣社員が就業を開始するための準備として、備品の用意や社内への周知などを進めましょう。

派遣社員を受け入れる際の契約の流れについてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説

また、派遣社員の受け入れ準備については、こちらをご参照ください。

>>派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について

人材紹介を利用する際の流れ

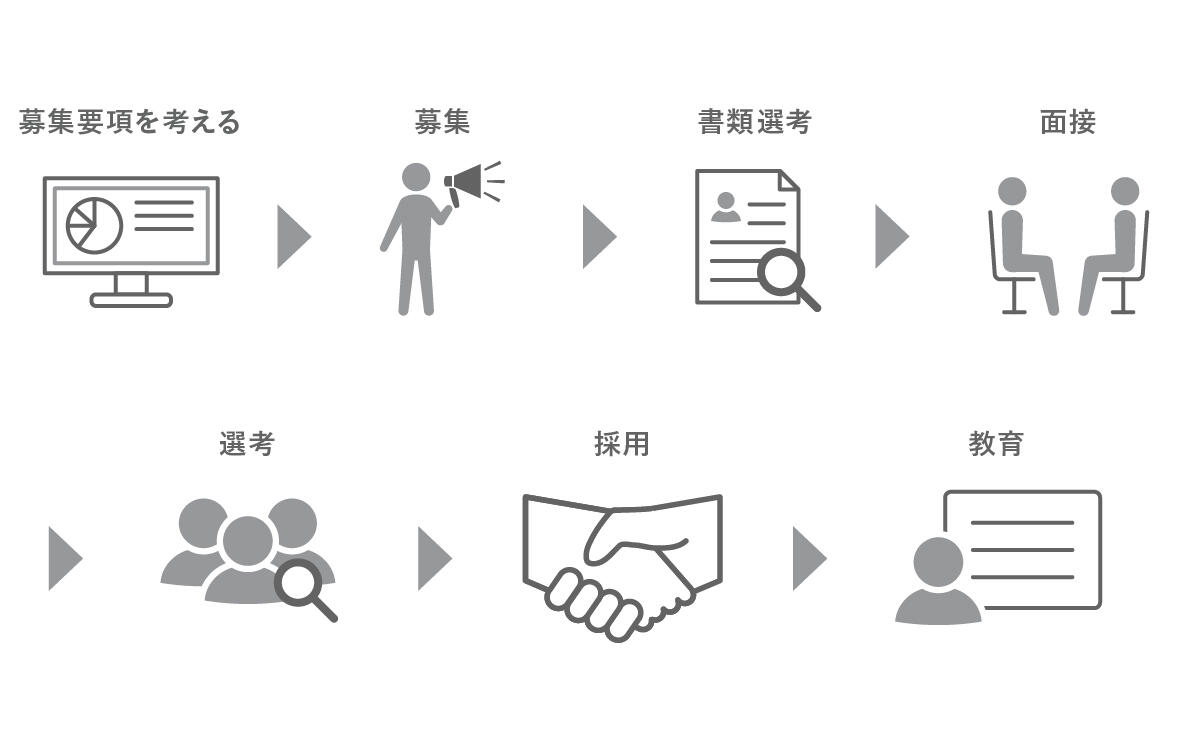

人材紹介を利用する際の基本的な流れは次の通りです。

人材紹介会社への依頼

人材紹介会社を選定した上で、サービス利用を申し込みましょう。求人の背景や募集要件などの詳細情報を人材紹介会社の担当者に伝えます。

求人票の作成

打ち合わせの内容をもとに、人材紹介会社の担当者が求人票を作成し、要件に合う求職者が見つかればサービスを利用する企業に紹介します。

書類選考・面接

人材紹介会社から提供された履歴書や職務経歴書をもとに、サービスを利用する企業が書類選考を行います。また、書類選考を通過した求職者へ人材紹介会社を通じて行い、面接も実施します。

内定・入社手続き

面接の結果、採用となった場合には、サービスを利用する企業が採用通知書を作成します。その後、人材紹介会社を通じて内定通知が出され、入社手続きが行われます。

採用通知書や入社承諾書、入社誓約書についてはこちらでテンプレートを提供しています。ぜひご活用ください。

人材派遣と人材紹介の違いに関するよくある質問

人材派遣と人材紹介の違いに関してよくある質問と回答をまとめました。

Q1.人材派遣と人材紹介の違いについて教えてください

人材派遣と人材紹介の違いとして、次の5点が挙げられます。

- サービス内容

- 契約形態・雇用元

- 選考の可否

- 契約期間

- 料金体系

これらの中でも、人材派遣では人材派遣会社が雇用元であるのに対し、人材紹介ではサービスを利用する企業が雇用元という点は大きな違いです。

Q2.人材派遣を活用するメリットは何ですか?

人材派遣を活用する大きなメリットは、必要なときに必要なスキルを持つ人材を受け入れられることです。その他にも、人材確保の手間を軽減できることや、労務管理の負担を軽減できることなどが挙げられます。

Q3.人材紹介を活用するメリットは何ですか?

採用活動の負担が軽減され、効率化できることです。人材紹介では、求人票作成や応募者対応を人材紹介会社が行うため、自社の採用担当者はより重要な業務に集中できます。

また、直接雇用・長期雇用が可能で、組織に共感し、長く活躍してくれる人材や多様な経験を持つ人材の獲得も期待できます。

さらに、採用コストが明確になることもメリットです。採用決定時に費用が発生するため、費用対効果を把握しやすく、計画的な採用活動が行えます。

Q4.人材派遣の時給はどのくらいが相場ですか?

人材派遣の時給は、人材派遣会社や派遣先の企業、地域・職種などによって異なります。

企業が人材派遣を利用する際の派遣料金には、派遣社員へ支払う賃金以外にもさまざまな費用が含まれます。派遣料金に占めるマージン(派遣料金から派遣社員の賃金を差し引いた部分)率は、人材派遣会社によって異なるものの、厚生労働省によるとおおよそ30%前後となっています。

なお、派遣社員の時給の推移については以下のページをご覧ください。

>>パーソルテンプスタッフがお届けする派遣動向

Q5.人材紹介の手数料(成功報酬型の費用)はどのくらいかかりますか?

人材紹介の紹介手数料は、採用が決定した際に発生します。

- 採用決定前:費用発生なしサービス内容

- 採用決定時:紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出)

理論年収とは、給与12ヶ月分と賞与・手当などを合計した1年間の収入相当の金額を指します。月給制の理論年収は、残業代や諸手当を含めた月給の12ヶ月分に賞与を加えた金額です。年俸制の理論年収は、年俸として提示される金額です。詳細な手数料率は人材紹介会社にお問い合わせください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣と人材紹介の違いを理解して事業拡大につなげよう

人材派遣と人材紹介についてご紹介しました。人材派遣は、派遣社員を必要なときに必要な期間だけ受け入れられるサービスです。一方、人材紹介では、自社の要件にあった求職者を採用するための支援が受けられます。

今回ご紹介した利用シーンやサービス選びのポイントを参考に、ぜひ自社に合ったサービスをご活用ください。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする