HRナレッジライン

カテゴリ一覧

有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いを分かりやすく解説

- 記事をシェアする

有期雇用派遣は、人材派遣会社と期間を定めた雇用契約を結び、派遣先企業では原則3年以内で勤務するはたらき方です。一方、無期雇用派遣は人材派遣会社と期間の定めのない契約を結び、配属の有無にかかわらず給与が発生します。本記事では、有期・無期・正社員それぞれの雇用条件の違い、派遣期間制限の例外、企業が得られる3つのメリットを人事担当者向けにわかりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

有期雇用派遣とは

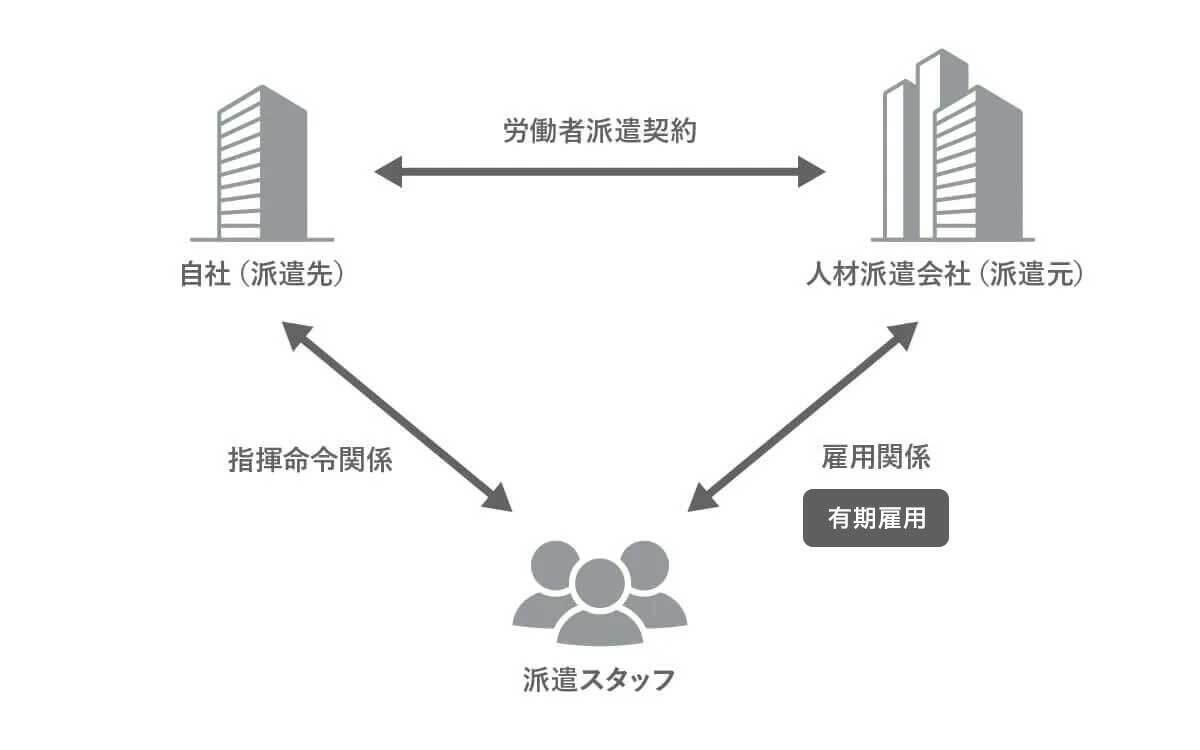

派遣社員は、人材派遣会社と雇用関係を結び、人材派遣会社から紹介された企業で業務を行います。派遣社員の種類は大きく分けて、「有期雇用派遣」と「無期雇用派遣」があり、本記事では「有期雇用派遣」について解説します。

有期雇用派遣は、雇用期間に限りのある雇用形態を指します。一般的な「登録型派遣」はこの有期雇用派遣にあたります。

無期雇用派遣との違い

有期雇用派遣と無期雇用派遣はともに人材派遣会社に雇用されている点は同じですが、雇用期間が有期か無期かの違いがあります。

他にも賃金の発生タイミングが異なります。有期雇用派遣は、派遣先に派遣されている期間、人材派遣会社との雇用関係が発生し賃金が発生します。一方で無期雇用派遣は、人材派遣会社に採用された時点から雇用関係が発生し、派遣先に派遣されているか否かにかかわらず賃金が発生します。

| 有期雇用派遣 | 無期雇用派遣 | 正社員 | |

|---|---|---|---|

| 契約の期間 | 有期契約 | 無期契約 | 無期契約 |

| 雇用主 | 人材派遣会社 | 人材派遣会社 | 自社 |

| 雇用期間 | 派遣先での就業期間 | 無期限 | 無期限 |

| 給与の支払い | 派遣先での就業期間のみ人材派遣会社から支払われる | 派遣先での就業期間にかかわらず人材派遣会社から支払われる | 自社から支払われる |

| 給与や福利厚生など | 人材派遣会社の規則が適用される | 人材派遣会社の規則が適用される | 雇用された企業の規則が適用される |

| はたらき方 | 登録後、派遣期間だけ人材派遣会社の派遣スタッフとして就業する | 採用選考を経て、人材派遣会社の派遣スタッフとして入社する | 採用選考を経て、正社員として入社する |

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣期間制限について

有期雇用派遣については派遣可能期間に制限があります。原則、派遣先企業の同一の組織単位で3年以上はたらくことができません。2015年の労働者派遣法の改正により、どの職種でも例外なく3年までとされました。

2015年の法改正において、業務内容によって期間制限が異なる制度から大きく変化し、派遣社員や人材派遣会社・派遣先企業により分かりやすい派遣期間制限に見直されました。

また、派遣社員が同一の組織単位で3年以上はたらくことを希望する場合、有期雇用から無期雇用の契約に切り替えたり、派遣先企業の企業で直接雇用に転換してはたらくなど、雇用形態を変更する必要があります。これは、不安定な雇用形態にある派遣社員の雇用を安定させることにつなぐための制度です。

派遣期間制限の対象外となるパターン

期間制限がリセットとなる一定の空白期間を「クーリング期間」と呼びます。クーリング期間として必要な日数は、「3ヶ月超」(3ヶ月と1日以上)です。

人材派遣のクーリング期間は、どのような条件でも例外なく適用されるのではなく、そもそも期間制限がないものが存在します。この章では、派遣の期間制限が対象外となる5つのパターンについてご説明します。

60歳以上の派遣社員

1つ目の対象外条件は、年齢です。60歳以上の派遣社員には、3年間という期間制限がありません。60歳以上の派遣スタッフについては、キャリアアップよりも安定して雇用されることが重視されるため、期間制限の対象外となります。

派遣元企業に無期雇用されている派遣社員

2つ目は、派遣社員が無期雇用派遣社員の場合です。派遣元と期間の定めのない労働契約を結んでいる派遣社員には、期間制限は適用されません。

有期プロジェクト業務

3つ目は、終了期間が明確なプロジェクトで人材派遣サービスを活用する場合です。事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務であり、一定の期間内に完了することが予定されているプロジェクトであれば、期間制限の対象外となります。「一定の期間内」とは、特に年数を定めるものではありませんが、終期が明確でなければなりません。

日数限定業務

4つ目は、人材派遣の日数が限定されている業務に従事する場合です。具体的には、派遣先で就業する労働者の月の所定労働日数が半数以下であり、なおかつ10日以下の日数で発生する業務がこの例外対象となります。

産前産後、育児休業・介護休業代替業務

5つ目は、派遣先の企業で産休や育休、介護休業を取得している社員の代わりに、派遣スタッフを受け入れるケースです。こちらの場合、社員の休業が終了するまでの期間、延長が認められます。

なお、休業の前後の引継ぎ期間についても、その期間が必要最小限のものであれば、休業代替業務に含めて差し支えないとされています。

有期雇用派遣をはじめとする人材派遣を活用するメリット

有期雇用派遣をはじめとする人材派遣サービスを活用するメリットは多くありますが、主に3つのメリットが挙げられます。

必要な時期に人材を受け入れられる

繁忙期など一時的に人員が必要な際は、必要な期間で必要な人数の人材を活用することができます。自社で雇用する場合には期間を柔軟に設定することが難しい場合が多く、人材派遣サービスを活用することで最適な人員で業務を行うことができ、より高い効率や生産性が期待できます。

必要な事業部・ポジションに人材を受け入れられる

求めるスキルを持っている人材を活用することが可能なので、増員を必要としている事業部やポジションにあった人材を活用することが可能です。

選考する必要がない

自社で人材を採用しようとすると、募集から選考までの業務も担当者の負担となります。社員研修や人事評価など、社員を雇用するとさまざまな関連業務が発生します。また自社での選考の場合、想定以上に期間を要したり、それに伴い採用費用が掛かることも少なくありません。

急な人材不足や繁忙期の人材派遣のご相談はこちら

有期雇用派遣・無期雇用派遣に関するよくある質問

以下では、人事担当者から寄せられる代表的な質問と回答をまとめました。

Q1.有期雇用派遣でも3年を超えて受け入れることはできますか?

原則として同一組織単位での勤務は3年が上限です。3年を超える場合は、派遣先企業での直接雇用や人材派遣会社との無期雇用契約への転換など、雇用形態の変更が必要になります。

Q2.有期雇用派遣の期間制限は空白期間を置けばリセットできますか?

はい。同じ派遣先で3ヶ月と1日以上あけて再度受け入れすれば、個人単位の期間制限はリセットされます。ただし組織単位(事業所)の受入れ累計は別途管理が必要です。

Q3.有期雇用派遣を受け入れる際に押さえておくべきポイントは?

同一事業所・同一組織単位では最長3年までしか受け入れられないという「3年ルール」を前提に人員計画を立てる必要があります。契約書では業務内容と指揮命令者を明確にし、派遣社員が担当できる範囲外の業務を任せないことが法令遵守のポイントです。

また、契約更新のたびに労働条件の変更がないかを双方で確認し、更新上限を超える前に無期転換や直接雇用への切り替えを検討しておくとトラブルを防ぐことができます。

その他、人材サービスに関するよくあるご質問については、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問はこちら

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

有期雇用派遣を活用するメリットと留意点を理解する

有期雇用派遣を活用することにより、必要な時期やポジションに人材を増員しやすい、選考や研修などにかかる業務時間やコストを削減できるなどのメリットがあります。

一方、留意点もあります。例えば、契約内容や派遣法により依頼できる業務に制限がある、期間が決まっているなどです。ただし、依頼する業務の内容を明確にし、業務のスケジュールを立てることで期間や契約に関する留意点は解消されることも多いでしょう。

メリットも留意点もどちらもあることを理解した上で、有期雇用派遣を活用していきましょう。

人材派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

有期雇用派遣をご検討の方はお気軽にご相談ください

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする