HRナレッジライン

カテゴリ一覧

職業安定法の2025年までの改正や企業が留意すべき点を分かりやすく解説

公開日:2025.07.11

- 記事をシェアする

職業安定法は、主に労働者募集、職業紹介、労働者供給について定められた法律です。

本記事では職業安定法について、職業安定法の概要や定められた背景、2025年までに行われた職業安定法改正の内容、特に気を付けるべき条項や違反時の罰則などをわかりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

職業安定法とは

職業安定法とは求人や職業紹介におけるルールに関する法律の一つです。求人や職業紹介を適正に運営するために必要なルールが定められています。

職業安定法の目的は、それぞれの労働者の能力に合った職業に就く機会を提供することによって、職業の安定を図り、経済および社会を発展させていくことです。また、職業安定法第2条によって、公共の福祉に反しない限り、誰でも自由に職業を選択できると定められています。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

職業安定法が定められた背景

江戸時代から戦前までは労働者供給業者による労働者への不当な支配があり、賃金の搾取や劣悪な労働環境も問題となっていました。そこで、人身売買、強制労働、中間搾取などを防ぐために、原則として労働者供給事業を禁止する職業安定法が1947年11月に制定されました。

職業安定法のルール

職業安定法は求人や職業紹介に関してのルールを定めた法律で、主に以下3つの面から成り立っています。

- 職業紹介

- 労働者募集

- 労働者供給

職業安定法を構成するそれぞれのルールについて、解説します。

職業紹介におけるルール

職業安定法における「職業紹介」とは、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。職業安定法では、職業紹介において、以下のようなさまざまなルールが設けられています。

有料の職業紹介は、厚生労働大臣の許可が必要

民間の職業紹介には無料と有料の2種類の職業紹介があり、有料職業紹介を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。その際に、人材紹介会社は事前に「職業紹介責任者講習会」を受講し、さらに申請書を厚労省に提出することが義務付けられています(職業安定法第30条)

求人の申し込みは原則的にすべて受理しなければならない

有料職業紹介を行う場合、人材紹介会社は、以下の場合を除いて、すべての求人の申し込みを受理することが義務付けられています(職業安定法第5条の6)。

- 法令に違反する求人

- 労働条件(賃金、労働時間など)が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

- 一定の労働関係法令違反の求人者からの求人

- 暴力団員や法人の役員に暴力団員がいる者からの求人

労働者募集におけるルール

労働者を募る際のルールについて、職業安定法第5条の3では以下のように記されています。

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

労働条件の明示範囲は、2018年における職業安定法改正に伴って大きく変更されました。現在も、企業には詳細な労働条件を明示する義務が課せられています。

労働者供給におけるルール

労働者供給とは、契約に基づき支配下にある労働者を別の企業の雇用下におき指揮命令を受けて労働に従事させることを指します。

※引用:厚生労働省|第1労働者供給事業の意義等

労働者供給を行う企業は、業務運営の改善向上を図るため、以下のような措置を講ずる必要があります。

- 供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しなければならない

- 労働組合法により必要とされている労働組合の規約を定め、これを遵守するなど、民主的な方法により運営しなければならない

- 労働者供給事業は無料で行わなければならない

- 供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならない

- 供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者または労働者供給を受ける者が社会保険および労働保険の適用手続を適切に進めるように管理することが必要

- 職業安定機関、特定地方公共団体などと連携しつつ、供給される労働者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備および改善向上に努めることが必要

2025年までの職業安定法改正の主な内容

ここでは、2025年までに実施された職業安定法改正の主な内容をご紹介します。

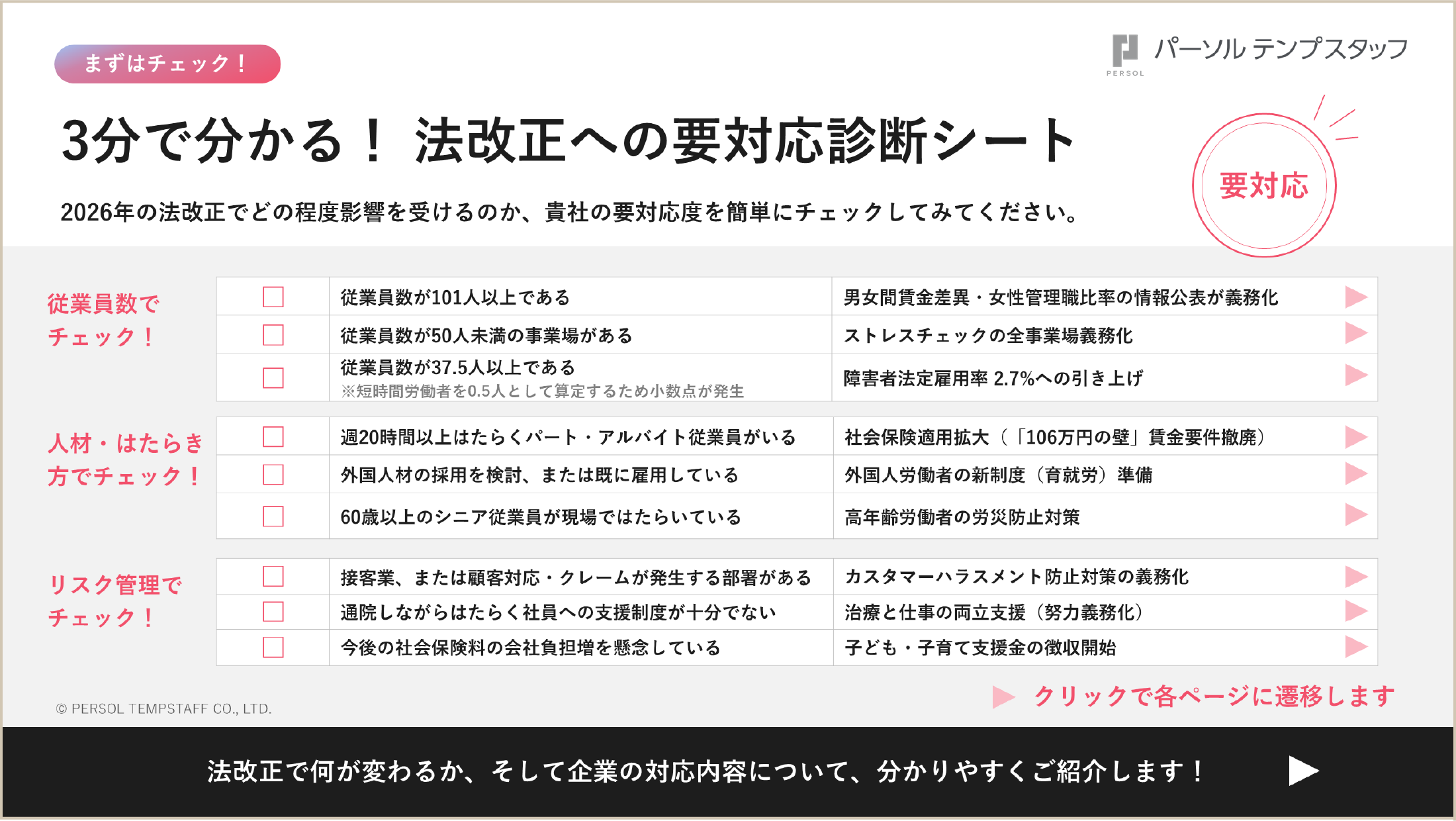

2025年4月の職業安定法に基づく指針の改正について

2025年4月には、職業安定法に基づく指針が改正され、求人サイトなどのメディアを運営する事業者に対する規制が追加されました。

就職お祝い金の禁止

就職お祝い金とは、求人サービスを運営する事業者が、就職や転職が決まった人に対して金品を提供する仕組みです。

この仕組みはお祝い金を目的として就職と離職が繰り返されるケースなどが発生したことで問題視されていました。こうした背景から、2025年4月からは、求人サイトなどを運営する募集情報等提供事業者からの就職お祝い金の提供が禁止されています。

求人サイトを利用する際は、事業者による就職お祝い金の提供が行われていないかを念のため確認しましょう。

2024年4月の職業安定法改正について

2024年には、テレワークなど多様化するはたらき方への対応や、求人表に記載された内容と実態の不一致を防ぐために、以下のような改正が行われました。

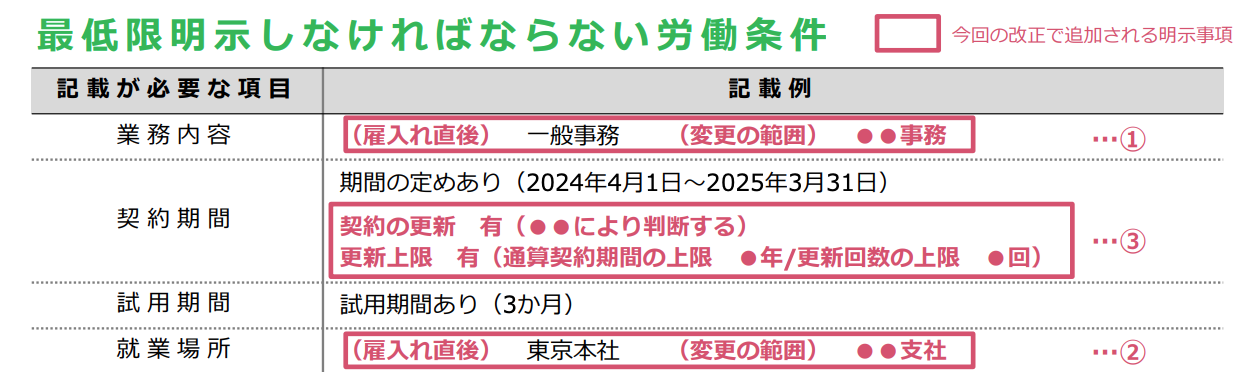

最低限明示しなければならない労働条件の追加

2024年4月の法改正から、求人募集時に明示すべき労働条件として以下の3つが追加されています。

- 従事すべき業務の変更の範囲

- 就業の場所の変更の範囲

- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

たとえば、以下のような記載が必要です。

※引用:厚生労働省|2024(令和6)4月1日施行改正職業安定法施行規則

また、これらの条件について掲載時点などを明示し、最新の内容に保つ必要があります。

2022年10月の職業安定法改正について

2022年10月には、インターネット上の求人情報を集めて提供するポータルサイトのような、あたらしい形の職業紹介事業者が登場してきたことに伴う法改正が行われました。

求職者が安心してサービスを利用できるようにすることと、企業と求職者とのマッチング機能の質を向上させることが、2022年の法改正の目的です。主な改正内容は以下の通りです。

募集情報等提供事業の定義の拡大

募集情報等提供事業者とは、求人・求職の情報を提供する事業者のことです。それまでは、企業からの依頼で求人情報を提供するサービス(求人誌など)や、求職者からの依頼で情報提供(人材データベースなど)を行うサービスを指していました。

2022年の改正によりあらたに、依頼がなくとも求人・求職の情報提供が行われるクローリング型の求人メディアや人材データベースなども募集情報等提供事業者に含まれることになりました。

求人情報の的確な表示が義務化

求人企業や募集情報等提供事業者、職業紹介事業者に対して、求人に関する以下の情報(募集情報)についての的確な表示が義務付けられました。

- 求人情報

- 求職者情報

- 求人を行う企業に関する情報

- 自社に関する情報

- 事業の実績に関する情報

厚生労働省による「募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」にて、的確な表示を求める対象を、「新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、 ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、 放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等」と発表しています。

また、求人企業や募集情報等提供事業者、職業紹介事業者は、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。

例えば、固定残業代を採用する場合の表示にも注意が必要です。基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。

【記入例】

×【月給】32万円

○【基本給】25万円 【固定残業代】7万円

※時間外労働の有無にかかわらず、15時間分支給。15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。

さらに、モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはなりません。

【記入例】

×【給与】400万円~ 【モデル給与】1,000万円~

(社内で特に給与が高い労働者の給与をすべての労働者の給与であるかのように例示)

○【給与】400万円~600万円

○【給与】400万円~600万円 【モデル給与】555万円

(同職種社員の給与の平均を例示)

加えて、以下の措置を行うなど求人情報を正確・最新の内容に保つ必要があります。

- 募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する

- 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する

- いつの時点の求人情報かを明らかにする

- 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、 速やかに対応する

個人情報の取り扱いに関するルールの整備

2022年の改正前から、求人企業や職業紹介事業者を対象に個人情報に関する取り決めはすでに定められていました。そして法改正に伴い、募集情報等提供事業者も主に以下の4つの規制を受けることとなりました。

- 業務の目的達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管する必要がある

- 求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を具体的に明らかにしなくてはならない

- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない

- 個人情報をみだりに第三者に提供してはならない

求職者の個人情報を収集する際には、収集・使用・保管する業務の目的をより具体的に明らかにするよう求められています。

特定募集情報等提供事業者の届出制を創設

特定募集情報等提供事業者(労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)は、厚生労働省に届出を提出する必要があります(職業安定法43条の2第1項)。

届出が必要な例は、以下の通りです。

- 会員登録を求めている場合

- メールアドレスを集めて配信している場合

- 閲覧履歴に基づく情報提供をしている場合

一方、以下は届出が不要です。

- 紙媒体でのみ情報提供している場合

職業安定法で特に気を付けるべき条項

職業安定法では、職業紹介に関してさまざまなルールが定められています。そのなかでも特に、以下の3つが気を付けるべき条項です。

- 労働条件の明記

- 手数料の禁止

- 個人情報の取り扱い

労働条件の明記

企業は労働者を募集する際、書面にて以下を最低限明示する必要があります。求職者が希望すれば、メールによる明示でも構いません。通知のタイミングは、初回の面接など「求職者と最初に接触する時点まで」と定められています。人材紹介会社を通さない場合でも明示は必要です。

- 業務内容

- 賃金

- 契約期間

- 試用期間

- 就業場所

- 就業時間

- 休憩時間

- 休日

- 時間外労働時間

- 健康保険、厚生年金、労災保険及び雇用保険の適用の有無

- 募集者の氏名または名称

- 受動喫煙防止措置の状況

なお、労働条件に変更があった場合は速やかに明示しなくてはなりません。

手数料の禁止

有料の人材紹介会社は、職業紹介に際して、以下の場合を除いて実費その他の手数料又は報酬を受けてはなりません。

- 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類および額の手数料を徴収する場合

- あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表)に基づき手数料を徴収する場合

また、有料の人材紹介会社は、求職者から手数料を徴収することを原則的に禁止されています(職業安定法第32条の3)。

個人情報の取り扱い

人材紹介会社は、求職者の個人情報について適正な管理が求められます。業務の目的達成に必要な範囲内で、個人情報を収集・保管・使用しなくてはなりません。下記のような個人情報の収集は原則として認められていません(職業安定法第5条の5)。

- 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(家族の職業、収入、本人の資産等の情報、容姿やスリーサイズなど)

- 思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書など)

- 労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、社会運動に関する情報など)

職業安定法の罰則について

職業安定法の改正に伴い、法律に違反した場合の罰則の範囲は拡大しています。どのような罰則となるか、一覧でご紹介します。

| 罰則内容 | 罰則事項 |

|---|---|

| 1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金 |

|

| 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

|

| 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

| 30万円以下の罰金 |

|

職業安定法についてのよくある質問

ここでは、職業安定法についてよくある質問とその回答をご紹介します。

Q.1求人募集時にモデル収入例などは記載できる?

求人募集の広告などでは、予定される賃金の金額とともにモデル収入例の併記や、〇万円~〇万円といった幅を持たせた表示ができます。

ただし、モデル収入例が必ず支払われる基本給かのように表示することなどは誤解の原因となるため、職業安定法に抵触するリスクがあります。

Q2.職業安定法に違反した場合、ただちに処分の対象となる?

職業安定法への違反が認められた際は、まず是正指導が行われ、従わなかった場合に改善命令や事業停止命令などの行政処分が行われることが一般的です。

Q3.紙媒体の求人誌などで、掲載中止を行う際の対応は?

紙媒体の求人誌などについては、求人募集の中止や内容の変更があった場合の訂正が難しいため、発行後の回収や再配布などの対応は不要です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

職業安定法について理解し求人を適切に行おう

労働者募集や職業紹介についてのルールを定める職業安定法は、労働者を必要とする企業にとって非常にかかわりの深い法律です。

また、職業安定法は労働者保護の観点から定期的に改正が行われ、労働者募集に関する規制などが強化されています。

労働者の募集を行う際は、職業安定法の内容をよく理解し、ルールを遵守して採用活動を行いましょう。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする