HRナレッジライン

カテゴリ一覧

日雇派遣は原則禁止?単発バイトとの違いや例外となる条件、メリットや留意点を徹底解説

- 記事をシェアする

2012年10月1日に施行された法改正により、日雇派遣は原則禁止されています。

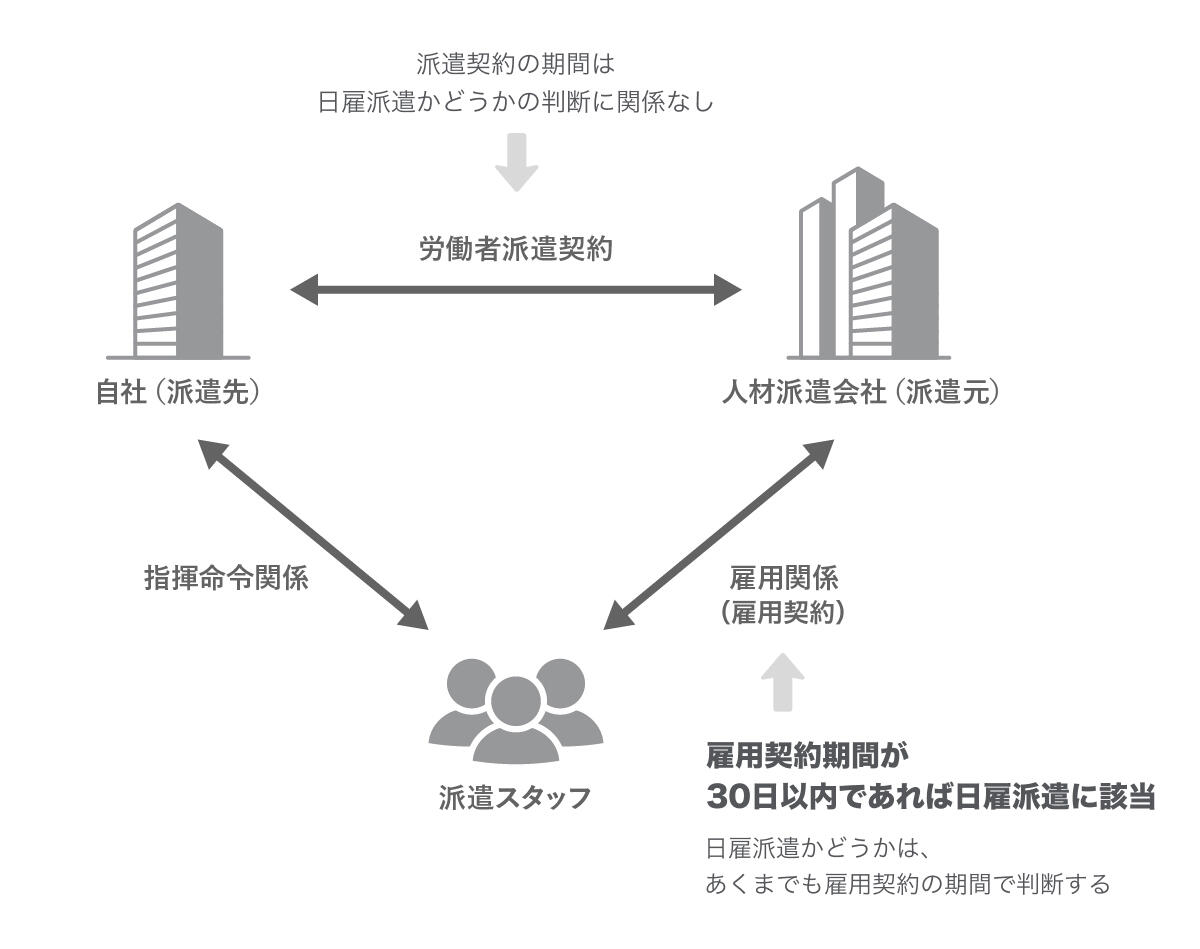

日雇派遣とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用する派遣スタッフを派遣することを指しますが、例外条件に該当する場合は日雇派遣が認められます。

本記事では、日雇派遣の原則禁止の詳細や、例外になる業務・人、日雇派遣を活用する場合のメリットや留意点などを詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

日雇派遣とは

日雇派遣とは、人材派遣会社が「日々または30日以内の期間を定めて雇用する派遣スタッフを派遣すること」をいいます。特定の日だけ仕事をするという特徴から、「スポット」と呼ばれることもあります。単発的な人手不足を解消できる企業側と、好きなタイミングではたらくことができる派遣スタッフ側の両者に需要があります。

人材派遣会社に登録をして、就業先の事業所ではたらく方法を広く登録型派遣と呼びます。日雇派遣は登録型派遣の一種ですが、一般的な登録型派遣とは契約期間や労働時間に違いがあります。31日未満の派遣期間かつ、週に20時間未満の労働時間の仕事の場合は、その仕事は日雇派遣に分類されます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

単発バイトとの違い

よく混同されがちな日雇派遣と単発バイトですが、それぞれの契約形態や雇用主との関係に大きな違いがあります。

単発バイトとは、企業や店舗などの雇用主が直接労働契約を結ぶ形態を指します。一方で日雇派遣の場合は、派遣会社が雇用主となり、派遣先企業で業務を行う点が大きく異なります。就業条件や社会保険の加入状況も変わるため、本人の希望や状況に合った選択が必要です。

日雇派遣は派遣会社が間に入ることで、求職者が短期求人を効率的に探せる利点があると考えられていました。しかし、単発バイトよりも雇用の安定性や契約上の継続性が不透明になりやすい面もあり、社会的に問題視されたのが法規制へとつながった背景です。

社会保険や労働者保護の観点からは、単発バイトでも一定要件を満たせば保険の加入が求められるケースがあります。一方、日雇派遣の場合は31日未満の短期間であるため加入要件に該当しにくいケースが出やすく、労働者保護という観点で注意が必要とされてきました。

日雇派遣は原則禁止されている背景

なぜ日雇派遣が原則禁止されたのか、その背景と社会的な要因を解説します。

日雇派遣が禁止された大きな要因の一つは、労働者の待遇が不安定になりやすいことです。短期契約の反復では十分な教育機会や社会保険の整備が追いつかず、セーフティネットが機能しにくいとの指摘がありました。これが長期的に見て非正規雇用の拡大を助長し、労働市場全体のバランスを崩す可能性が懸念されたのです。そこで、派遣スタッフの雇用を安定させることを目的に法律が改正されました。

厚生労働省の「派遣労働者・労働者の皆様」によると、日雇派遣は、人材派遣会社・派遣先企業それぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は2012年10月1日の法改正により原則禁止になりました。

現在では、以前のように数日間だけに限定してスタッフを派遣することが禁止されています。31日を超える雇用期間があり、かつ1週間の労働時間の合計が20時間を超えるときに派遣による就業が可能です。

特定の時期や、特定の時間帯での派遣は可能なのかに関しては、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

>>【よくあるご質問】月末月初や週3~4日の派遣を依頼することはできますか?

日雇派遣の原則禁止が例外となる条件

日雇派遣は原則禁止されていますが、特定の場合には例外として認められています。具体的な条件を見ていきましょう。

- 政令で定める業務について派遣する場合

- 特定の条件に該当する人を派遣する場合

これらの内容について詳しく解説していきます。

政令で定める業務について派遣する場合

法律では、専門性が高く常に需要があるとされている業務については、例外的に日雇派遣が認められています。

具体的な業務は下記となります(労働者派遣法施行令第4条)。

| 号数 | 業務名 | 業務概要 |

|---|---|---|

| 1号 | 情報処理システム開発 | 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、もしくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む)、またはプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ)の設計、作成もしくは保守の義務。 |

| 2号 | 機械設計 | 機械、装置もしくは器具(これらの部品を含む。以下、この号および第18号において「機械等」という)、または機械等により構成される設備の設計または製図(現図製作を含む)の業務。 |

| 3号 | 機器操作 | 電子計算機、タイプライター、またはこれらに準ずる事務用機器(第17号において「事務用機器」という)の操作の業務。 |

| 4号 | 通訳、翻訳、速記 | 通訳、翻訳、または速記の業務。 |

| 5号 | 秘書 | 法人の代表者、その他の事業運営上の重要な決定を行い、またはその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務。 |

| 6号 | ファイリング | 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理<保管を含む>をいう。以下、この号において同じ)にかかわる分類の作成、またはファイリング(高度の専門的な知識、技術、または経験を必要とするものに限る) の業務。 |

| 7号 | 調査 | 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査、または当該調査の結果の整理、もしくは分析の業務。 |

| 8号 | 財務 | 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成、その他財務の処理の業務。 |

| 9号 | 貿易 | 外国貿易、その他の対外取引に関する文書、または商品の売買、その他の国内取引にかかる契約書、貨物 引換証、船荷証券、もしくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの、および通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く)の業務。 |

| 10号 | デモンストレーション | 電子計算機、自動車、その他、その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識、技術、または経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介、および説明の業務。 |

| 11号 | 添乗 | 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る)、もしくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下、この号において「旅程管理業務等」という)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶、または航空機内において行う案内の業務を除く)、または車両の停車場、もしくは船舶、もしくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降、もしくは待ち合いの用に供する建築物内において行う、旅行者に対する送迎サービスの提供の業務。 |

| 12号 | 受付・案内 | 建築物、または博覧会場における来訪者の受付、または案内の業務。 |

| 13号 | 研究開発 | 科学に関する研究、または科学に関する知識、もしくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品、もしくは科学に関する知識、もしくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号および第2号に掲げる業務を除く)。 |

| 14号 | 事業の実施体制の企画、立案 | 企業等がその事業を実施するために必要な体制、またはその運営方法の整備に関する調査、企画、または立案の業務(労働条件、その他の労働に関する事項の設定、または変更を目的として行う業務を除く)。 |

| 15号 | 書籍等の制作・編集 | 書籍、雑誌、その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務。 |

| 16号 | 広告デザイン | 商品、もしくはその包装のデザイン、商品の陳列、または商品、もしくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計、または表現の業務(建築物内における照明器具、家具等のデザイン、または配置に関する相談、または考案、もしくは表現の業務<法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く>を除く)。 |

| 17号 | OAインストラクション | 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法、または、プログラムの使用方法を習得させるための教授、または指導の業務。 |

| 18号 | セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 | 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む)を行う機械等もしくは機械等により構成される設備もしくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律<平成 12 年法律第 101 号>第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう)にかかる当該顧客に対して行う説明もしくは相談、または売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売にかかるものを含む。以下この号において同じ)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込みもしくは締結の勧誘の業務。 |

特定の条件に該当する人を派遣する場合

前述した業務以外でも、下記の条件に当てはまる人材の場合、日雇派遣が認められます。

60歳以上

満60歳以上が対象のため、60歳になる数え年ではなく、60歳の誕生日を迎えている必要があります。

雇用保険適用外の学生

雇用保険の適用を受けない学生も日雇派遣が可能です。学生の本業は学問であり、基本的に生活のために仕事をするわけではないためです。

雇用保険が適用されない学生とは、昼間学生のことです。日中は学業に努めていて、夜や休日といった空いた時間に仕事をするような学生です。

一方、雇用保険の適用を受けられる学生は、日雇派遣が禁止されているので注意が必要です。例えば、夜間に学業に努める夜間学部生は、仕事は生活基盤を支えるものとして扱われるため、日雇派遣の禁止が適用されます。

また昼間学生でも、すでに卒業後の就職先が決まっていて学生のうちから就職先の企業ではたらく際には、雇用保険に加入しなければなりません。

他にも、休学中の場合や31日以上のインターンシップを行う場合も雇用保険の加入対象です。このような場合も、日雇派遣は禁止となるため注意が必要です。

副業としてはたらく人

生業収入が500万円以上あり、安定した雇用で一定の収入を得ている人が副業ではたらく場合に当てはまります。生業収入とは、複数の収入源の中で一番多くお金を得ている収入源のことです。

主たる生計者でない

主たる生計者とは、世帯の年収合計のうち50%以上の年収を占めている人のことをいいますが、これに該当しない人が対象者です。ただし、世帯単位で収入が安定している必要があるので、家族の合計の年収が500万円以上である必要があります。

例えば、世帯年収が500万円以上の家庭で、夫が主たる生計者の場合は、妻や子などが日雇い派遣による仕事ができます。

日雇派遣を活用する2つのメリット

日雇派遣を活用するメリットとして、以下の2つがあります。

- 必要な時に、必要な人材を活用できる

- 教育に割く時間をおさえられる

それぞれについて解説します。

必要な時に、必要な人材を活用できる

企業は日雇派遣を活用することで、必要なポジションに必要な人材をピンポイントで活用することが可能となります。繁忙期など特定の期間に活用すると、社員の業務負担を軽減できるでしょう。

教育に割く時間をおさえられる

例外的に日雇派遣が許可されている業務は、即戦力としての能力が発揮しやすい業務が多いともいえます。

つまり、企業のニーズに合わせて即戦力となる人材が派遣されれば、教育の工数を大きく減らすことができます。ただし、日雇派遣で即戦力の人材を確保した場合でも、それぞれの派遣スタッフのスキルに合わせた多少の教育は必要です。

日雇派遣を活用する際の留意点

日雇派遣を活用する際の留意点として、主に以下の2つがあります。

- 期間延長の要望に応えられない可能性がある

- 事前準備が必要

それぞれについて解説します。

期間延長の要望に応えられない可能性がある

日雇派遣の期間内に業務が完結すると予定していたものの、業務が完結しなかった場合、派遣先が期間延長を申し出たとしても、派遣スタッフなどの意向で期間延長の要望に応えることができない可能性があります。

事前準備が必要

派遣スタッフが安心して業務を始めるためには、受け入れる側である派遣先企業が事前に準備(派遣スタッフに任せる業務内容の整理、社内手続き、社内への周知など)をしておくことが大事です。

初日に受け入れ準備が整っていないと、派遣スタッフは不安を感じ、パフォーマンスに影響を及ぼしかねません。事前準備をしておけば、派遣スタッフは力を発揮しやすくなります。特に、日雇派遣はその日にできるだけ早く業務につくことが求められるため、より入念な事前準備が必要だといえます。

日雇派遣に関するよくある質問

こちらでは、日雇派遣に関するよくある質問を2つご紹介します。

Q1.31日以上の労働契約を締結し、労働者が30日以内で離職した場合は日雇派遣の原則禁止に該当しますか?

基本的には、契約上31日以上の期間を設定している場合は日雇派遣としては扱われません。離職までの日数が結果的に30日以内であっても、当初の契約が31日以上なら原則禁止の対象とはなりません。

ただし、実態として31日以上の契約が形だけで、実際には短期契約と変わらない運用を行っていると判断されると問題が生じる可能性があります。契約書に記載された内容と実際の就業状況が整合しているかどうかもチェックポイントです。

労働者の自己都合で早期離職した場合など、事情が明確な場合においては法律上の問題になることは少ないでしょう。しかし、トラブルを避けるためにも契約時に労働条件を十分に説明しておくことが重要です。

Q2.1ヶ月以上の労働契約終了後に引継ぎのために30日以内の労働契約をあらたに締結することはできますか?

雇用期間が30日以内であると、日雇派遣の原則禁止に抵触してしまうため、あらたに契約はできなくなってしまいます。引継ぎや残務処理であっても31日以上の雇用期間が必要です。最初から引継ぎ期間も考慮した上で契約を設定するなど、計画的なアプローチを心がけましょう。

その他、人材サービスに関するよくあるご質問に関しては、こちらをご確認ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

臨機応変に日雇派遣を活用する

本記事では、日雇派遣の詳細について解説しました。

日雇派遣は原則禁止とされながらも、ビジネスの実情では短期でどうしても人材が必要になる時期があります。そのような場合に、合法的に日雇派遣を活用する選択肢を知っておくことは企業にとって大切です。

例えば、イベントや季節的に需要が急増する業界では、毎年同じタイミングで人材不足が発生しがちです。あらかじめ日雇派遣が認められる条件や業務内容を準備しておくことで、必要な時に速やかに人材を確保できるようになります。

ただし、繰り返しになりますが、原則として31日未満の派遣は制限が多く、条件を満たさないまま活用するのは避ける必要があります。自社の人材ニーズを整理し、最適な雇用形態を見極めていきましょう。

適切に活用できる日雇派遣を見つけるには、信頼できる人材派遣会社への相談が近道です。企業が必要とするスキルや期間、労働制度上の制限などを総合的に考慮して、最適なプランを提案してもらうことができます。

法令改正への対応やトラブル事例の知識など、専門家の知見を取り入れることで余分なリスクを回避できます。人材についてお困りの際は、まずは専門家と連携しながら慎重に方針を決定することをおすすめします。

- 記事をシェアする