HRナレッジライン

カテゴリ一覧

労働基準法とは?概要やルールを分かりやすくご紹介

- 記事をシェアする

労働基準法は、企業が労働者に提供する労働条件の最低限の基準を定めた法律です。労働契約や賃金、労働時間や休日・休憩・有給休暇など、労働者を守るためのさまざまな基準が設けられており、違反した企業には罰則が科されることもあります。

本記事では、労働基準法の概要やこれまでの改正内容、違反の例や罰則などについて詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

労働基準法とは

労働基準法は労働条件に関して企業が守るべきルールを定めた法律です。労働基準法が定める内容は広範囲にわたり、主なものとして以下のような項目が挙げられます。

- 賃金

- 労働時間

- 休憩

- 休日

- 休暇

- 年次有給休暇(有給休暇)

- 解雇

- 退職

- 時間外労働

- 休日労働

- 割増賃金

- 労災

- 管理監督者の範囲や責任

- 記録の保存 など

賃金や労働時間などの条件が、労働基準法で定められた基準を満たしていない場合、罰則が科せられることもあります。

労働基準法の目的

労働基準法は、従業員を保護することを目的として制定されました。民法では、基本的に公序良俗に反していなければ、双方の合意による内容での契約が認められています。つまり、労働条件に関しては企業と従業員の間で決めることができ、両者は対等な立場にあります。

しかし、実質的には雇用される従業員の方が立場上弱くなってしまう場合もあります。企業から不合理な労働条件を負わされることなく、人としての生活を営めるよう、従業員を保護する目的で労働基準法が定められました。

労働基準法の対象者

厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、以下のように示されています。

「労働基準法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます」

正社員、パートやアルバイト、外国人従業員なども労働基準法の対象者です。ただし、以下のように労働基準法が適用されないケースもあります。

- 船員

- 同居する親族のみで経営している企業

- 家事使用人

- 一般職、特別職(裁判所職員・国会議員・防衛省の職員)の国家公務員

- 一般職の地方公務員

労働基準法が適用されないケースについて、詳しく知りたい方は、厚生労働省の「確かめよう労働条件」をご覧ください。

労働契約法との違いについて

労働契約法は、労働契約はいつ成立するか、労働契約はどのような場合に変更されるかなどのルールを定めた法律です。企業と従業員の関係の安定を図ることを目的として、労働契約の締結・変更・継続・終了などに関して定められています。

一方、労働基準法は企業が従業員との間で定められている内容で、最低限満たすべき労働条件です。労働とは人間が生きていくために必要不可欠なものであるため、労働基準法は基本理念として従業員の生存権の保障を掲げています。具体的には、賃金や労働時間、時間外・休日労働および年次有給休暇、労働契約などの項目について、労働条件としての最低基準を定めています。

労働基準法の強行法規性

強行法規とは、法律に定められた基準を満たしていない契約などが無効となる規定のことです。労働基準法は、第十三条で以下の内容が定められているため、強行法規として扱われます。

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

※引用:e-GOV法令検索|労働基準法

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働基準法の基本7原則について

労働基準法では、第1章「総則」の中で基本7原則と呼ばれる原則が定められています。まずはこの原則を理解しておきましょう。

【労働基準法の基本7原則】

| 第1条 労働条件の原則 |

|

|---|---|

| 第2条 労働条件の決定 |

|

| 第3条 均等待遇 | 使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。 |

| 第4条 男女同一賃金の原則 | 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |

| 第5条 強制労働の禁止 | 企業は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |

| 第6条 中間搾取の排除 | 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |

| 第7条 公民権行使の保障 | 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使または公の職務の執行を妨げない限り、請求された時刻を変更することができる。 |

労働基準法の主なポイント

労働条件に関する最低条件を定めた法律である労働基準法には、さまざまなポイントがあります。その中でも、会社を運営していく上で最初に確認すべき重要なポイントについてご紹介します。これらは従業員と企業の関係において、公平で安全な労働環境を確保し、労働基準法に違反しないために重要な要素です。それぞれのポイントがなぜ重要なのか解説します。

- 賃金支払い

- 労働時間

- 時間外・休日労働

- 割増賃金

- 休憩

- 休日

- 年次有給休暇

- 解雇

- 就業規則の作成

- 周知義務

- 労働者名簿の作成

- 賃金台帳の作成

賃金支払い

厚生労働省の「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて」では、以下のように示されています。

「賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)」

賃金支払いは現金手渡しの通貨払いが原則ですが、労使協約や本人の同意があるときは預貯金口座や証券総合口座への振込みなどの現金以外での支払いが認められます。

労働時間

労働基準法第32条にて、労働時間は休憩時間を除いて原則として1日8時間、週40時間までと決められています。例えば、1日の労働時間が休憩時間を除いて8時間に設定されている企業の場合、1週間の労働日数は5日が上限となります。

ただし、常時はたらいている従業員が10人未満で、以下のいずれかの業種にあてはまる特例措置対象事業場の場合、法定労働時間は1日8時間、週44時間となります。

- 小売業や理美容業、卸売業、倉庫業などの商業

- 映画、演劇などの興業

- 病院や診療所、社会福祉施設、浴場業などの保健衛生業

- 飲食店や宿泊施設、ゴルフ場、遊園地などの接客娯楽業

また、多様化するはたらき方に対応するために、変形労働時間制やみなし労働時間制、フレックスタイム制などの特殊な労働時間制も認められています。

変形労働時間制は、月単位や年単位で労働時間を調整できる制度です。業務の繁閑がある事業で変形労働時間制を導入すると、繁忙期と閑散期の労働時間を平均して扱えるため、繁忙期の残業代を抑えやすくなります。

みなし労働時間制は、実際の労働時間の代わりに、事前に決めた労働時間を働いたとみなす制度です。外回りの営業など労働時間の管理が難しい職種や、高度な専門性が求められる職種でみなし労働時間制の適用が認められています。

フレックスタイム制は、週の労働時間を原則40時間以内に定め、始業時刻と終業時刻を従業員自身が決められる制度です。企業と従業員の代表が労使協定を結ぶことで導入できます。

時間外・休日労働

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えた時間外労働や休日労働が原則禁止されています。労働者が時間外労働をするには、企業が従業員の代表と時間外や休日労働を行うことについて労使協定を締結し、時間外・休日労働に関する協定届を労働基準監督署に届け出ることが必要です。このときに締結する協定は労働基準法36条に定められているため、36(サブロク)協定とも呼ばれます。

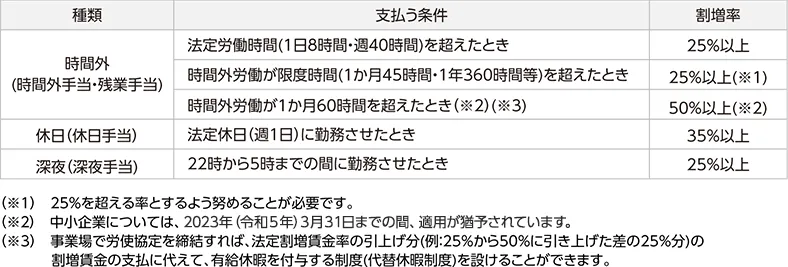

割増賃金

労働基準法第37条にて、企業は従業員に時間外労働・深夜労働・休日労働をさせた場合、割増賃金を支払わなければならないと定められています。時間外労働と、22時から翌朝5時までの深夜労働には25%以上、休日労働には35%以上の割増率が適用されます。

※引用:厚生労働省|確かめよう労働条件

休憩

労働基準法第34条により、企業が従業員に設ける休憩時間は以下のように決められています。

- 1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分以上

- 1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上

休憩時間とは、労働から解放され自由に利用できる時間のことです。そのため、電話番をしなければならない時間などは休憩時間とはみなされません。また、休憩時間は一斉に与えなければならないという原則が定められています。

休日

労働基準法第35条により、企業は労働者に休日を少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上確保しなければなりません。

年次有給休暇

労働基準法第39条により、6ヶ月以上勤務し、出勤日が全労働日の8割以上に達した労働者に対し、企業は10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。取得できる日数は下記の表の通りです。

【年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)】

| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

その年のうちに取得出来なかった年次有給休暇は、次の1年間に繰り越せます。しかし、次の1年間度中に取得しなかった年次有給休暇は、2年の時効により権利が自動消滅してしまいます。

また、パートやアルバイトなど勤務日数が少ない従業員に付与する年次有給休暇は、雇用継続期間と週の所定労働日数をもとに算出されます。

【年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)】

| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 | ||

| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

※引用:厚生労働省|やさしい労務管理の手引き

解雇

解雇を行う場合、企業は少なくとも30日前に従業員に解雇の予告をする必要があります。もし予告を行わなかった場合、給与30日分に相当する解雇予告手当を支払わなければなりません。

また、以下の場合については労働基準法により解雇が禁止されています。

- 業務上の災害のため療養している期間と、その後の30日間の解雇

- 産前産後の休業をしている期間と、その後の30日間の解雇

- 従業員の性別を理由とする解雇

- 女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇

さらに、従業員が解雇の理由について証明書を請求した場合、企業は従業員に対して証明書をすぐに交付することが求められます。

就業規則の作成

労働基準法第89条の定めにより、常時10人以上の従業員がはたらく企業では、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が必要です。また、従業員が10人未満の企業でも、就業規則を作成することが推奨されます。

就業規則の作成や変更を行う際は、労働組合または従業員の過半数代表者に意見を聞く必要があります。

周知義務

労働基準法第106条では、就業規則などの内容を社内に周知することが義務付けられています。

周知方法は、各作業場の見やすい場所への掲示や書面での交付などです。また、電子データなどの形式で保存された内容を常時確認できるような機器を設置することも、周知方法として認められています。

労働者名簿の作成

労働基準法第107条により、従業員の情報をまとめた名簿の作成が必要です。労働者名簿には、氏名や生年月日・住所・雇い入れ年月日など労働基準法で定められた項目を記載する必要があります。

記載されていない項目がある場合は労働者名簿として認められないため、適切な形式で作成・保存することが重要です。

賃金台帳の作成

賃金台帳とは、従業員の氏名や性別、基本給・手当など賃金に関する情報を記載した資料です。

労働基準法第108条では、賃金台帳の作成や賃金の支払い履歴の滞りない記入、最後に記入した日から3年間保存する義務などが定められています。

2019年の労働基準法の改正について

労働基準法は1947年の制定以来、時代や労働環境に合わせて適宜改正されてきました。特に、2019年には働き方改革関連法の施行によって大幅な改正が行われています。

それまで、企業が法規定を詳細に理解していなかった場合でも経営に大きな影響はありませんでした。しかし、2019年の法改正をきっかけに適切な対処を取らなければ処罰の対象となるリスクが出てきました。時間外労働や年次有給休暇の取得について、法を守らなければ罰則を受けることがあります。

ここでは、労働基準法改正のポイントと合わせて企業に求められる対応と事例について解説していきます。

時間外労働の上限

時間外労働の上限とは、月45時間、年間360時間を超えた時間外労働を禁止した規定です。また、特別な事情がある場合でも、時間外労働は年間720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内を超えることはできません。上限規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

年次有給休暇の取得推進

厚生労働省は、年次有給休暇について以下のように定めています。

「年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です」

年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、最低でも年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。これを守らず、従業員に年次有給休暇を取得させなかった場合は30万円以下の罰金が企業に科せられます。

労働時間状況の把握義務化

従業員の長時間労働を防ぎ、給与を正しく計算することなどを目的とし、従業員の労働時間を把握することが企業に義務付けられました。タイムカードやパソコンのアクセスログなどの記録に基づき、すべての従業員の労働時間を把握することが求められます。

勤務間インターバル制度の促進

勤務間インターバル制度の導入が、企業にとって努力義務となりました。これは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度です。従業員の生活時間や睡眠時間を確保する効果を目的としています。

フレックスタイム活用の促進

フレックスタイム制において、従業員が労働時間を調整できる期間を清算期間といい、清算期間の上限は1ヶ月から3ヶ月に延長されました。

例えば、12月に従業員が規定の労働時間より20時間多くはたらいたとします。しかし、フレックスタイム制の清算期間である3ヶ月で20時間の超過労働分を調整すればよくなったため、2月の閑散期に規定時間より20時間少なくはたらくことが可能になりました。フレックスタイムを活用することによって月をまたいで労働時間の調整ができ、柔軟なはたらき方ができるようになっています。

高度プロフェッショナル制度の追加

高度プロフェッショナル制度とは、一定の要件を満たし、高度で専門的な知識や技術を有した従業員を対象に、労働時間・休憩・割増賃金などの規定を撤廃する制度です。

具体的な対象業務は、以下の通りです。

- 金融商品の開発業務

- 金融商品のディーリング業務

- アナリストの業務

- コンサルタントの業務

- 研究開発業務

さらに、職務の範囲が明確で、1年あたりの賃金が少なくとも1,075万円以上である従業員が対象となります。対象になる従業員には、時間外労働規定を適用しない代わりに、年間104日以上の休日の確保・健康診断・医師による面談指導などの健康確保措置をとる必要があります。

2023年以降の労働基準法の改正について

ここでは、2023年以降に実施された労働基準法の改正について解説します。

デジタルマネーによる賃金の支払い

これまで、一般的に賃金の支払いは現金の手渡し、または金融機関の口座への振り込みで行われていました。労働基準法の改正により、2023年4月1日からデジタルマネーによる賃金の支払いも認められています。

時間外労働の割増賃金率増加

2023年4月1日施行の労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、会社の業種・規模・従業員数などを問わず一律50%となりました。2010年4月1日の法改正の時点で、大企業での月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%でした。一方、中小企業においてはその適用が猶予されており、2023年3月31日までは25%だったものの、同年4月1日以降は50%に引き上げられ、割増賃金率が統一されています。

建設業上限規制の猶予期間終了

建設業では時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月1日からは他の業種と同様に上限規制の一般則が適用されます。ただし、災害の復旧・復興の事業については、月100時間未満、2~6ヶ月平均で80時間以内の上限は適用されません。

明示事項の追加

2024年4月1日以降、労働契約について明示が必要な事項が追加されています。従来の事項に加えて、就業場所と業務内容について将来的に変更され得る範囲を全労働者に対して明示する必要があります。

また、有期契約労働者に対しては、更新上限の有無と内容の明示が必要です。さらに、無期転換の申込機会や、無期転換後の労働条件も明示すべき事項に追加されました。

労働基準法の違反になるケースや罰則について

労働基準法第1条には「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定されています。

労働条件としては最低限度の労働基準法を遵守しなければなりません。前述の「労働基準法の主なポイント」を守らない企業は定める基準を下回ることとなり、労働基準法に違反していることになります。

違反になるケースの事例

以下では、労働基準法に違反する具体的な例をいくつかご紹介します。これらの例を通じて、適切な労働条件の重要性と法令遵守の必要性について考えてみましょう。

| 1. 労働時間の違反 |

|

|---|---|

| 2. 有給休暇の取得妨害 | 従業員に有給休暇を取得させない、または取得を妨げる場合 |

| 3. 女性差別と男女同一賃金の違反 | 女性に対して男性より低い賃金を支給する場合 |

| 4. 解雇規制の違反 | 正当な理由なく従業員を解雇する場合 |

| 5. 労働条件の不適切な変更 | 契約に違反して、労働条件を勝手に変更する場合 |

| 6. 偽装請負 | 実質的には従業員としての地位を持つが、請負業者に偽装する場合 |

労働基準法違反の罰則

労働基準法に違反した際に科せられる主な罰則について、それぞれの罰則に分けて説明します。

- 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(労働基準法第117条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(労働基準法第5条)

従業員の同意なしに、労働を強制してはいけません。具体的には、暴行、脅迫、拘束、または自由を奪う手段を使って従業員の意思に反する労働を強制することは、法律で禁止されています。同様に、従業員が退職を希望しても、その希望を無視し続けることも違法です。

- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(労働基準法第118条)

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。(労働基準法第6条)

他人の雇用に干渉して利益を得る行為は禁止されています。ただし、法律に基づいて認められている場合に関しては例外です。例えば、職業紹介や人材派遣などは法律で認められています。

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。(労働基準法第56条)

15歳未満の子どもたちには労働をさせるのは禁止されています。ただし、映画や演劇などの子役の場合、15歳未満でも学業の時間外にはたらかせることが認められている特例が存在します。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)

従業員に対して、事前に違約金を設定したり、損害賠償金の額をあらかじめ決めたりする契約は禁止されています。

- 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。(労働基準法第3条)

国籍や信条、社会的身分を理由に差別的な行為をしてはいけません。

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。(労働基準法第4条)

男女間で異なる給与を設定してはいけません。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。ほか(労働基準法第39条、第1~6項、第8~10項)

すべての従業員には有給の休暇を提供しなければいけませんが、これには複数の条件が適用されます。例えば、雇用期間が半年以上であること、全労働日のうち8割以上出勤したことなどが条件となります。また、休暇の日数は継続して勤務した年数に応じて異なることもあります。

- 30万円以下の罰金(労働基準法第120条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)(労働基準法第14条)

有期雇用者の雇用契約は、原則的に3年を超えてはいけません。ただし、無期雇用者(正社員)やプロジェクト契約など特定の条件に該当する場合は例外です。さらに、厚生労働大臣が認めた高度な専門知識や技術を持つ人材を雇用する場合や、60歳以上の個人を雇う場合には、最大で5年まで契約を結ぶことが許可されています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働基準法第15条第1項)

労働契約を締結する際には、給与や労働時間などの重要な労働条件を明確に示さなければいけません。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。(労働基準法第24条)

給与は通常、毎月1回以上、指定の日に、従業員に対して直接、通貨として支払わなければいけません。

労働基準法についてよくある質問

ここでは、労働基準法についてよくある質問と回答をご紹介します。

Q1.労働基準法はどのような場合に適用されますか?

国家公務員などの一部を除き、原則として日本国内のすべての労働者が対象です。

Q2.就業規則に記載するべき内容はなんですか?

必ず記載しなければならない内容は以下の通りです。

- 勤務時間

- 休憩

- 休日

- 休暇

- 賃金

- 退職

これらの他、退職手当や賞与、安全や衛生に関する事項などを独自に定めている場合も記載する必要があります。

Q3.労務関係の書類の保管はどのようにしますか?

労務関係の書類は、労働基準法第109条により3年間の保存が義務付けられています。パソコンで作成して保存する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

- 法令で定められた要件を満たし、画面上に表示し印字できること

- 労働基準監督官の臨検時などに、すぐに必要事項を提示できること

- 誤って消去されないこと

- 長期にわたり保存できること

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働基準法の基本7原則と主なポイントを理解する

労働基準法は、すべての労働者に適用される労働条件の最低基準を定めた法律です。「労働基準法の主なポイント」で示したように、この法律では労働時間の原則や時間外労働に関する規定などが定められています。

また、労働基準法の第1章にある基本7原則では、その基準を守るだけではなく、基準を上回る環境を整え、労働者がより快適にはたらける環境の整備に努めることを企業に求めています。企業は労働基準法を正しく理解して、はたらきやすい職場を目指しましょう。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする