HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人材派遣とは?他サービスとの違いやメリット、選ぶ際のポイントを紹介

- 記事をシェアする

繁忙期だけ増員したい、専門スキルがある人材を受け入れたいなどの理由から人材派遣の活用を検討しているものの、どのようにサービスを選べばよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、人材派遣の仕組みや特徴、主な種類、人材派遣を活用するメリットなどを解説します。併せて、紹介予定派遣、人材紹介、業務委託(アウトソーシング)との違い、料金の考え方、人材派遣会社を選ぶ際のポイントについてもご紹介します。自社に合った人材確保の方法を検討する際の参考にしてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣とは?仕組みや特徴について

人材派遣とは、厚生労働大臣の許可を受けた人材派遣会社が自社で雇用している派遣社員を企業へ派遣し、派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行う仕組みです。

派遣社員は下記の図のように人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業にて労働者派遣契約に基づき就業します。

派遣先企業は、必要なスキルを持つ人材を必要な期間だけ受け入れられるため、採用や教育にかかる負担が軽減されます。派遣社員の給与支払い、社会保険手続き、福利厚生の管理などは人材派遣会社が行うのが特徴です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣の種類

人材派遣は、人材派遣会社と派遣社員の間で交わされる契約によって2種類に分けられます。人材派遣の主な種類は以下の通りです。

有期雇用派遣

有期雇用派遣とは、人材派遣会社と派遣社員が一定の期間を決めて雇用契約を結ぶ人材派遣です。

有期雇用派遣では、同じ派遣先で同一の派遣社員を受け入れられる最長期間は3年となっています。派遣先企業と人材派遣会社の間での派遣契約が終了したタイミングで、人材派遣会社と派遣社員の雇用契約も終了となります。

一般的に「派遣」と呼ばれる形態が、有期雇用派遣を指していることが多いです。

有期雇用派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いを分かりやすく解説

無期雇用派遣

無期雇用派遣とは、人材派遣会社と派遣社員の間で期間が定められていない雇用契約を結ぶ人材派遣です。

無期雇用派遣では、同じ派遣先で同一の派遣社員を受け入れる期間に制限がありません。そのため、有期雇用派遣よりも長期間にわたって派遣社員を受け入れられます。

また、派遣先企業と人材派遣会社間の派遣契約が終了しても、人材派遣会社と派遣社員の間の雇用契約が継続することも、無期雇用派遣の特徴です。

無期雇用派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説

人材派遣を活用するメリット

人材派遣を活用するメリットには以下の3つがあります。

- 状況に合わせて必要な人材を確保できる

- 人材確保のコストや工数を軽減できる

- 労務管理の負担が軽減する

それぞれのメリットについて解説します。

状況に合わせて必要な人材を確保できる

人材派遣の最大のメリットは、期間や業務内容など、必要に応じて柔軟に派遣社員を受け入れられる点です。

例えば、繁閑期の業務量の差が大きい場合、繁忙期の短期間だけ派遣社員を受け入れるといったことができます。また、短時間勤務や週3日などの時短勤務、社員の育児休業や介護休業などによる一時的な欠員の補充のために活用するなど、自社の状況に合わせて柔軟に人員を追加できます。

人材派遣会社にはさまざまな経験やスキルを持つ派遣社員が登録しているため、自社が必要とするスキルを持った即戦力となる人材にスムーズに出会える可能性があります。

人材確保のコストや工数を軽減できる

人材派遣を活用すると、人材確保にかかるコストや工数を大幅に削減できます。

自社で社員を採用する場合、本来であれば求人の募集から書類選考、面接、入社後の教育まで、多くの手間とコストがかかります。また、自社で採用を行う場合は、募集をしても求める人材からの応募がない、採用した社員が定着するかどうか分からないなどの懸念があります。なかなか採用ができない場合は欠員期間が長くなってしまい、社員の負荷も大きくなってしまうでしょう。

さらに、採用した社員が早期退職した場合には再度採用や教育を行う必要があり、コストや工数も追加で発生します。

人材派遣を活用すれば、人材派遣会社が自社の要望に合った人材を選定・提案してくれるため、採用活動や教育にかかる負担を抑えられます。採用時のミスマッチを防ぎながら即戦力となる人材を確保できる点が、人材派遣を活用する大きなメリットです。

労務管理の負担が軽減する

派遣社員の労務(給与計算や支払い)、社会保険(健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の加入手続きなどは派遣元である人材派遣会社が対応します。そのため派遣先である自社がこれらの業務に対応する必要がありません。

ただし、人材派遣を利用する場合、派遣社員に対して自社でも以下のような管理は必要となります。

- 労働時間の管理

- 業務で利用する機械や薬品など、危険防止の措置

- 適切な就業環境の整備

人材派遣を活用する際に気を付けたい点

人材派遣を活用する際、主に以下の8つに注意が必要です。

- 派遣社員の選考や特定する行為は不可

- 業務指示を直接行う必要がある

- 対応できない業務がある

- 受け入れ期間に制限がある

- 派遣契約は途中で解除できない

- 契約書に記載されていない業務は任せられない

- 二重派遣にならないように気を付ける

- モチベーション管理に工夫が必要になる

それぞれの注意点について解説します。

派遣社員の選考や派遣社員を特定する行為は不可

派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣先企業と人材派遣会社は労働力の提供を目的とする労働者派遣契約を結びます。自社と派遣社員は雇用関係がないため、自社が誰を派遣社員として受け入れるかを選ぶことはできません(労働者派遣法第26条第6項)。

派遣先企業は依頼したい業務にそった人材のリクエストをすることはできますが、その内容から誰を派遣するかは人材派遣会社が判断します。そのため、派遣先企業は派遣社員を選考することを目的とした面接もできません。

受け入れ前に行われる職場見学は、あくまでも派遣社員が希望した場合に派遣先企業を訪問し、派遣社員が業務内容や就業環境などを確認することを目的として実施します。

業務指示を直接行う必要がある

派遣社員は、派遣先企業の社員から直接業務指示を受けながら社内で業務を行います。派遣社員自らが業務内容を判断するのは難しいため、派遣社員に何を依頼するかは派遣先企業が判断・管理しなければなりません。

また、派遣契約には期間の定めがあるため、長期的な視点が求められる基幹業務や深い企業理解が欠かせない重要業務は任せにくい側面があります。そのため、派遣社員には、担当範囲が明確で一定期間内に完結できる業務を中心に任せることが望ましいでしょう。

対応できない業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員が対応できる業務に制限があります。

禁止されている業務は以下の通りです。

- 港湾運送業

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- 士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

派遣禁止業務の詳細については、以下の記事をご覧ください。

>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

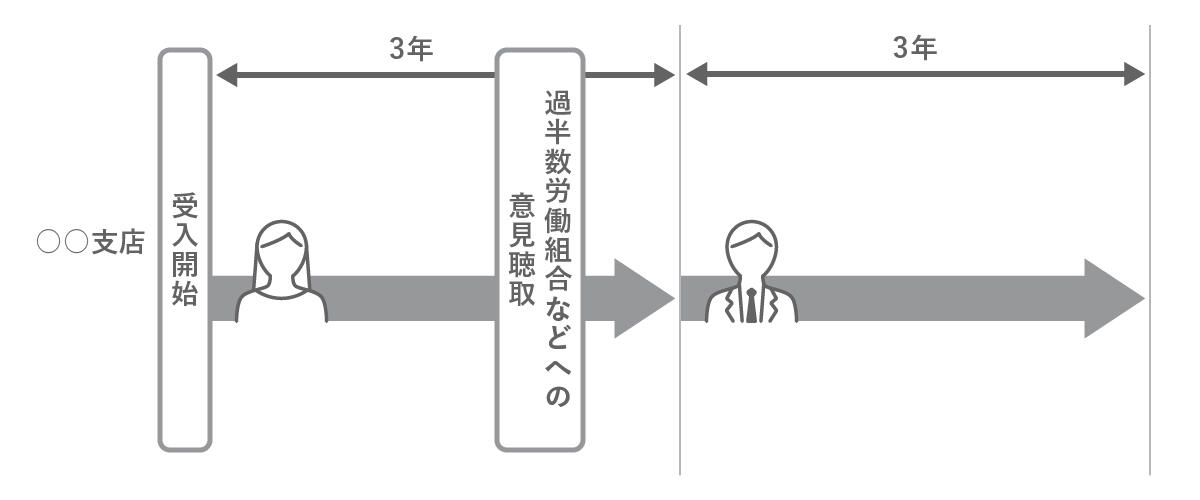

受け入れ期間に制限がある

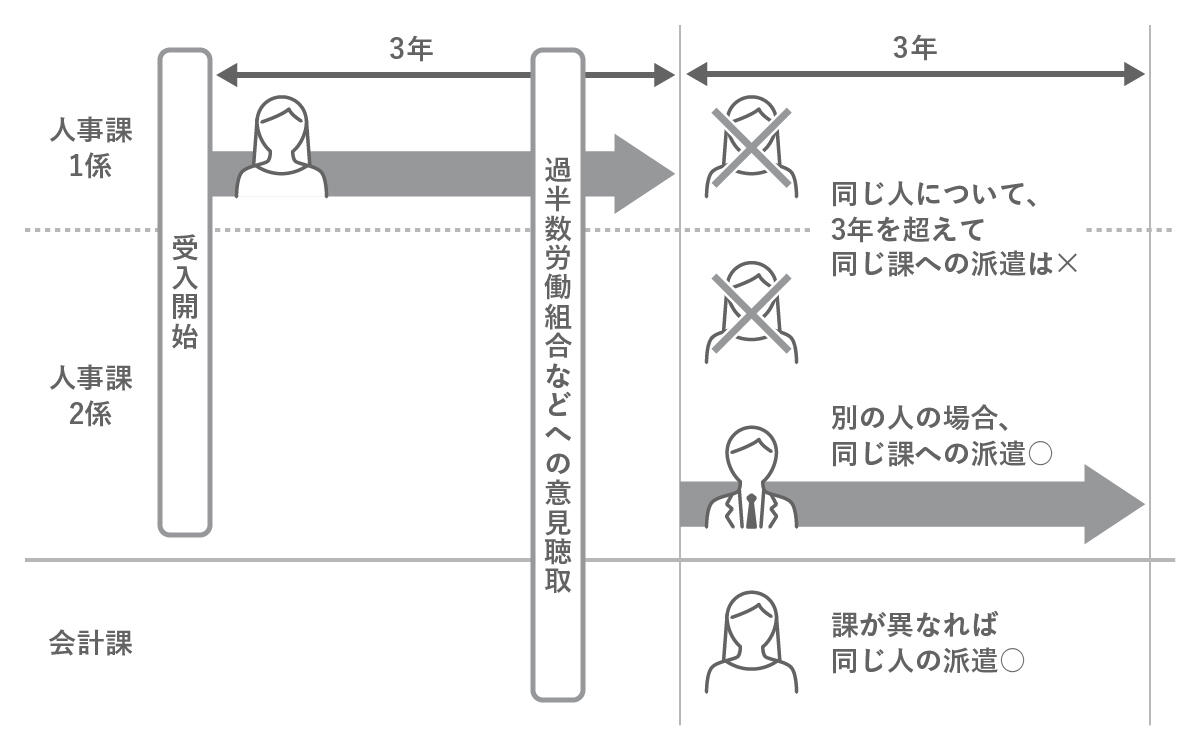

人材派遣では、派遣社員を受け入れられる期間が、事業所単位・個人単位それぞれに原則3年と定められています(労働者派遣法第40条の2)。

【事業所単位】

※出典:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

【個人単位】

※出典:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

事業所単位の場合は派遣可能な期間を延長することが可能ですが、個人単位の場合、派遣可能期間が満了した日(最長3年)の次の日を抵触日と呼び、抵触日を過ぎて同じ組織・同じ業務で同一の派遣社員を受け入れ続けることはできません。

派遣先企業では、抵触日を迎える前に派遣社員への直接雇用を依頼する、別の派遣社員に切り替える、などの対応を検討しておく必要があります。

人材派遣の受け入れ期間の詳細は、こちらをご覧ください。

>>派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説

派遣契約は途中で解除できない

派遣契約を契約期間中に解除することは原則としてできません。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、人材派遣会社の合意を得たり、派遣社員への新たな就業機会を用意したりするなどの条件を満たしたうえで中途解約できるケースもあります。

契約書に記載されていない業務は任せられない

派遣元である人材派遣会社と派遣先企業の間では派遣社員の業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣社員を従事させることはできません。 もし契約外の業務を派遣社員に依頼した場合には、派遣法26条の違反による行政指導の対象となるおそれがあります。

そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。契約当初に想定していなかった業務が発生した場合には人材派遣会社へすぐに相談しましょう。また、依頼する業務を変更したい場合は、人材派遣会社との契約内容を変更する必要があります。

二重派遣にならないように気を付ける

二重派遣とは、人材派遣会社から派遣社員の紹介を受けて、契約した派遣先企業ではなく、異なる企業ではたらかせることです。二重派遣をすると、派遣社員の給料が不当に減ってしまう可能性があります。

二重派遣は中間搾取につながりかねないため、労働者保護の観点から認められていません(労働基準法第6条、職業安定法44条)。

二重派遣の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

>>二重派遣は違法?禁止の理由と具体例・企業のリスク回避方法まとめ

モチベーション管理に工夫が必要になる

派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣先企業の従業員ではありません。そのため、派遣先企業への帰属意識が生まれにくく、業務への関与が受け身になってしまう可能性があります。

派遣先企業としては、担当する業務の目的を共有する、業務の成果をきちんと伝える、相談しやすい指揮命令系統を整えるなど、モチベーションを維持できるようなコミュニケーションを意識することが大切です。

他のサービスとの違い

人材派遣と比較されるサービスに、紹介予定派遣、人材紹介、業務委託があります。ここでは、それぞれのメリットと注意点を、人材派遣と比較しながら解説します。

| 人材派遣 | 紹介予定派遣 | 人材紹介 | 業務委託 | |

|---|---|---|---|---|

| サービス内容 | 必要な人材の派遣 | 直接雇用を前提とした人材の派遣 | 直接雇用の採用支援 | 委託業務の遂行・納品 |

| 契約形態 | 労働者派遣契約 | 労働者派遣契約 | 有料職業紹介契約 | 業務委託契約 |

| 雇用元 | 人材派遣会社 |

|

自社 | 外部企業 |

| 人材の選考 | 不可 | 可 | 可 | ― |

| 派遣期間 | 最長3年 | 最長6ヶ月 | ― | ― |

| 料金体系 |

|

|

紹介手数料(採用決定の場合) | 固定額、従量単価など |

| メリット | 必要なときに必要なスキルを持つ人材を受け入れられ、労務管理も任せられる | 実務を通して適性を見極め、入社後のミスマッチを防げる | 採用業務を効率化でき、自社では出会いにくい人材を採用しやすい | 業務を一括で任せられ、社内の管理工数を大きく削減できる |

| 注意点 |

|

|

|

|

紹介予定派遣との違い

紹介予定派遣は、一定期間は派遣として受け入れ、そのあとに直接雇用に切り替えることを前提としたサービスです。人材派遣と異なり、適性検査や面接などの人材の選考が可能な点が大きな違いです。

以下、紹介予定派遣の契約内容、活用メリット、利用時の注意点を解説します。

契約内容

紹介予定派遣では、派遣社員・派遣先企業・人材派遣会社の三者で労働者派遣契約を結びます。契約期間は最長6ヶ月で、期間中は派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行い、期間終了時に双方が合意した場合のみ、正社員や契約社員として直接雇用契約を結びます。

活用メリット

紹介予定派遣は実務を通してスキルや勤務姿勢を確認できるため、採用のミスマッチを防げます。人材派遣会社が候補者の選定やフォローを行うため、採用担当者の負担を軽減できる点もメリットです。

注意点

前述の通り、紹介予定派遣の派遣期間は最長6ヶ月で、延長はできません。また、直接雇用へ切り替える際は、派遣社員本人と派遣会社、双方の合意が必要です。切り替えの際、本人から派遣期間中の条件とは異なる労働条件の希望がある可能性もあります。

紹介予定派遣については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

人材紹介との違い

人材紹介は、企業が直接雇用する人材を採用する際に人材紹介会社が求職者を紹介する仕組みです。

人材派遣との大きな違いは、雇用関係の所在にあります。派遣では派遣社員が人材派遣会社に雇用されますが、人材紹介では、採用が決定した時点で企業と求職者の間に直接の雇用契約が成立します。

以下、人材紹介の契約内容や活用メリット、利用時の注意点を解説します。

契約内容

人材紹介では、人材紹介会社と企業間で有料職業紹介契約を結びます。紹介会社が候補者を紹介し、採用が決定した時点で企業と求職者の間に直接雇用契約が成立して、紹介手数料が発生する流れです。

活用メリット

人材紹介を活用すると、募集から面接調整までの採用工数を削減できます。非公開求人として採用活動を行えるため競合に知られず人材を確保しやすい点も魅力です。また、紹介会社の持つデータベースを活用でき、経験やスキルを備えた人材に効率よく出会える点もメリットといえます。

注意点

人材紹介は採用1人ごとに手数料が発生するため、複数名の採用の場合、他の手段と比較して採用コストが高くなる傾向にあります。採用後は自社での雇用管理が必要となるため、長期的な育成や定着施策も並行して検討しなければなりません。

人材派遣と人材紹介の違いは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

>>人材派遣と人材紹介の違い|特徴とメリット、利用シーンを分かりやすく解説

業務委託との違い

業務委託は、企業が自社業務の一部を外部の事業者へ委託し、成果物の納品をもって契約を完了する仕組みです。

人材派遣との大きな違いは、雇用関係と指揮命令の有無にあります。人材派遣では、人材派遣会社と雇用契約を締結した派遣社員が社内に常駐し、派遣先企業の業務指示を受ける必要があります。一方、業務委託は業務委託契約を締結した委託会社の業務指示を受けます。

以下、業務委託の契約内容、活用するメリット、活用時の注意点を解説します。

契約内容

業務委託では、企業と委託先の間で業務委託契約(または請負契約)を結びます。契約内容には、業務の範囲、成果物、納期、報酬などが明記され、委託先は自らの判断で業務を遂行します。

活用メリット

業務委託では、専門的な知識やノウハウを持つ外部人材を効率的に活用できるメリットがあります。自社で人材を抱える必要がないため、人件費や教育コストを抑えられる点も大きなメリットです。業務を外部に任せることで社内のリソースをコア業務に集中させることもできます。

注意点

業務委託では、発注側が業務の進め方を直接指示できません。そのため、契約前に業務範囲や納品基準を明確に定めることが大切です。加えて、契約内容が不明確なままだと偽装請負(実態が労働者派遣になっている状態)とみなされるおそれがあります。

業務委託を利用する際は、業務指示の線引きを明確にし、法令に適合した契約管理を行いましょう。

業務委託における契約時の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>業務委託契約とは?契約形態の違いやメリット、締結の流れまで徹底解説

人材派遣の適した活用シーン

人材派遣を活用するシーンとして次の3つの例を解説します。

- 専門スキルの活用

- 繁忙期の人員補充

- 急な退職や育児休業などの代替

専門スキルの活用

派遣社員は高い専門性をもった人材が多くいるため、専門スキルを持った人材を活用したい場合に適しています。

例えば、法務関連の知識や経験がある派遣社員を受け入れ、契約書の確認や見積書の作成サポート、契約台帳の作成などを担当してもらうことにより、自社社員の負担を軽減できます。

上記のように派遣社員は、該当業務の知識や実務経験が豊富な人材が多いため、基本的な業務内容について教える必要がなくすぐに専門スキルを持った人材の活用ができます。

繁忙期の人員補充

人材派遣は必要なときに必要な期間だけ受け入れることができるため、繁忙期の一時的な人員補充にも向いています。

例えば、年度末や月末月初などに発生する業務負荷の軽減に活用されます。適切なタイミングで人材派遣を活用すれば、自社の社員の残業を削減し、時間外労働の賃金負担の軽減や、労働環境の健全化も期待できます。

急な退職や育児休業などの代替

人材派遣は、社員の急な退職や育児休業などの代替としても活用できます。

自社で社員を採用する場合、すぐに即戦力となる人材を見つけることは難しく、業務未経験者しか採用できなかった場合は、教育に時間を要します。また直接雇用の場合は、雇用期間が長期になりやすく、短期間での採用が難しいでしょう。

一方、人材派遣は必要なタイミングで必要な期間に派遣社員を受け入れることができます。

人材派遣の料金体系

人材派遣会社に支払う料金は、派遣社員の「実働時間数×時間単価」で求められ、派遣社員を受け入れている期間に発生します。時間単価は、派遣社員の業務内容や期間、地域などにより異なります。

人材派遣会社への問い合わせから、派遣社員の決定、労働者派遣法締結までに費用や手数料が発生することは基本的にありません。すでに就業している派遣社員が契約更新できなくなり、別の派遣社員を新たに紹介してもらう際も、紹介料や手数料は不要です。

派遣の料金には、派遣社員に支払う賃金の他、派遣社員の社会保険料や有給休暇を取得した場合の賃金、福利厚生費、人材派遣会社の運営経費が含まれています。

派遣料金の内訳については、全国の人材派遣会社約800社が加盟する一般社団法人日本人材派遣協会による以下調査データもご参照ください。

※参照:一般社団法人日本人材派遣協会|派遣料金の内訳

人材派遣の料金の詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>人材派遣料金の内訳やマージン率は?コストを抑えるポイントも解説

人材派遣の時給推移の詳細は、以下のデータをご覧ください。

>>テンプトレンドデータ

人材派遣会社を選ぶ際のポイント

人材派遣会社を選ぶ際の基準は、主に以下の4つがあります。

- 労働者派遣事業許可証が交付されているか

- 自社が依頼したい業務やエリアに対応しているか

- フォロー体制は整っているか

- コンプライアンス体制が整っているかどうか

それぞれの基準を解説します。

労働者派遣事業許可証が交付されているか

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。適切な雇用管理、資産要件などさまざまな基準をすべて満たしていると認められた場合に許可番号が付与され、「労働者派遣事業許可証」が交付されます。

「労働者派遣事業許可証」が交付されていない無許可事業主から派遣労働者を受け入れることは、労働者派遣法によって禁止されているため、「労働者派遣事業許可証」の有無を必ず確認しましょう(労働者派遣法24条の2)。

自社が依頼したい業務やエリアに対応しているか

人材派遣を活用する際、対応可能業種や業務、エリアの確認を行いましょう。

人材派遣会社によって得意とする業界や業種、業務内容が異なります。また地域によっては対応できない、対応できる派遣社員が少ない場合があります。

人材派遣会社を選ぶ際は必ず対応可能業種や業務、エリアが自社の要望に合うか確認しましょう。

パーソルテンプスタッフの対応エリアの詳細は、こちらをご覧ください。

>>パーソルテンプスタッフの拠点一覧

フォロー体制は整っているか

人材派遣会社を選ぶ際は、派遣社員の就業後にどのようなフォローアップが行われているかを確認しておきましょう。派遣社員がスムーズに業務になじめるように定期面談や職場訪問を実施する会社であれば、派遣先企業にとっても安心です。

また、就業中に発生する課題やトラブルに迅速に対応できる体制が整っているかも重要なポイントです。営業担当者などが定期的に状況を把握し、派遣先企業と派遣社員の双方をサポートしてくれる会社を選ぶとよいでしょう。

コンプライアンス体制が整っているかどうか

人材派遣会社を選ぶ際は、法令遵守や個人情報の取り扱いに関する体制が整っているかも確認しておきましょう。例えば、個人情報保護の取り組みとしてプライバシーマークを取得している企業であれば、一定基準に基づき適切な個人情報管理がなされている事業者だと判断できます。

また、情報漏えいや不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策が整っているかどうかも重要です。

人材派遣を利用する流れ

ここからは、人材派遣の活用を検討されている方に向けて、お問い合わせから派遣社員を受け入れるまでの流れを解説します。スムーズに派遣社員の受け入れをできるように、依頼前に必要なスキルや依頼したい業務内容などを整理しておくとよいでしょう。

ステップ1:人材派遣会社に依頼

依頼をするにあたり、下記のような内容が必要となります。

- 業務内容

- 派遣期間

- 就業開始希望日

- 求めるスキル

- 必要な人数

自社の要望に合った人材を選定してもらうために、上記の項目の他にも業務内容の詳細や、職場環境、就業条件などを人材派遣会社とすり合わせします。

また、受け入れる事業所の事業所名称や抵触日、比較対象労働者の待遇に関する情報を人材派遣会社に提供します。

人材派遣の依頼方法の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

>>人材派遣を依頼する方法とは?流れやポイントをご紹介

ステップ2:派遣契約締結、派遣社員の決定

ステップ1のすり合わせ内容に基づいて、人材派遣会社から自社の要望に合った派遣社員の提案を受けます。派遣社員の希望があれば、職場環境を確認するために職場見学を実施する場合があります。

また、派遣社員の雇用元である人材派遣会社から、はじめて派遣社員を受け入れる場合は、まず労働者派遣基本契約を締結しましょう。労働者派遣基本契約とは、派遣料金の支払い条件、守秘義務、損害賠償など、すべての個別契約(労働者派遣契約)に共通する契約条件を定める契約です。

労働者派遣基本契約を締結後、「労働者派遣契約」を締結します。労働者派遣契約は個別契約とも呼ばれ、受け入れる派遣社員の業務内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間などが定められています。

人材派遣の契約の詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説

ステップ3:派遣社員の就業開始

諸手続きが完了次第、派遣社員の受け入れが可能となります。スムーズに仕事ができるように、以下のような受け入れの準備が必要です。

- 派遣社員を受け入れる旨を社内に周知する

- 入館証やIDカードを発行しておく

- 使用する備品の準備とセットアップ(パソコン、デスクなど)

- 社内ネットワークなどの活用手続き

- 引継ぎ書やマニュアルの準備

- 担当業務の指令命令系統の明確化

また、就業初日は関係者への紹介や社内設備の案内、社内ルールなどを説明すると派遣社員が安心して就業できます。

派遣社員の受け入れの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

>>派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について

ステップ4:契約更新の有無を人材派遣会社に明示

一般的に、契約満了の1ヶ月前までに、人材派遣会社から契約更新の有無の確認があります。人材派遣は自動更新ではないため、契約更新の有無を自社と人材派遣会社で取り決めなければなりません。派遣社員への契約更新の意思確認は、人材派遣会社が行います。

契約更新の意思確認以外にも、就業上の課題解決を行い、安定した就業をサポートする目的で、人材派遣会社の営業担当者から定期的なフォローが入ります。何か気になることがある場合は、相談するとよいでしょう。

人材派遣についてよくあるご質問

ここでは、人材派遣の活用にあたってよくあるご質問と、その回答をご紹介します。

Q1.派遣社員に残業や休日出勤の依頼はできる?

人材派遣会社が定めている時間外・休日労働に関する協定の範囲内であれば、派遣社員に残業や休日出勤の依頼が可能です。

派遣社員への残業指示などの詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>派遣社員への残業指示は可能?36協定や残業代の計算方法を解説

Q2.派遣社員に在宅勤務を依頼することは可能?

派遣契約書や就業条件明示書に、就業場所として派遣社員の自宅などの項目が含まれていれば、在宅勤務を依頼できます。

Q3.派遣社員の交代は可能?

原則として、派遣先企業の都合による契約期間中の派遣社員交代はできません。 派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社であり、派遣先企業が派遣社員を指名したり、解雇(交代指示)したりすることは法律で制限されているためです。

もしスキル不足やミスマッチを感じた場合は、まずは派遣会社にご相談ください。即座に交代するのではなく、派遣会社から派遣社員へ業務指導を行ったり、業務範囲を見直したりすることで状況の改善を図ります。

Q4.派遣先責任者とは?

派遣先責任者とは、派遣社員に関する雇用管理上の責任を負う人のことです。労働者派遣法に基づき、原則として派遣社員の人数が100人あたりにつき1人以上の派遣先責任者が必要となります。

派遣先責任者の詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>派遣先責任者とは?選任方法やよくあるご質問について解説

Q5.派遣法の指揮命令者とは?

指揮命令者とは、派遣先企業で派遣社員に対して日々の業務内容を指示し、勤務時間や業務手順を管理する役割を持つ人を指します。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいますが、実際の業務上の指示は派遣先である企業が行うため、誰が指示を出すのかを明確にしておかなければなりません。

指揮命令者をあらかじめ決めておくことは、派遣社員が迷わず業務に取り組めることだけでなく、法律に沿った適切な受け入れ体制の構築にもつながります。

派遣法の指揮命令者の詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>派遣法の指揮命令者とは?役割や選び方について分かりやすく解説

Q6.派遣先管理台帳とは?

派遣先管理台帳とは、派遣社員の労働日数や労働時間を記録するための資料です。派遣先企業から人材派遣会社に対して1ヶ月に1回以上の通知義務があります。

派遣先管理台帳の詳細は、以下の記事をご覧ください。

>>派遣先管理台帳とは?記載内容や保管方法を分かりやすく解説

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣の活用で人材不足などの課題を解決しよう

人材派遣は、必要なときに必要なスキルを持つ人材を受け入れられるサービスです。採用や教育にかかるコスト・工数を抑えられる他、労務管理の一部を人材派遣会社に任せられるため、社内のリソースをコア業務に集中できます。

一方、受け入れ期間に制限があること、契約外業務は任せられないこと、指揮命令やモチベーション管理は派遣先の役割となることには注意が必要です。

人材派遣を活用する際は、対応業種やエリア、フォロー体制、コンプライアンス体制が整っている人材派遣会社かどうかを確認し、自社に合ったサービスを選びましょう。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする