HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人材派遣料金の内訳やマージン率は?コストを抑えるポイントも解説

- 記事をシェアする

人材派遣の料金は、派遣社員の実働時間数と時間単価に応じて計算されます。人材派遣の料金には、派遣社員の給与のほか、人材派遣会社が負担する派遣社員の社会保険料や人材派遣会社の運営経費などが含まれます。

この記事では人材派遣料金の仕組みや内訳・マージン率、人材派遣のコストを抑えるポイントなどについて分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣料金の仕組み・内訳

人材派遣の料金とは、自社(派遣先)が人材派遣会社(派遣元)に支払う料金全体を指します。

人材派遣会社へのお問い合せから依頼、人材派遣会社が適任の派遣スタッフを選定し、労働者派遣契約を締結するまでの間に費用や手数料がかかることは基本的にありません。

人材派遣の料金形態は基本的に「派遣社員の実働時間数」×「時間単価」で計算されます。

この「時間単価」が、業務内容や期間、地域などの諸条件をもとに、各人材派遣会社によって異なります。次の項目から人材派遣の料金の内訳について解説します。

人材派遣料金の内訳

人材派遣の料金には、派遣社員への賃金だけではなくさまざまな「費用」が含まれています。

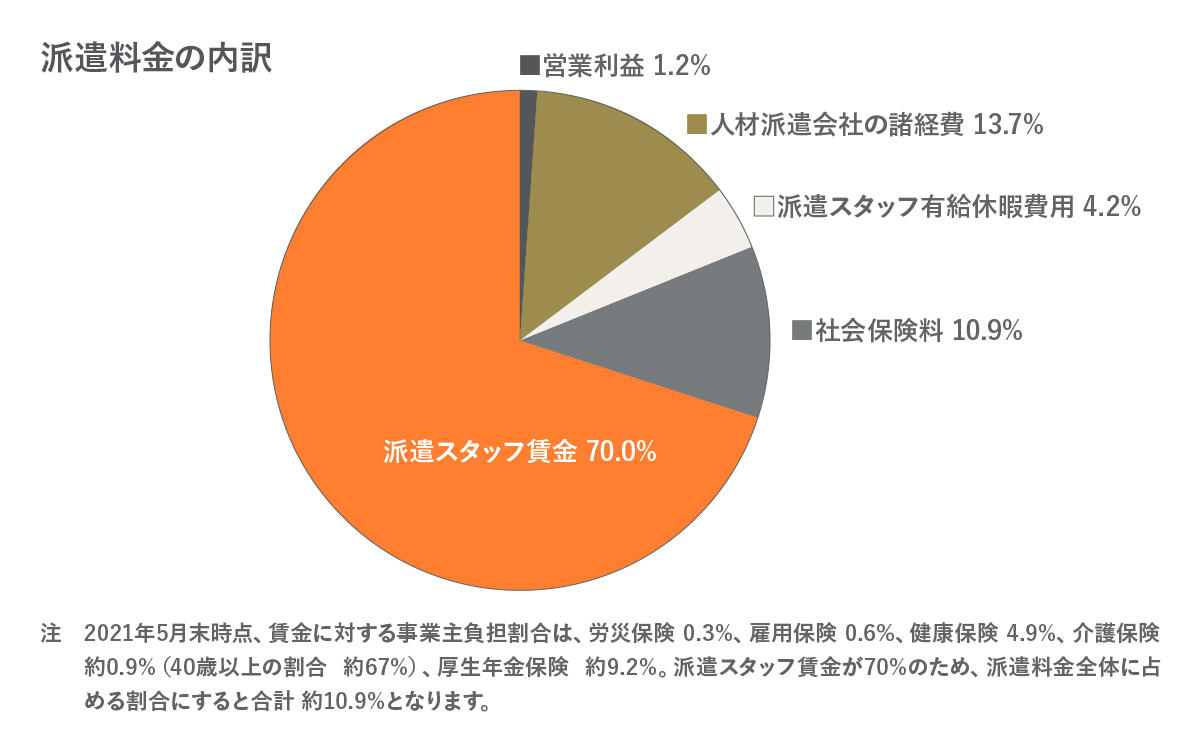

以下のグラフは、全国の人材派遣会社約800社が加盟する一般社団法人日本人材派遣協会による調査データです。

- ※参照:一般社団法人日本人材派遣協会|派遣料金の内訳

人材派遣会社や職種などによって違いはありますが、派遣の料金の内訳は派遣社員に支払われる賃金が70%、人材派遣会社が負担する派遣社員の社会保険料が約10.9%、派遣社員が有給休暇を取得した場合の賃金分が約4.2%です。

残り15%程度が人材派遣会社の運営経費と営業利益です。運営経費の中には、オフィスの賃料や社員の人件費、スタッフ登録促進のための宣伝広告費や派遣社員への教育研修費、また派遣社員への慶弔見舞金、健康診断の費用などの一時的な福利厚生費も含まれます。

人材派遣料金に関する情報は公開を義務付けられている

2012年の労働者派遣法改正により、すべての人材派遣会社は、毎事業年度に1回、事業所ごとの派遣料金の平均額など「あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項」について情報の提供を行わなければならないと定められました(労働派遣法第23条第5項)。

情報提供すべき事項は以下の通りです。

- 派遣労働者の数

- 派遣先の数

- 派遣料金の平均額(※1人1日8時間当たり)

- 派遣労働者の賃金の平均額(※同上)

- マージン率

- 労使協定を締結しているか否かの別など

- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

これらの情報のうち、マージン率・派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額など、一部の情報は厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」の「許可・届出事業所の検索」機能から確認できます。

また、各人材派遣会社のホームページやパンフレットなどで、誰でも確認できるよう公開が推奨されています。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

マージンには福利厚生費や教育訓練費などが含まれる

人材派遣の料金のうち、派遣社員に支払う賃金部分を除いた額の合計を「マージン」、マージンが人材派遣の料金全体に占める割合を「マージン率」といいます。

このマージン率が公開されるようになった理由は、派遣社員としてはたらく方が教育訓練に関する取り組み状況や適切な福利厚生の実施を確認し、より適切な人材派遣会社を選択できるようにするためです。

有給休暇の適切な取得や、社会保険料、資格取得推奨などの教育訓練、社員と同等の交通費支給など、法令を遵守し、派遣社員が安心して業務に取り組める環境づくりのための費用が、マージンには含まれています。

そのため「マージン率は低いほどよい」「〇%以上であればよい」といえるものではありません。マージンが何に使われているかという情報と組み合わせて総合的に判断することが重要です。

教育訓練については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣社員の教育訓練とは?目的と実施する際の留意点も含めて解説

人材派遣のマージン率については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>人材派遣のマージン率と計算方法とは?人材派遣会社選びのポイントも解説

マージン率の計算方法

マージン率は以下の計算式で表します。

(派遣料金の平均額―派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額

このマージン率は人材派遣会社によって異なりますが、厚生労働省が発表した「マージン率等の情報提供について」によると、おおよそ30%強の水準となっています。

人材派遣を活用するメリット

前章まで、人材派遣の料金について解説しました。ここからは人材派遣を活用するとどのようなメリットがあるかについて、ご紹介します。

必要なときに、必要なスキルを持つ人材を活用できる

人材派遣の最大のメリットは、期間や業務内容など、必要に応じて柔軟に派遣社員を受け入れられる点です。

例えば、繁閑期の業務量の差が大きい場合、繁忙期の短期間だけ派遣社員を受け入れることが可能です。さらに、短時間勤務や週3日などの時短勤務や、社員の育児休業や介護休業などの一時的な欠員の補充のために活用するなど、自社の状況に合わせて柔軟に人員追加できます。

また、人材派遣会社にはさまざまな経験やスキルを持つスタッフが登録しています。そのため、自社が必要とするスキルを持った即戦力人材の受け入れが可能です。

このように人材派遣を活用すれば、必要なときに必要な人材を確保できるので人材不足の解消に効果的です。

人材確保のコストや工数を軽減

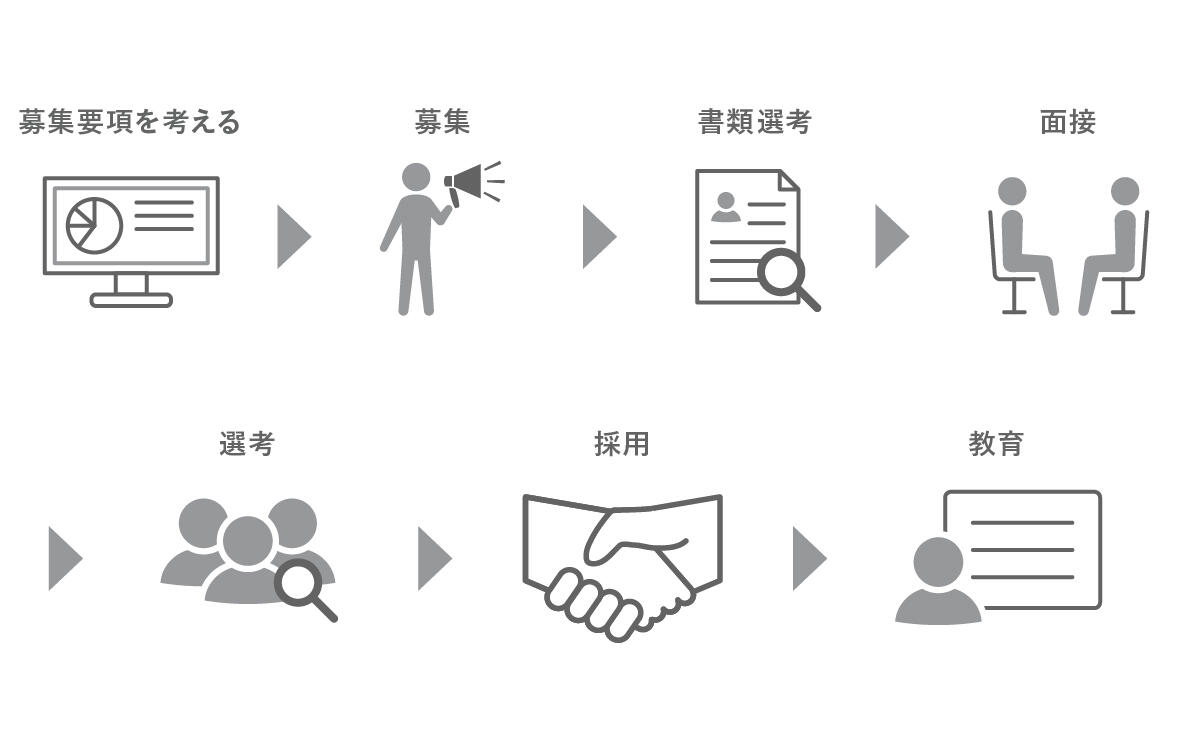

人材派遣を活用する場合、人材確保にかかるコストや工数が軽減できます。自社で社員を採用する場合、募集から書類選考、面接、採用などの採用業務や、採用した社員のスキルに合わせた教育業務が必要です。

自社で採用を行う場合の懸念点として「募集をしても求めている人材の応募がない」「採用した社員が定着するかどうか」などが挙げられます。

なかなか採用ができない場合は欠員期間が長くなってしまい、社員の負荷が大きくなってしまいます。また、採用した社員が早期退職してしまった場合は、再度採用活動を行い、改めて採用した社員に教育研修を実施しなければならなくなります。

しかし人材派遣を活用する場合は、人材派遣会社が自社の要望にあった人材を提案するため、上記のようなリスクが軽減できます。

コスト削減については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>コスト削減とは?発生するコストごとに具体的な施策をご紹介

労務管理の負荷軽減

派遣社員の労務(給与計算や支払い)、社会保険(健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の加入手続きなどは派遣元である人材派遣会社が対応します。そのため派遣先である自社がこれらの業務に対応したり責務を負う必要がありません。

ただし、人材派遣を活用する場合、派遣社員に対して自社でも以下のような管理は必要となります。

- 労働時間の管理

- 業務で利用する機械や薬品など、危険防止の措置

- 快適な就業環境の整備

人材派遣の活用での不明点はお気軽にご相談ください

人材派遣を活用する際の注意点

人材派遣は多くのメリットがありますが、正しく活用するためにはいくつか注意点があります。この章では、人材派遣を活用する際の6つの注意点について詳しく解説します。

業務指示を直接行う必要がある

派遣社員は、自社の社員から直接業務指示を受けながら社内で業務を行います。

派遣社員が自ら業務内容を判断することが難しいため、自社で派遣社員に何を依頼するかを判断・管理する必要があります。

派遣社員の選考や派遣社員を特定する行為は不可

派遣社員の受け入れは直接雇用ではありません。

派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、自社と人材派遣会社は労働力の提供を目的とする労働者派遣契約を結びます。

自社と派遣社員は直接雇用ではないため、自社が誰を派遣社員として受け入れるかを選ぶことはできません(労働者派遣法第26条第6項)。

自社は依頼したい業務にそった人材のリクエストをすることはできますが、その内容から誰を派遣するかは人材派遣会社が判断します。そのため派遣社員を選考することが目的の面接もできません。

受け入れ前に行われる職場見学は、あくまでも派遣社員が希望した場合に派遣先企業を訪問し、派遣社員が業務内容や就業環境などを確認することをいいます。

特定行為については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>【企業向け】派遣の特定行為を解説 禁止の背景や注意点は?

対応できない業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員ができる業務には制限があります。

禁止されている業務は以下の通りです。

- 港湾運送業

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

派遣禁止業務については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

受け入れ期間に制限がある

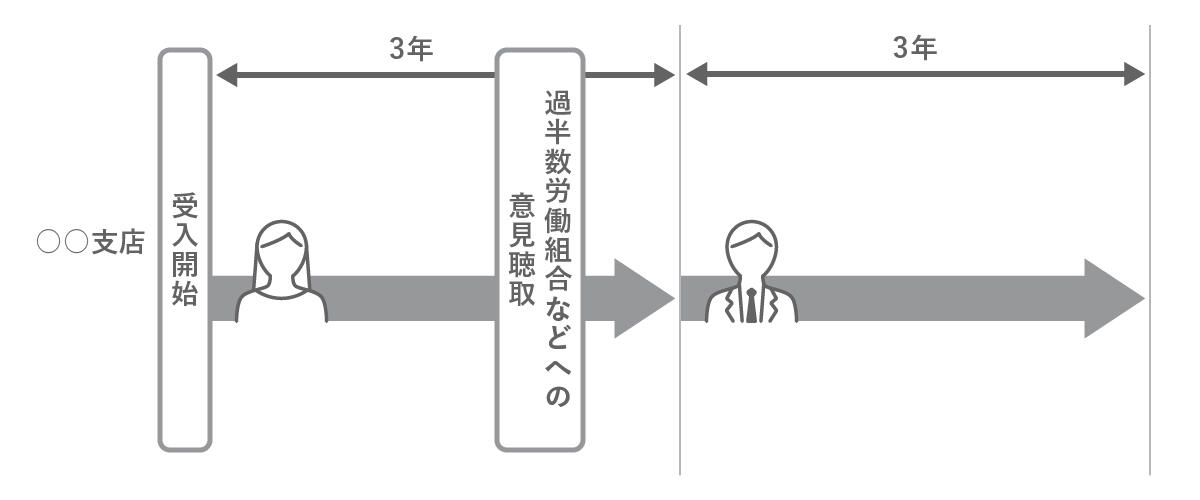

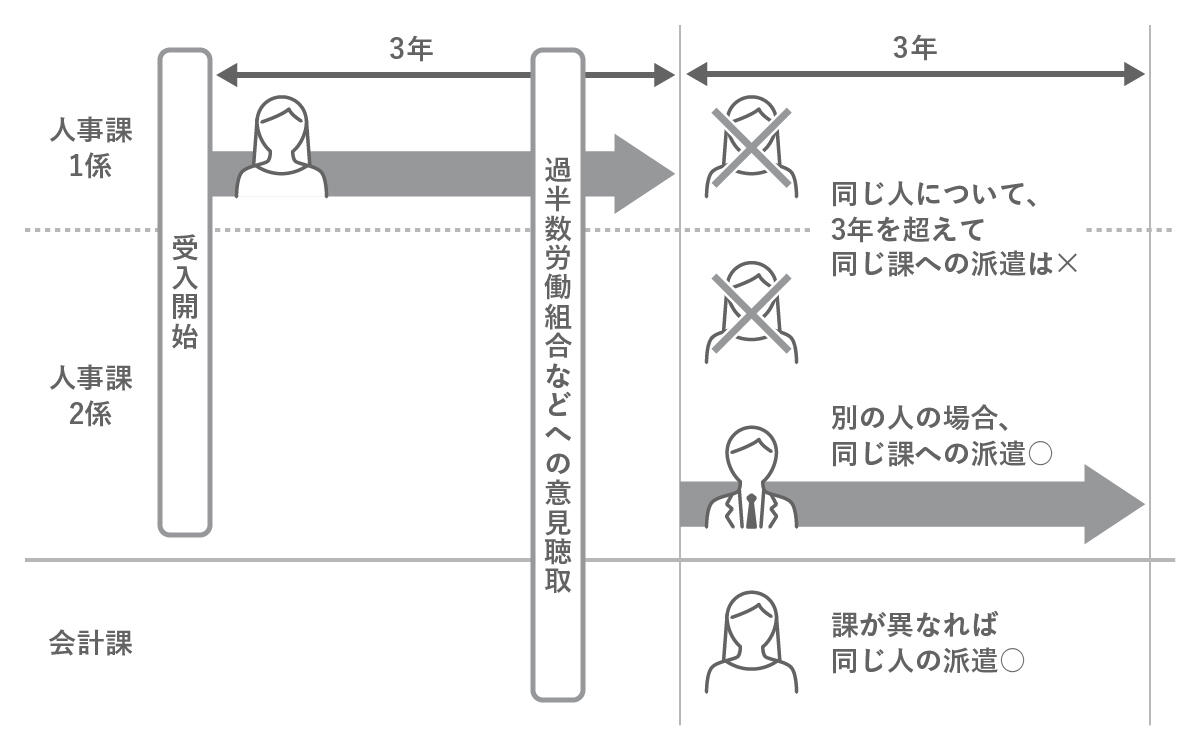

人材派遣では、派遣社員を受け入れられる期間が事業所単位と個人単位で次の通り定められています(労働者派遣法第40条の2)。

事業所単位の場合、派遣社員の受け入れは原則3年まで、個人単位の場合も3年までです。事業所単位の場合は、派遣可能な期間を延長することが可能ですが、個人単位の場合は同一の派遣社員の受け入れの延長はありません。(期間制限の例外に該当する場合を除く)

【事業所単位】

- ※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

【事業所単位】

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

人材派遣の受け入れ期間については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説

契約書に記載されていない業務は任せられない

派遣元である人材派遣会社と自社の契約では、派遣社員の業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣社員を従事させることはできません。

もし、契約外の業務を派遣社員に依頼した場合には「契約違反」になってしまう可能性があります。

そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。また契約当初は想定していなかった業務が発生した場合には、人材派遣会社へすぐに相談しましょう。

二重派遣にならないように気を付ける

二重派遣とは、人材派遣会社から派遣社員の紹介を受けて、契約した自社ではなく、異なる会社で働かせることです。二重派遣をすると、派遣社員の給料が不当に減ってしまう可能性があります。

二重派遣は中間搾取につながりかねないため、労働者保護の観点から認められていません(労働基準法第6条、職業安定法第44条)。

二重派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>二重派遣とは?概要と対策を分かりやすくご紹介

人材派遣会社を選ぶときの基準

人材派遣会社を選ぶ際、派遣料金の水準が一つのポイントとなりますが、料金以外にも確認したいポイントとして、以下の2つがあります。

- 「労働者派遣事業許可証」が交付されているか

- 依頼したい業務やエリアに対応しているか

「労働者派遣事業許可証」が交付されているか

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。適切な雇用管理、資産要件などさまざまな基準をすべて満たしていると認められた場合に許可番号が付与され、「労働者派遣事業許可証」が交付されます。

「労働者派遣事業許可証」が交付されていない無許可事業主から派遣労働者を受け入れることは、労働者派遣法によって禁止されているため、「労働者派遣事業許可証」の有無を必ず確認しましょう(労働者派遣法24条の2)。

依頼したい業務やエリアに対応しているか

人材派遣を活用する際、対応可能業務、エリアの確認を行いましょう。

人材派遣会社によって得意とする業界や業種、業務内容が異なります。また地域によっては対応できない、または対応できる派遣スタッフが少ない場合があります。

人材派遣会社を選ぶ際は必ず対応可能業種や業務、エリアが自社の要望に合うか確認しましょう。

パーソルテンプスタッフでは、事務系職種から軽作業職種など幅広い職種に対応しているため、多岐にわたるニーズに対応することが可能です。また、1ヶ月のみの期間限定や月初限定の派遣など、繁閑の波や業務の特性に合わせた人材配置にも対応しています。地域に密着した柔軟な対応も可能です。

人材派遣のコストを抑えるポイント

人材派遣の利用を検討するにあたって、できるかぎりコストを抑えたいという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、人材派遣のコストを抑えるためのポイントを3つご紹介します。

複数の人材派遣会社を比較する

人材派遣の料金は、人材派遣会社によって異なります。同じ業種で派遣社員を受け入れる場合であっても、人材派遣会社によって料金が異なる可能性があるため、複数の人材派遣会社を比較することがポイントです。

3社から5社程度の人材派遣会社に問い合わせて、見積もりを比較しましょう。

希望条件を適切に設定する

一般的に、受け入れる派遣社員の専門知識やスキルが高度であるほど、人材派遣の料金も高く設定される傾向があります。

そのため、派遣社員に依頼したい業務の内容を考慮して、希望条件を適切に設定することが重要です。

残業時間を減らす

派遣社員に残業を依頼する場合、正社員と同様に残業代が発生します。残業では通常よりも割増された時間単価がかかるため、残業時間をできるだけ減らすことがコストを抑えるためのポイントです。

適切な業務量の設定や業務効率化など、残業時間を減らすための取り組みを行いましょう。

人材派遣の料金に関するよくある質問

ここでは、人材派遣の料金に関するよくある質問と回答をご紹介します。

Q1.人材派遣のマージン率とは何ですか?

人材派遣の料金のうち、派遣スタッフに支払う賃金部分を除いた額の合計を「マージン」、マージンが人材派遣の料金全体に占める割合を「マージン率」といいます。人材派遣の「マージン率」は公開が義務付けられています。

Q2.人材派遣のマージンには何が含まれていますか?

人材派遣のマージンには有給休暇の適切な取得や、社会保険料、資格取得推奨などの教育訓練、社員と同等の交通費支給など、法令を遵守し、派遣スタッフが安心して業務に取り組める環境づくりのための費用が含まれています。

Q3.人材派遣の料金はいつ発生しますか?

人材派遣の料金は、実際に派遣社員を受け入れて、就業開始した後に発生します。

その他の人材派遣に関するよくある質問に関して、以下にまとめていますのでぜひご覧ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣の料金の仕組みを理解して自社にあった会社を選ぼう

人材派遣会社には、専門業務でたくさんの経験を積みスペシャリストとして活躍したい人、自由度の高いキャリアを優先したい人などさまざまな理由で「派遣」というはたらき方を選んでいる人が登録しています。

また、人材派遣会社によって、特定の業種や業務、エリアなどに強みを持っていたり、派遣社員に就業機会を提供できるよう教育訓練に力を入れていたりといった違いがあります。

それらのさまざまな違いによっても「人材派遣の料金」は異なります。そのため単にマージン率が低いことがよい訳ではありません。また単純に料金比較をして安い料金の人材派遣会社を選ぶのではなく、それぞれの企業の強みや特徴も加味し、自社に合った人材派遣会社を選びましょう。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする