HRナレッジライン

カテゴリ一覧

派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について

- 記事をシェアする

派遣社員の受け入れ時、派遣先企業の準備が整っていないと、派遣社員が不安を感じ、パフォーマンスや定着に影響を及ぼしかねません。本記事では「いかに派遣社員に活躍してもらうか」に重点を置き、どのような準備を行えばよいのかを詳しく解説します。

また、派遣社員を受け入れる際の留意点についても解説していますので、参考にしてみてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣社員の受け入れについて

人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された派遣事業を行う事業者が、雇用している派遣社員を企業に派遣する仕組みです。必要なスキルをもった人材を必要なタイミング・必要な期間に活用できます。

派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結びます。そして、派遣先企業と人材派遣会社は労働者派遣契約を結びます。後者はあくまで労働力の提供を目的とする契約であり、特定の派遣社員を派遣する内容ではありません。人材派遣会社は、派遣先企業からの依頼内容に沿って、派遣社員を選定します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣社員の受け入れに必要な準備

スムーズな就業開始のために、派遣先企業において以下のような準備を行います。

- 任せる業務の棚卸

- 派遣社員の受け入れを社内に周知

- 指揮命令系統の明確化

- 社内手続き

- 業務上必要な機器・備品などの準備

- 派遣社員がはたらきやすい環境づくり

それぞれについて解説します。

任せる業務の棚卸

前任の派遣社員や社員から業務の引き継ぎがある場合は、任せる業務内容をまとめておきましょう。前任者が不在の場合、指揮命令者が派遣社員に任せる業務の内容を整理しておきます。

ただ、派遣社員の契約内容によっては、前任者と業務範囲や対応時間が異なる場合があります。今回の契約で行うことのできる業務内容か確認しておきましょう。

任せる業務の手順や注意点を明らかにするため、マニュアルを用意しておくのもよいでしょう。派遣社員が業務に迷った際に確認できます。また、業務の属人化の防止にもつながります。

派遣社員の受け入れを社内に周知

派遣社員の受け入れについて部署内に周知します。初めて出社したときに、受け入れの内容が関係者に伝わっていないと、派遣社員が不安に感じることがあります。任せる業務の内容とその範囲、勤務時間、残業対応の可否など、業務に関係することを部署内に伝えておきましょう。

また、派遣社員が所属する部署だけでなく、同じフロアの関連部署、業務上やり取りする部署にも通知しておくと、円滑な人間関係が早期に構築できます。

指揮命令系統の明確化

指揮命令者や派遣先責任者の任命、苦情の窓口の設置などは労働者派遣法第41条で定められています。指揮命令者は派遣社員の直属の上司にあたり、派遣先での勤怠管理・就労環境の確認も担当します。派遣社員は指揮命令者に判断を仰ぐため、同一部署に所属しており、業務内容を理解して正確な指示のできる人を任命しましょう。

指揮命令者については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣法の指揮命令者とは?役割や選び方について分かりやすく解説

業務上必要な申請、機器・備品などの準備

業務上必要な機器・備品を準備しておくことで、派遣社員がスムーズに就業開始できます。1日も早く派遣先企業に慣れ、業務に集中できるよう、入館証やメールアドレス、業務用機器・備品、マニュアル、デスク・事務用品など、準備状況をチェックしておきます。

業務に必要なパソコンやシステムの権限、前任者からの引き継ぎ書類なども準備しておきましょう。

派遣社員がはたらきやすい環境づくり

特に初日は、派遣社員がどのタイミングで退社してよいかわからないので、業務が終了した際はひと声かけてほしい旨を伝えておきます。初日の終業時は派遣社員に労いの言葉をかけ、何か困ったことがなかったかを確認しましょう。

派遣社員の受け入れ初日に必要な説明など

派遣社員の受け入れ初日には、以下のような対応を実施します。

- 関係者への紹介

- 社内設備・フロアの案内

- 社内ルールの共有

- 業務に関する概要の説明

それぞれについて解説します。

関係者への紹介

派遣先責任者、指揮命令者、所属部署など、業務上の関係者に派遣社員を紹介します。自己紹介をしてもらう場合、人材派遣会社の担当営業を通じて事前にその旨を伝えておくと、派遣社員も心の準備ができます。

社内設備・フロアの案内

社内食堂や休憩室、立ち入り禁止エリア、緊急時における非常口・非常階段の場所などを案内します。

社内ルールの共有

社内組織の概要を説明し、自部署の位置づけを把握してもらうようにします。出退社時のルールやトイレ、給湯室、ロッカールーム、休憩室、社内食堂の利用など、業務とは直接関係がなくとも理解しておく必要がある社内ルールについて説明します。

機密情報の取り扱いルールは特に重要なため、説明のほかに誓約書の提出などがある場合は、事前に人材派遣会社の担当営業に知らせておくとスムーズです。

業務に関する概要の説明

社内・部署内の業務全体の流れ、任せる業務内容とその役割を説明し、派遣社員があらかじめ人材派遣会社から聞いている内容と齟齬がないかを確認します。異なるようなことが生じた場合は、すみやかに人材派遣会社の担当営業に連絡しましょう。

業務を進めていくうえでわからないことがあった場合、誰にどのようにして聞けばよいかも、座席表や組織図をもとに業務ごとに伝えておくと派遣社員が安心できます。

派遣社員を受け入れる際のポイントは以下の通りです。

| 派遣社員の受け入れに必要な準備(例) | |

|---|---|

| 任せる業務の棚卸 |

|

| 受け入れに関する社内周知 |

|

| 指揮命令系統の明確化 |

|

| 社内手続き |

|

| 業務上必要な機器・備品などの準備 |

|

| 派遣社員の受け入れ初日に必要な説明(例) | |

|---|---|

| 関係者への紹介 |

|

| 社内設備・フロアの案内 |

|

| 社内ルールの共有 |

|

| 業務に関する概要の説明 |

|

| 派遣社員がはたらきやすい環境づくり |

|

人材派遣を利用する際に気をつけたい点

派遣社員を受け入れる際の留意点として、主に以下の5つがあります。

- 業務指示を直接行う必要がある

- 派遣社員の選考や派遣社員を特定する行為は不可

- 対応できない業務がある

- 受け入れ期間に制限がある

- 契約書に記載されていない業務は任せられない

それぞれについて解説します。

業務指示を直接行う必要がある

派遣社員は、派遣先企業の社員から直接業務指示を受けながら社内で業務を行います。

派遣社員が自ら業務内容を判断することは難しいため、派遣先企業が派遣社員に何を依頼するかを判断・管理する必要があります。

派遣社員の選考や派遣社員を特定する行為は不可

派遣社員は派遣元である人材派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣先企業と人材派遣会社は労働力の提供を目的とする労働者派遣契約を結びます。派遣先企業と派遣社員は雇用関係がないため、派遣先企業が誰を派遣社員として受け入れるかを選ぶことはできません(労働者派遣法第26条第6項)。

派遣先企業は依頼したい業務に沿った人材のリクエストをすることはできますが、その内容から誰を派遣するかは人材派遣会社が判断します。そのため、派遣社員を選考することを目的とする面接もできません。

受け入れ前に行われる職場見学は、あくまでも派遣社員が希望した場合に派遣先企業を訪問し、派遣社員が業務内容や就業環境などを確認すること目的として実施します。

特定行為については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>【企業向け】派遣の特定行為を解説 禁止の背景や注意点は?

対応できない業務がある

労働者派遣法第4条と労働者派遣法施行令第2条によって、派遣社員ができる業務に制限があります。

禁止されている業務は以下の通りです。

- 港湾運送業

- 建設業務

- 警備業務

- 医療関係業務

- いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士など)

- 人事労務管理関係のうち、派遣先企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

禁止業務については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

受け入れ期間に制限がある

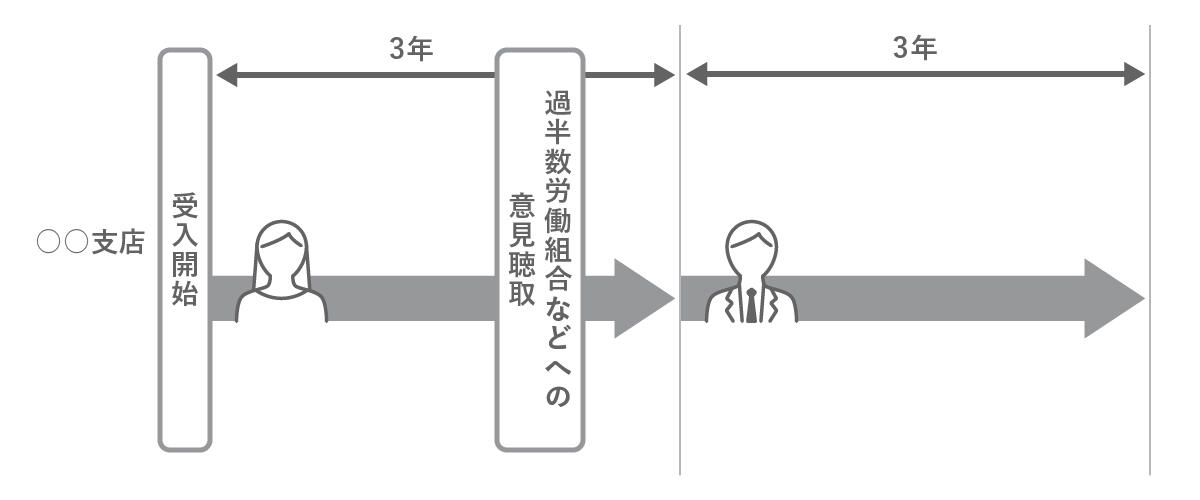

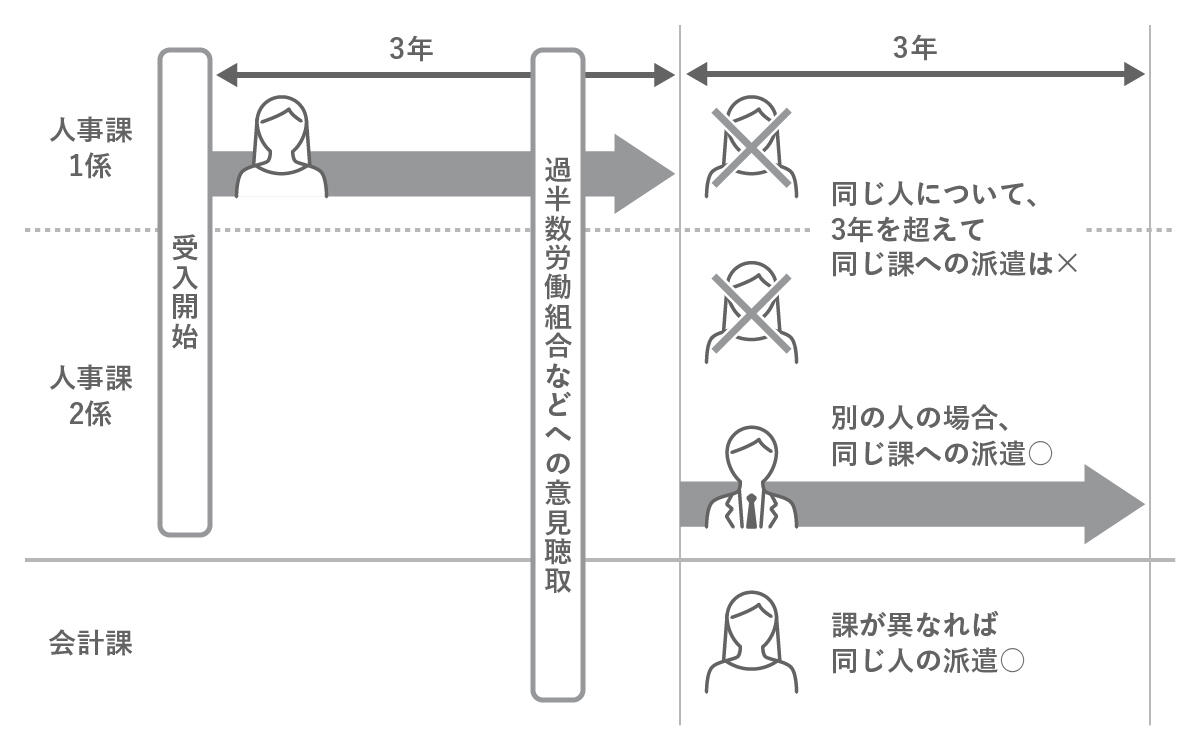

人材派遣では、派遣社員を受け入れられる期間が事業所単位と個人単位で次の通り定められています(労働者派遣法第40条の2)。

事業所単位の期間制限は原則3年まで、個人単位の場合も3年までです。事業所単位の場合は、派遣可能な期間を延長することが可能ですが、個人単位の場合は同一の派遣社員の受け入れの延長はありません。

【事業所単位】

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

【個人単位】

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

派遣の期間制限については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>人材派遣のクーリング期間を解説 企業が知っておきたいルールと注意点

契約書に記載されていない業務は任せられない

派遣元である人材派遣会社と派遣先企業の契約では、派遣社員の業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣社員を従事させることはできません。

もし、契約外の業務を派遣社員に依頼した場合には派遣法26条の違反による行政指導の対象となる可能性があります。そのため、依頼したい業務、もしくは今後発生するかもしれない業務については、契約書に記載しておく必要があります。また、契約当初は想定していなかった業務が発生した場合には、人材派遣会社へすぐに相談しましょう。

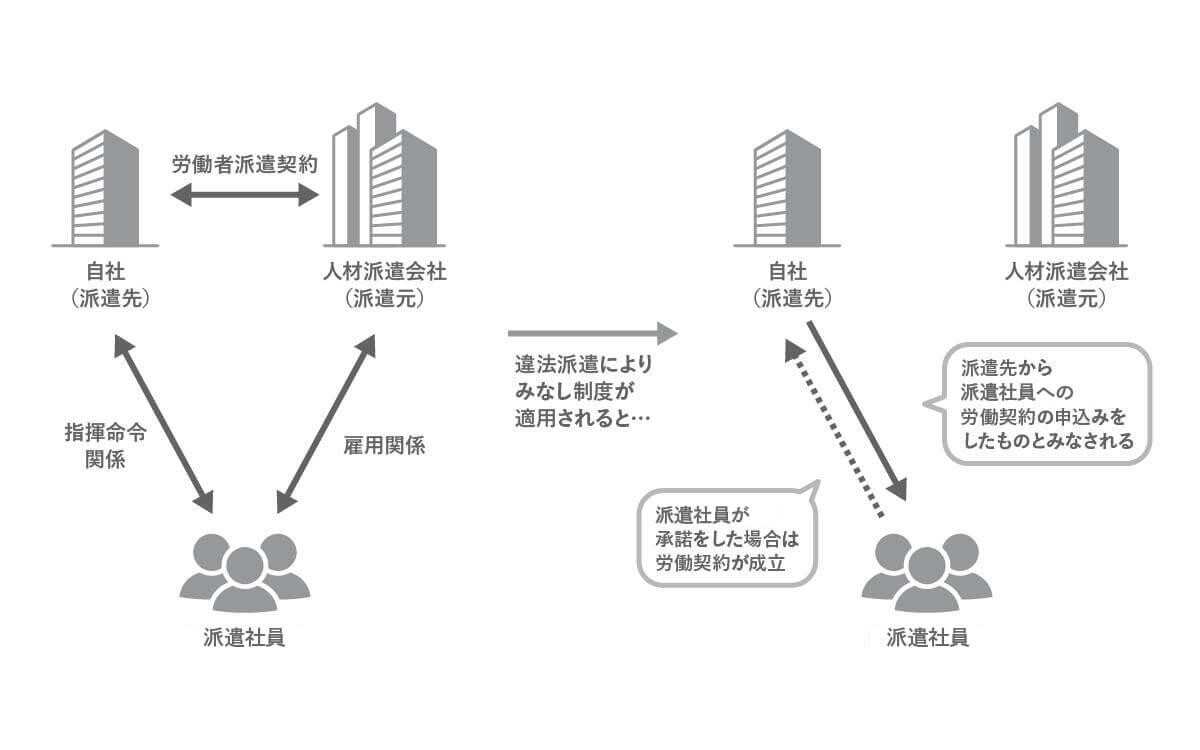

「労働契約申込みみなし制度」とは

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業が派遣社員に対して、直接雇用を申し込んだとみなす制度です。違法派遣を受け入れた時点で、派遣先企業が派遣社員に対して労働契約を申し込んだとみなされ、派遣社員がこの申込みに対して承諾の意思表示をすることにより、派遣先企業と派遣社員との間の労働契約が成立し、派遣社員を自社の社員として直接雇用することになります。

対象となる違法派遣

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣は次の通りです。

- 派遣社員を禁止業務に従事させる

- 無許可の事業主から派遣社員を受け入れる

- 事業所単位の期間制限をこえて派遣社員を受け入れる

- 個人単位の期間制限をこえて派遣社員を受け入れる

- 偽装請負など

特に期間制限は見落とされやすく、気付かないままに適用されてしまうこともあるので、派遣先企業としても十分に注意が必要です。派遣社員を受け入れる企業は、しっかりと期間の管理を行いましょう。

労働契約申込みみなし制度の概要を図で説明すると、次のようになります。

※参照:厚生労働省|労働契約申込みみなし制度

労働契約申込みみなし制度については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>労働契約申込みみなし制度の対象となるのは?ポイントと対策を解説

労働者派遣の禁止業務に従事させる

特定の業務で人材派遣が禁止されている理由は、大きく3つあります。

1つ目は専門性が高い業務で、理由は有期雇用である派遣に適していないためです。2つ目は他の法律に従うと決まっている業務で、港湾運送業がこれに当てはまります。3つ目は危険性が高い業務で、建設業務や警備業務などが当てはまります。慣れていないと事故の可能性が高まること、建設業務では誤った施工が行われた場合に問題になることなどが理由として挙げられます。

禁止業務については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

無許可の事業主から労働者派遣を受け入れる

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に対して申請を行い、許可を受ける必要があります。適切な雇用管理、資産要件などさまざまな基準をすべて満たしていると認められた場合に許可番号が付与され、「労働者派遣事業許可証」が交付されます。

「労働者派遣事業許可証」が交付されていない無許可事業主から派遣社員を受け入れることは、労働者派遣法によって禁止されているため、「労働者派遣事業許可証」の有無を必ず確認しましょう(労働者派遣法24条の2)。

事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れる

人材派遣の抵触日とは、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を指します。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、派遣可能期間は3年までと定められています。例えば、2025年10月1日にはじめて派遣社員を受け入れた場合、3年を過ぎた2028年10月1日が抵触日となります。

抵触日には「事業所単位」と「個人単位」があり、2つの期間制限を受けることになります(労働者派遣法第40条の2)。

同一の事業所において派遣社員を受け入れることができるのは原則3年までと定められています。3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合(派遣可能期間を延長する場合)は、抵触日の1ヶ月前までに派遣先事業所の過半数労働組合などに意見聴取を行う必要があります。

同一の派遣社員を派遣先企業の同じ組織単位(課など)で受け入れることができる期間は3年までと定められています。個人単位の期間制限には延長の概念はありません。派遣元の人材派遣会社が変わったとしても、同一の派遣社員を3年を超えて同一の組織単位で受け入れることはできません。

派遣社員を受け入れる期間に制限が設定された理由は、派遣社員の雇用を安定させるためです。労働者派遣法では「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」と定義されており、3年を超える期間で人材が必要な場合は、派遣先企業で直接雇用すべきという考えのもと、定められています。

いわゆる偽装請負

労働者派遣と業務委託には大きな違いがあり、それは業務指示の可否です。労働者派遣は派遣先企業が業務指示を行いますが、業務委託は委託会社が労働者に直接業務指示を行うと「偽装請負」とみなされます。業務委託は、委託会社が労働者に直接業務指示はできません。

偽装請負が起こる理由として、以下のようなケースが考えられます。

- 労働者派遣と業務委託を区別できておらず、意図せず実態が労働者派遣になってしまっている場合

- 労働者派遣法や各種の労働関係法令の規定から逃れることを目的に、意図的に請負契約や業務委託契約を締結する場合

後者が発生する理由としては、労働者派遣契約で求められる福利厚生の提供や派遣可能期間制限、労働者保護に関する義務などを回避しながらも一定の融通がきく形で労働力を得たいという考えがあることが挙げられます。制約を逃れるため契約上は請負や業務委託契約を締結して、実質的には派遣先企業の管理のもとで業務を行わせてしまうことで偽装請負が起こるのです。

こうした状態では「企業>労働者」という構造を招きかねず、労働者の立場や労働環境などにおいて不利益な状態が発生する可能性が高いため、偽装請負は禁止されています。

偽装請負については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>偽装請負の代表的なケースと問題点 企業の罰則・法的リスクや注意点を解説

派遣社員に活躍してもらうためのポイント

派遣社員の受け入れ後に、十分に活躍してもらうためには、以下のようなポイントが重要です。

- コミュニケーションの円滑化

- 充実した教育機会の提供

- 福利厚生への配慮

コミュニケーションの円滑化

社内でのコミュニケーションを取りやすい環境を整えると、派遣社員が安心して実力を発揮できます。業務に関する情報共有や、困りごとの相談を気軽にできるようにしましょう。

具体的には定期的なミーティングの機会を設けたり、必要な会議に参加してもらったりすると、コミュニケーションを円滑化できます。また、仕事の丁寧さや早さについてのポジティブなフィードバックも、派遣社員との関係構築に効果的です。

充実した教育機会の提供

派遣先企業の社員と同等の教育機会を派遣社員に提供することは、派遣先企業の義務です。業務を遂行するために必要な研修やスキルアップのサポートを行うことで、派遣社員が活躍しやすくなります。

複数人で行う集合研修や、実際の業務を通じて教育を行うOJT、オンライン学習など充実した教育機会を提供しましょう。

福利厚生への配慮

福利厚生を平等に提供することも大事なポイントです。不合理な待遇差があると派遣社員のモチベーションに悪影響を及ぼす可能性があります。休憩室や更衣室、社員食堂の利用など、適切な福利厚生を提供しましょう。

派遣契約の中途解約について

派遣契約は、原則中途解約ができません。何らかの事情でやむを得ず中途解約する場合、派遣先企業が講ずべき措置や指針が定められています。また、派遣契約の中途解約ができる条件は以下の通りです。

- 会社に倒産リスクがある場合

- スタッフに契約解除に値する問題がある場合

- 事前に告知して猶予期間を設けた場合

- 人材派遣会社との合意が確保できた場合

やむを得ず中途解約する場合、派遣先企業は、人材派遣会社に対して相当の猶予期間をもって契約解除を申し入れるとともに、明確な理由を明示する必要があります。中途解約にあたっては、派遣社員に対して新たな就業機会を確保する努力義務も定められています。なお、派遣契約の中途解約を行うと損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。

派遣社員の受け入れに関するよくある質問

こちらでは、派遣社員の受け入れに関するよくある質問を4つご紹介します。

Q1.契約途中で派遣社員を社員にすることは可能ですか?

派遣契約の期間中に、派遣社員を直接雇用することは基本的にできません。派遣契約は、あらかじめ定められた期間に基づいているため、その期間を遵守することが求められます。そのため、契約途中での直接雇用は契約違反となります。ただし、契約満了のタイミングでの雇用の検討は可能です。人材派遣会社へご相談ください。

Q2.派遣先企業が派遣社員の面接を行うことは可能ですか?

派遣先企業が派遣社員を選考すること、具体的には履歴書の提出を求めたり面接を行ったりすることは、労働者派遣法により制限されています。労働者派遣法では、派遣先企業が派遣社員を選考することを目的とする行為を行ってはならないと定めています。派遣社員の選考や特定を派遣先企業が行うことによって、人材派遣会社との契約に影響を及ぼす可能性があるためです。

Q3.派遣社員の受け入れ時に準備することはありますか?

派遣社員を受け入れる際には、スムーズな業務開始のために以下の準備が必要です。

- 担当業務や就業期間等の社内周知

- 入館者やネットワーク申請などの社内手続き

- 業務上必要な備品・マニュアル等の準備

また、派遣社員が就業初日に持参すべきものがある場合は、事前に営業担当者に伝えておきましょう。

Q4.派遣社員の受け入れ時に配慮することは何ですか?

派遣社員がスムーズに業務に適応し、快適にはたらける環境を提供するためには、以下の点に配慮することが重要です。

- 業務の「量」や「内容」を明確にする

- ハラスメント行為や安易な残業の禁止

- 意識的な声がけと相談窓口の提供

これらの配慮を行うことで、派遣社員が安心して業務に集中でき、効率的に業務を進められるようになるでしょう。職場の雰囲気やサポート体制が整っていると、派遣社員のモチベーションも向上し、より良い成果が期待できます。

その他、人材派遣に関するよくあるご質問に関しては、こちらをご確認ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣社員の受け入れ準備を整える

派遣社員が安心して業務を始めるためには、社内手続き(入館証やIDカードの発行、メールアドレスやプリンタなどの設定の準備など)や社内への周知など、事前に準備しておくことが大事です。また、業務全体の流れや任せる業務内容などを伝えておけば、派遣社員と派遣先企業のどちらにとってもスムーズなスタートにつながります。

特に就業開始直後は、派遣社員が安心して就業できることが最も大切です。受け入れる側の派遣先企業は、「派遣社員を受け入れる際のポイント」を抑え、人材派遣サービスのご活用に本記事をお役立てください。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする