HRナレッジライン

カテゴリ一覧

派遣禁止業務とは?3つの禁止理由や罰則、例外業務について解説

- 記事をシェアする

「派遣の禁止業務とは、どのようなものなのか知りたい」

「派遣を受け入れたいけど、うちの業務は禁止業務に該当しないだろうか」

「もし派遣の禁止業務に従事させた場合、どのような罰則があるか知りたい」

人材派遣の活用を検討されている方は、このようなお悩みやご要望をお持ちではないでしょうか。

人材派遣を活用する際に、気を付けなければならない点はたくさんありますが、その中の1つに法令の遵守があります。

労働者派遣法では「禁止業務(適用除外業務)」が規定されており、派遣元である人材派遣会社と派遣スタッフを受け入れる派遣先企業(自社)が守らなければならない内容が記載されています。しかし法律の内容は難しく、なかなか理解するのは難しいでしょう。

そこで本記事では、

- 派遣の禁止業務(適用除外業務)

- 派遣禁止業務の例外

- 派遣禁止業務に従事させたときの罰則

- 労働者派遣法における禁止業務以外で禁止されている5つのこと

などについて、人材派遣の活用が初めての方にも、わかりやすく解説しますので、ぜひご参考にしてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣の概要と適用される法律について

人材派遣とは、厚生労働大臣に認可された派遣事業を行う事業者が、雇用している派遣スタッフを別の企業(派遣先企業)へ派遣する仕組みです。人材派遣における派遣スタッフは雇用元ではない企業で就業することから、トラブルを防止するために禁止事項を設け、派遣スタッフを守る必要があるのです。人材派遣における禁止業務は派遣スタッフがはたらくために欠かせない決まりごとです。

人材派遣の概要や禁止業務を理解し適切に人材派遣を活用していきましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

なぜ派遣に禁止業務(適用除外業務)があるのか

派遣事業には、派遣スタッフに依頼することが禁止されている「禁止業務(適用除外業務)」があると耳にしたことがある方も多いでしょう。人材派遣の導入を検討されている方にとっては、自社の依頼したい業務が禁止されているかどうか気になるのではないでしょうか。

この章では、なぜ人材派遣で禁止されている業務があるのか、その理由や背景について解説します。

派遣禁止業務がある3つの理由

1999年12月の改正により派遣業務は原則自由となりましたが、一定の業種については派遣業務が禁止されています。禁止されている業務は、派遣業務の適用外ということで正式には「適用除外業務」と呼ばれます。

適用除外業務が規定されている理由は、主に次の3つがあります。

- 職務内容が危険である

- 職務内容が専門的である

- 派遣を認めると雇用が安定しない

派遣事業は規制が緩和され、派遣業務の自由化が進められていますが、上記の理由により一定の業種については依然として派遣業務が禁止されています。

派遣が可能な業務(ポジティブリスト方式)から派遣禁止業務(ネガティブリスト方式)になり労働者派遣できる業務が広がった背景

派遣事業で禁止されている業務は、労働者派遣業の適正な運営について定めた「労働者派遣法」で規定されています。1999年以前は、派遣業務は原則として禁止されており、人材派遣が可能な業務を限定して列挙するというポジティブリスト方式を採用していました。

ポジティブリスト方式が採用された理由は、派遣先企業の正社員が、派遣労働者に転換されるリスクを防止するというものでした。その後、1999年12月の改正により派遣事業の規制緩和が行われ、派遣業務の自由化が進められました。

派遣業務の自由化が進められた背景としては、日本経済の低迷によって日本独自の雇用形態の(新卒一括採用、年功序列型賃金、終身雇用)継続の限界や、企業の人材に求めるニーズの変化、また臨時的・一時的な活用であれば正社員雇用の代替リスクが少ないと考えられたことなどが挙げられます。

派遣で禁止されている業務

派遣禁止業務(適用除外業務)には、建設業、港湾運送業務などがあります。この章では、派遣禁止業務を具体的にご紹介します。

建設業での禁止業務

建設業では、元請け事業者であるゼネコンから下請け事業者であるサブコンに業務を発注し、サブコンからさらに中小事業者へ発注する重層下請け構造になっています。専門化や分業化が進む中で重層下請け構造が合理的な反面、管理の複雑化に伴う品質の低下や安全性の担保などの弊害が生じやすくなっています。

これらの問題を解決するために、国土交通省では一括下請負禁止などさまざまな対策を行っています。建設業で派遣事業を導入することは、これらの取り組みを阻害する恐れがあるため禁止されています。

建設業での派遣禁止業務の具体例としては、次のものが挙げられます。

- ビル・家屋などの建築現場の資材運搬・組み立て

- 道路・河川・鉄道などの工事現場での掘削・埋め立て・資材運搬

- 建築・土木工事でのコンクリート合成・建材加工・工事現場での準備作業

- 壁や天井などの塗装・補修

- 戸や窓などの建具類の固定・撤去作業

- 電飾版・看板などの設置・撤去

- 工事現場内での配電・配管工事・機器の設置

- 現場の入り口開閉や、車両出入りの管理/誘導

- 工事後の現場整理・清掃

- 大型仮設テントや大型仮設舞台の設置

- プレハブなどの仮設住宅の組み立て

- 建造物や家屋の破壊・解体

また、上記の準備作業についても同様に派遣禁止業務となっています。一方で、建設工事の現場で直接作業に従事する業務は派遣禁止業務となりますが、設計や施工管理などの現場で行わない事務的な業務においては派遣可能となっています。

港湾運送業での禁止業務

港湾運送業では、もともと日雇港湾労働者を公共職業安定所に登録し、職業紹介を行う雇用調整制度が設けられており、その制度の適切な運用を守るために派遣禁止業務とされています。

禁止になっている業務は、港湾荷役内の現場作業に係わるもので、具体例としては次の通りです。

- 湾岸から船舶・船舶から湾岸への貨物の積み込みや荷降ろし

- 船舶上で貨物を移動・固定する作業

- 船舶に積み込んだ貨物や、船舶から荷降ろしをした貨物に対する荷づくり・荷ほどき

- 船舶に積み込んだ貨物の梱包・袋詰め・包装の修理

- 船舶や湾岸における貨物の積み降ろしスペースの清掃

- 船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への運送

- 港湾倉庫の内部における貨物の荷ほどきや仕訳作業

- 運送車両(トラックや鉄道など)に湾岸倉庫などから貨物の積み込み・荷降ろしする作業

なお、港湾荷役の現場で直接作業に従事する業務は派遣禁止業務となりますが、事務業務やトラックの運転などの現場外での業務は派遣禁止業務とはなりません。

警備業での禁止業務

警備業では、警備業法において警備業務の適正な遂行を行うことが求められていることや業務上ならびに身分上の指導監督を行う必要性があることから禁止業務として指定されています。

派遣禁止業務とされる警備業務の具体例は次の通りです。

- イベント会場や遊技場などの入口での手荷物検査

- 事故の発生を防止・警戒することを目的とした不審者への注意喚起や質問

- 事故の発生を防止・警戒することを目的とした建造物内などの巡回

- 混雑する場所での人や車両などの整理・誘導

- 貴重品や金品などの運搬中における監視

- 防犯の通報に対する待機業務

- 当直や夜間窓口など、建物内が無人の時間帯に警備を目的に常駐する業務

病院・診療所・医療関連施設などにおける医療関連業での禁止業務

適切な医療行為を行うためには、医療に関する専門知識や経験、資格が必要であり、専門性を持った労働者が1つのチームとして連携し医療行為を行う必要があります。しかし、派遣元が労働者の決定や変更を行う派遣事業では、これらを実現することが難しいと考えられているため、医療関連業務は派遣禁止業務とされています。

医療関連業務は、派遣が禁止されている場所(病院など)で行われる業務や「派遣が禁止されている資格者(医師など)が行う業務が派遣禁止業務とされています。そのため配膳業者が実施する「病院での配ぜん業務」などは禁止対象ではありません。

また、派遣が禁止されている資格者が行う業務であっても派遣が禁止されている場所ではない「社会福祉施設(養護老人ホームなど)での看護師業務」などについては、派遣禁止業務に該当しません。

派遣が禁止されている資格者の具体例は、次の通りです。

- 医師および歯科医師

- 薬剤師

- 保健師

- 助産師

- 看護師および准看護師

- 歯科衛生士

- 歯科技工士

- 診療放射線技士

- 臨床検査技師

- 理学療法士

- 作業療法士

- 視能訓練士

- 臨床工学技士

- 義肢装具士

- 救急救命士

- 言語聴覚士

- 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に係るものであって、病院などまたは医療をうける居宅において行われるもの)など

また、派遣が禁止されている場所の具体例は次の通りです。

- 病院

- 診療所

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

- 医療を受けるものの居宅 など

税理士・社会保険労務士などのいわゆる「士業」の一部での禁止業務

弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士業」についても、派遣禁止業務とされています。士業は、業務委託に基づく独自の権限で業務を行う者で、派遣先企業(自社)の指揮命令に従うという性質に馴染まないことから、派遣禁止業務とされています(弁護士法第3条など)。

以下の士業は、派遣が禁止されていない一部の業務を除いて、派遣の禁止業務とされています(派遣が禁止されていない一部の業務については、「派遣禁止業務の例外士業の一部をご覧ください)。

- 弁護士

- 外国法事務弁護士

- 司法書士

- 土地家屋調査士

- 管理建築士

- 公認会計士

- 税理士

- 弁理士

- 社会保険労務士

- 行政書士 など

派遣禁止業務に従事させたときの罰則

派遣禁止業務に人材を派遣した人材派遣会社には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則があります(労働者派遣法第59条1号)。また、派遣先企業(自社)に対しても、是正勧告がおこなわれ、勧告に従わない場合には、企業名が公表される可能性があります。

また、罰則ではありませんが、派遣スタッフを禁止業務に従事させた場合に派遣先企業(自社)に適用される制度として「労働契約申込みみなし制度」があります。

労働契約申込みみなし制度は次の項目で詳しく解説します。

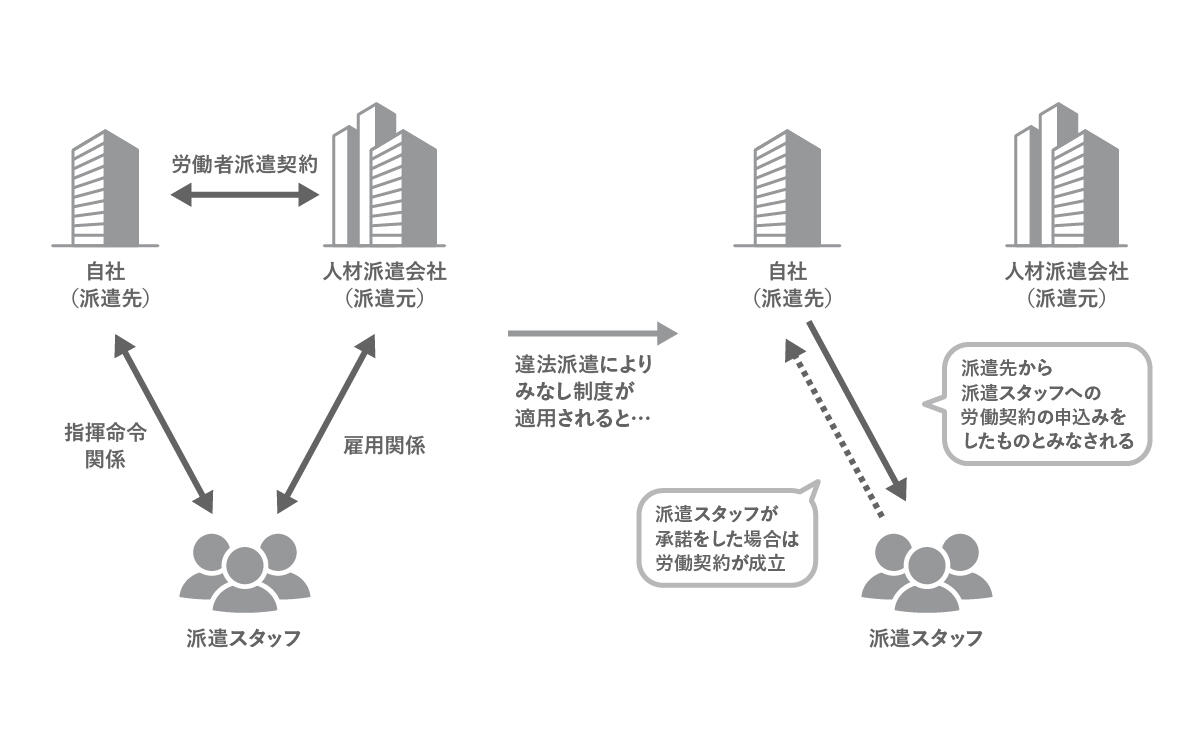

「労働契約申込みみなし制度」とは

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業(自社)が派遣スタッフに対して、直接雇用を申し込んだとみなす制度です。違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣スタッフに対して労働契約を申し込んだとみなされ、派遣スタッフがこの申込みに対して承諾の意思表示をすることにより、派遣先と派遣スタッフとの間の労働契約が成立し、派遣スタッフを自社の社員として直接雇用することになります。

労働契約申込みみなし制度は派遣禁止業務に対してだけでなく、派遣の期間制限に違反した場合などにも適用されます。労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣は次の通りです。

- 派遣労働者を禁止業務に従事させる

- 無許可の事業主から派遣スタッフを受け入れる

- 事業所単位の期間制限をこえて派遣スタッフを受け入れる

- 個人単位の期間制限をこえて派遣スタッフを受け入れる

- 偽装請負など

特に期間制限は見落とされやすく、気付かないままに適用されてしまうこともあるので派遣先企業(自社)としても十分に注意が必要です。派遣スタッフを受け入れる企業は、しっかりと期間の管理を行いましょう。

労働契約申込みみなし制度の概要を図で説明すると次のようになります。

- ※参照:厚生労働省|労働契約申込みみなし制度

ただし違法であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合(善意無過失の場合)は適用されません。

労働契約申込みみなし制度については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>労働契約申込みみなし制度の対象となるのは?ポイントと対策を解説

派遣禁止業務の例外

ここまで、派遣禁止業務や派遣禁止業務に従事させたときの罰則について解説しましたが、派遣禁止業務には、例外も存在します。例外とはつまり、派遣禁止業務の中でも例外的に派遣事業を行ってもよい業務のことです。

この章では、派遣禁止業務の例外のうち4つの代表的なケースをご紹介します。

建設業の施工管理など

建設業の中でも、現場作業ではない事務などの業務は、派遣禁止業務の対象とはならず派遣が可能です。具体的には、事務所などでの事務業務、設計、積算、施工管理業務(工程管理を含む)、CADオペレーターなどが例外業務となります。

湾岸地域の事務など

派遣禁止業務として指定されている港湾運送業務は、主に港湾荷役の現場作業に係るものとされています。そのため、上記以外の業務は、港湾・湾岸地域の業務であっても派遣可能です。

具体的には、港湾内の事務所における事務業務、荷役に利用する機械の保守メンテナンスの業務、事務所と作業場の間の連絡業務などが挙げられます。

医療関連業務の例外に該当する3つのケース

医療関連業務の派遣禁止業務の中でも、次に該当する場合は派遣が可能となっています。

- 紹介予定派遣

- 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務

- 就業の場所がへき地・地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院など

以下で、それぞれについて詳しく解説します。

紹介予定派遣

医療関連業務でも、紹介予定派遣という形態であれば、派遣は可能です。

紹介予定派遣とは、6ヶ月以内の派遣期間の後、派遣先企業と派遣スタッフが直接的な雇用関係(正社員など)を結ぶことを前提にした派遣形態です。

つまり、派遣期間が、直接雇用するまでの試用期間として機能するケースです。この紹介予定派遣の場合は、医療関連業務であっても派遣することが可能です。

紹介予定派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務

派遣が禁止されている医療関連業務であっても、産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代わりとして派遣する場合は、例外的に派遣が認められています。

就業の場所がへき地・地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院など

就業の場所が、へき地などにある場合は、医療関連業務の派遣禁止業務であっても例外として派遣が認められます。へき地とは、離島や過疎地域など、厚生労働省令により指定された地域のことを指します。

また、へき地以外でも、地域における医療確保のためには、医業に派遣労働者を従事させる必要があると厚生労働省令で定められた場所においても、派遣が可能です。

士業の一部業務

士業の業務は、原則として派遣禁止業務となりますが、次に挙げる一部の業務は、派遣することが可能になっています。

公認会計士の業務の一部

公認会計士の業務は、原則として派遣禁止業務となりますが、次の2つの条件のすべてを満たしている場合は派遣が可能です。

- 派遣元が税理士および税理士法人以外のものであること

- 派遣の対象となる税理士が、派遣先企業の税理士または税理士法人の補助者として業務を行うケース

税理士の業務の一部

税理士の業務も原則として派遣禁止業務となりますが、次の2つの条件をすべて満たしている場合は派遣が可能です。

- 派遣元が税理士および税理士法人以外のものであること

- 派遣の対象となる税理士が、派遣先企業の税理士または税理士法人の補助者として業務を行うケース

弁理士の業務の一部

弁理士の業務も原則として派遣禁止業務となりますが、次の条件を満たす場合は、派遣が可能です。

- いわゆるコンサルティング(相談に応ずること)に係るものに関して、派遣元が特許業務法人以外とするケース

社会保険労務士の業務の一部

社会保険労務士の業務も原則として派遣禁止業務となりますが、次の2つの条件をすべて満たす場合は、派遣が可能です。

- 社会保険労務士法人が派遣元となり、同法人の使用人である社会保険労務士を派遣対象者としている

- 派遣先企業が上記の他の開業社会保険労務士または、社会保険労務士法人であるケース

行政書士の業務の一部

行政書士の業務も原則として派遣禁止業務となりますが、次の条件を満たす場合は、派遣が可能です。

- 行政書士および行政書士法人が派遣元となり、派遣先企業が他の行政書士または行政書士法人とするケース

労働者派遣法で定められている派遣禁止業務以外の5つの禁止事項

第2章で派遣禁止業務について解説しましたが、労働者派遣法には、派遣禁止業務以外にも禁止事項があります。この章では派遣を利用するにあたり、押さえておくべき禁止事項を5つご紹介します。

日雇派遣は原則禁止

労働者派遣法では、日雇派遣が原則禁止されています(労働者派遣法第35条の4)。日雇派遣の定義は、「日々又は30日以内の期間を定めて雇用される者」となっています。

ただし、例外条件も定められており、一定の条件に該当する労働者や、一部の業務では例外的に日雇派遣も認められています。

日雇派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>日雇派遣は原則禁止?単発バイトとの違いや例外となる条件、メリットや留意点を徹底解説

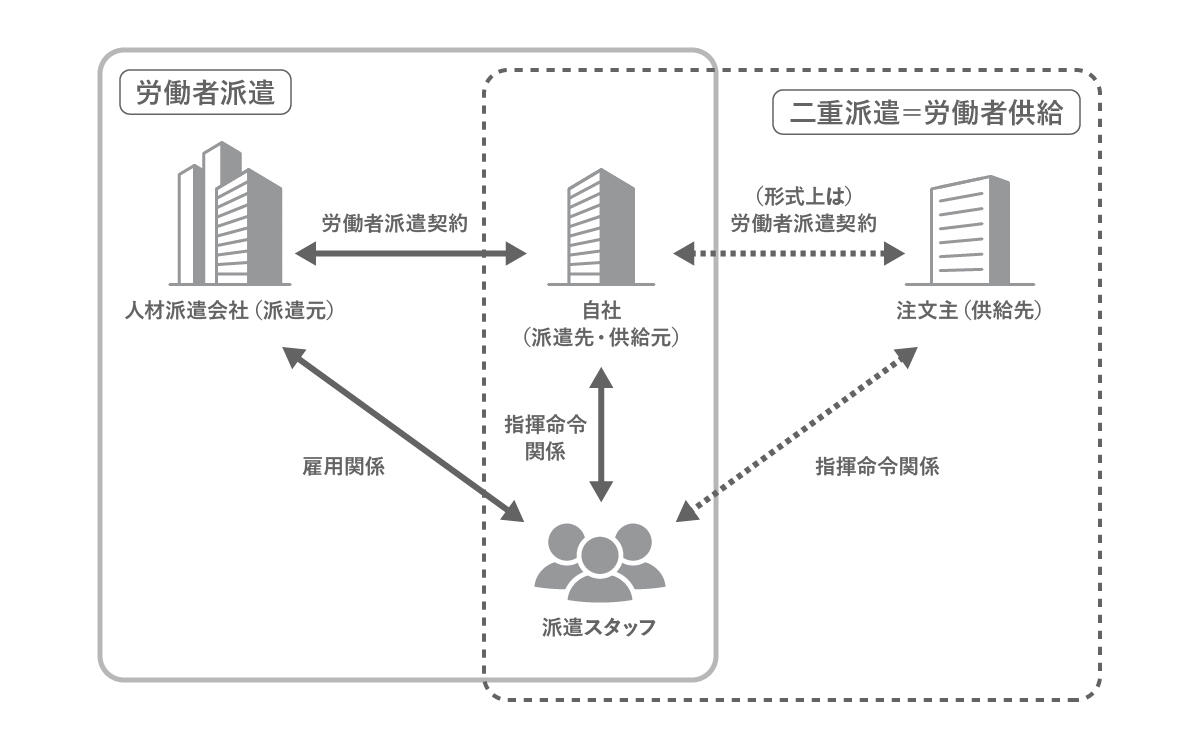

二重派遣は禁止

労働者派遣法では、二重派遣が禁止されています(労働者派遣法第24条の2)。人材派遣会社(派遣元)から派遣された派遣スタッフを、派遣先企業(自社)がさらに別の企業などに派遣し、派遣先以外の指揮命令によって労働に従事させることです。

- ※参照:厚生労働省|労働者派遣制度の現状等に関する資料

二重派遣は、派遣スタッフの賃金が中間搾取されることを防いだり、雇用の責任範囲があいまいになることを防いだりするために禁止されています

二重派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>二重派遣とは?概要と対策を分かりやすくご紹介

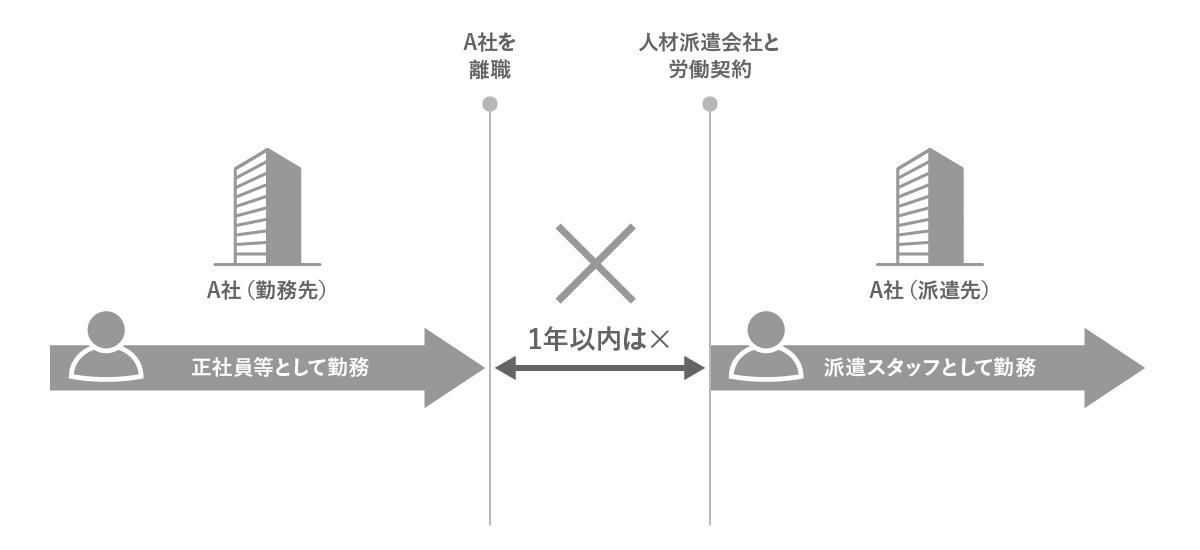

離職労働者の1年以内受け入れ禁止

労働者派遣法では、派遣先企業が離職労働者の1年以内に派遣として受け入れることを禁止しています(労働者派遣法第40条の9第1項)。

- ※参照:厚生労働省|離職後1年以内の労働者派遣の禁止について

つまり、離職労働者直を派遣スタッフとして受け入れる場合は、1年以上期間をあけなければなりません。

離職後1年以内の労働者の派遣受け入れについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>離職後1年以内の派遣社員を受け入れると違法?罰則と例外を徹底解説

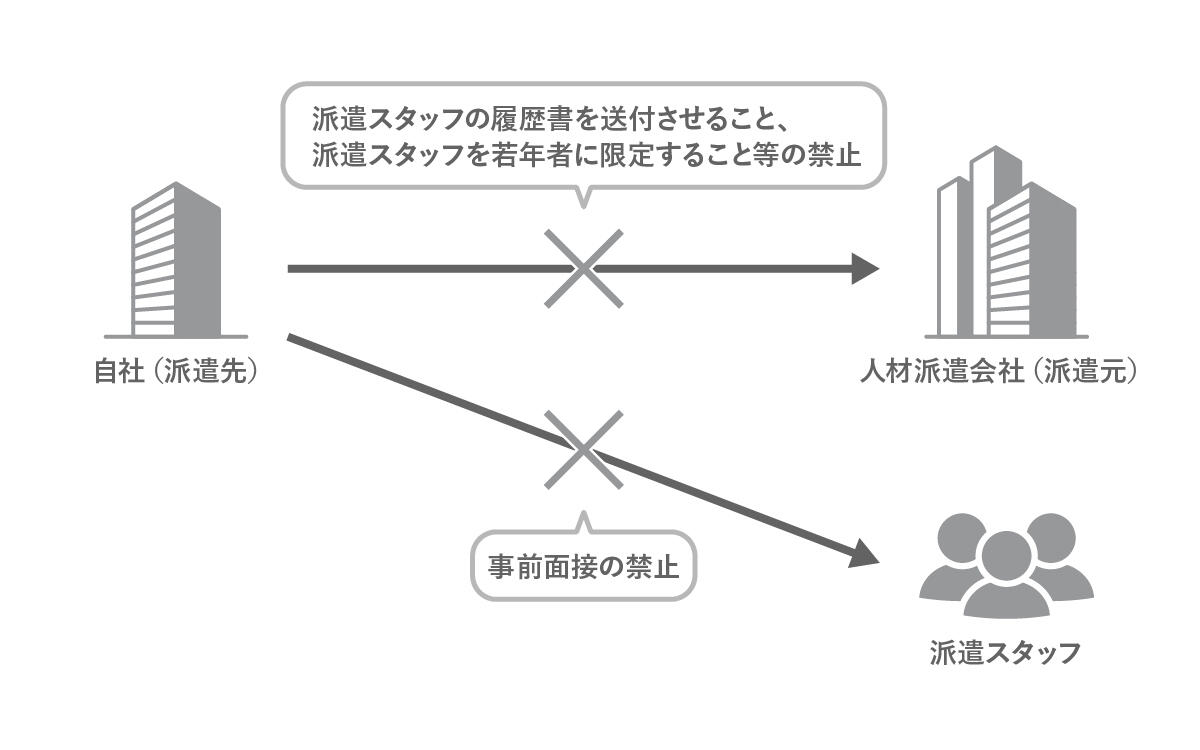

派遣先企業が派遣スタッフを特定する行為(面接など)の禁止

労働者派遣法では、派遣先企業(自社)が、派遣スタッフを特定する行為(特定目的行為)を禁止しています(労働者派遣法第26条6項)。派遣スタッフを特定する行為としては、履歴書の提出を求めたり、面接をしたりといったことが挙げられます。

- ※参照:厚生労働省|特定目的行為の禁止について

また職場見学は、派遣先企業が派遣スタッフを選考・特定するためのものではない点に注意が必要です。職場見学はあくまでも派遣スタッフが希望した場合に派遣先企業(自社)を訪問し、派遣スタッフが業務内容や就業環境などを確認することをいいます。

派遣の特定行為については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>【企業向け】派遣の特定行為を解説 禁止の背景や注意点は?

派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位でそれぞれ3年を超えた派遣受け入れの禁止

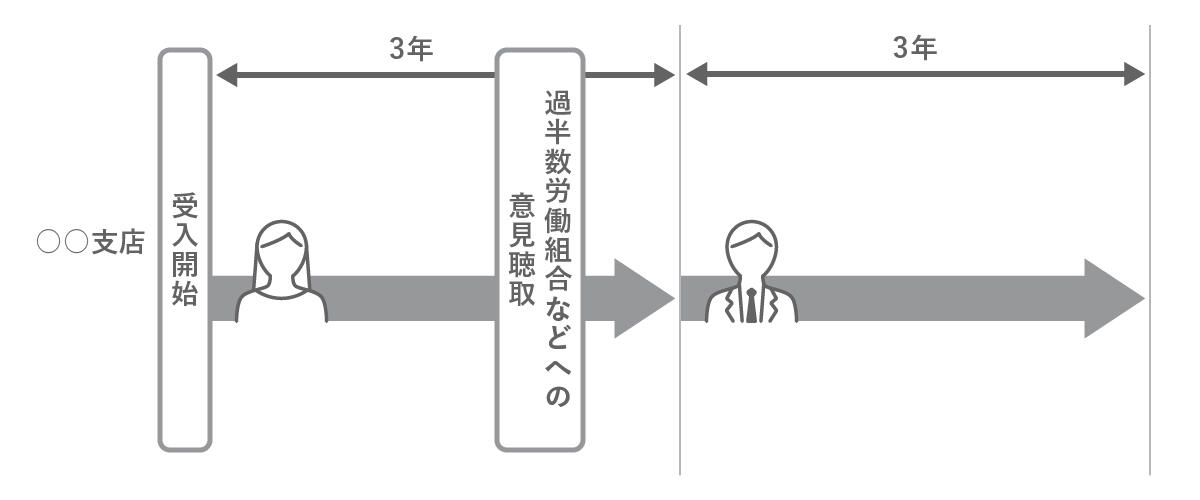

人材派遣では、派遣スタッフを受け入れられる期間が事業所単位と個人単位で次の通り定められています(労働者派遣法第40条の2)。

【事業所単位】

- ※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

同一の事業所において派遣スタッフを受け入れることができるのは原則3年までです。3年を超えて派遣スタッフを受け入れようとする場合(派遣可能な期間を延長する場合)は、抵触日の1ヶ月前までに派遣先事業所の過半数労働組合などに意見聴取を行う必要があります。

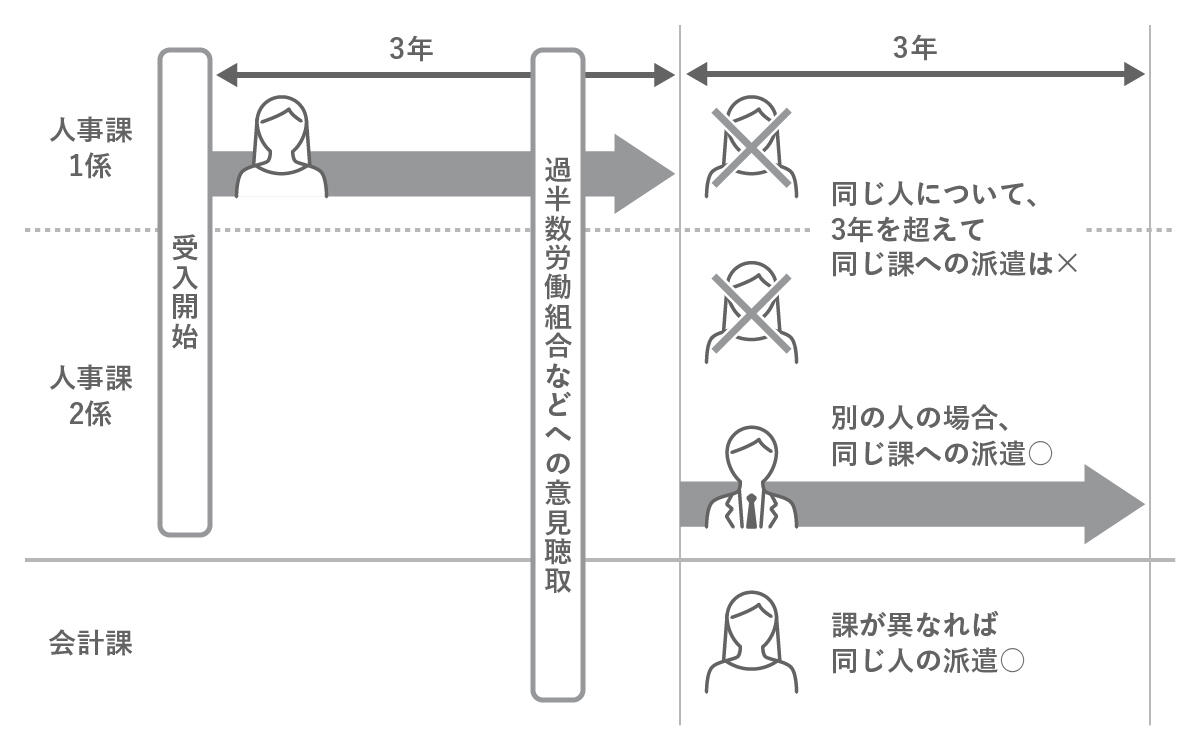

【個人単位】

- ※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

同一の派遣スタッフを自社内の同じ組織単位(課など)で受け入れることができる期間は3年までです。個人単位の期間制限には延長の概念はありません。派遣元が変わったとしても、同一の派遣スタッフを3年超えて同一の組織単位で受け入れることはできません。

また、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限では、事業所単位の期間制限が優先される点に注意が必要です。

例えば、個人単位の期間制限より事業所単位の期間制限のほうが早い場合は、意見聴取を行い、その事業所の派遣可能期間を延長しなければ、個人単位の期間制限に達していない派遣スタッフであっても、事業所の抵触日以降も継続して受け入れることはできません。

ただし、産前産後休業・育児休業などを取得する社員の業務や有期プロジェクト業務など、常用雇用の代替となる恐れが低い業務は派遣受け入れ期間の制限は受けません。自社が依頼したい業務や人員の補充が受け入れ期間の対象になるのか、ならないのかは人材派遣会社に確認をしましょう。

人材派遣の3年ルールについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>派遣の3年ルールとは?例外や3年を超える場合の手続きを解説

派遣禁止業務(適用除外業務)を理解して適正に利用しよう

派遣禁止業務と罰則、人材派遣における業務以外の禁止事項などについて解説をしました。

人材派遣は、採用や労務管理の工数やコストの軽減、即戦力人材の採用など、多くのメリットがある人材サービスです。人材派遣を活用し、企業成長や企業利益を追求するには、人材派遣について正しい情報を理解し、運用しなければいけません。

そのためには労働者派遣法で定められている派遣禁止業務(適用除外業務)の理解と遵守が必要です。派遣禁止業務をはじめ、人材派遣における業務以外の禁止事項などについて正確に理解し法令を遵守しましょう。そうすることで、トラブルなく安全に人材派遣のメリットを得ることができます。

しかし、自社だけで対応するのは不安な点も多いでしょう。その場合は人材派遣会社に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

よくあるご質問

1.なぜ派遣禁止業務があるのでしょうか?

派遣禁止業務がある主な理由は、①職務内容が危険である②職務内容が専門的である③派遣を認めると雇用が安定しない、の3つです。派遣事業は規制が緩和され、派遣業務の自由化が進められていますが、上記の理由により一定の業種については依然として派遣業務が禁止されています。

2.派遣禁止業務は具体的に何がありますか?

派遣禁止業務には、建設業、港湾運送業務、警備業、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などの士業があります。派遣禁止業務に人材を派遣した人材派遣会社には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則があるので、注意が必要です。

監修者

パーソルテンプスタッフ株式会社

法人マーケティング第二室 室長

河内 諒子

パーソルテンプスタッフに入社後、都内にて派遣サービスの法人営業を7年担当。その後、営業企画部門で法人向けのコンテンツ制作および法改正時の対応、グループ統合対応などに従事。2022年より現職、法人マーケティング第二室の責任者として、記事やセミナー、メールなどのコンテンツを通して情報発信を行う。

- 記事をシェアする