HRナレッジライン

カテゴリ一覧

女性管理職の現状は?女性管理職を増やす方法を解説

公開日:2025.03.13

- 記事をシェアする

社員が性別差を感じることなく自身の強みを活かしながら業務を行える職場は、理想的です。

しかし、日本では女性がキャリアを積み管理職になることに課題を感じている企業や社員が多い現状にあるといわれます。

女性の活躍を促進できれば、企業にとっても多くのメリットがありますが、その人的リソースを活用できていない、または活用に関して課題を感じている企業が多いようです。

本記事では、女性の管理職を増やすメリットや方法について解説します。

目次

女性管理職とは

女性管理職とは、企業や組織内で、部門やチームの運営・管理を行う役割を担う女性を指します。具体的には、部門長・課長クラス、役員クラス、プロジェクトリーダーやチームリーダーなどの、他の社員を指導・監督し、業務の進行を管理するポジションに就いている女性のことです。これらの役職には、意思決定権が伴い、組織全体の方針や戦略に関与する責任があります。

女性活躍推進法改正や、女性が職場でより活躍するためのポイントはこちらで解説しています。

>>女性活躍推進法の改正内容と企業の対応ポイント|企業が取り組むべきこととは

女性管理職比率の現状について

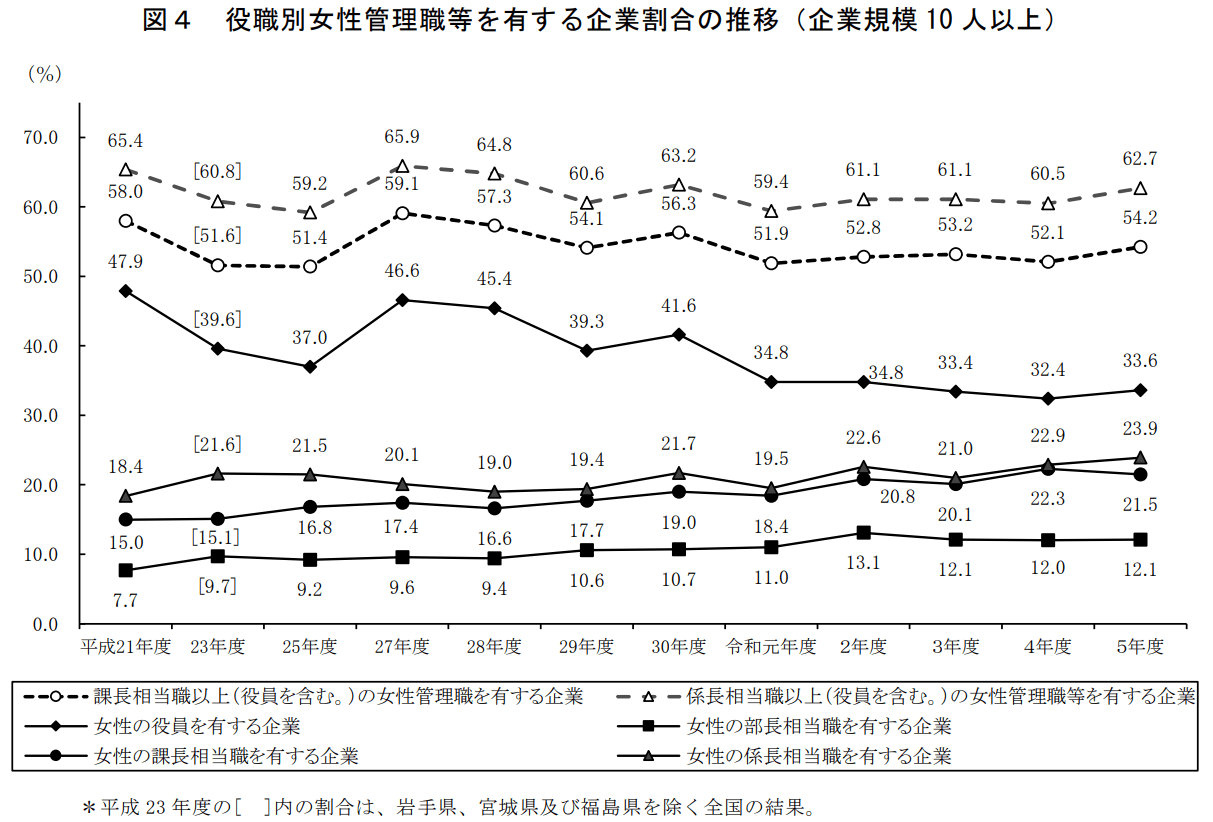

女性の管理職比率の現状は、令和5年度の厚生労働省の雇用均等基本調査によると、役員を含む課長相当職以上の女性管理職を有する企業割合は54.2%(令和4年度52.1%)、役員を含む係長相当職以上の女性管理職等を有する企業の割合は62.7%(同60.5%)となっています。

また、女性管理職を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業は12.1%(同12.0%)、課長相当職は21.5%(同22.3%)となっています。

- ※引用:厚生労働省|令和5年度雇用均等基本調査

規模別にみると、規模が大きくなるほど、各管理職の女性を有する企業割合が高くなる傾向にあります。5,000人以上規模では、部長相当職の女性管理職を有する企業が80.8%、課長相当職の女性管理職を有する企業が97.3%、1,000~4,999人規模では、部長相当職の女性管理職を有する企業が51.7%、課長相当職の女性管理職を有する企業が82.3%となっています。

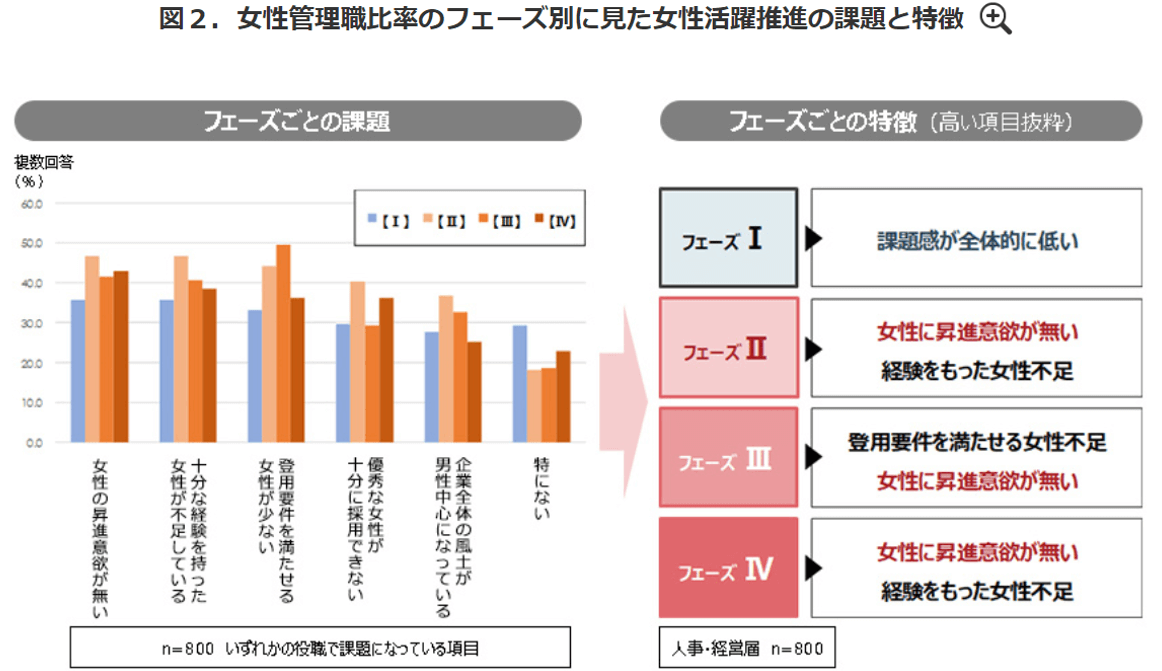

パーソル総合研究所の「女性活躍推進に関する定量調査」によると、企業の人事課題を見ると、女性活躍について全体の38.8%が課題感ありと回答しています。全体の4分の1を占める女性管理職がいないという企業は、そもそも女性活躍への課題感が22.8%と低い傾向にあります。

課題の内容は「女性の昇進意欲が無い」が42.4%、「十分な経験を持った女性が不足している」が41.6%、「登用要件を満たせる女性が少ない」が40.8%で上位となっています。女性管理職比率が上がっても女性の管理職意向は同程度であり、「女性の昇進意欲が無い」ということが共通の課題になっていることがわかります。

- ※引用:パーソル総合研究所|女性活躍推進に関する定量調査

女性管理職比率の開示義務化

厚生労働省は女性活躍推進法の改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「女性管理職比率」を追加し、情報公表を義務化しました。

従業員が持つ能力や経験、会社に対するエンゲージメント(従業員満足度)などの人的資本は、目には見えない無形資産であり、その無形資産を各企業がどれだけ有しているのかを可視化して開示することが求められています。義務化の背景にあるESG経営や、SDGsといった企業活動に対する関心の表れともいえるでしょう。

財務面のみならず、人的資本は顧客や求職者によって、企業を見極める際の重要な判断指針となりつつあるのです。こういった人的資本の可視化は、企業の透明性向上やダイバーシティ推進に寄与しますが、改善へのプレッシャーや追加リソースの必要性、数値目標の偏りなどの課題もあります。

海外の女性管理職比率

令和4年の内閣府男⼥共同参画局の⼥性活躍に関する基礎データによると、就業者に占める女性の割合は、日本は令和3(2021)年は44.7%であり、諸外国と比較して大きな差はありません。一方、管理的職業従事者に占める女性の割合は、諸外国ではおおむね30%以上となっているのに比べ、日本は令和3(2021)年は13.2%となっており、諸外国と比べて低い水準となっていることがわかります。

女性管理職が増えない理由

では、なぜ日本では女性管理職が増えないのでしょうか。日本における女性管理職の割合は他国に比べて低い水準にとどまっていると考えられますが、主な理由について解説します。

女性が管理職になる環境が整っていない

社内の環境が整っていないというケースも多くあります。管理職は業務が多く、長時間労働をしなければいけない文化や、女性が多く負担する傾向にある育児や介護などと両立するための支援不足のほか、男性中心の社内のネットワークや強いコミュニティといった企業文化の影響もあるでしょう。

女性管理職の前例が少ない

これまで、自社内の女性管理職のロールモデルが少ないため、女性社員が自らのキャリアをどのように構築すべきか具体的なビジョンを描きにくい場合も考えられます。前例がないために、女性が管理職になることへの抵抗感や不安感が企業内で強く残っているというケースもあるでしょう。

育児休業取得による評価の影響

育児休業を取得した場合に、その期間がキャリアの中断と見なされることが多く、評価が低下する可能性も少なくないです。職場復帰しても、育児休業を取ったことが影響を与え昇進のチャンスが減少し、結果として管理職への道が遠のく場合があります。場合によっては、育児休業を取得することが、責任感の欠如やコミットメントの低さと見なされるというケースもあり、これが昇進評価にマイナスの影響を与えるといったこともあるようです。

育児介護休業法の概要と、企業にとって知っておくべき4つの制度について、わかりやすく解説しています。

>>育児介護休業法の4つの制度や改正内容・企業で必要な対応を解説

キャリア形成の支援不足

女性が管理職になるためのスキルや経験を積む機会が十分に提供されていないことも要因の一つと考えられます。リーダーシップ研修やメンター制度など、女性に対するキャリア形成の支援や教育が不足すると、結果的に女性が管理職になるための準備が整わない傾向があります。

メンター制度やキャリアデザインのメリットやポイントなどについて、以下で詳しく解説しています。

>>メンター制度とは?概要やメリット、導入までの流れについて解説

>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介

女性管理職が増えるメリット

女性管理職が増えることにはいくつかのメリットが考えられます。企業には具体的にどのようなメリットが考えられるでしょうか。特に考えられる3つのメリットを解説します。

女性社員のモチベーションや定着率の向上

女性社員のキャリアパスが明確になることで、彼女たちのモチベーションや仕事へのコミットメントが一層高まります。これにより、優秀な女性社員が長期にわたり企業に貢献する意欲が高まり、その結果として、企業全体のパフォーマンスや競争力も向上します。さらに、女性社員の定着率が向上することで、企業は多様な視点やアイデアを取り入れることができるでしょう。こうしたメリットは、企業にとって大きな強みとなり、持続的な成長を支える重要な要素となります。

社員が定着率については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>社員定着率が低い原因とは?定着率を上げる取り組みをご紹介

>>社員を定着させるには?平均離職率や離職率がもたらす影響を解説

多様性のある組織づくり

性別にとらわれない管理職登用は、多様な視点やアイデアが生まれやすい環境を作ります。問題解決能力やイノベーションが促進され、顧客からのニーズの対応への柔軟性がアップすると、組織としての市場の競争力が向上するでしょう。

ダイバーシティの意味、企業における重要性や具体例などについて、こちらの記事で解説しています。

>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介

ESG観点での評価向上

女性管理職を積極的に登用することによる、ジェンダー平等や多様性の推進が企業に対するESG(環境・社会・ガバナンス)の評価を高め、投資家や顧客からの信頼の向上につながります。企業のイメージがアップし、長期的な競争優位性の強化が期待できます。

女性管理職を増やすための方法

どのようにすれば女性管理職を増やすことができるのでしょうか? 単に管理職の数を増やすだけでなく、その過程でどのような要素が影響を与えるのか、どのような方法が効果的なのかを考えることが求められます。それぞれについて解説します。

多様なはたらき方ができる環境を提供する

柔軟なはたらき方を提供することで、育児・介護と仕事を両立しやすい環境を整えることが重要です。制度ではテレワーク・フレックスタイムを導入したり、時短勤務を拡充したりすることにより、女性がワーク・ライフ・バランスを保ちながらはたらくことができるようになり、性別にかかわらずキャリアを積めるようになります。

多様なはたらき方についての解説はこちらをご参照ください。

>>時差出勤を企業が導入する際のポイントやメリットについてご紹介

>>ハイブリッドワークとは?メリットや導入する際のポイントを解説

>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説

公平な評価制度を導入する

性別に基づく偏見を排除し、公平な評価制度の導入によって、女性が管理職に昇進する機会を平等にできます。透明性のある評価基準を整備し、誰もが納得できる形で評価が行われるようにすることが重要です。

また、評価制度が常に公正であることを保証するためには、定期的な見直しと改善が欠かせません。定期的に評価基準をチェックし、必要に応じて調整を行うことで、評価の偏りを防ぎ、全ての社員に対して公平な機会を提供することができるでしょう。

人事評価制度についての解説はこちらをご参照ください。

>>人事評価制度とは?導入する目的やメリット、設計方法について解説

管理職のイメージを向上させる

社内で、管理職に対して過剰な負担や大きな責任を伴うイメージがある場合も考えられます。そのように見なされないように、管理職でもはたらきやすい環境やサポート体制を整え、管理職になることへのイメージやモチベーションをアップさせるようにしましょう。「管理職を目指したい」という意欲を高めることを意識してください。

女性のキャリアサポートをする

女性のキャリアサポートも積極的に行いましょう。性に関わらずメンター制度やキャリア開発プログラムを通じて、キャリアの形成を積極的に支援することが重要です。管理職になるために必要なスキルや経験を提供するトレーニングや、ネットワーキングの機会の提供などを行います。女性に関しては特に育児休業や産休からの復帰支援を行い、キャリアの中断を最小限に抑えることも重要です。

キャリア自律に関して、こちらの記事で詳しく解説しています。

>>【注目】キャリア自律に関心が集まる背景、メリットや課題を解説

意識改革と女性管理職のロールモデルの提供

組織全体の意識改革も必要となります。組織全体でジェンダー平等やダイバーシティの重要性についての意識を高め、企業内での女性管理職のロールモデルを増やすことによって、女性が管理職を目指しやすい環境となるでしょう。

女性管理職に向いている社員

では、女性管理職に向いているのはどのような社員なのでしょうか。その特徴を解説します。どのような資質や能力が、管理職としての役割に適しているのかを探ることで、より適切な人材を見極める手助けとなるでしょう。

リーダーシップと決断力がある

優れたリーダーシップと決断力がある社員は、チームのメンバーを効果的に導き、目標達成に向けた適切な意思決定を行う能力を持っています。リーダーシップのある社員は、チームのモチベーションを高め、メンバーそれぞれの強みを活かしながら協力体制を築くことができます。また、決断力は、複雑な状況や変化する環境において迅速かつ正確な判断を下すために不可欠なスキルです。

高いコミュニケーション能力

管理職は、チーム内外との円滑なコミュニケーションが求められます。スムーズに業務や交渉を進めるにあたってコミュニケーション能力が必要です。効果的に情報を伝え、フィードバックを受け入れ、チームメンバーと信頼関係を築く能力が求められるのです。

柔軟性と適応力がある

変化の多い環境に対応するための柔軟性と適応力を持つ社員は、管理職として成功しやすい傾向にあります。管理職には問題解決に取り組む際に、状況に応じて柔軟にアプローチを変える能力が求められるのです。

高い問題解決能力

問題が発生した際に対応する能力も求められます。その問題と向き合い冷静に分析し、効果的な解決策を見つける問題解決能力も欠かせません。管理職は課題に対して前向きに取り組む姿勢とスキルが必要です。

チームビルディング能力

チームのメンバーの士気を高め、メンバーの強みを引き出すチームビルディングのスキルは、管理職にぴったりのスキルです。チームのパフォーマンスを最大化するために重要な能力といえます。

チームビルディングの意味、実際に行う際の具体的な手法などはこちらをご参照ください。

>>チームビルディングの目的とポイント、具体的な手法をご紹介

はたらきやすい環境を整え女性管理職を増やす

女性管理職を増やすために、はたらきやすい環境を整えることが重要です。それは、女性はもちろんですが男性も、管理職を魅力的と感じ目指せる環境になることによって、多くの社員がスキルを高めたいと考えるようになります。

社員の定着率アップや、多様性のある企業として認識されるというメリットもあるでしょう。そのためには、介護や育児を担っている女性でも、キャリアを続けることができるような環境や制度を整えることが必要です。誰もがキャリアをあきらめずに続けることができる企業は、社員のモチベーションが高まり、生産性も向上するでしょう。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする