HRナレッジライン

カテゴリ一覧

社員の定着率を上げるには?日本の離職率の現状や具体的な施策を解説

- 記事をシェアする

新規採用した社員がすぐに辞めてしまい続かない、退職者が多い、離職率が高いなど、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。離職率が高いと労働環境が悪い、仕事内容に不満があると思われがちですが、人材の流動化は時代の流れでもあります。

また人材の流動化が活発になれば、多様な人材が活躍できる、新しい文化を取り入れられるなどのよい側面もあります。とはいえ、せっかく自社で採用・教育した人材に長く働き活躍してもらうことも大切です。そのため自社の社員が離れてしまわないよう、

「定着率を上げる施策を知りたい」

「転職する社員の本音を知りたい」

と思っている方も多いでしょう。本記事では、離職率の定義や日本の平均離職率、離職率が高いことが企業に与える影響、社員が退職する主な理由について詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

離職率とは?

厚生労働省が定義する離職率とは「常用労働者数に対する離職者の割合」のことを指します。離職率は、企業では1年や3年などの一定期間で、どの程度退職者が発生したかを算出する指標として使われています。

離職率を管理することで、社員がどの程度定着しているかの把握や、社員の定着率を上げるための取り組みに活かすことが可能です。

また、就職・転職希望者は労働環境の良し悪しを判断するための一つの材料として、離職率を見るケースもあります。「離職率が高い=労働環境が悪い会社」と一概にはいえませんが、人材の採用を検討している企業は無視できない指標となるでしょう。

離職率の算出方法

厚生労働省は雇用動向調査において、以下の方法で離職率を算出しています。

離職率=離職者÷1月1日現在の常用労働者数×100(%)

例えば、1月1日時点で300人の社員が在籍している企業で1年に10人退職した場合の「10人÷300人×100=3.3%」と算出されるため、1年間の離職率は3.3%となります。企業によっては企業の年度に合わせて算出している場合もあります。例えば、4月1日が年度始まりの企業の場合、1年間の離職率は以下の算出方法となります。

離職率=離職者(4/1〜3/31)÷4月1日現在の常用労働者数×100(%)

年度単位で離職率を把握したい場合は、自社の年度始まりを起算日として算出するとよいでしょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

日本の離職率の現状

算出した自社の離職率が、他の企業と比べて高いのか、低いのか、離職率がどのくらいであれば問題ないのかなど、気になる方も多いでしょう。

この章では、日本の平均離職率と合わせて、業界別・雇用形態別・年齢別の離職率をご紹介します。離職率は、業界や雇用形態、年齢によって異なるため、自社に沿ったデータで比較してみてください。

日本の平均離職率

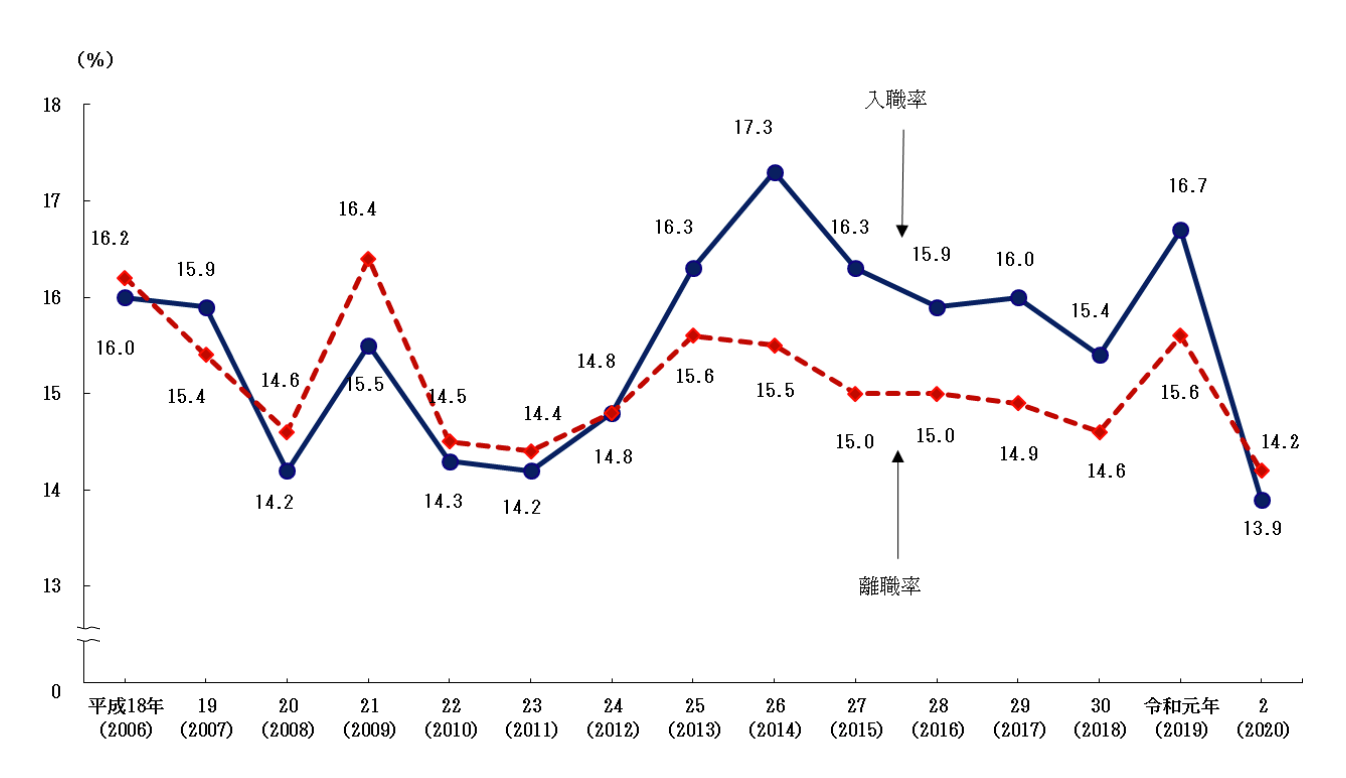

以下のグラフは、厚生労働省が公表した「令和2年雇用動向調査結果の概況」にて離職率と入職率の推移を示したグラフです。

厚生労働省が行う雇用動向調査では、職業間や産業間などの労働移動を把握するため、離職率だけではなく入職率も調査しています。入職率は常用労働者数に対する入職者の割合を指しています。

- ※引用:厚生労働省|令和2年雇用動向調査結果の概況

日本の離職率は、14〜16%で推移しており、2020年の日本の平均離職率は14.2%となっています。2020年に9年ぶりに離職率が入職率を上回ったのは、新型コロナウイルスの影響だと考えられます。

日本全体の離職率と自社の離職率を比較し、もし、自社の離職率が日本の平均よりも上回っている場合は、社員定着のための取り組みを行うことをおすすめします。

業界別に見る離職率

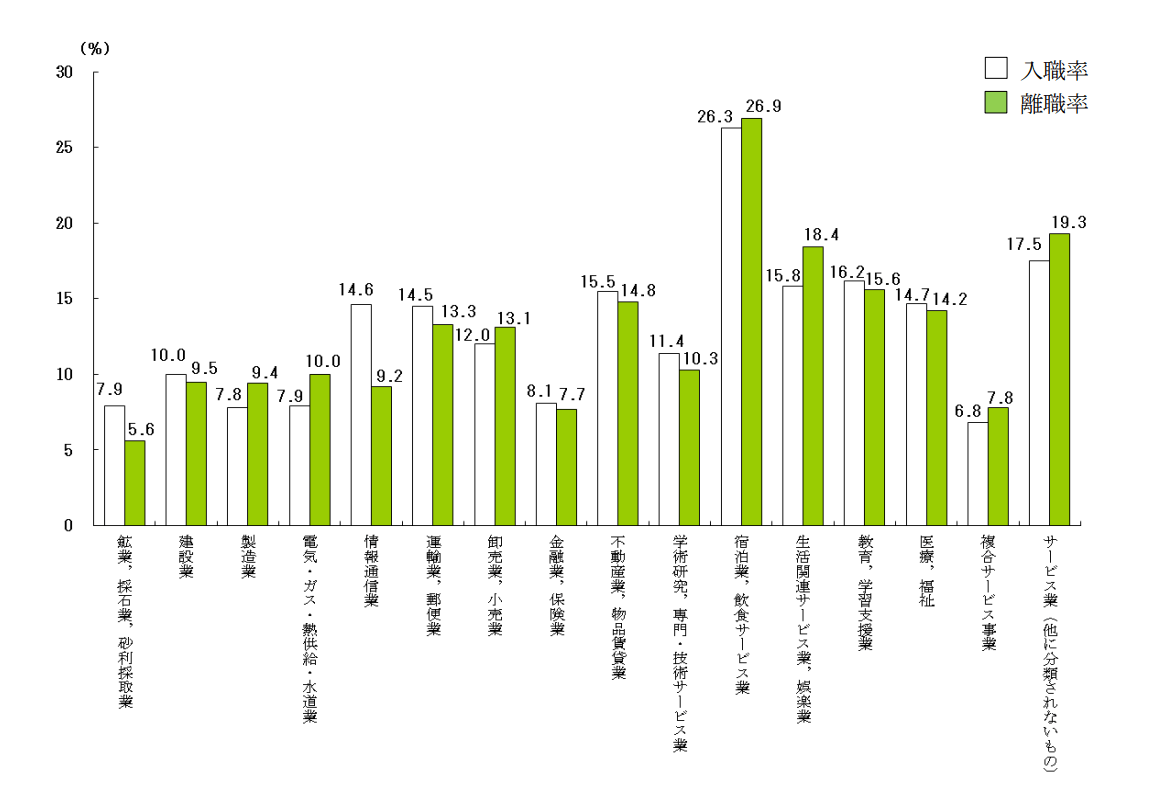

日本の離職率は、業界によって大きく異なります。以下のグラフは、厚生労働省が公表した「令和2年雇用動向調査結果の概況」にて2020年の業界別の離職率と入職率を示したデータです。

- ※引用:厚生労働省|令和2年雇用動向調査結果の概況

宿泊業、飲食サービス業は離職率が26.9%と日本の平均離職率と比較し、高い傾向にあります。一方で、鉱業、採石場、砂利採取業の離職率は5.6%、金融業、保険業の離職率7.7%と日本の平均離職率より低くなっています。

このように、平均離職率は業界によって大きく異なるため、自社の離職率と比較する際は業界別離職率も確認するとよいでしょう。

就業形態別に見る離職率

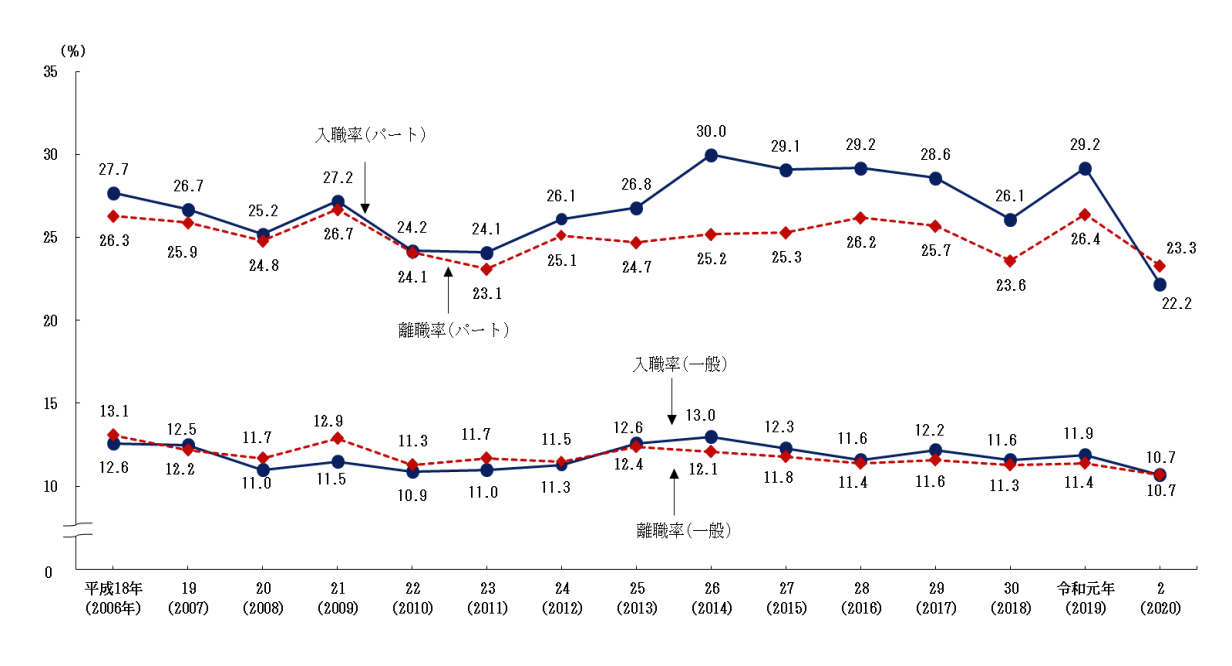

離職率は、就業形態によっても大きく異なります。以下のグラフは、厚生労働省が公表した「令和2年雇用動向調査結果の概況」にてパート労働者と一般労働者の離職率と入職率を示したデータです。

パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間がその事業所の一般の労働者より短い者、またはその事業所の一般の労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者のことを指します。一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者以外の労働者を指します。

- ※引用:厚生労働省|令和2年雇用動向調査結果の概況

2020年の離職率は一般労働者が10.7%、パート労働者は23.3%と2倍以上の差があることがわかります。正確に自社の状況を把握するためには、一般労働者とパートタイム労働者それぞれに分けて離職率を算出するとよいでしょう。

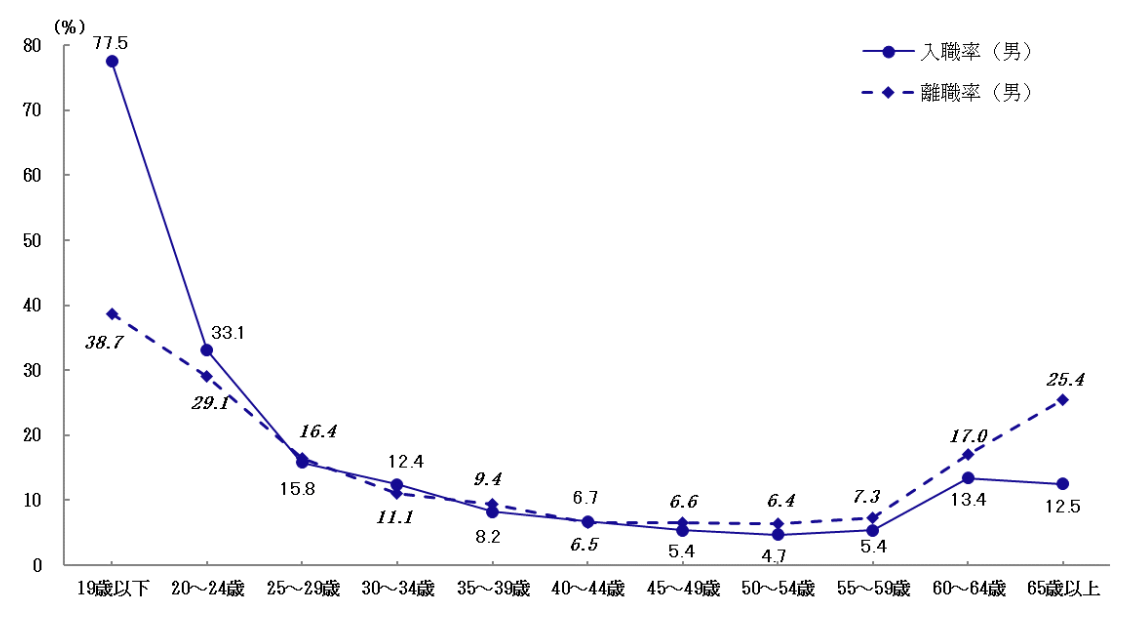

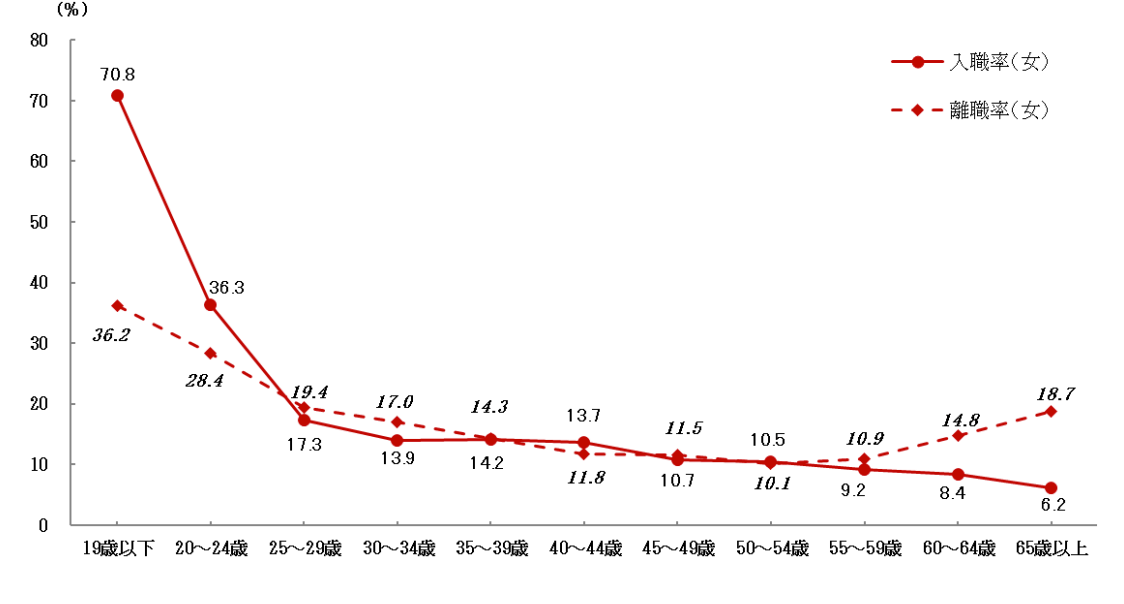

年齢別に見る離職率

離職率は、社員の年齢によっても大きく異なります。

以下のグラフは、厚生労働省が公表した「令和2年雇用動向調査の概況」にて男性・女性の年齢別の離職率を示したデータです。性別に関わらず、日本の平均離職率14.2%と比較して29歳以下は平均よりも高く、30〜59歳までは平均よりも低いことが分かります。

- ※引用:厚生労働省|令和2年雇用動向調査結果の概況

- ※引用:厚生労働省|令和2年雇用動向調査結果の概況

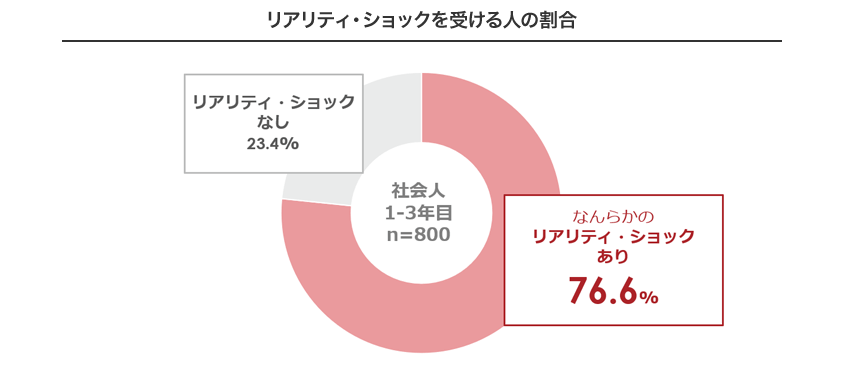

厚生労働省が公表した「令和2年転職者実態調査の概況」では、15〜19歳の転職者の56%が直近の勤め先を6ヶ月未満に退職、20〜29歳の50%以上が直近の勤め先を1年〜5年で退職していることが分かりました。また、同調査では29歳以下の退職者の約90%が仕事内容や労働環境への不満が原因の、自己都合による退職であるという調査結果が出ています。 若年層が早期退職する原因の一つに、入社前と入社後のイメージが異なる「リアリティ・ショック」が関係している可能性があります。2019年6月4日にパーソル総合研究所が公表した「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」では、若年層の社員の約7割が「リアリティ・ショック」を受けていることが分かりました。

- ※引用:パーソル総合研究所|就職活動と入社後の実態に関する定量調査

採用の段階で入社前と入社後のギャップを少しでも抑えておくことが、早期退職防止の一つの施策になるでしょう。60歳以上の退職者は自己都合による退職者は約30%程度で、定年や早期退職制度による退職が約30〜40%を占めています。

このように、年齢別に退職率や退職理由が異なることを理解した上で、定着率を上げる施策も年齢別に工夫する必要があります。

高い離職率が企業に与える影響

この章では、離職率の高さが企業に与える以下の4つの影響について一つずつ解説します。

- 社員の業務負荷が増える

- 採用や教育に時間とコストがかかる

- 企業イメージの低下

- 事業計画の進捗が滞る

離職率が高い場合の主な影響として懸念点を挙げていますが、離職率の高まりは、人材の流動化が進んでいるとも捉えられ、経験や実績が豊富な人材の採用や新しい文化を取り入れられるという側面もあります。離職率の高さすべてが悪影響とは限りませんが、大幅に高い場合は、マイナス影響を受けやすくなります。

社員の業務負荷が増える

離職率が高い場合、退職した社員の業務を誰かがカバーする必要があるため、社員の業務負荷が増えてしまいます。社員一人の退職であれば、数人の社員でカバーでき負担は少ないかもしれませんが、数人の社員が退職してしまうと業務が回らなくなってしまう可能性もあります。

また、業務を回すために業務負荷が上がり残業が増えれば、さらに退職者を増やすことにもつながってしまいます。採用部門も新たな人材の採用を早急に対応する必要があるため、多方面で社員の業務負荷が増えることが予想されます。

採用や教育に時間とコストがかかる

採用には、人件費だけではなく、求人サイトへの掲載料金や人材紹介会社への紹介料など多くのコストが発生します。また、入社後は研修や業務の引き継ぎなど、業務をスタートするまでに一定期間の教育が必要となります。

離職率が高い場合は、人材採用のための時間やコストをかける頻度も高くなってしまいます。日本全体や業界、雇用形態、年齢別に離職率を算出し、平均よりも離職率が高い、採用に時間とコストがかかっていると感じる場合は、社員の定着率を上げるための取り組みを行いましょう。

企業イメージの低下

離職率が高い場合、企業イメージが低下するため、採用活動に影響が出る可能性があります。「離職率が低い=よい会社」とは言い切れませんが、就職・転職希望者の中には、企業の労働環境の良し悪しを判断するために離職率を見る方もいます。

日本の平均離職率や、競合他社の離職率と比較して、自社の離職率が極端に高い場合は、就職・転職希望者の応募が減ることも考えられます。

自社の離職率を定期的に算出し、自社の現状を正しく把握しておくとよいでしょう。

事業計画の進捗が滞る

事業計画を企画するのも実行するのも「社員」であるため、退職者が多数いた場合、計画通りに事業活動が進捗しない可能性があります。特に中心となって事業計画の遂行をしている社員や、決裁権限を持っている役職者が退職した場合、その影響は大きいでしょう。

事業計画の進捗に影響が出ないよう、定着率を上げるとともに、退職者があっても組織への影響を最小限に抑えられる体制を整えましょう。例えば、ナレッジやノウハウを蓄積させておくことや業務を属人化させないことなどが挙げられます。

転職者の主な退職理由

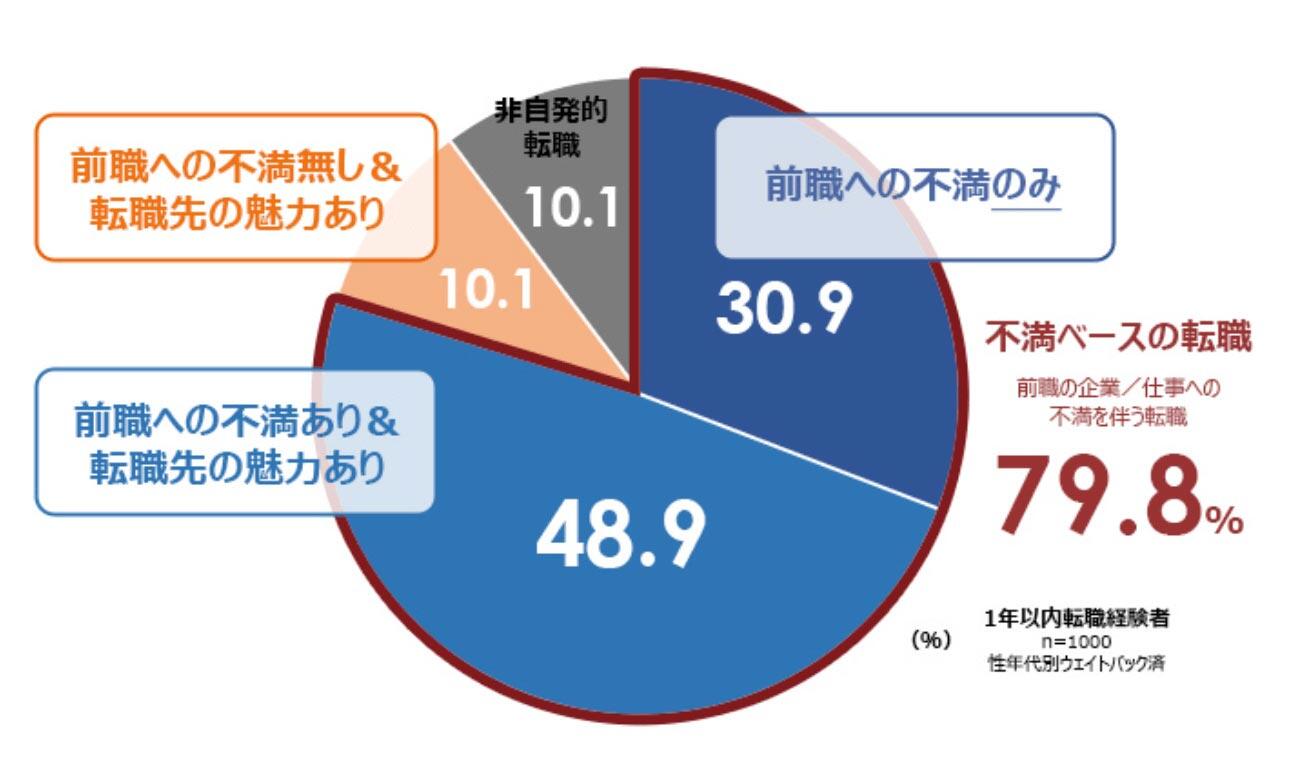

離職率を下げ、定着率を上げるためには、退職する社員はどのような理由で退職するのか、その心理を理解することが大切です。 2022年4月7日にパーソル総合研究所が公表した「人はどのように会社を辞めるのか ~離職意思のメカニズム~」では、自発的に転職した人の79.8%が前職への不満が原因の転職であることが分かりました。

- ※引用:パーソル総合研究所|人はどのように会社を辞めるのか ~離職意思のメカニズム~

自発的な転職をした人は約90%に上りますが、その中でも「前向きな転職」ができた人はわずか約10%でした。残りの約80%は前職への不満が原因の退職であることが分かりました。

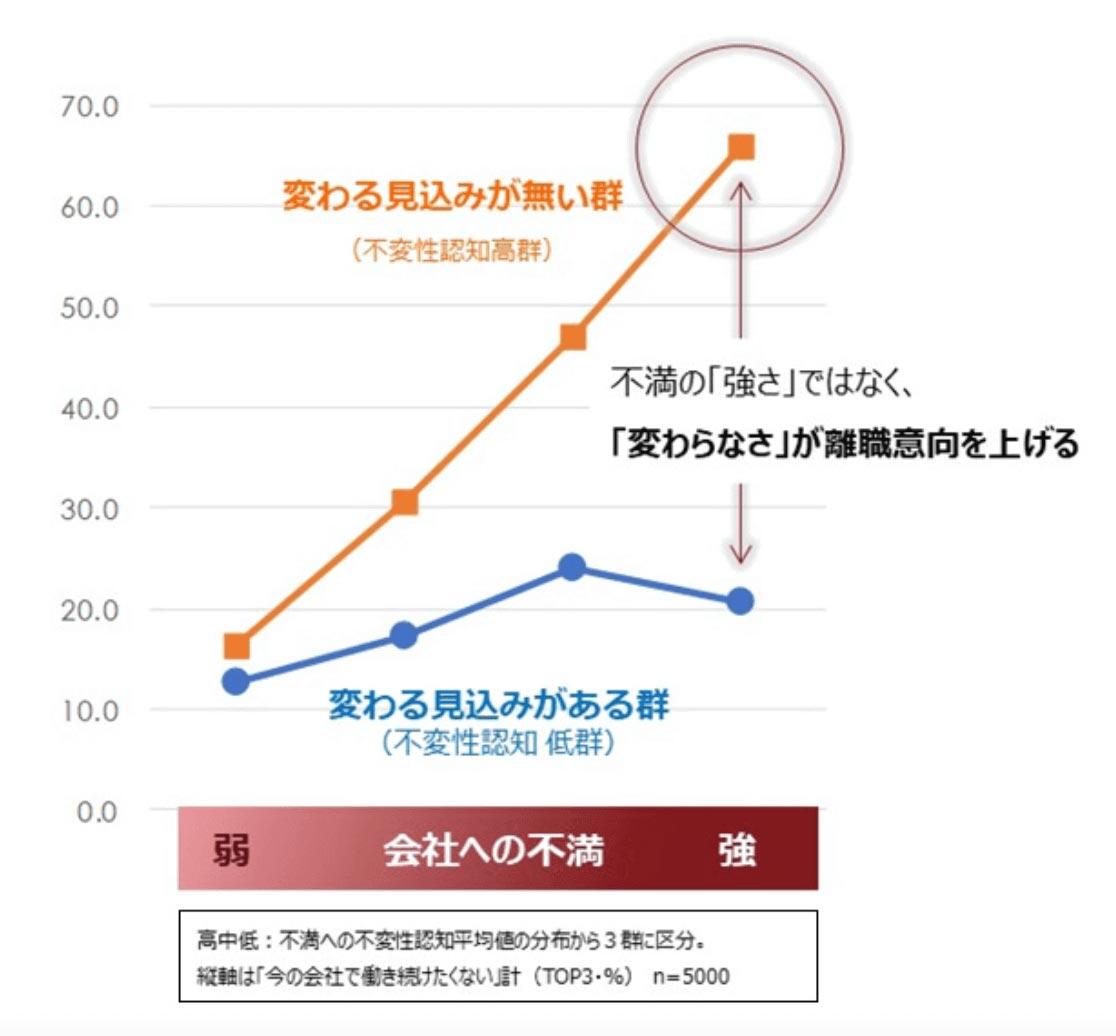

社員が不満を抱いてから退職を決意する過程において、大きな問題点は不満の内容や強さではなく、不満の「変わらなさ」であるといいます。以下のグラフは横軸に「不満の強さ」を置き、不満が「変わる見込みがある場合」と「変わる見込みがない場合」の「離職意志の強さ」(縦軸)を比較したものです。

- ※引用:パーソル総合研究所|人はどのように会社を辞めるのか ~離職意思のメカニズム~

転職する人は、不満が「変わらない」「解消されない」と感じ、将来への期待や希望が持てなくなった時に、退職を決意する傾向があります。パーソル総合研究所の同調査では、不満が「変わらない」「解消されない」と感じる理由として、職場にあるさまざまな「重さ」を挙げています。「重さ」とは柔軟性のなさ・変化の少なさ・変化の遅さなどを指しています。

- ※引用:パーソル総合研究所|人はどのように会社を辞めるのか ~離職意思のメカニズム~

社員が職場に「重さ」を感じているほど、抱いている不満が「変わる見込みはないだろう」と考える傾向が高いといいます。

抱いている不満が「変わる見込みがある」と認識させるためには、スピーディーな意思決定、トライアンドエラーを繰り返すなど、さまざまな場において変化している、進んでいると感じさせることが重要です。

定着率を上げるための5つの施策

前章では、転職者の主な転職理由について解説しました。前章の内容から社員の定着率を上げるためには、自主都合退職の内訳にある不満を解消し、社員が満足して働ける環境を作る取り組みが必要だということが分かります。

この章では、社員の定着率を上げるための以下5つの施策を解説します。

- 社員が働きやすい制度を作る

- 評価制度や給与体系を見直す

- コミュニケーションを活性化させる

- 社員のスキルアップ支援制度を作る

- 採用のミスマッチを防ぐ

社員が働きやすい制度を作る

社員の定着率を上げるためには、社員が働きやすいと感じる制度を導入することが重要です。例えば、フレックスタイム制度や時短勤務の導入は子育てや介護などで勤務可能な時間が限定される社員でも、家庭と仕事の両立がしやすくなります。

また、リモートワークの導入は、通勤時間が減り社員の可処分時間が増えるため、ワークライフバランスの促進にも効果的です。このように制度の導入を進めると同時に、社員が平等に制度を利用できるように組織の意識改革も行いましょう。

評価制度や給与体系を見直す

社員が納得して働き続けられるように、評価制度の明確化や給与体系の見直しも大切です。なぜ今の役職、給与なのかが曖昧である場合、社員が「正しく評価されていない」「給与が低い」と感じてしまう原因となります。

社員の評価を、上司や管理職の裁量で決めている企業は、定量的な評価を行い納得性の高い評価基準や給与体系を設定する必要があります。

定量的な評価制度や分かりやすい評価制度を取り入れることで、評価を上げるために、社員が何に取り組めばよいか分かりやすくなります。それによって業務に対するモチベーションの向上にもつながります。

コミュニケーションを活性化させる

パーソル総合研究所が公表した「働く10,000人の就業・成長定点調査」では、約4割の人が

仕事を選ぶ上で重視するポイントに「職場の人間関係がよいこと」と答えています。上司と部下、同じ部署の同僚との関係など、普段から気兼ねなく会話ができ、悩みを一人で抱え込まず相談できるなど、「職場の人間関係がよい」といえるでしょう。

このような職場は、普段からコミュニケーションが活発な傾向にあります。例えば、社内のコミュニケーションツールをメールではなくチャットにしたり、「雑談ルーム」などを用意したりして業務以外の会話を増やすのもよいでしょう。

また部下と上司が1対1で会話をする「1on1ミーティング」を定期的に行ったり、先輩社員が若手社員(または新しく入社した社員)をサポートする「メンター制度」を導入したりするとよいでしょう。社員の不安や悩みを共有する時間を設け、業務だけではなく将来のキャリア形成の相談ができることでよい人間関係の構築が期待できます。

このように、コミュニケーション方法または制度を通して、縦・横のコミュニケーションを活性化させることで、人間関係がよい職場づくりができるでしょう。

社員のスキルアップ支援制度を作る

パーソル総合研究所の同調査では、約8割の人が働くことを通じた成長は重要だと答えています。

仕事を通してスキルアップや成長しているという実感が持てない場合、将来に対する不安や不満を感じやすくなるため、社員が望むキャリアを歩めるように、スキルアップ支援を行いましょう。セミナー受講や資格取得支援など仕事に必要な知識をつけるための支援の他に、OJTやジョブローテーションなど実践を通して仕事のパフォーマンスを上げる制度の導入などがあります。

また、社員が自己学習の時間を確保できるように、過度な残業や休日出勤がないように業務量の管理も重要です。スキルアップ支援を通して社員が自身の成長を感じることができれば、モチベーションも上がり前向きに業務に取り組めるようになるでしょう。

採用のミスマッチを防ぐ

採用した社員が早期離職してしまうと、離職率が上がるだけではなく新たな人材採用に、さらに労力やコストがかかってしまいます。社員の早期離職を防ぐには、入社前の理想と入社後のギャップを埋めておく必要があります。

具体的には、入社前に労働条件や仕事内容を細かくすり合わせをしたり、自社が採用候補者に期待すること、採用候補者が自社で働くことで実現できることなどもしっかりと共有しておくとよいでしょう。

また、適性テストを導入したり、入社前に社員との交流会を設けたりするなど、採用フローの見直しも効果的です。

紹介予定派遣を活用する

自社内での取り組みで社員の定着率を上げる方法もありますが、外部企業のサービスを利用する方法もあります。外部企業を活用して社員の定着率を上げる方法の一つに「紹介予定派遣」があります。

紹介予定派遣は、人材をすぐに雇用するのではなく、直接雇用を前提に派遣スタッフとして受け入れます。最長6ヶ月の派遣期間に企業と派遣スタッフの双方が合意すれば直接雇用に切り替えられます。

派遣期間中に、実際の働きぶりや適性を見て採用を決められるため、入社後のミスマッチを防げます。また、働きながら仕事内容や職場の雰囲気、人間関係などを確認できるため、企業だけではなく派遣スタッフ側にとってもメリットがあります。

▼紹介予定派遣サービス

ミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を採用

紹介予定派遣ならパーソルテンプスタッフ

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

定着率をアップするには評価制度の見直しや採用時のミスマッチ防止など、工夫が必要

離職率が高い場合、社員の業務負荷が増えたり企業のイメージ低下につながったりするなど、さまざまな影響があります。企業は社員の定着率をアップさせるために、社員が納得できる評価制度への見直しやモチベーションを上げるためのスキルアップ支援などの工夫が必要となります。

今回、離職率が高いことへの影響についてお伝えしましたが、企業の人材の流動化には多様な人材を採用できる、新たな文化を取り入れられるなどの側面もあります。社員の定着率をアップさせる施策は、誰もが働きやすい環境を整えることにもつながるため、人材不足も解消できるでしょう。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする