HRナレッジライン

カテゴリ一覧

ダイバーシティ推進の盲点!必要性と成功するための取り組み事例を解説

- 記事をシェアする

「ダイバーシティ」とは「多様性」を意味する言葉です。ビジネスの分野においては、性別、年齢、人種などさまざまな属性の人材が共存し、企業の成長を目指すという意味で使われます。

ダイバーシティを推進することで企業には多くのメリットが生まれ、その取り組みは国際的にも重要視されています。ダイバーシティの意味や注目されている背景、推進するメリットや留意点などについてわかりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

ダイバーシティとは

ダイバーシティ(diversity)とは、ラテン語の「di:バラバラに+verse:向きを変える(英語のturnと同意)」が語源で、日本語では「多様性」「相違」「種々」などを意味します。ビジネスの分野では「人々の多様性を認め、さまざまな人材が共存している」という状態を表す際に、この言葉が用いられます。

多様性の具体例は、以下の通りです。

性別、年齢、学歴、キャリア、ライフスタイル、はたらき方、価値観、性自認、性指向、宗教、障害の有無、人種、国籍、使用言語

つまり、外見のみならず内面的にも多様な人材を積極的に登用し、個々の能力を最大限に活かす取り組みを指します。企業がダイバーシティを推進することで、自社に合った人材の確保や生産性向上といったメリットが期待できます。

多様性の尊重は企業の発展に欠かせない要素です。またダイバーシティの視点から、女性が活躍できる環境を築くことも求められます。はたらきたいと思っているすべての女性が、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指す「女性活躍推進法改正」もそのための取り組みの一つです。

女性活躍推進法改正については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>女性活躍推進法の改正内容と企業の対応ポイント|企業が取り組むべきこととは

ダイバーシティの種類

ダイバーシティとはさまざまな人材が共存している状態ですが、その種類には大きく分けて2つの意味があります。

- 表層的なダイバーシティ

国籍、性別、年齢、体格、人種、国籍、障害など、自分の意志では変更することができない、もしくは変更が難しいもの。外面的に判断しやすい多様性を指す。

- 深層的なダイバーシティ

表層的ダイバーシティに対し、性格や価値観、趣味、嗜好、習慣、宗教、性的志向、スキルや知識、職歴、コミュニケーション能力など、外面から判断しにくい内面的な多様性を指す。

表層的なダイバーシティは、雇用の公平性など企業の社会的責任に影響します。一方、目に見えにくい深層的なダイバーシティを理解し、多種多様な人材を活かすことで企業は成長に結びつきます。

インクルージョンとの違い

ダイバーシティと併せて使われるようになった言葉に「インクルージョン」があります。ダイバーシティは「多様性」という意味で、国籍や性別、年齢など個々の違いを生かし、多種多様な視点から企業と人材の成長へ結びつける考え方です。

一方、インクルージョンは「包括」「含有」「一体性」などを意味します。ビジネスの分野においては、多種多様な人材が国籍や性別などの違いにとらわれず、それぞれの経験や能力、考え方などの特性を十分に活かし合っている状態を表します。

- ダイバーシティ:人材の多様性を認め、活用する考え方

- インクルージョン:個人を尊重し、効果的に活かし合う考え方

ダイバーシティは多様性を活かすのに対し、インクルージョンは多様性のある意見やアイデアを組織でまとめて受け入れるという違いがあります。ダイバーシティで多様な人材を受け入れ、インクルージョンで活用するということです。

国籍、性別、年齢などの異なる人材を集めるだけでは、真に多様性が活かされた状態とは言えません。企業がダイバーシティを推進するためには、個人の力を最大限に活かすインクルージョンの実現が必要です。多様性を活かすインクルージョンの取り組みとダイバーシティ推進を両輪で行うことが重要なのです。そのため、近年ではダイバーシティとインクルージョンを「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」とセットにして実施するケースが多く見られます。

また、D&Iから一歩進んだ概念として、D&Iに「Equity(公平性)」を加えた「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」というキーワードも広がりつつあります。

DE&Iは、社会には不平等な構造があり、誰もが同じスタートラインに立っているわけではないという現実を前提にしています。だからこそ、すべての人に同じツールやリソースを与えるのではなく、それぞれの違いや状況に配慮してツールやリソースを提供します。

つまり、DE&Iは公平になる環境を整備することで個々が活き活きとはたらき、成果を出すための考え方だと言えます。DE&Iを実践することで、持続可能な社会はさらに実現していきます。

DE&Iについて詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご参照ください。

>>【ナレッジコラム】対話からはじめる本気のDE&I推進 vol.001

育休復帰社員への対応は、忖度じゃなく本音を聴き、後押しすることが大切!

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

ダイバーシティが注目されている背景

今後の日本企業にとって、ダイバーシティは必要性の高いものとされています。なぜ、ダイバーシティの推進が急務なのでしょうか。具体的にダイバーシティが注目される背景には、以下の3つの要因が挙げられます。

- グローバルな競争激化

- 産業構造変化の加速化

- 少子高齢化

それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。

グローバルな競争激化

国境を越えた取引や、企業の海外進出などによる市場のグローバル化が進んでいます。こうした市場環境の変化に柔軟に対応するべく、海外の文化や言語に対応できる人材が求められています。

グローバルな視野で競争力を確保するには、多種多様な文化的背景や価値観を持つ人材を採用し、活躍できる土壌を整えることが必要です。つまり、ダイバーシティを推進することが市場のグローバル化への対応につながるのです。

産業構造変化の加速化

インターネットの普及以後、オンライン上でのビジネスが加速し、人々のニーズや価値観、消費行動は多様化しました。それらの変化を素早く察知し、顧客に刺さるサービスを生み出していくために、多様な視点や柔軟性、想像力を持った人材の重要性は高まり続けています。

しかし、日本企業の旧来の人事制度である年功序列型では、多様な人材の確保が難しい場合もありました。ダイバーシティの推進は、変わりゆくニーズや消費行動を迅速にすくい取ることにもつながります。

少子高齢化

ダイバーシティが注目されている背景の一つに、少子高齢化が挙げられます。日本は諸外国よりも少子高齢化の進行が早く、生産年齢人口の減少で人材の確保が困難になっています。その結果、企業が求める人材はより一層不足していくと予想されます。

人材不足の解消策の一つは、はたらく個人の希望に沿うはたらき方を可能にし、人材募集の間口を広げることです。女性や高齢者、障害のある人など多様な人々を積極的に受け入れ、活用するダイバーシティの推進の意義は大きくなっているのです。

ダイバーシティ経営の必要性

経済産業省では、「さまざまな違い」を持つ多様な人材を許容し、一人ひとりの能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し価値創造につなげていく経営が「ダイバーシティ経営」であると定義しています。その「さまざまな違い」とは、性別、年齢、人種や国籍、障害の有無、性的指向、宗教・信条、価値観などだけでなく、キャリアや経験、はたらき方なども含みます。

企業がダイバーシティを推進すると、労働者の個性が最大限に活かされ、はたらきやすい環境が整備されるという効果が生まれます。さらに、ダイバーシティの推進は企業にも必要性をもたらします。ダイバーシティの推進で生じる経営面の必要性は、大きく分けて3つあります。

- 多様なスキルや考え方を持つ人材とはたらくことができる

- イノベーション創出の促進

- 企業のリスク管理能力が向上する

それぞれについて解説します。

多様なスキルや考え方を持つ人材の確保ができる

ダイバーシティの推進は、多様な人材の確保にもつながります。

従来の日本企業では1日8時間で週5日勤務、終身雇用制が一般的でした。そのため、「仕事と家事を両立したい」、「ワークライフバランスを充実させたい」という希望を持つ人の雇用は困難な現実がありました。

しかし、ダイバーシティを推進し、社員に合わせた雇用形態を導入すれば、女性やシニア人材、外国人労働者、障害者など、幅広い属性の人材を採用できる環境が整えられます。多様なスキルや考え方を持った人材を確保することで、革新的・創造的なアイデアの創出も期待できるでしょう。

イノベーション創出の促進

ダイバーシティの推進により、企業には幅広い属性の人材が集まるようになります。社内のカルチャーやパーソナリティが多様化することで異なるスキルや考え方が持ち寄られ、新たな発想や創造性が生まれやすくなります。多様な人材が集まり、一人が出した案を別の人が膨らませるなどの環境を整えることで、企業は発展性を持つことができます。つまりお互いの能力を生かし合えるのです。

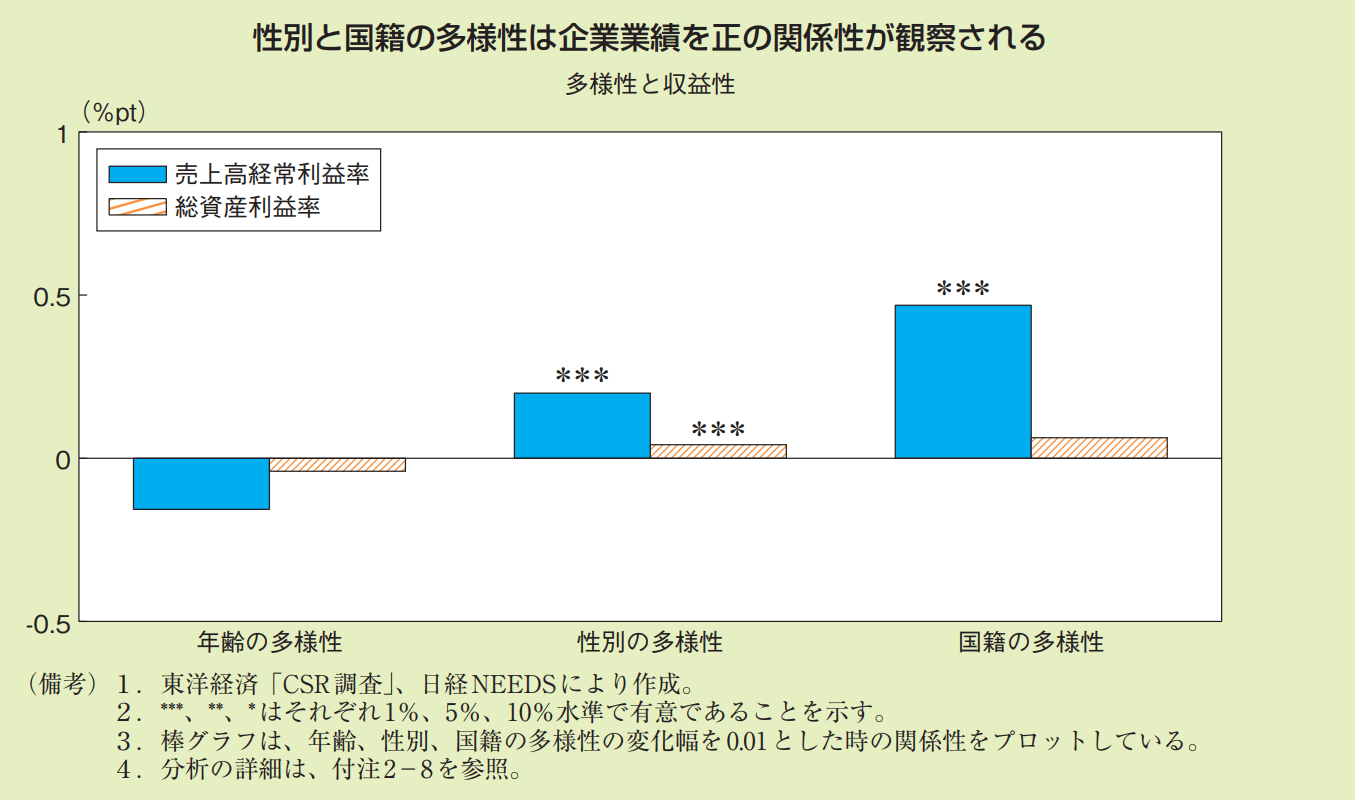

さらに内閣府がまとめた「令和元年度 年次経済財政報告」でも、性別、国籍の多様性と企業業績には相関関係があるという事実が明らかになっています。

※引用:内閣府|令和元年度 年次経済財政報告第2章 労働市場の多様化とその課題

また、企業が海外進出を検討する際、ダイバーシティの推進は不可欠です。国や地域によって消費者のニーズは異なります。そして企業に異なる人種や国籍の人材がいれば、自分の属性や価値観と似た市場のニーズを理解した上で、適切な施策を行える可能性が高まります。多種多様な人材が集まるほど、さまざまなニーズの把握へとつながるでしょう。ダイバーシティの推進により各国で適切な事業展開ができ、新たなビジネスチャンスの機会も広がっていきます。

企業のリスク管理能力が向上する

画一性の高い価値観しかない企業には、「グループシンキング」が生じやすいと言われています。グループシンキングとは、集団で合意形成をすることで個人への無言の圧力を生み、一人ひとりのアイデアより質の劣る好ましくない結論が容認されてしまうことです。

例として、リーマンショックなどの厳しい環境変化があったときの時価総額の推移を見ると、女性取締役がいる企業の方がそうでない企業よりも回復が早いという傾向が顕著に表れています。

つまり、企業が多様な価値観を持てばリスク管理の面で大きな効果が望めるということです。

ダイバーシティ経営を行うための取り組むべきこと

ダイバーシティの推進には多くの必要性がある一方、ダイバーシティ経営を行うための取り組むべきこともあります。特に、以下に挙げる2点は意識しておきましょう。

多様な考え方や価値観を受け入れる

ダイバーシティの推進で人材が多様化すると、人間関係の問題に直面することもあります。文化や価値観の違いを尊重し合い、多種多様な人材の能力を引き出すことがダイバーシティの目的です。それぞれの意見の相違が新たな発想や創造性に発展が期待されますが、「あの考えは理解できない」と人間関係が悪化する可能性も少なくありません。

このようなリスクを抑えるには研修やワークショップなどでダイバーシティに関する社内教育を徹底し、多様性を受け入れる下地をつくっておくことが重要です。少数派の視点であっても提案しやすい雰囲気づくりに努め、この問題を乗り越えることがダイバーシティ経営を成功させる鍵といえます。また、ダイバーシティの推進によって、労働者は自分たちのはたらき方がどう変わるのか懸念を抱いていることがあります。労働環境の変化で不平不満の増加、あつれきや差別といったチームワークの悪化などのリスクが生まれる可能性もゼロではありません。

はたらき方の多様化が混乱や生産性の低下などをもたらさないよう、企業はダイバーシティを推進する前に社内教育を徹底しておく必要があります。

社内制度を整える必要がある

多種多様な属性の人材を集めただけでは、ダイバーシティ経営とは言えません。労働者の能力が最大限に発揮できるように考え、社内制度をダイバーシティ経営に適した形に整えることが大事です。仕組みづくりが不十分な場合、労働者の不平不満を蓄積させてしまう恐れがあります。

特に、人事評価制度については一人ひとりの事情を加味し、公平性や透明性が保たれた仕組みに日々調整していく必要があるでしょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

ダイバーシティの種類やダイバーシティ経営の必要性を理解する

ダイバーシティとは「多様性」を意味する言葉で、国籍や性別などを指す「表層的なダイバーシティ」と、価値観や習慣など外面から判断しにくい多様性を指す「深層的なダイバーシティ」の2種類があります。個人の経験や能力、考え方などを尊重して活かすダイバーシティの取り組みを推進することで、企業は新たなアイデアを創出することができます。さらに、ビジネスチャンスの拡大や信頼性の向上といったメリットも享受できるでしょう。

しかし、その効果を得るためには多くの留意点があることも事実です。ダイバーシティを推進する際は、コミュニケーション不足や人間関係のトラブルが発生しないよう、自社の状況把握や社内制度の調整も徹底しましょう。

ダイバーシティについてより詳しく知りたい方は、以下のセミナーレポートもぜひご覧ください。

>>【HRナレッジセミナー】HRが取り組むNEXT課題 ー変化の中でも人を活かす・人が活きる組織へー

DAY2多様な人材が活きる組織へー本気の女性活躍推進とダイバーシティの実現に向けて人事がやるべきことー

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする