HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【注目】キャリア自律に関心が集まる背景、メリットや課題を解説

公開日:2024.12.06

- 記事をシェアする

近年、日本国内の人材不足は深刻化しており、さらにはグローバル化によって企業は競争力を必要としています。

この状況を受け、優秀な人材を確保・育成できる「キャリア自律」が注目されてきています。

しかし、キャリア自律によって離職率の上昇や社員の不安・ストレスを引き起こす可能性もあり、導入には注意が必要です。

本記事では、キャリア自律が注目される背景や支援するメリット、課題や促進方法について解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

キャリア自律とは

キャリア自律とは、キャリアについて自分なりの考えを持って、主体的に進むべき道を設定してキャリアを切りひらくことを意味します。これまでは終身雇用制度や年功序列の賃金体系の影響を受け、組織や上司の指示・支援に依存するキャリアモデルがほとんどでした。従来のキャリアモデルではなく、キャリア自律とは社員が自分自身の価値観でキャリア開発していく状態のことを指します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

キャリア自律に関心が集まる背景

キャリア自律に関心が集まる理由にはさまざまなものがあり、主に以下の4つの背景が挙げられます。それぞれについて詳しく解説します。

生産年齢人口の減少

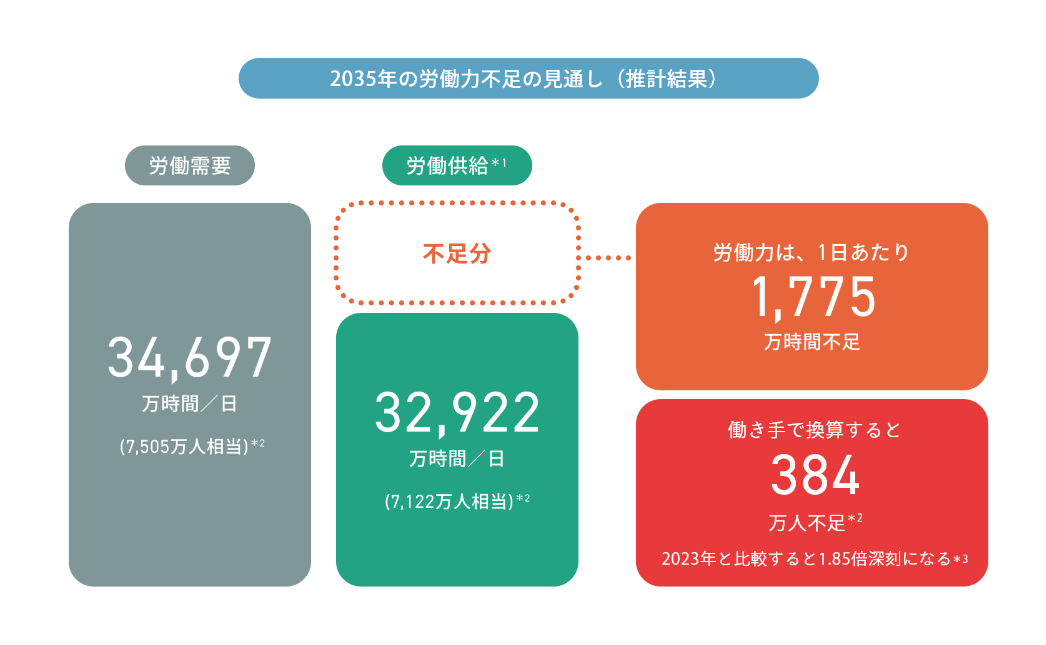

近年、生産年齢人口(生産活動を中心になって支える15~64歳の人口)が減少しています。パーソル総合研究所の調査によると、2035年には[1,775万時間/日の労働力不足]になることがわかりました。これは労働人口に換算すると384万人分の不足に相当します。

- *1 外国人就業者含む、完全失業者除く

- *2 本推計で導出された2035年の就業者1人あたり労働時間で割ることで算出

- *3 2023年の労働力は1日あたり960万時間不足

- ※引用:パーソル総合研究所|労働市場の未来推計2035

人材不足が続く中で、企業は社員一人あたりの労働生産性を高める必要があります。そのためには、受け身の姿勢ではなく主体的に考えて行動できる社員が必要です。企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する今、競争力を維持するためにも「キャリア自律の支援」が注目されています。

雇用形態の変化

昨今は契約社員や時短勤務、副業や兼業など、はたらき方の選択肢が増えています。このような状況において、社員は自らのキャリアを主体的に管理する必要性が高まっています。また、企業側もこうした社員のキャリア自律を支援することが重要でしょう。

はたらき方の多様化と価値観の変化

従来の終身雇用といった雇用システムへの期待が薄れ、「管理職になりたい」「副業しながらはたらきたい」「起業をしたい」など、キャリア形成に対する考え方は多様化しています。社員が主体的にキャリアを考えるキャリア自律は、自分の価値観に合致するはたらき方を実現するために必要といえるでしょう。

多様性についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介

グローバル競争の激化

近年はグローバル化が進み、企業は国際的な競争が激化しています。この国際競争で生き残るためには、スキルアップを継続的に行い自己成長する優秀な人材を確保する必要があります。また、主体的な社員を育成することで企業はグローバル化に伴う変化に対応しやすくなります。それらの理由から、キャリア自律の支援は重要視されています。

企業が社員のキャリア自律を支援するメリット

企業がキャリア自律を支援することで、社員の成長だけでなく組織にも多くのメリットをもたらします。キャリア自律を支援するメリットとして代表的な3つをそれぞれ解説します。

生産性の向上

キャリア自律支援を通じて自律的になった社員は、積極的に学習や経験をして成長を目指すようになります。社員一人ひとりがスキルアップするため、企業全体の生産性向上をもたらすでしょう。

また、キャリア自律している社員は自らやるべきことを見出し、「組織のビジョンをどう実現するか」という視点で動きます。そのため、主体的な社員が多い組織は周囲と協力しながらはたらける環境へと自然になっていくでしょう。結果として、組織としてのパフォーマンスは高まります。

生産性向上についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説

エンゲージメント向上

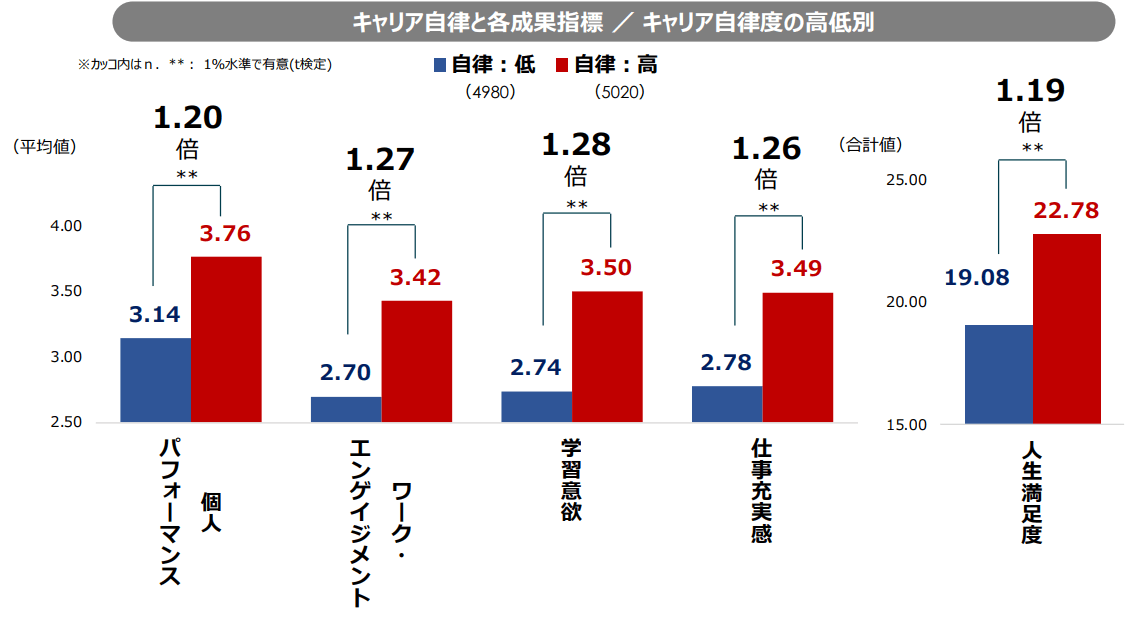

キャリア自律を支援することで、社員は目標に向かって努力するようになります。その結果、自分の仕事に対して興味を持ち、社内ではたらく意欲も高まるでしょう。

パーソル総合研究所の調査によると、キャリア自律度の高い層はキャリア自律度が低い層と比較してワーク・エンゲージメントが約1.27倍高いと明らかとなりました。エンゲージメントの高さは、社員の離職率の低下につながります。

※引用:パーソル総合研究所|従業員のキャリア自律に関する定量調査 調査結果

また、キャリア自律支援を通じてスキルアップに取り組んでくれる組織に社員が魅力を感じ、リテンション(必要な人材の流出を防止するための施策)につながる可能性もあります。

イノベーション創出

組織がキャリア自律を支援することで、社員は適切なポジションやプロジェクトに参加できます。自らの興味や能力に基づいて仕事を選択し、集中して取り組むことで、あたらしいアイデアやアプローチを積極的に提案しやすくなるでしょう。

また、社員が自らのキャリアとスキル開発に責任を持つと、企業にとっても新たなイノベーションやビジネスチャンスが生まれやすくなるなどのメリットが期待できます。

キャリア自律支援の課題

企業がキャリア自律支援を行うことで、多様なメリットが期待できます。一方で、キャリア自律を支援するにあたり企業に課題をもたらす可能性があります。キャリア自律支援にはどのような課題があるのか解説します。企業がキャリア自律を支援する際に直面する可能性のある課題を認識し、適切な対策を講じておきましょう。

離職率の上昇

キャリア自律の促進により、社員が自らの望むより良いはたらき方を求めて転職を考える可能性は大いに考えられます。

社員の離職を防止するには、社内でのキャリアパスを明確にし、成長の機会や昇進の道を示すことが大切です。キャリア自律度が高い人材に活躍のチャンスを与えられる体制を整え、社内でのキャリア構築に魅力を感じられるようにすることが大事です。定期的な面談を行うなど、企業が社員の希望や目標にどう対応できるかを確認する機会をつくりましょう。

職種ごとの離職率についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>コールセンターの離職率が高いのはなぜ?原因と対策をご紹介

>>営業職の離職率が高い原因と低下させる対策を解説

>>エンジニアの離職率の現状とは?離職の原因と防ぐための対処法を解説

社内体制の整備不足

キャリア自律を支援する際は、社員の自己成長を促進する体制やツールが必要です。これらが整備されていない場合、効果的なキャリア自律支援は難しくなります。社員がどのようなキャリアを描いているか上司や人事部は把握し、目標に見合った研修プログラムや学習機会を提供することが大事です。

また、意欲的にスキルアップしても、身に付けたスキルを発揮できる適切なポジションがあるとは限りません。キャリア自律を支援する際は、社員がスキルを発揮する場を提供できる体制を整備する必要もあります。

自律支援を必要としない社員への対応

社員の中には出世に興味がなく、仕事より私生活を大切にしている人もいます。すべての社員がキャリア自律を望んでいるわけではなく、淡々と安定した業務をこなすことを好むタイプもいるでしょう。企業側がキャリア自律を促しても、すべての社員に浸透するとは限らないのです。また、こうした社員に対し、キャリア形成に意欲的な社員と同様のキャリア自律を強制すると、不安やストレスを引き起こす可能性もあります。

社員一人ひとりの希望に応じ、温度差のある社員に対しても適切な支援を行うことが重要です。安定した業務や役割を希望する社員には、専門性を深める支援やキャリアプログラムの提供といったアプローチが効果的と考えられます。

ワーク・ライフ・バランスについて、以下で詳しく解説しています。

>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説

管理職の理解不足

管理職がキャリア自律支援の重要性を十分に理解していない場合、部下が上司からの理解を得られず、思うようにキャリア形成に向けた行動ができない恐れがあります。上司がキャリア自律を重視せず、現在抱えている業務にばかり目を向けているとスキルアップするための機会を持てず、キャリア開発へのモチベーションは下がってしまいます。

部下の社員のキャリア自律には、上司の理解や支援が必要不可欠です。そのためには管理職に向けて研修やワークショップを実施し、キャリア自律の概念とキャリア自律を支援するためのノウハウを習得させることが必要です。加えて、管理職が自らキャリア自律を実践し、道筋を示すことで組織全体にキャリア自律の文化を浸透させることも重要でしょう。

企業としてキャリア自律支援をするには

社員にキャリア自律を促すためには、さまざまな施策をしっかり準備したうえで行う必要があります。以下にキャリア自律を支援する4つの具体策をご紹介します。

キャリア研修の実施

日頃からキャリア自律を意識させ、自身の今後のキャリアについて考える機会を提供するために、キャリア研修を実施するのは非常に効果的です。その際は、若手からシニア層までを階層や年齢で分け、社員ごとに適切な研修を行うことが好ましいでしょう。それぞれのフェーズによってキャリアの展望は異なるからです。

また、部下が将来のキャリアについて上司に相談するキャリア面談の実施も有効です。上司が部下に対してキャリア支援できることを話し合うだけで、社員はキャリア自律を積極的に考えられるようになります。

キャリアデザインについてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介

副業・兼業の推奨

企業が副業を認め、仕事内容の異なる社外での活動を積極的に推奨すると、社員は自社では得ることができない知識やスキルを吸収できます。また、副業など社外活動で人脈を広げることで、キャリアの多面的な発展にもつながるでしょう。そのためにも、企業は外部活動を積極的に取り組める環境を整えることが大切です。

また、社員が副業を通じて得た知識やスキルを組織に還元することで、その新たな経験は社内業務にも活かせるでしょう。

学習機会の提供

社員が必要なスキルや知識を習得するために、社内外での研修やセミナー、eラーニングプログラムなど学びの場やコンテンツを提供することは非常に重要です。

代表的な学習支援としては、以下が挙げられます。

- リーダーシップ研修

- テクニカルスキルのトレーニング

- 最新業界動向に関するセミナー

学習機会の提供にあたっては、企業が教材費の補助や資格取得支援制度の導入を行います。

リスキリングについて詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>リスキリングとは?導入による企業のメリットと注意するポイントを解説

社内ポスト・ポジションの明確化

職務やポストなど社内のキャリアパスを明確にすることで、社員は将来のキャリアをイメージしやすくなります。各ポジションに求められるスキルや経験、昇進の条件など、どのようなステップを踏めばよいかを明示すれば、社員は目標を持ちながら自律的なキャリア開発に取り組めるでしょう。

また、社内の異動や昇格の過程を透明化し、社員が適切なタイミングでキャリアチェンジや昇進を目指せる環境を整えることも重要です。

キャリア自律の支援事例

実際に、パーソルグループが実施しているキャリア自律の支援事例をご紹介します。これらの事例を通じてキャリア自律のイメージをつかみ、検討の一助となれば幸いです。

派遣スタッフなどのキャリアの選択肢を広げるリスキリング支援を拡充

2023年にパーソル総合研究所が発表した「派遣社員のリスキリングに関する定量調査結果」によると、派遣スタッフのキャリア不安は高い傾向にあり、加えて「学ぶためのお金」への課題感が高いことがわかりました。

2022年度は延べ約5万人が、パーソルテンプスタッフの提供する研修コンテンツやキャリア支援プログラムを活用しました。そして、派遣スタッフなどのキャリアの選択肢を広げるため、2023年よりパーソルテンプスタッフはデジタル人材育成などを含むリスキリング支援を拡充します。2025年3月末までにキャリアアドバイザーを現在の1.5倍に増やし、Power BI・Webマーケティング人材の育成プログラムを拡充する予定です。

詳しくはこちらをご確認ください。

キャリア自律に関するよくある質問

キャリア自律を支援するメリットや課題などについて把握した上で、さらに理解を深めるために、キャリア自律に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

1.キャリア自律と自立の違いは何ですか?

「自律」と「自立」には、以下のような違いがあります。

自律…自分で決めたルールや意思で自己実現のために行動すること

自立…外部からの助けを借りずに、自分の力だけで物事を進めること

これらの言葉をビジネスに結び付けると、以下のような意味合いになります。

キャリア自律…周囲の声やニーズを把握し、それとの調整を図った上で、自らの意思を持ちながら自己実現を目指せる状態

キャリア自立…周囲に関係なく、自分の意見や主張を持って自ら行動できる状態

2.キャリア自律は今までのキャリアとどのように違うのですか?

従来のキャリア開発は企業が社員を育成し、社員側は組織に任せて受け身でいることが基本でした。これに対してキャリア自律では個人が企業や組織に依存せず、社員が自らのキャリアを自主的に考え、主体的にキャリア開発を行っていきます。

3.キャリア自律支援が出来ている企業の特徴はありますか?

積極的にキャリア自律を推進している企業は、社員の成長を促すキャリア研修の実施や学習機会の提供が豊富です。また、副業や兼業を認めるなど、多面的に社員がキャリアを発展させることを推奨しています。加えて、社内のキャリアパスが明確に示されていることも特徴です。さらに、管理職がキャリア自律の重要性を理解しており、社員の意欲を引き出す文化が浸透しています。

4.キャリア自律ができているかはどのように評価されますか?

キャリア自律は、個人の主体的な取り組みと成果を通じて評価されます。具体的な評価基準は、自己成長に向けた学び・取り組み、自己目標を達成した実績、上司や同僚からのフィードバックです。また、社内での貢献度や副業など社外活動で残した結果も評価の対象です。つまり、主体的に考えて行動し、成果を出そうとする姿勢がキャリア自律では評価されることが一般的です。

5.キャリア自律を始めるための第一歩は何ですか?

キャリア自律を始めるための第一歩は、自己分析です。自分自身の興味や関心、強みや能力を理解し、どのようなキャリアを築きたいかを考えます。そして、それらに基づいて具体的な目標を設定し、達成に向けた計画を立てる「キャリアプラン」の設定が重要です。

必要なスキルや経験を見極め、それを習得するための計画を立て、行動に移す。意識・行動までを求められるのがキャリア自律です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

キャリア自律のメリットと課題を理解する

生産年齢人口が減少し、従来の年功序列や終身雇用が限界を迎えつつある今、主体的に考えて行動できる人材の育成は企業にとって急務です。キャリア自律を促すことで社員のパフォーマンスやエンゲージメントは高まり、結果的に組織の活性化や生産性の向上が期待できるでしょう。

そのためには、企業側がキャリア自律に関する研修・セミナーや学習支援を行ったり、社員の能力が最大限に発揮できる体制を整えたりすることが重要です。

ただし、キャリア自律の促進によって社員がさらなる高みを目指し、転職を考えてしまう恐れがあります。また、キャリア自律に対して良い印象を持たない社員も中にはいるでしょう。社員一人ひとりの状況に応じた支援をすることが大切だといえます。主体的な社員を育成し、企業の生産性や業務効率を向上させるためにも、キャリア自律の支援を検討してみてはいかがでしょうか。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする