HRナレッジライン

カテゴリ一覧

育児介護休業法の4つの制度や改正内容・企業で必要な対応を解説

- 記事をシェアする

育児介護休業法とは、育児や介護などで時間的な制約を抱えている社員が、家庭と仕事を無理なく両立できるようにすることを目指して制定された法律です。

育児介護休業法では、企業が整備するべき雇用環境や必要な措置などが義務付けられています。

本記事では、育児介護休業法の概要や4つの制度、育児介護休業法の改正、企業に求められる対応について解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

育児介護休業法とは

育児介護休業法は、育児休業・介護休業に関する制度や、子どもの看護休暇・介護休暇に関する制度を定めた法律です。正式名称を「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、仕事と子育てや家族の介護の両立を図ることを目的としています。育児や介護のために退職せざるを得ないという状況を改善するために、さまざまな制度が規定されています。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

育児介護休業法で定められている4つの制度について

育児介護休業法では、企業が一定の条件を満たす社員に対して提供するべき制度として、以下の4つが定められています。

- 育児休業:1歳未満の子どもの育児をするために取得可能

- 子の看護休暇:看護が必要な日に休暇が取得可能

- 介護休業:介護のために2週間以上の長期の休業が必要なときに利用可能

- 介護休暇:介護が必要な日に休暇が取得可能

各制度の詳しい内容は以下の通りです。

育児休業

1歳未満の子どもを持つ社員の育児支援を目的とした制度です。性別を問わず、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得可能な制度で「育休」とも呼ばれます。

また、育児休業に取得期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月にまで延長可能で、最大1年間育児休業を取得できる制度です。

ただし、日雇いの従業員は育児休業の対象外です。また、雇用期間が1年未満の場合は、締結する労使協定の内容により対象外となることがあります。有期雇用契約社員など、労働契約に期間の定めがある場合は、「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合に育児休暇を取得できます。

子の看護休暇

法律で定められた基準を満たす年齢の子どもが、けがや病気で世話が必要になった場合などに休暇を取得できる制度です。また、健康診断や予防接種の付き添いが必要な場合などにも看護休暇を取得できます。

子の看護休暇で1年度に取得できる休暇は、対象となる子どもが1人の場合は5日、2人以上で10日が上限です。

育児休業制度と同じく、日雇いの従業員は対象外となります。また、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員は、締結する労使協定の内容により対象外となることがあります。

介護休業

負傷や疾病、身体もしくは精神の障害などの理由により2週間以上の「常時介護」が必要な家族を介護する場合に休業できる制度です。対象家族1名につき3回まで取得でき、合計で93日まで休業できます。介護の対象者は、配偶者・父母・配偶者の父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫です。ただし、「子」は養子を含む法律上の親子関係に限ります。

育児休業制度と同じく、日雇いの従業員は対象外です。また、有期契約社員については申し出の時点で、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合は対象外となります。

介護休暇

要介護状態となった家族を介護するために休暇を取得できる制度です。

介護休暇は1日または時間単位で取得できます。1年度に取得可能な日数は、要介護状態の対象家族1人につき5日、2人以上で10日が上限です。

他の3つの制度と同様に、日雇いの従業員は対象外となります。

2025年までに施行される育児介護休業法改正について

育児介護休業法は、育児や介護と仕事をより両立しやすくするために、繰り返し改正されてきました。以下では法改正の目的や、2022年から2025年までに施行された法改正の内容について解説します。

※参考:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

法改正の目的

育児介護休業法改正の目的の一つとして、男女が共に育児休業を取得しやすくすることが挙げられます。厚生労働省のデータによると、令和5年の育児休業取得者の割合は女性が84.1%に対して男性が30.1%と差があります。

※引用:厚生労働省|令和5年度雇用均等基本調査

また、男性が育児休業を取得しなかった理由に関するアンケートでは、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」や「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」などが上位の回答です。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正について

このような状況を改善するために、育児介護休業法の改正が行われています。

さらに、介護や看護による離職を減らすことも育児介護休業法改正の目的です。5年ごとに実施されている総務省就業構造基本調査によると、介護をしながらはたらく人の数は令和4年時点で約365万人となり、5年前と比べて約18万人増加しています。

※引用:総務省|令和4年就業構造基本調査

また、介護・看護のために離職した人の数は令和4年で約10.6万人であり、5年前より0.7万人増えている状況です。

※引用:総務省|令和4年就業構造基本調査

このような課題を解決し、介護や看護をする人でも離職せずに済む環境を整えるために、育児介護休業法の改正が行われています。

法改正による変更点

以下では、2022年から2025年までに施行される法改正について、時系列に沿って内容をご紹介します。

| 施行日 | 施行内容 | 対象企業 |

|---|---|---|

| 2022年4月~ |

|

全企業 |

| 2022年10月~ |

|

全企業 |

| 2023年4月~ |

|

従業員数1,000人超の企業 |

| 2025年4月~ |

|

全企業(一部、従業員300人超の企業) |

| 2025年10月~ |

|

全企業 |

2022年4月からの変更点

育児休業を取得しやすい環境整備の義務付けと、本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た社員に対して、企業は育児休業に関する制度の説明や周知、および休業の取得意向の確認を個別に行う義務が発生するようになりました

2022年10月からの変更点

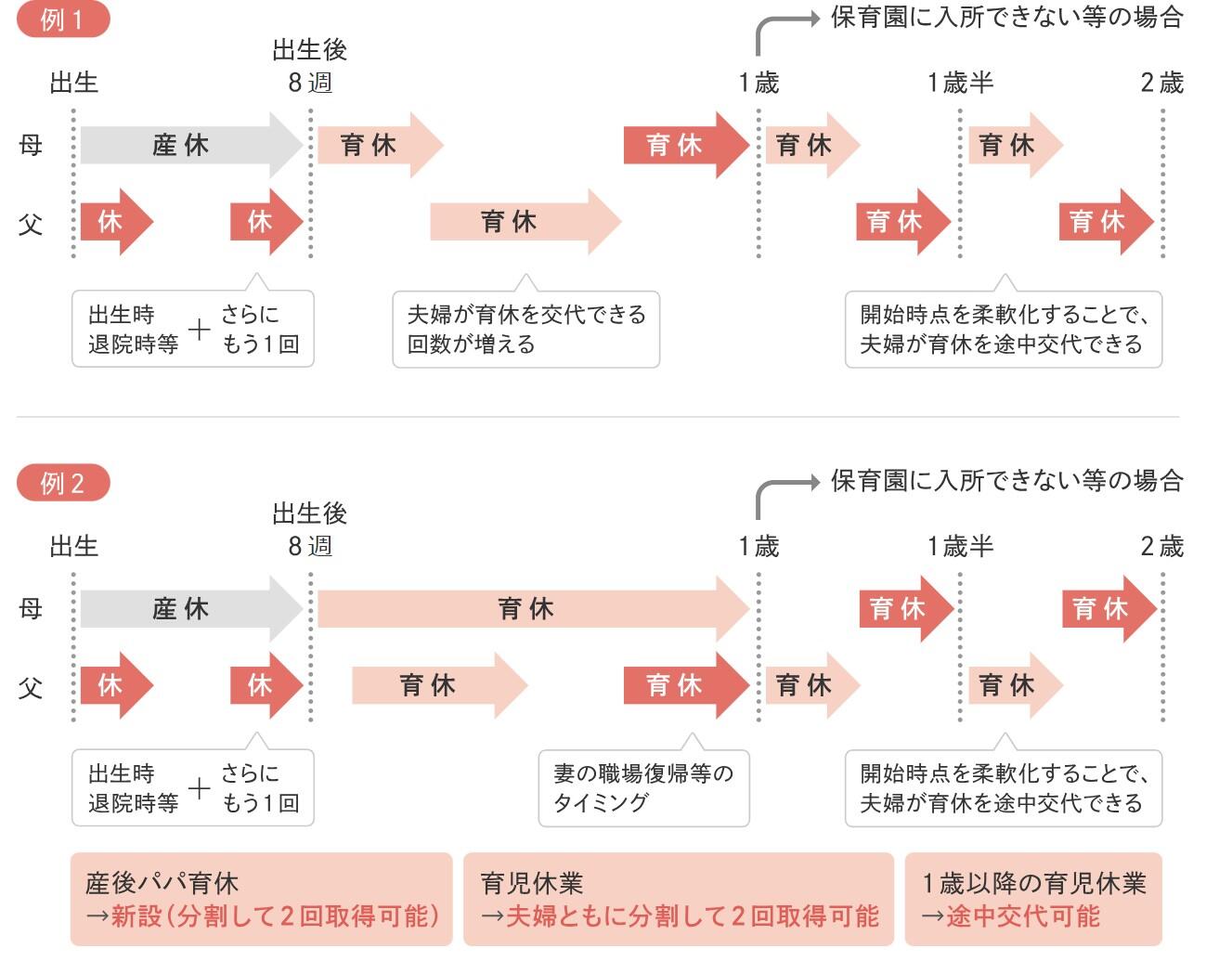

2022年10月からは、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業できる産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が追加されました。産後パパ育休は、2回に分割して取得することもできます。

また、従来1回の取得だった育児休業が、今回の改正で2回に分割して取得することも可能になりました。

- 分割取得の例

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

ただし、1歳到達後であっても父母での交代で育児休業を取得することはできます。また、育児休業は産後パパ育休と併せて取得することも可能で、組み合わせることによって、子どもが1歳になるまでに4回の分割取得ができるようになりました。

2023年4月からの変更点

従業員数が1,000人を超える企業に対して、男性の育児休業などの取得状況を年に一度公表することが義務付けられました。この改正は、新たに制定された産後パパ育休などを世の中に定着させることが目的です。

2025年4月からの変更点

子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するために、残業免除の対象範囲が拡大されます。従来は3歳になるまでの子どもを育てる社員のみが残業免除の対象でしたが、改正後は小学校就学前までの子どもを養育する社員までが対象です。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

また、子の看護休暇の取得理由として入園式や卒園式、入学式などの行事への参加や、感染症に伴う学級閉鎖なども追加されます。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

さらに、3歳未満の子どもを養育する社員に対して、テレワークの措置を講じることが努力義務として追加されます。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

育児休業の取得状況の公表については、従来は1,000名超の企業が義務付けの対象でした。2025年4月からは、対象企業が300名超の企業まで拡大されます。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

さらに、介護離職の防止のため、介護休業や介護と仕事を両立するための支援制度についての個別周知や意向確認、情報提供が必要です。介護休暇の対象者については範囲が拡大され、入社6ヶ月未満または1週間の所定労働日数が2日以下の社員であっても取得できるようになります。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

また、家族を介護する社員に対してテレワークの措置を講じることも、努力義務として追加される内容です。

2025年10月からの変更点

3歳から小学校就学前の子どもを育てる社員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。具体的には、以下の項目から2つ以上を選んで実施する措置が必要です。

- 始業時刻などの変更

- テレワークなど(月間10日以上)

- 保育施設の設置運営など

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年間10日以上)

- 短時間勤務制度

これらの措置について対象の社員に対する個別の周知や、取得の意向を確認することも義務化されます。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

また、妊娠や出産などを申し出た社員に対して、育児と仕事の両立についての意向を聴取・配慮することも、2025年10月から義務化される内容です。

※引用:厚生労働省|育児・介護休業法改正のポイント

法令に違反した際の注意点や罰則

育児介護休業法には、法令に違反した企業に対する罰則が定められています。

違反が見つかった企業には、まず厚生労働大臣から違反に関する報告を求められます。また、必要な措置を取るように助言、指導または勧告を受ける場合もあります。

報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合の罰則は、企業名の公表と最大20万円の過料です。企業名を公表されると、顧客や取引先からの信頼を失うリスクがあります。また、今後の採用活動にも影響が出る可能性があるため、育児介護休業法を遵守することが重要です。

育児介護休業法で企業の担当者が準備しておきたいこと

育児介護休業法の改正に対応するためには、法律の内容を理解した上で、就業規則の整備や意向確認などに取り組む必要があります。自社の社員がスムーズかつ積極的に育児や介護のための休暇を取得できるようにするため、以下のような準備を進めましょう。

法律と改正の内容を理解する

まずは、企業の経営層や人事・総務の担当者は育児介護休業法の改正について整理し、理解を深めましょう。育児介護休業法の改正は頻繁に行われるため、官公庁のサイトなどを参考に最新の情報を把握しておくことが重要です。

就業規則を整備する

法改正によってあらたに義務付けられた内容や制度を盛り込むなど、就業規則の整備を行いましょう。就業規則に不備があると、罰則の対象になる場合や、社員が休業の取得などをしにくくなる場合が考えられます。就業規則の内容を見直し、社員が確認できる場所に保存した上で、周知を徹底しましょう。

各種フォーマットを作成する

育児や介護に関するさまざまな制度を利用しやすくするために、届け出のフォーマットを作成し、社員がアクセスできる場所へ格納しましょう。休業や休暇の申請に必要なフォーマットが手軽に手に入る環境を作ることは、取得率を高めるために効果的です。

各フォーマットの例は厚生労働省も用意しているため、必要に応じてご活用ください。

※参考:厚生労働省|フォーマット

育児休業の取得意思を社員に確認しておく

育児休業や介護休業の取得の有無や期間は、個々の事情によって異なります。各種制度の案内を行った上で、取得の意思や期間について社員に確認しましょう。

育児介護休業法についてよくある質問

ここでは、育児介護休業法についてよくある質問とその回答をご紹介します。

※参考:厚生労働省|令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A

Q1.「柔軟な働き方を実現するための措置」の施行前に個別周知などは必要ですか?

2025年10月1日に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」について、施行日より前に対象者への個別の周知や意向確認を行う必要はありません。

ただし、施行日から措置を講じられるようにするため、施行日より前に過半数労働組合または過半数代表の意見聴取を行う必要があります。

Q2.意見聴取の方法は定められていますか?

「柔軟な働き方を実現するための措置」について、過半数労働組合などから意見聴取を行う方法は定められていません。

ただし、育児当事者からの意見聴取やアンケート調査など、丁寧なコミュニケーションを通じて社員のニーズを適切に把握することが推奨されます。

Q3.保育施設は事業所ごとに設置する必要がありますか?

育児介護休業法に定められる「保育施設の設置運営等」として保育施設を設置する場合は、原則として事業所ごとの設置が求められます。

ただし、保育施設を設置した事業所の近くに別の事業所があり対象者が利用できる場合、その旨を就業規則などで明らかにしておけば、別の事業所にも保育施設を設置する必要はありません。

Q4.個別の周知・意向確認などを行う部署や担当者に決まりはありますか?

個別の周知・意向確認などを行う部署や担当者は定められていません。人事部だけでなく、事業主から委任を受けた所属長や直属の上司が行うことも可能です。

Q5.介護に直面している社員がいない場合でも雇用環境の整備は必要ですか?

介護休業などの制度では、幅広い年齢の社員が利用を申し出る可能性があるため、現状で介護に直面している社員がいない場合でも雇用環境を整備しておく必要があります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

育児介護休業法の改正に備えて対応を進めましょう

育児介護休業法では、はたらく誰もが育児や介護を理由として離職することがないよう、さまざまな制度が整備されています。より多くの人の仕事との両立を実現するために、繰り返し改正が行われてきました。

2025年4月・10月に施行される改正では、育児休業や子の看護休暇・介護休業・介護休暇など複数の制度について変更が行われています。今回ご紹介した内容を参考に、育児介護休業法の改正に備えて適切な対応を進めましょう。

その他、2025年度の法改正内容については下記の記事をご覧ください。

>>人事・労務に関わる2025年(令和7年)施行の重要法改正まとめ

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする