HRナレッジライン

カテゴリ一覧

生産性向上とは?取り組むメリットやポイント、具体的な施策をご紹介

- 記事をシェアする

人材不足や賃金・待遇改善のプレッシャー、グローバルでの競争激化などに企業が直面する中で、生産性をどう高めるかは経営の重要なテーマとなっています。しかし、

「生産性や生産性向上の意味がよく分からない」

「何から手を付ければよいか具体的な進め方がイメージできない」

「IT投資や人材育成、補助金・助成金の活用などをどこまでやるべきか知りたい」

などといった悩みや疑問も多いのではないでしょうか。

この記事では、生産性と生産性向上の基本的な考え方、日本で生産性が重視される背景、生産性向上によって得られるメリットなどを整理した上で、具体的なステップや施策を分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

生産性向上とは?

生産性向上とは、「成果(アウトプット)÷投入する資源(インプット)」という生産性の指標を高めていく取り組みを指します。限られた人員や時間、設備、資金などの経営資源をどのように使えば、同じまたはそれ以下の負担でより大きな成果を生み出せるのかを考えることが出発点です。

生産性は、単に残業時間を減らしたり、コストを削減したりするだけでは向上しません。投入する資源を適切に抑えながら、売上や付加価値といった成果を高めていくことが重要です。

基本的な考え方

生産性向上の基本的な考え方は、「投入する資源(インプット)」の使い方を見直しながら、「成果(アウトプット)」を高めていくことです。どちらか一方だけに着目するのではなく、両方の視点を組み合わせなければなりません。

例えば、業務プロセスを見直したりシステムを導入して、これまでより少ない工数やコストで同じ業務を完了できれば、インプットの効率化につながります。同時に、商品やサービスの付加価値を高めたり販路を広げることで売上や利益が増えれば、アウトプットの拡大が期待できます。

このように、インプットとアウトプットのバランスを意識しながら、自社の現状や目標に合わせて施策を組み合わせていくことが、生産性向上に取り組む際の基本的な考え方です。

業務効率化との違い

生産性向上と混同されやすい業務効率化とは、業務にかかる工数やコストを抑える取り組みを指します。例えば、余裕を持ったスケジュール設定で無理をなくす、非効率な業務の遂行を見直し適切な人員配置で無駄をなくす、繁忙期と閑散期の業務のムラをなくすなどの施策が考えられます。あくまで業務上の課題に対する改善活動であり、必ずしも成果(アウトプット)に結びつくとは限りません。

生産性向上は前述した通り、投入する資源(インプット)でどれだけの成果(アウトプット)を得られたか評価する考え方で、その評価は決められた計算式で算出されます。どちらも人的資源やコストを抑えるという点では共通していますが、生産性向上は現在よりも成果(アウトプット)を上げることが目的であり、そのために業務効率化を行うこともあります。

つまり、生産性向上は経営資源の最適化をするための目的(目標)であり、業務効率化はそのための手段や施策の一つです。

業務の効率化については、以下の記事でさらに詳しくご説明しています。

>>業務効率化とは?手順と成功のポイント、注意点、活用ツールを解説

その他の効率化についても、以下の記事でさらに詳しくご説明しています。

>>経理効率化までのステップとは?経理効率化の方法もご紹介

>>事務効率化によるメリットとは?効率化のためのコツもご紹介

>>営業効率化における課題と解決方法、役立つツールをご紹介

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

生産性の種類

生産性には大きく分けて、資本の視点から見た「資本生産性」、労働の視点から見た「労働生産性」、資本や労働など投入したすべての生産要素から見た「全要素生産性」の3種類があります。

生産性の中で最も多く使われているのが、「労働生産性」です。社員1人あたりまたは1時間あたりどの程度の「成果(アウトプット)」を生み出せたかを算出できます。

また生産性は、どれくらいの量を生み出したかを見る「物的生産性」と、どれくらいの付加価値を生み出したかを見る「付加価値生産性」の2つにも分けられます。ここでは、それぞれどういったものなのかを解説します。

物的生産性

物的生産性は、どれくらいの投入でどれくらいのモノやサービスの量を生み出せたかを数量ベースで見る指標です。具体的には次のような形で表します。

- 1人あたりの生産量(1人あたりで1日何個つくれたか)

- 1時間あたりの生産量(1時間あたりで何件処理できたか)

- 1台の設備あたりの生産量(1台あたりでどれくらい製造できたか)

基本的な計算式は以下の通りです。

| 生産性の種類 | 算出方法 |

|---|---|

| 資本生産性 | 生産量÷資本ストック数 |

| 労働生産性(1人あたり) | 生産量÷労働者数 |

| 労働生産性(1時間あたり) | 生産量÷(労働者数×労働時間) |

| 全要素生産性 | 生産量÷(労働+資本+原材料)合成投入量 |

少ない人員や時間、設備で同じ量を生み出せるようになれば、物的生産性が高まったといえます。製造業など、成果を個数や重さでとらえやすい業種でよく使われる指標です。

付加価値生産性

付加価値生産性は、どれくらいの投入でどれくらいの付加価値(儲けの源となる価値)を生み出せたかを金額ベースで見る指標です。

付加価値は一般的に、売上高から原材料費や外注費などの外部コストを差し引いた金額として算出します。この付加価値をもとに、次のような指標で生産性を測ります。

| 生産性の種類 | 算出方法 |

|---|---|

| 資本生産性 | 付加価値額÷資本ストック数 |

| 労働生産性(1人あたり) | 付加価値額÷労働者数 |

| 労働生産性(1時間あたり) | 付加価値額÷(労働者数×労働時間) |

| 全要素生産性 | 付加価値額÷(労働+資本+原材料)合成投入量 |

同じ人員や時間でより高い付加価値を生み出せていれば、付加価値生産性が高まったといえるでしょう。利益や賃金水準などにも直結するため、企業全体の稼ぐ力を確認したいときによく用いられる指標です。

日本の生産性の現状や重要視される背景

日本では、少子高齢化の進行や人材不足が深刻になる中、生産性向上の重要性が一段と高まっています。国内の労働生産性は大きく伸びているとは言いがたく、限られた人員で大きな成果を生み出すことが多くの企業にとって共通の課題となっています。

一方、IoTやAIなどのテクノロジーを活用した業務体制の整備や、賃金・待遇の見直し、ワーク・ライフ・バランスに配慮したはたらき方の実現など、生産性向上のために取り組める領域は多岐にわたります。加えて、グローバル市場で競争力を維持・強化するためにも、生産性を高める視点は欠かせません。

ここでは、日本国内の労働生産性の推移やテクノロジー活用の現状に加え、少子高齢化、賃金や待遇、グローバル競争といった観点から、なぜ今生産性が重要視されているのか、その背景について整理して解説します。

日本国内の労働生産性の推移

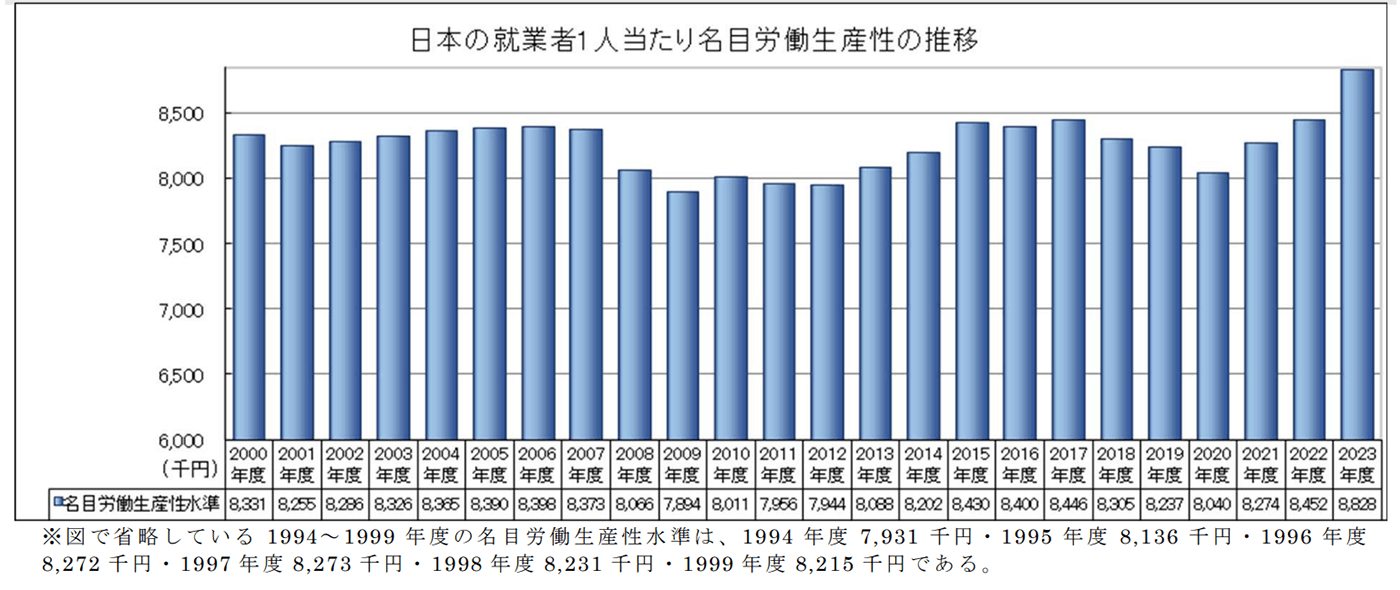

公益財団法人日本生産性本部が公表した「日本の労働生産性の動向2024」によると、2000年以降の日本国内の名目労働生産性(就業者1時間あたりの付加価値額から算出)は横ばい傾向であったものの、ここ数年は上昇傾向にあります。

※引用:公益財団法人日本生産性本部「日本の労働生産性の動向2024」

2000年から比較すれば、大きくテクノロジーが発展し、自動化できる業務が増えつつあります。しかし、上昇傾向ではあるものの、テクノロジーを活用した業務体制は進んでおらず、生産性が上がっていない一つの要因となっています。

テクノロジーを活用した業務体制

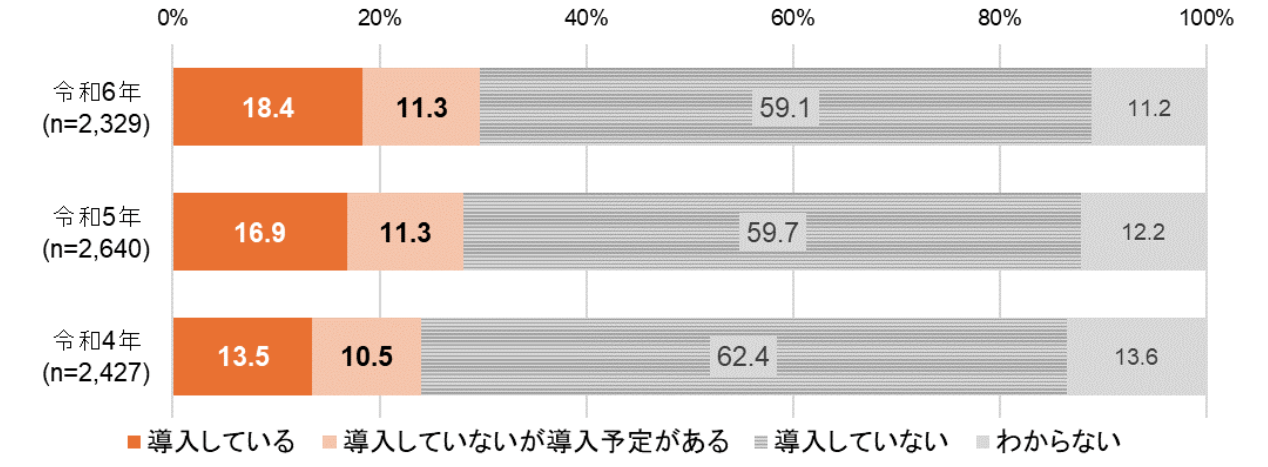

総務省が公表した「令和6年通信利用動向調査の結果」では、企業におけるIoT・AIなどのシステム・サービスの導入状況が、ここ数年で徐々に伸びていることが示されています。

【IoTやAIなどのシステム・サービスの導入状況】

※出典:総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」

例えば、IoTやAIなどを導入している企業は、令和4年の13.5%から令和5年には16.9%へ、令和6年には18.4%へと増加しており、導入していないが導入予定があるとした企業も、令和4年10.5%、令和5年11.3%、令和6年11.3%と推移しています。

一方で、導入していないと回答した企業は依然として約6割を占めており、多くの企業ではまだテクノロジーの活用が進んでいない状況です。

IoTやAIなどのシステム・サービスを利用すると、定型業務の自動化やデータ分析の高度化などを通じて生産性が大きく向上する可能性があります。自社の業務にどのように組み込むかを検討し、段階的に導入を進めていくことが、これからの生産性向上に欠かせない取り組みの一つとなります。

少子高齢化による労働人口の減少

少子高齢化が進む日本では、15〜64歳までの労働人口の減少が社会的な課題となっています。

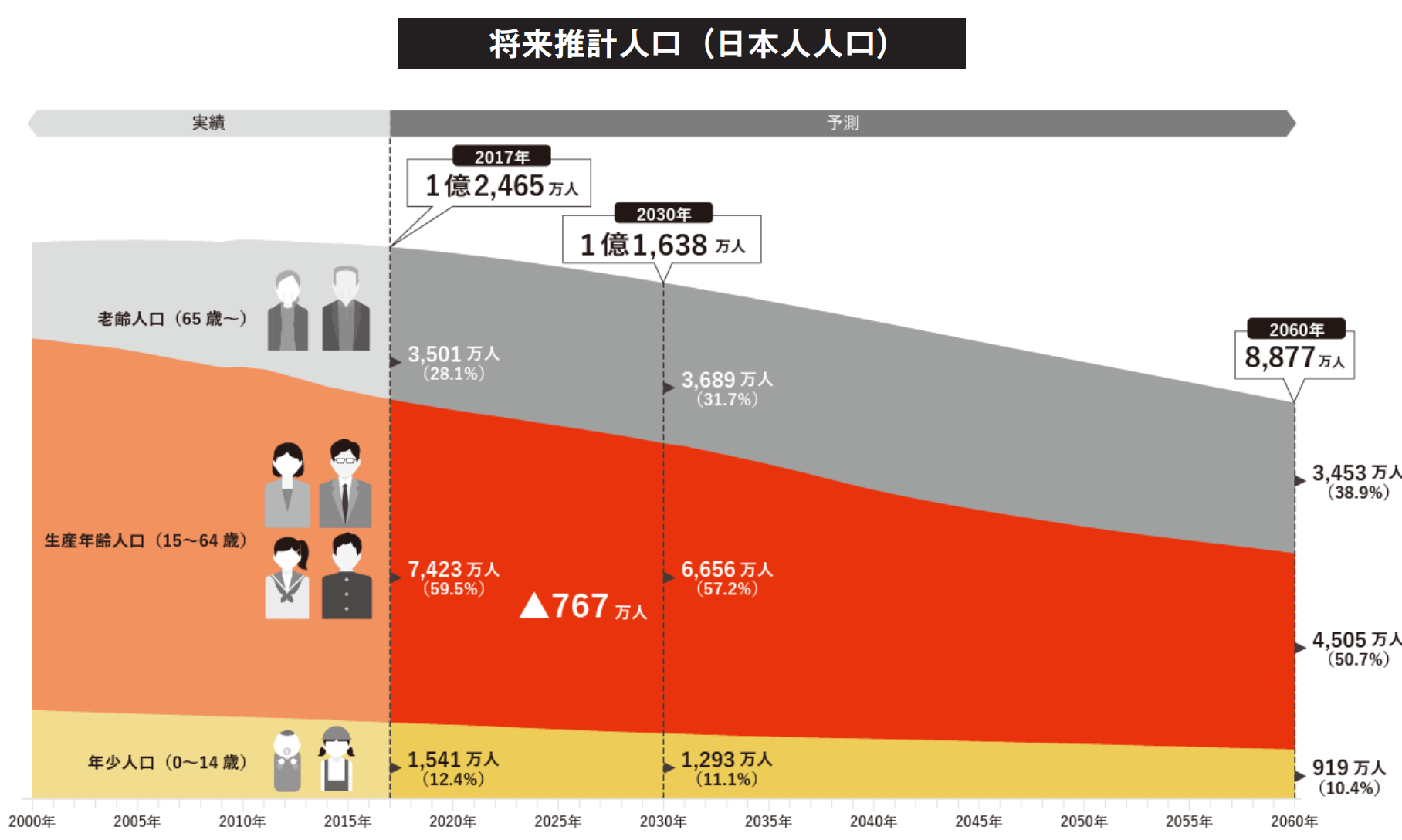

2018年10月23日に公表されたパーソル総合研究所と中央大学の共同研究「労働市場の未来推計 2030」によると、日本の労働人口(生産年齢人口)は今後も減少を続け、2017年から2030年にかけて767万人の労働人口(生産年齢人口)が減少すると試算されています。

※引用:パーソル総合研究所×中央大学「 労働市場の未来推計 2030」

また、女性や高齢者の就業参加が進んだことなどにより、厚生労働省が発表した「労働経済の分析(令和7年版)」によれば、2024年の労働力人口は6,957万人、就業者数は6,781万人、雇用者数は6,123万人と過去最高水準にありますが、人口構造そのものは縮小に向かっているため、今後は高齢化の進行により労働供給における制約が一段と強まることが懸念されています。

※出典:厚生労働省「労働経済の分析(令和7年版)」

こうした環境下で企業が持続的に成長していくためには、限られた人材でより高い成果を生み出せるよう、社員1人あたり、または1時間あたりの生産性を高める取り組みがますます欠かせなくなっていくでしょう。

賃金や待遇の向上、ワーク・ライフ・バランスの改善

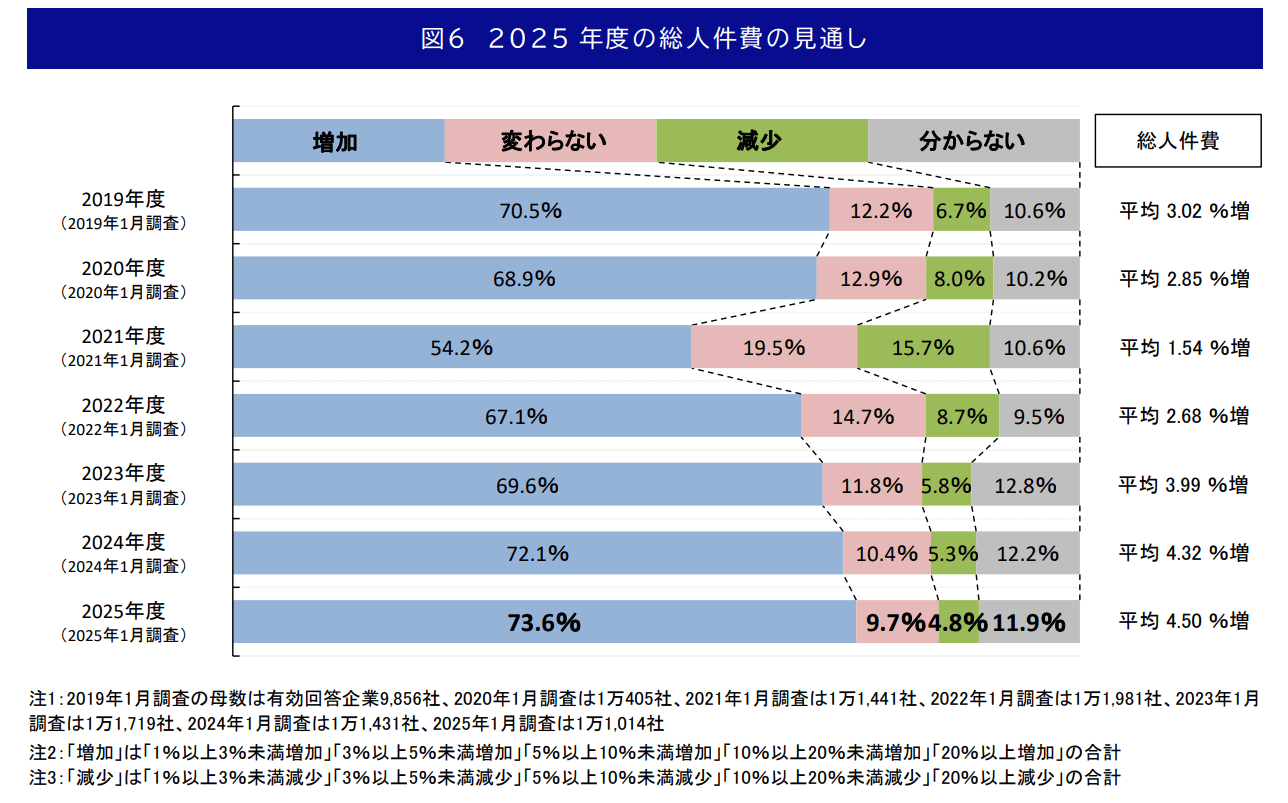

※引用:株式会社帝国データバンク「2025年度の賃金動向に関する企業の意識調査」

帝国データバンクが公表した「2025年度の賃金動向に関する企業の意識調査」によると、企業の人件費は増加傾向にあります。2018年から2025年まで、前年度の実績に比べて毎年1%〜5%ずつ人件費が増えていることがわかります。人件費を増加させた企業の約80%は、社員がはたらきやすい職場をつくることや、経験や実績が豊富な人材を採用することを目的に人件費を改善しています。

同時に、テレワークやサテライトオフィス、フレックスタイム制など、多様なはたらき方を選べる制度づくりも広がっています。政府も働き方改革や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進を掲げ、長時間労働の是正や育児・介護と仕事の両立支援を後押ししています。

このようなはたらき方の多様化は、社員の健康維持やモチベーション向上につながる一方、制度導入や運用のためのコストがかかるのも事実です。企業が賃金や待遇の改善、多様なはたらき方を支える仕組みを継続的に整えていくには、生産性を高めて原資となる付加価値を増やすことが欠かせません。生産性向上の取り組みは、人件費削減のためだけではなく、ワーク・ライフ・バランスを尊重しながら競争力を維持・強化していくための基盤づくりでもあるのです。

はたらきやすい制度や環境をつくるための施策については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

>>ハイブリッドワークとは?メリットや導入する際のポイントを解説

>>サテライトオフィスとは?はたらき方の多様化を支えるメリットや支店との違いを解説

グローバル市場での競争力の維持・強化

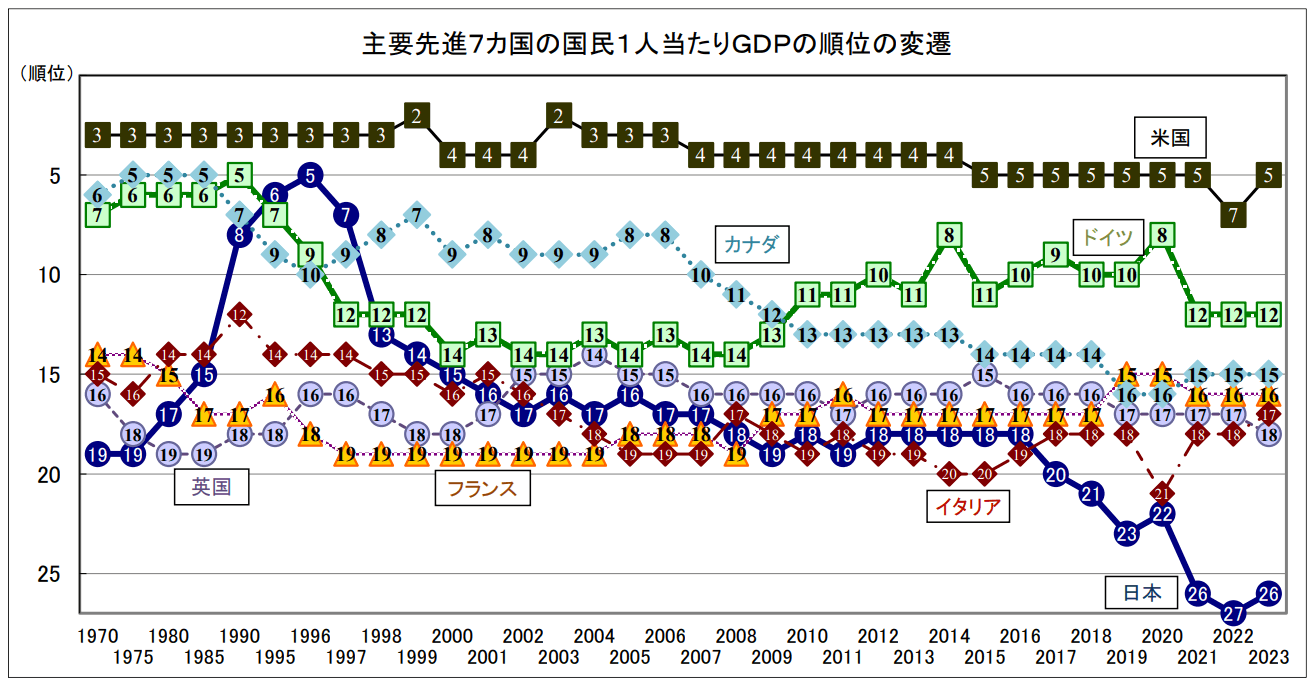

公益財団法人日本生産性本部が公表した「労働生産性の国際比較2024」では、日本の労働生産性はOECD(経済協力開発機構)加盟国38ヶ国中29位となっており、世界と比較しても低く、OECD平均よりも低いのが現状です。

また以下のグラフでは、主要先進7ヶ国のうち日本の労働生産性は低い傾向にあることがわかります。2018年以降順位がより下がり、2023年には26位となっています。

グローバル展開で国際的な競争力をつけていくためにも、企業の生産性を上げ、利益を拡大する取り組みは不可欠です。日本国内の生産性を上げることは、日本社会の発展にも直結するものであり、社会全体で生産性向上に取り組む必要があるでしょう。

※引用:公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」

生産性向上で得られる4つのメリット

企業が生産性向上に取り組むと、以下のようなメリットが得られます。

- 人材不足解消につながる

- 社員の労働環境を改善できる

- コストの軽減ができる

- 企業の競争力を強化できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

人材不足解消につながる

業務改善を行い、「投入する資源(インプット)」を効率化できれば、少ない人員でも業務を遂行することが可能です。また、「投入する資源(インプット)」の効率化と合わせて「成果(アウトプット)」の拡大にも取り組むことで、労働人口が減少していく中でも持続的な成長が目指せるでしょう。

さらに、売上や事業規模が継続的に成長すれば企業の認知度も上がり、実績や経験が豊富な人材の採用につながる可能性があります。

人材不足については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>人手不足の対策8選!自社でできる解決策と外部企業を活用する方法を解説

社員の労働環境を改善できる

業務効率化やシステムを使った自動化などで生産性を向上できれば、社員の業務負荷が軽減されます。それにより残業や休日出勤を減らせたり、有給休暇が取りやすくなったりするなど、労働環境が改善され、ワーク・ライフ・バランスが整いやすくなります。また、社員の労働環境改善はモチベーションを向上させることにもつながります。

ワーク・ライフ・バランスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説

コストの軽減ができる

社員一人ひとりの生産性が向上すれば、残業や休日出勤が減り、人件費や職場の光熱費を軽減できます。軽減できたコストを人材育成や商品開発などに投入できれば、企業のさらなる利益拡大が期待できます。

コスト削減については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

>>コスト削減とは?発生するコストごとに具体的な施策をご紹介

企業の競争力を強化できる

「投入する資源(インプット)」を抑え多くの「成果(アウトプット)」が出せれば、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の選択と集中が可能となり、企業の競争力を強化できます。具体的には、「強化したい部門に資源(リソース)」を集中させるような適切な投資が可能となり、企業の利益の拡大につながります。

生産性向上に取り組むための5つのステップ

生産性向上は、現状の課題を把握した上で、PDCAサイクルを回しながら継続的に取り組む必要があります。生産性向上に向けた一連のステップは以下の通りです。

- 組織全体への周知と方針を決める

- 現状の課題を「見える化」する

- 課題解決に向けた取り組み計画を立てる

- 計画を実行に移す

- 結果の振り返り・改善案を出す

ステップごとに詳しく解説します。

ステップ1:組織全体への周知と方針を決める

生産性向上に向けた取り組みを成功させるためには、事前の準備が必要です。主な準備は、活動を組織全体に周知することと、生産性向上の方針を決めることです。

まずは、生産性向上活動を始めることを組織全体に周知します。その際は、活動を通して企業が目指すものを明確に伝えます。部や課単位で取り組みを始める場合は、それぞれの部や課で取りまとめるリーダーを決めて行いましょう。

その上で、自社がどの方針で生産性向上活動を行うのかを決め、具体的な施策を検討するとよいでしょう。生産性向上に向けた取り組みには、以下4つの方針などが挙げられます。

| 生産性向上の方針 | 内容 |

|---|---|

| 投入する資源の縮小型 | 「成果(アウトプット)」は維持しつつ、業務効率化やコスト削減で「投入する資源(インプット)」を縮小させることで生産性向上を実現する方法 |

| 投入する資源と成果の縮小型 | 「成果(アウトプット)」の縮小も避けられないが、生産性の質を上げることを目的に、事業の縮小や廃止など大幅に資源を縮小させることで生産性向上を実現する方法 |

| 成果の拡大型 | 「投入する資源(インプット)」は維持しつつ、社員のスキルアップやDX化(デジタル・トランスフォーメーション化)で「成果(アウトプット)」の拡大を実現する方法 |

| 投入する資源と成果の拡大型 | 強化したい事業や部門に人員配置や設備など資源(リソース)を大幅に投入することで「成果(アウトプット)」の拡大を実現する方法 |

ステップ2:現状の課題を「見える化」する

生産性向上の取り組みを始める前には、企業における現状の課題を「見える化」する必要があります。

社員に課題をヒアリングし、まとめたものを公開(共有)しましょう。 課題感を共有しないまま施策から入ってしまうと、施策による効果を実感しにくくなってしまったり、かえってコストが増えてしまったりする恐れがあります。まず課題を「見える化」することで、自社にどのような施策が合っているのかを的確に検討できます。

ステップ3:課題解決に向けた計画を立てる

生産性向上活動を行う部や課単位で、現状どのような課題があるのか話し合いましょう。部や課の社員全員が課題の原因や影響を認識した上で、課題を解消するためにはどのような施策が必要なのかを検討します。もし課題が多い場合は、影響度を考慮しながら、優先的に取り組むべき課題を決めるとよいでしょう。

具体的な課題解決方法が決まれば、進捗を管理できるシートやファイルなどを作成し、定期的に結果を管理できるような体制をつくります。

ステップ4:計画を実行に移す

ステップ3で決めた具体的な施策を実行に移します。まずは3ヶ月を目安にするなど、一定期間取り組みましょう。個々の小さな知識や経験、事例であっても、チームや組織内に共有することで、社員のモチベーションを維持することにつながります。

ステップ5:結果の振り返り・改善案を出す

ステップ3で作成した進捗管理シートやファイルを用いて活動内容の結果を振り返ります。結果の確認と合わせて、活動の進捗管理や計画を変更した方がよい取り組みがないかを振り返ります。

その後、振り返った活動内容をもとに、今後の取り組み計画を練り直します。うまくいった点やうまくいかなかった点を明らかにし、改善内容を今後の計画に反映させましょう。

実行計画は3ヶ月など一定期間を目安に作成し、定期的に振り返りをしながらPDCAサイクルを回すのがおすすめです。

生産性向上を実現する具体的な施策

続いて、生産性向上を実現するための具体的な施策を5つご紹介します。

- 業務を効率化する

- テクノロジーの活用で業務を自動化する

- アウトソーシングを活用する

- 人材スキルを高める

- 社員のエンゲージメントを向上させる

具体例を交えながら解説します。

業務効率化をする

「投入する資源(インプット)」の効率化に効果的な施策として、業務効率化が挙げられます。業務効率化を行うための具体的な取り組みは以下の通りです。

- 業務の無駄を解消する

- 業務を標準化する

- 適材適所へ人材を配置する

業務の無駄を解消する

まずは業務を棚卸しし、無駄な作業はないか、非効率的なフローになっていないかなど、業務遂行における現状の課題を把握することが重要です。課題を把握した上で、効率化できる業務の改善を図りましょう。

業務改善をする際は、現場で作業をする社員の意見も取り入れることが大切です。作業担当者だからこそ気付ける無駄なフローや過剰なコストを発見できる可能性があります。

業務を標準化する

業務が標準化されると、成果の品質にムラがなくなり、安定的な運用が可能となります。また、業務の属人化が解消され、非効率やミスを誘発しやすい業務の改善にもつながります。

業務の標準化には、業務内容をマニュアル化することの他に、社内書類のフォーマットを統一させる方法もあります。フォーマットを統一すれば、その都度手順を確認するような工程も削減できます。

適材適所へ人材を配置する

人材の配置が社員の習熟度やスキルに適していない場合、作業に時間がかかるなどして業務効率が下がる恐れがあります。社員が持つスキルに応じて人材を適切に配置できれば、生産性向上が期待できます。

また、効率的に人材を育成するためには、部署内で業務への理解度や習熟度が偏り過ぎないことも大切です。教育が必要な社員が多いと、人材育成がスムーズに進まなかったり、教育する社員に負荷がかかったりして、効率が下がってしまいます。

人材を配置する場合は、本人の希望や配属部署の状況を踏まえつつ、社員の適正やスキルを考慮して配置しましょう。

テクノロジーの活用で業務を自動化する

テクノロジーの活用は、コストの軽減や社員の負荷軽減などを実現し、業務効率化に役立ちます。

テクノロジーの活用の代表例として、RPAが挙げられます。RPAは「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、業務を自動化できるシステムです。具体的には、以下のような業務が自動化できます。

- データ入力

- チェック作業

- データの分析、社内システムと業務アプリのデータ連携 など

RPAは24時間稼働させられるため、作業期間の短縮も可能です。

アウトソーシングを活用する

アウトソーシングを活用して業務を外部企業に委託すれば、社員の業務負担を減らし、強化したい部門や業務に人的資源を集中できます。さらに、採用や教育にかかる時間やコストの軽減にもつながります。

アウトソーシングについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

>>アウトソーシングとは?活用メリットや導入時のポイントをご紹介

人材スキルを高める

生産性向上を持続的に実現するためには、定型的な事務作業だけでなく、分析、企画、課題発見といった付加価値の高い業務を担える人材を育てていくことが重要です。

RPAや各種システムの導入によってルーティンワークを減らせても、その余剰時間を活かして高度な業務にシフトできなければ、生産性の底上げにはつながりません。例えば、これまで単純なデータ入力を担当していた社員に表計算ソフトやBIツールを活用した集計・分析スキルを習得してもらえれば、売上や業務量の推移が可視化でき、改善ポイントを提案してもらえるようになるでしょう。

そのためにも、企業には、外部研修やオンライン講座の受講支援、業務時間内での学習機会の確保、OJTによる育成などを組み合わせ、継続的にスキル向上を後押しする仕組みづくりが求められます。

社員のエンゲージメントを向上させる

エンゲージメントとは、自社に愛着を持ち、理念やビジョンに共感することを指します。エンゲージメントが向上すれば、社員のモチベーションが上がり、高いパフォーマンスが期待できます。

社員のエンゲージメントを向上させる施策には以下のようなものがあります。

- 社員がはたらきやすい環境や制度を整える

- 組織のコミュニケーションを活性化させる

- 納得感のある評価制度を取り入れる

まずは、社員が自社の何に満足し、何に満足していないかを調査し、自社の現状を把握した上で、エンゲージメントを向上させる具体的な施策を実践しましょう。

加えて、多様なバックグラウンドを持つ人材が安心して意見を述べ合い、互いを尊重しながら協働できるインクルージョンの視点も重要です。一人ひとりが疎外感を覚えず、組織の一員として受け入れられていると感じられることは、エンゲージメントの土台づくりにつながります。

また、失敗や課題を率直に共有しても否定されない心理的安全性を高めることも重要です。積極的な提案やチャレンジが生まれやすくなり、組織全体の生産性も向上するでしょう。

インクルージョンや心理的安全性を高める取り組みについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

>>インクルージョンとは?ダイバーシティとの関係やメリット、課題を解説

>>【チェックリスト付】「心理的安全性」を高めて多様な人材を活かすコツ

生産性向上へ取り組む際の注意点

生産性向上への取り組みには注意点もあります。ここでは、気を付けたい4つのポイントを解説します。

- 業務プロセスの可視化と見直しをする

- 過剰なマルチタスクを避ける

- 多様なはたらき方に合わせた体制づくりをする

- 生産性向上の成果を「見える化」する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務プロセスの可視化と見直しをする

生産性向上のためにITツールを導入する企業は増えていますが、ツールの導入自体が目的になってしまうと、思ったほど効果が出ないケースも少なくありません。まずは自社の業務プロセスを可視化し、どの業務にどれくらい時間や手間がかかっているのか、本当に必要な業務かどうかを整理することが重要です。

具体的には、業務フローを書き出した上で、重複している作業や承認の段階が多すぎる業務、そもそも実施しなくても支障がない業務などを洗い出し、優先的にやめたり簡略化したりすることを検討します。

ムダな業務を残したままITツールを入れても、非効率なプロセスをそのままデジタル化するだけになってしまい、十分な生産性向上にはつながりません。人が行うよりもツールで自動化した方がよい部分、ミスを減らしたい部分など、ITを活用すべきポイントを見極めて導入することが大切です。

過剰なマルチタスクを避ける

「投入する資源(インプット)」を効率化、削減することで、マルチタスクになる場合があります。業務によって負荷の大小や煩雑さ、難易度は異なりますが、それを加味しないままマルチタスクになってしまうと、生産性が下がるだけでなく、社員が疲弊してしまう恐れがあります。業務を調整しながら、社員が過剰なマルチタスクにならないように配慮する必要があります。

多様なはたらき方に合わせた体制づくりをする

女性、シニア、外国人など、多様な人材の雇用をする場合は、社員の要望に合わせて業務に取り組みやすい環境をつくることが必要です。

多様なバックグラウンドを持つ人材を雇用しても、体制や制度が整っていなければ、能力を発揮できず早期離職につながる恐れがあります。テレワークやフレックス制度など、はたらきやすい制度や納得感の高い評価制度・給与体系を整えた上で人材を採用しましょう。

生産性向上の成果を「見える化」する

生産性向上に向けた活動をしたものの、施策を行う前と行ったあとの成果を適正に評価できなければ、施策が成功したのか、改善の余地があるのかがわかりません。生産性向上の取り組みをする前に、どのような指標を用いるのか、また現在の数値はどうなのか、現状を明確にしましょう。

計画と取り組みの方向性が間違っていないかを客観的に判断することが、生産性向上の成功につながります。また、成果を見える化できれば、生産性向上に取り組む社員のモチベーションアップにつながります。

生産性向上へ取り組む企業が知っておくべき助成金・補助金

生産性向上への取り組み内容によっては、政府から支援を受けられます。

政府からの支援制度には、生産性向上に取り組むことで受け取れる「補助金」と、生産性向上の結果によって割増がある「助成金」があります。ここでは、受け取れる補助金と助成金について詳しくご紹介します。

なお、ここでご紹介する補助金と助成金は2025年11月時点の情報となっています。最新情報や詳細は管轄の窓口などで確認してください。

生産性向上の取り組みへのサポートとして支払われる「補助金」

生産性向上へ取り組みをすることで受け取れる補助金には以下の4つがあります。

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

- 中小企業省力化投資補助金

- デジタル化・AI導入補助金

対象者や補助金の額、管轄元をご紹介します。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、革新的な新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善などのための設備投資を行いたい事業者が受け取れる補助金です。一般型・グローバル展開型とビジネスモデル構築型の2種類があります。

一般型・グローバル展開型は、革新的な事業計画実行のための設備投資などに対する補助です。一方、ビジネスモデル構築型は、新しいビジネスの仕組みをつくり、その仕組みを中小企業30社以上に対して提供する計画に対して補助金を支給します。

詳しくは、中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

詳しくは、全国商工会連合会商工会地区「 小規模事業者持続化補助金」をご覧ください。

中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は、人材不足の解消や生産性向上を目的として、IoT機器やロボット、AIシステムなどの省力化製品の導入を支援する補助金です。中小企業などがカタログに登録された省力化製品を選び、導入・設置する際の費用の一部の補助を受けます。

詳しくは、全国中小企業団体中央会「中小企業省力化投資補助金」をご覧ください。

デジタル化・AI導入補助金

デジタル化・AI導入補助金は、生産性向上のためにITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入を行いたい事業者が受け取れる補助金です。

詳しくは、「デジタル化・AI導入補助金」をご覧ください。

生産性向上の結果によって割増がある「助成金」

生産性向上で割増になる助成金には、以下の8つがあります。

| 助成金 | 概要 |

|---|---|

| 早期再就職支援等助成金 | 再就職支援会社の活用などを通じて解雇などの対象となる労働者の早期再就職を図る事業主を支援する助成金 |

| 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) | 雇用機会の少ない地域で事業所の設置・整備などを行い、新たな常用労働者(地域求職者)の雇用を行う事業主に対して支給される助成金 |

| 人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度の導入や職場環境の整備などを通じて人材の確保・定着を図る事業主を支援する助成金 |

| 65歳超雇用推進助成金 | 定年の引き上げや定年制の廃止、継続雇用制度の導入などにより高年齢者の雇用確保措置を講じる事業主に支給される助成金 |

| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者などの正社員化や処遇改善、スキルアップなど、キャリアアップに取り組む事業主を支援する助成金 |

| 両立支援等助成金 | 育児・介護と仕事の両立や不妊治療との両立に向けた制度整備・利用促進などに取り組む事業主を支援する助成金 |

| 人材開発支援助成金 | 従業員に職業訓練やOJTなどの人材育成を計画的に実施する事業主に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度 |

| 業務改善助成金 | 事業場内最低賃金の一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などの業務改善に取り組む中小企業・小規模事業者に対して投資費用の一部を助成する制度 |

現在または今後、上記の助成金を申請する場合は、助成金の内容に合わせた取り組みと共に、生産性向上への取り組みも積極的に推進しましょう。

生産性向上における人材派遣の活用事例

実際に生産性向上を実現できた、パーソルテンプスタッフの人材派遣の導入事例をご紹介します。

1年半で15種類の業務のRPA化を実現

あるシェアード会社では、生産性向上を図るため、メンテナンス不足で使用できていなかったRPAの活用を見直し、定型的な業務の工数を削減したいと考えていました。しかし、RPAに関する知見を持つ人材がおらず、何から着手したらよいか分からない課題がありました。

そこで同社は、RPAの経験者を受け入れ社内のノウハウを高める必要があると考え、今後の内製化も見据えて、業務委託ではなく直接指揮命令ができる人材派遣の活用を決定しました。具体的には、パーソルテンプスタッフのRPA専門人材派遣サービス、RPAアソシエイツを活用し、以下の取り組みを行いました。

- 開発済みRPAの改修(現状の業務ヒアリングとそれに合わせた改修)

- 新規開発に向けた業務選定(業務のヒアリング、対象業務の選定、開発~テスト、部署への納品、運用レクチャー)

結果的に、課題だった定型・定例業務の対応工数が不要となりました。さらに、RPAの改修が進むだけでなく、社内のRPAに対する理解が向上しました。他業務に関してもRPAの活用で効率化を図りたいという相談が増加し、自社内でRPA推進をできる体制が整ったことで、1年半の間に15種類の業務のRPA化を実現しました。

パーソルテンプスタッフでは、RPA業務全般のスペシャリスト人材を派遣するサービス、RPAアソシエイツをご提案しています。

RPAアソシエイツの活用事例を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

また、RPAについては、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>RPAとは?注目されている背景やメリットをご紹介

部門のスリム化に加えて顧客満足度UPにも貢献

ある設備メーカーでは、建物付属設備機器の老朽化やメンテナンス不足による故障が発生しており、既存顧客への点検案内や交換提案などのフォロー業務が増加していました。一方、対象となる旧式設備の需要は減少していたため、営業部門の負担を抑えつつ必要なフォローを継続できる体制づくりが主な課題でした。

そこで同社は、営業部門の業務をスリム化するため、設備機器の状況確認から書類送付までをパーソルテンプスタッフに業務委託しました。その後、以下の取り組みが行われています。

- 不動産登記情報などを用いた所有者、送付先の調査確認

- インサイドセールス経験者による建物所有者へのヒアリング

- メンテナンスブックや取扱説明書などの発送業務

結果として、営業部門で行っていた顧客情報の更新や書類送付などの負荷が軽減され、人員体制の適正化につながりました。加えて、ヒアリングを通じて新たなニーズの掘り起こしが進み、顧客データベースの最新化やきめ細かなフォローが可能となったことで、部門のスリム化だけでなく顧客満足度の向上を実現しました。

パーソルテンプスタッフでは、業務に必要な人員の採用・教育から運用管理まで、一括で委託できる、アウトソーシング・業務委託をご提案しています。

▼アウトソーシング・業務委託

業務に必要な人員の採用・教育から運用管理まで、一括で委託できるサービス

その他、さまざまな部門×職種での活用事例はこちらに掲載しております。

>>人材派遣 活用事例一覧

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

企業の持続的な成長のために生産性向上に向けた取り組みをしよう

労働人口の減少やはたらき方の多様化、賃金・待遇の改善ニーズ、グローバル市場での競争激化などを背景に、生産性向上は今や多くの企業にとって避けて通れない経営課題となっています。

生産性向上に取り組めば、人材不足の緩和やコスト削減、ワーク・ライフ・バランスの改善などメリットが期待できます。まずは業務プロセスを可視化し、削減できる業務を見極めた上で、必要な部分にだけIT・テクノロジーを活用することが重要です。

自社の現状や課題を丁寧に見極め、実行しやすい施策から一歩ずつ取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。その上で定期的な検証と改善を繰り返せば、企業の持続的な成長につなげることができるでしょう。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする