HRナレッジライン

カテゴリ一覧

シニア採用が必要とされる背景、メリットと留意点についてご紹介

- 記事をシェアする

少子高齢化に伴う労働人口の減少により、企業の人材不足が加速しています。そこで、あらたな労働力として期待されているのがシニア人材です。

シニア人材を採用するにあたっては、メリットを享受するだけでなく、留意点を把握することも大切です。本記事では、シニア採用を成功させるためのポイントについて解説しています。検討時の参考にしてみてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

シニア採用とは

シニア採用とは、一般的に65歳以上のシニア世代を雇用することを指します。

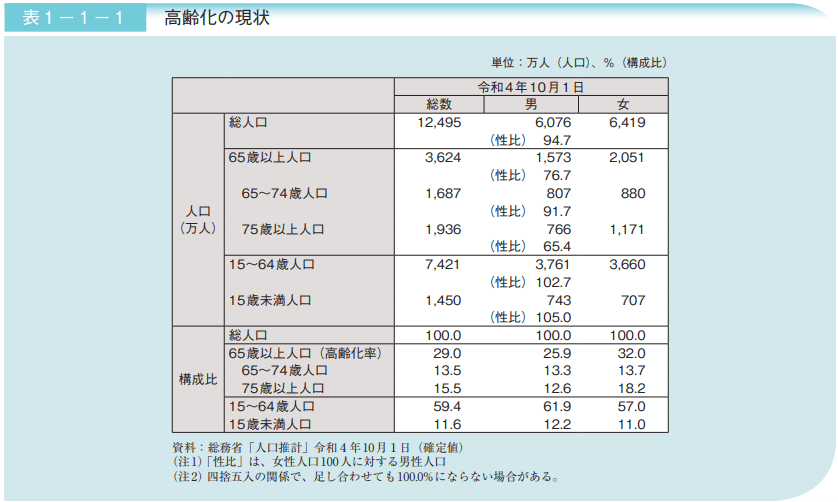

内閣府による「令和5年版高齢社会白書」によると、2022年の段階でシニア人口(65歳以上)は3,624万人とされています。これは日本の総人口の29.0%を占めています。

現在、シニア人材と呼ばれる方々は、高度経済成長やバブル経済を経験しており、豊かな人生経験とキャリアを持っているため、人手不足に悩む企業が多い中、シニア採用が注目を集めています。

※引用:内閣府|令和5年版高齢社会白書

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

シニア採用が必要となる背景

シニア採用が必要となる背景には、以下の理由があります。

- 少子高齢化

- 年金支給年齢の引き上げ

- 企業の人材不足

それぞれについて解説します。

少子高齢化

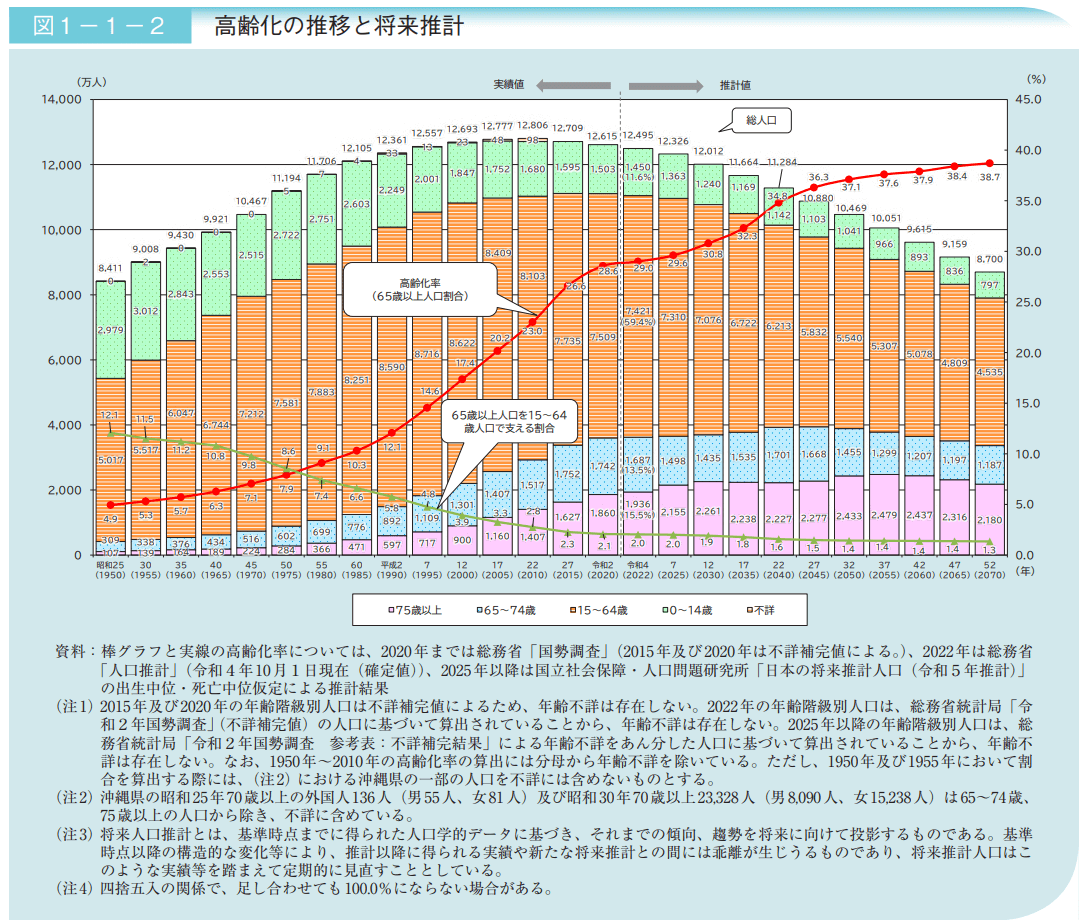

日本は世界的に見ても急速に少子高齢化が進行しています。日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに、総人口も2010年をピークに減少に転じました。

※引用:内閣府|令和5年版高齢社会白書

内閣府の推計によれば、生産年齢人口について2020年は7,509万人に対し、2070年では4,535万人に減少するとされています。

労働供給に関して少子高齢化が急速に進む日本において、しばらくは若い労働力の増加は見込めません。急速に進む少子高齢化や人生100年時代の到来で、日本企業や社会全体、はたらく個人すべてにとって、生涯現役で活躍できる社会の実現は避けて通れない喫緊の課題となっています。

少子高齢化と密接に関わる2025年問題、2030年問題については、こちらの記事で詳しく説明しています。

>>危惧されている2025年問題の概要と企業が取り組むべきこととは

>>2030年問題とは?企業に与える影響や取るべき対策をご紹介

年金支給年齢の引き上げ

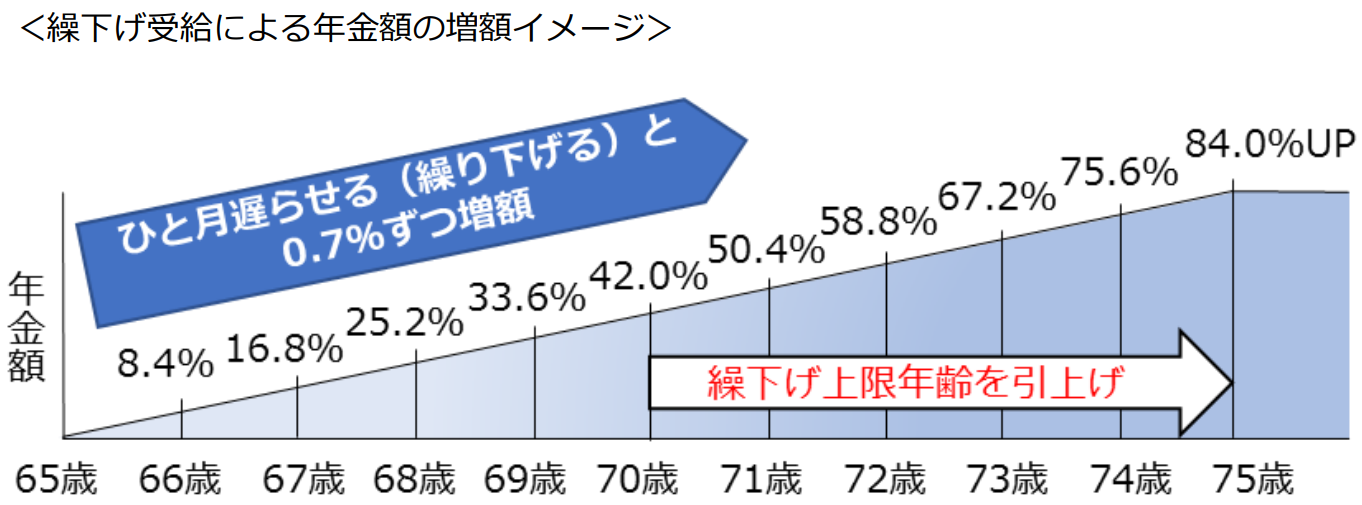

2022年4月から年金制度が改正されました。代表的な見直しとして、「繰下げ受給の上限年齢引き上げ」が挙げられます。

2020年3月までは、年金の受給開始時期を60~70歳の間で自由に選ぶことができ、65歳を基準に年金額の減額・増額が行われていました。

しかし同年4月より、いわゆる「繰下げ受給」(年金の受給開始を遅らせる代わりに、毎月の年金額を増額させる)の上限年齢が、75歳に引き上げられました。例えば、75歳から受給を開始した場合、毎月の年金額は84%増額します。

※引用:日本年金機構|繰下げ受給の上限年齢引上げ

できるだけ長くはたらくことで受給開始時期を遅らせ、毎月の年金額を増額させることが可能となったのです。

企業の人材不足

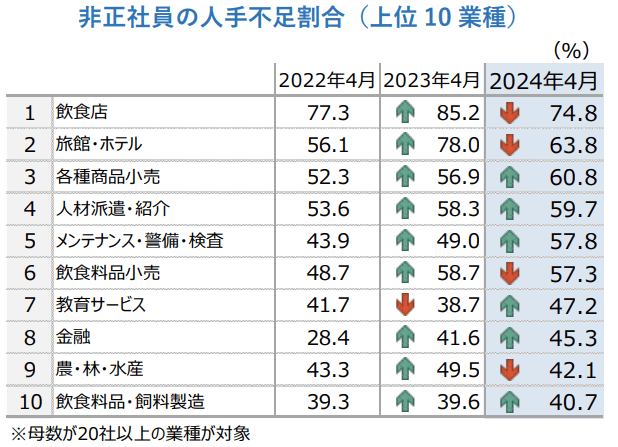

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)」によると、企業の51.0%が正社員の人材不足を感じているということがわかりました。

非正社員の人材不足割合を業種別にみると、最も高かったのは「飲食店」の74.8%でした。人材不足を解消するには、年齢の上限を引き上げるなど採用の幅を広げることが有効です。

※引用:帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)

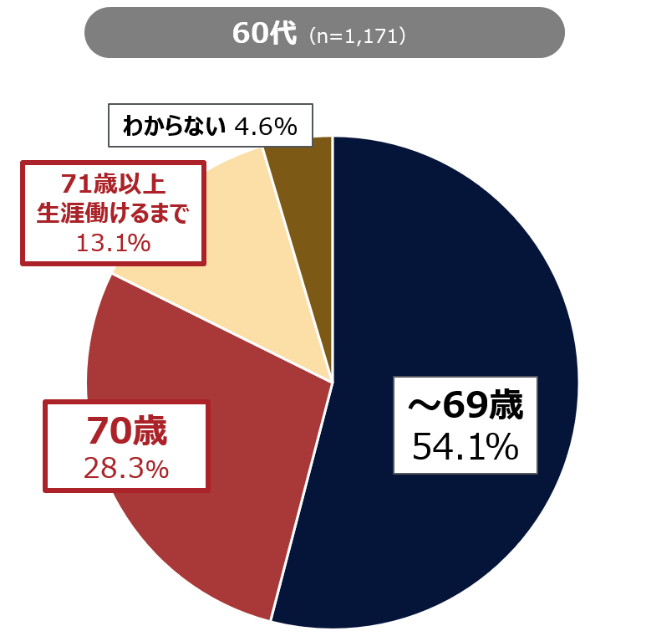

現在の人材不足の原因の一つに、少子高齢化による生産年齢人口の減少があるのは明らかです。一方、パーソル総合研究所が2021年5月に行った「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」では、「いつまではたらき続けたいか」という質問に、60代の多くの方が65歳を過ぎてもはたらきたいと回答しています。

図:就労希望年齢

※引用:パーソル総合研究所|シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査

今、あらたな労働力として期待されているのは、はたらくことを希望しているものの、条件等が合わずにはたらけていないシニア人材です。

シニア人材を採用することによる2つのメリット

シニア人材を採用すると労働力の確保だけでなく、さまざまなメリットがあります。2つのメリットについて説明します。

- 人材不足の解消

- 経験や実績が豊富な人材の確保

それぞれのメリットについて解説します。

人材不足の解消

最も大きなメリットは、人材不足の解消です。シニア人材には「まだはたらきたい」と考えている方々がたくさんいます。

今後、少子高齢化はさらに進むため、早急にシニア採用の体勢を整えておけば、円滑に人材を確保できます。

人材不足については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>人手不足の対策8選!自社でできる解決策と外部企業を活用する方法を解説

経験や実績が豊富な人材の活用

シニア採用と若手採用で最も異なる点は、シニア人材は豊富な経験や実績を持つ“人材の宝庫”であることです。これまで培ってきたノウハウ、技能・技術を活かし、即戦力として企業に貢献してくれる可能性が高いです。また、それまでの会社で培った人脈を活かし、事業発展に貢献してくれることもあるでしょう。

加えて、シニア人材が培ってきたノウハウや技術を若い世代へ還元し、他の従業員にとってよい刺激になり、シニア人材自体が若い従業員のロールモデルとなるなど、人材育成の面でも期待できます。

即戦力の欠乏や人材不足は深刻化していますが、その解決策として、シニア採用は有用です。

シニア採用をする際の3つの留意点

シニア人材を採用すると、経験豊富な人材が活用できるなど、企業にさまざまなメリットをもたらしますが、導入に際して留意しなければいけない点もあります。

- 給与額の決め方

- 健康面の配慮

- IT活用への対応力

それぞれについて解説していきます。

給与額の決め方

年功序列で給与が上がる従来の賃金制度をそのまま適用すると、現役世代よりシニア人材に高い給与を設定することになります。ところが、実際に会社に利益をもたらしているのは現役世代が中心です。

シニア人材向けの賃金制度を用意するなど、若手社員とシニア人材の両者が納得するような給与額の決め方を検討する必要があります。

健康面の配慮

豊富な経験や実績を持つシニア人材ですが、体力や健康面では現役世代にかないません。身体的に負担が大きい作業は難しく、若手と同じ労働時間ではたらくのも困難かもしれません。また、急な病気による欠勤や退職などのリスクも考えられます。

シニア人材が何をどこまでやるか、本人と十分に話し合って決める必要があります。時短勤務を取り入れたり、労働時間を柔軟に設定するなど、はたらき方の環境を整えましょう。

IT活用への対応力

現在の日本の企業の業務において、パソコンでの作業は欠かせません。高年齢者のITリテラシーは向上しているのですべての高年齢者に当てはまる話ではありませんが、シニア採用をする際、パソコン操作を苦手とする方を雇用する可能性も考えられます。

仕事の生産性を落とさないために、IT技術を学んでもらう場を提供したり、できない業務をフォローする仕組み作りが必要となります。

シニア人材を採用する際のポイント

シニア人材を採用する際、気を付けるポイントがあります。

- 能力やスキルに合った仕事を任せる

- 勤務条件等を柔軟に対応する

それぞれについて、解説していきます。

能力やスキルに合った仕事を任せる

シニア人材を採用する場合、本人が培ってきたスキルや経験が活かせないとモチベーションが下がってしまいます。今まで経験してきた業務内容などを考慮し、その人が得意な分野を把握した上で人材を配置しましょう。

また、シニア人材にとって幅広い仕事への挑戦は体力面に負担がかかってしまう可能性もあるので、任せる仕事と業務の範囲は明確にしましょう。

勤務条件等を柔軟に対応する

シニア人材を採用する場合は、柔軟な勤務形態に対応する必要があります。体力によっては現役世代のように1日8時間、週5日のフルタイム勤務が難しいケースも考えられます。

柔軟な勤務条件の具体例としては、テレワーク・時短勤務・フレックスタイム制度勤務・週3日勤務・ハイブリッドワーク・時差出勤・変形労働時間制などが挙げられます。時短勤務や週3日勤務を取り入れれば、シニア採用はより広く普及することが期待できます。

柔軟な勤務条件については、こちら記事でさらに詳しくご説明しています。

>>ハイブリッドワークとは?メリットや導入する際のポイントを解説

>>時差出勤を企業が導入する際のポイントやメリットについてご紹介

>>変形労働時間制とは?メリットと導入時の留意点、残業代の計算方法を解説

>>フレックスタイム制の目的や導入する際のメリットや留意点をご紹介

シニア採用に伴う助成金について

企業はシニア採用を積極的に行うと、国から助成金を受給することができます。厚生労働省が生涯現役社会の実現を推進しており、シニア採用を取り入れた企業を対象に助成金制度を設けているためです。

これによって得られる金銭面のメリットは、非常に大きいです。助成金を活用して人事労務の調整をし、社員の満足度を高めることであらたな人材の確保がしやすくなるというメリットが生まれるからです。

厚生労働省が設けているのは、以下の助成金制度です。

- 特定求職者雇用開発助成金

- 65歳超雇用推進助成金

それぞれ、詳しく解説していきます。

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者を新規に雇用する企業が受給できる助成金です。以下のコースがあります。

【特定就職困難者コース】

高年齢者や障害者などの就業が難しい人材を、継続して労働者として雇い入れた事業主に適用されるのが「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」です。高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。詳しく知りたい方は厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」をご覧ください。

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなくはたらくことができる生涯現役社会の実現を目指すために設けられた制度です。65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備や無期雇用を行った企業は助成金を受け取ることができます。コースには以下の3つがあります。

- 65歳超継続雇用促進コース

- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

- 高年齢者無期雇用転換コース

【65歳超継続雇用促進コース】

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。詳しく知りたい方は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページの「65歳超継続雇用促進コース」をご覧ください。

【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】

高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。詳しく知りたい方は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページの「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」をご覧ください。

【高年齢者無期雇用転換コース】

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。詳しく知りたい方は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページの「高年齢者無期雇用転換コース」をご覧ください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

シニア採用を積極的に取り入れる

本記事では、65~75歳の定年退職したシニア世代の雇用を図るシニア採用について解説しました。日本の労働力が減りつつあるなか、シニア採用は注目されています。

シニア採用に伴うメリットとして、以下があります。

- 人材不足の解消

- 経験や実績が豊富な人材の確保

一方、以下の留意点もあります。

- 給与額の決め方

- 健康面の配慮

- IT活用への対応力

シニア人材を採用して得られるメリットを最大限に高め、留意点をカバーすることが必要です。その点を意識しながら、今後さらに進んでいく少子高齢化に向けてシニア採用を成功させることが重要です。

HRナレッジラインでは、シニア採用に限らず、その他の採用についても以下の記事でさらに詳しくご説明しています。

>>若手採用を成功させるポイントとは?組織にあらたな人材を取り入れる

>>中小企業が採用を成功させるポイントを徹底解説

>>採用コストとは?相場や削減方法について徹底解説

また、2025年問題についても以下の記事でさらに詳しくご説明しています。

>>危惧されている2025年問題の概要と企業が取り組むべきこととは

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする