HRナレッジライン

カテゴリ一覧

中小企業が採用を成功させる6つのポイントを徹底解説

- 記事をシェアする

中小企業は大企業と比較すると採用活動に割けるリソースが少ないのが現状で、加えて知名度が低く、安定していないというイメージも相まって採用面では不利になってしまうことがあります。特に近年では有効求人倍率が上昇して採用活動はより厳しさを増し、人材確保を喫緊の課題としている企業も少なくありません。

今回は中小企業の人材採用の現状や課題を考察し、採用を成功させるためのポイントや人材の定着率を上げる方法についてご紹介します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

中小企業を取り巻く採用市場

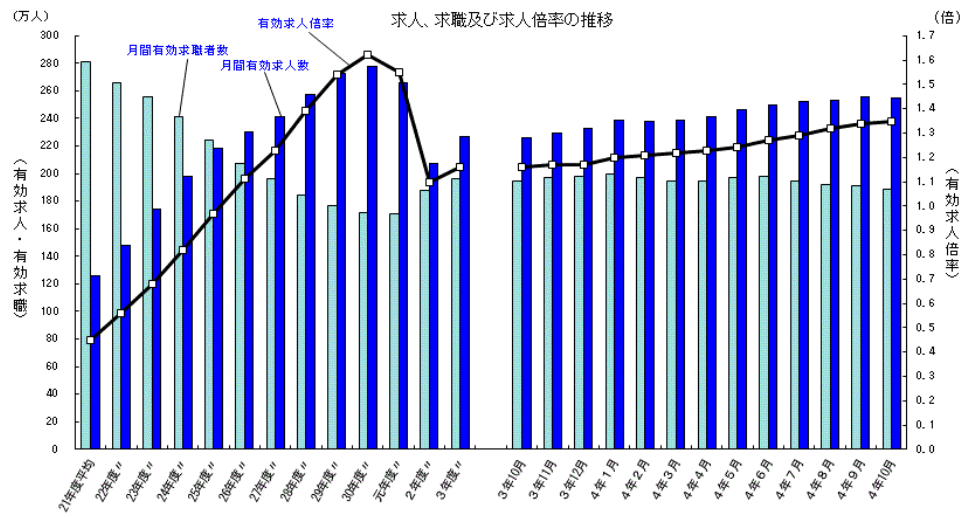

人材採用の現状を考える上で、重要な指標となるのは有効求人倍率です。求職者1人あたりに対して何件の求人があるかを示したもので、有効求人倍率が高いほど、採用競争が激化していると言えます。

2022年の有効求人倍率

厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」によると令和4年10月の有効求人倍率は1.35倍でした。ここ10年間でピークに達した平成30年度と比較すると、新型コロナウイルス感染症の拡大による景気の低迷や行動制限などの影響もあって有効求人倍率は下落しましたが、それでも依然として高い水準にあると言えます。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大後、令和4年の月別の統計で見ると緩やかな上昇傾向に転じていることが分かります。

引用:厚生労働省|一般職業紹介状況(職業安定業務統計)

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

中小企業の採用課題

前述の通り、有効求人倍率は依然と高い水準のため、中小企業の採用活動は非常に厳しい状況です。実際に人材が採用できずに悩まれている経営者、人事担当者も少なくないかと思います。ここからは中小企業の人材確保に関する課題について見ていきます。

求職者の応募が集まらない

まず求人を出しても求職者からの応募がないというケースが多いようです。中小企業は大企業と比較すると知名度が低くなる分、採用についても不利になる傾向があります。大企業志向の求職者は、中小企業というだけで候補から外してしまうこともあります。

求める人材を採用できない

応募があっても求めているスキルや経験を持った人材が採用できないという課題もあります。高度なスキルを持った人材が大企業に流れてしまうという傾向に加え、求める人物像についての情報発信ができていないなど、企業自身の求人戦略が十分でないことも要因として挙げられます。中小企業の場合、採用活動に時間が割けないことや、採用活動の経験やノウハウが豊富でないことから、求人戦略も十分でない状態になってしまうことがあるのです。

応募が多過ぎて対応しきれない

ユニークな事業を展開している企業、競争力が高い企業、求人戦略がうまくいっている企業は、中小企業であっても求職者が集まります。しかし、応募が殺到した結果、対応しきれないという課題が生じます。書類選考や面接に追われ、十分な検討ができない、本業に集中できないといった悩みを持つ経営者や人事担当者も少なくありません。

採用に十分なコストをかけられない

採用には求人広告費、人材紹介会社への料金、パンフレットや採用活動専用のWebサイトの制作費など、さまざまなコストが必要で、採用後は人件費もかかります。採用したくてもコストがかけられずに採用活動ができていない中小企業も多いようです。

採用活動に適した担当者がいない

中小企業では採用活動に割ける人的リソースも限られています。特に人数が少ない企業では、総務や経理、営業担当者が採用担当を兼務しているケース、経営者自身が採用活動をしているケースも散見されます。

内定辞退者が多い

内定辞退者が多いのも中小企業の悩みの一つです。多くの求職者は複数の企業に応募するため、内定を出しても大企業や待遇がよい企業から内定が出れば、そちらに流れてしまうケースがあります。特に経験や実績が豊富な人材ほど引く手あまたであるため、内定を辞退されてしまう可能性があります。

定着せず早期退職してしまう

苦労してようやく自社に合った人材を採用してもすぐに辞めてしまうというケースも少なくありません。特に今は終身雇用という考え方が薄れてきて、転職も当たり前となりつつあります。定着率が悪いと採用しても辞めてしまう、また採用しても辞めてしまうという負の循環に陥ってしまいます。

中小企業が採用を成功させる6つのポイント

以上のように、中小企業の採用活動においてはさまざまな課題があります。厳しい状況の中でも自社に合った人材を確保するために、以下の6つのポイントを意識してみましょう。

企業の魅力を明確にする

テレビなどでCMを打っている、誰もが知る商品やサービスを提供している大企業と比較すると、どうしても中小企業は知名度が低くなってしまいます。

しかし、企業にはそれぞれ強みがあるはずです。独自の技術やノウハウ、大企業にはできない取り組みをしている企業には、たとえ中小企業であっても人材が集まります。まずは自社の魅力をしっかりと求職者に伝えることが大切です。

企業全体で採用活動に取り組む

経営者や人事担当者だけが採用活動に注力しても、成功にはつながりません。企業全体で採用活動に取り組むことで、より自社に合った人材の採用を行うことができます。

例えば営業職を募集している場合は、営業担当者や営業部門の責任者が面接に同席することで、営業の適性がある人材の採用に結びつきます。自社が採用活動をしていることを社員が知っている場合、近親者や知人などを紹介してくれる可能性もあります。

採用の時期を変える

これまでと異なる時期に採用活動を展開してみるのもおすすめです。特に卒業時期を考慮する必要がない中途採用の場合は年中採用活動をすることができます。

2~3月は4月入社を目指して転職活動が活発になる時期ですが、それに合わせて採用活動をする企業も多くなる傾向があります。一方、8月や12月、1月は長期休暇があるため、求職者の動きが鈍くなることもありますが、企業も休暇に入るため、かえってライバルが少なくなる可能性もあります。時期を変えることで、これまでとは異なる結果が得られることがあります。

ダイレクトソーシングを活用する

ダイレクトソーシングは企業の経営者や人事担当者が求職者を探して直接アプローチし、採用につなげるという方法です。スカウトをイメージすると分かりやすいかと思います。一般的な採用活動は応募してきた求職者を選考するという「守り」の側面が強いですが、ダイレクトソーシングは「攻め」の採用活動です。

企業が求職者に対してアプローチをするので、自社の魅力や熱意が伝わりやすい、自社に合った人材の採用につながりやすいといったメリットがあります。

求人メディアや人材紹介会社を通じて求職者を検索してコンタクトを取るのが一般的です。

SNSやWebサイトを有効活用する

求人情報だけではなかなか企業の事業や業務内容、雰囲気、魅力は伝わりません。インターネットが普及した今、求職者は求人だけでなく応募先企業のSNSやWebサイトもチェックしています。

採用活動を強化するのであれば、SNSやWebサイトでもしっかりと自社の情報を発信しましょう。これらを充実させることで、応募者の増加につながります。採用専門のSNSアカウントやWebサイトを作成するのもおすすめです。

採用エリアを広げる

求人を出していても応募者が集まらない場合は近隣の市区町村、あるいは都道府県というように、採用エリアを広げることも一つです。魅力ある企業であれば、通勤距離が長くなったり移住しても応募してくれる可能性があります。

大都市圏に求人を出してみるのも手です。Uターン就職・転職希望者や移住希望者が応募する可能性もあります。

HRナレッジラインでは、若手採用やシニア採用など、ターゲットをより具体的に絞った採用についてもご説明しています。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>若手採用を成功させるポイントとは?組織にあらたな人材を取り入れる

>>シニア採用が必要とされる背景、メリットと留意点についてご紹介

採用後の定着率を上げる方法

採用はもちろん、企業にとっては定着率の向上も大きな課題です。前述の通り、やっとの思いで人材を採用しても、すぐに辞めてしまうというケースも少なくありません。そうなれば、採用活動のやり直しとなってしまいます。

ここからは定着率を上げるためのポイントを4つご紹介します。

ミスマッチを防ぐ

離職が発生する大きな要因は「ミスマッチ」です。実際の待遇や業務内容、職場の雰囲気が求職者のイメージしていたものと乖離を起こすことで、離職につながってしまいます。ミスマッチを防ぐためには、労働条件や担当してもらう業務についてしっかり求職者とすり合わせることが重要です。

面接の他に配属予定部署の社員や管理者との面談、企業見学の機会を設ける、本採用の前に試用期間を設ける、インターンシップを実施するといった方法で、求職者の理解が深まり、ミスマッチによる離職が防げる可能性が高まります。

はたらきやすい環境づくりをする

特に近年では仕事だけでなくプライベートも充実させたいという価値観が高まっています。「働き方改革」という言葉も浸透し、求職者は待遇や業務内容だけでなく「はたらきやすさ」にも重点をおいて企業を選びます。

長時間労働や休日出勤の削減、有給取得の奨励、出産休暇や育児休暇などの休暇制度の充実、ハラスメントが起きない環境づくりなど、はたらきやすい環境を整備することで、離職を防ぐことができます。はたらきやすい企業になれば、社員のモチベーションも上がって生産性の向上にもつながります。

評価制度を整える

評価制度の不公正さも定着率が低い一因の可能性があります。「頑張っていても報われない」「成果を出していても給料が上がらない」と社員が感じるとモチベーションが低下して離職につながります。

公平性が高い評価制度を設け、「企業はどのように評価しているか」「どう報いるか」を明確にし、実際に昇給や昇進に反映させることが大切です。

福利厚生を充実させる

求職者にとっては給料や労働環境に加え、福利厚生も大きな関心事です。休暇制度や手当の支給、保養施設や社員旅行、割引サービスなど、企業によってさまざまで、福利厚生が転職市場を勝ち抜く差別化要因の一つとも言えます。

例えば家賃補助や住宅手当などの福利厚生を採用すれば遠方からの応募者が増え、教育制度を充実させればモチベーションが高い人材が集まる可能性があります。福利厚生についても戦略的に検討することが必要です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

中小企業が採用を成功させるポイントを押さえる

大企業に比べると中小企業はどうしても採用面で不利になることがありますが、独自の強みがある企業には応募者が集まります。

採用活用をする際には、自社の魅力を余すことなく求職者に伝えましょう。同時に、しっかりと強みをつくっていくことが大切です。

採用活動に向けた取り組みは、今いる社員の満足度向上にもつながります。自社の採用のあり方をあらためて振り返り、ポイントを押さえ戦略を立てていきましょう。

またHRナレッジラインでは、各採用手法における採用コストの相場や削減方法についてもご説明しています。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>採用コストとは?相場や削減方法について徹底解説

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする