HRナレッジライン

カテゴリ一覧

派遣社員は採用できない?人材派遣の依頼から受け入れまでを6つのプロセスで解説

- 記事をシェアする

派遣社員を採用したいと考えている経営者・人事担当者の方もいるでしょう。

しかし、派遣社員は自社で直接雇用するのではなく、人材派遣会社から紹介された人材を受け入れる形式です。派遣社員は人材派遣会社に所属しているため、自社で採用することは原則できません。

本記事では、派遣社員に業務を依頼したいと考える企業の担当者の方に、派遣社員の雇用形態、受け入れまでのプロセス、注意点について解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

企業は派遣社員を「採用」するのではなく「受け入れる」

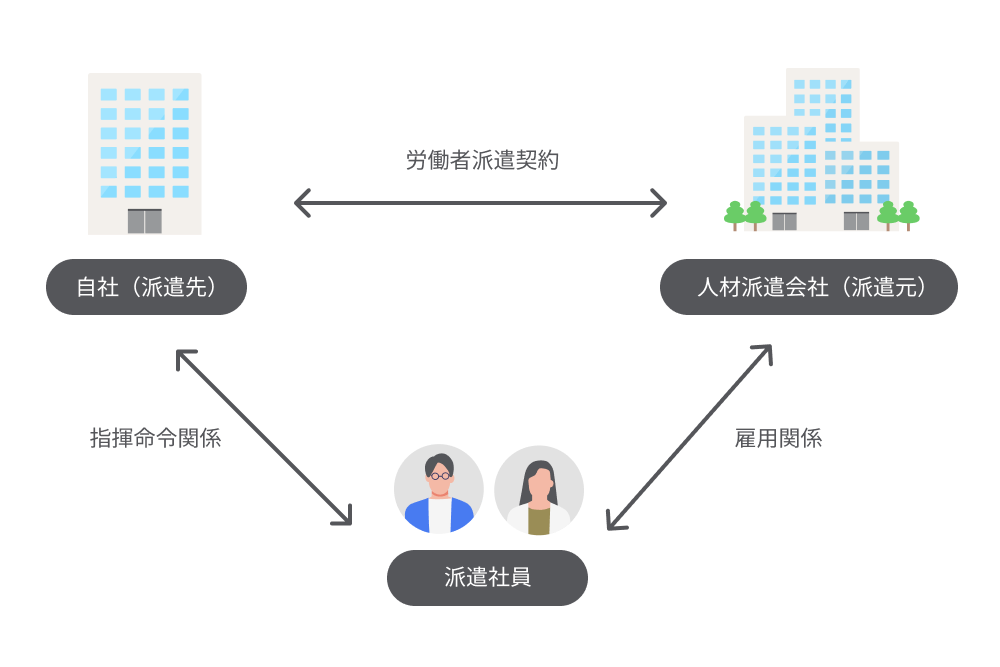

まず、派遣社員の定義を理解しましょう。派遣社員とは、人材派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、企業(派遣先企業)で業務を遂行するはたらき方です。

企業は派遣社員を直接採用するのではなく、人材派遣会社を通じて派遣社員を受け入れる立場となります。

人材派遣と直接雇用の違い

以下は、派遣社員と直接雇用社員の違いを比較した表です。

| 項目 | 人材派遣 | 直接雇用 |

|---|---|---|

| 雇用契約 | 人材派遣会社と派遣社員の間で締結 | 企業と従業員の間で締結 |

| 給与の支払い | 人材派遣会社 | 企業 |

| 社会保険・福利厚生 | 人材派遣会社が加入手続き・負担 | 企業が加入手続き・負担 |

| 指揮命令 | 企業 | 企業 |

| 契約期間 | 企業と人材派遣会社との契約 | 期間の定めなし、または有期 |

| 雇用元 | 人材派遣会社 | 企業 |

| 労務管理 | 人材派遣会社 | 企業 |

企業は派遣社員に対して業務上の指揮命令を行います。

ただし、企業と派遣社員は直接雇用契約を結んでいないため、給与や福利厚生の管理・支払いは法的な雇用主である人材派遣会社が担当します。

そのため、企業は派遣社員に直接給与を支払うのではなく、人材派遣会社に対して派遣料金を支払うことになります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

企業は派遣社員の「採用」はできないが例外はある

通常、派遣社員は人材派遣会社との雇用契約に基づいて企業に派遣されます。そのため、企業が派遣社員を直接雇用することは原則として認められていません。

しかし、企業が派遣社員を直接採用できる例外があります。この例外的なケースの代表例が「紹介予定派遣」です。

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、直接雇用を前提として、派遣社員を最長6ヶ月派遣する仕組みのことです。 派遣契約が満了するタイミングで双方に直接雇用の意思があるかを確認し、合意した場合、人材紹介に切り替え直接雇用することができます。

この形態では派遣社員を直接雇用する際に紹介手数料がかかりますが、実際の業務を通じて能力や適性を見極められるため、ミスマッチを防ぎ、適切な人材を採用できるというメリットがあります。

紹介予定派遣を利用する際は、人材派遣会社と事前に契約を結び、正社員登用を前提とした条件を明確にしておく必要があります。

紹介予定派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>

紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

有期雇用派遣との違い

紹介予定派遣は直接雇用を前提としていますが、有期雇用派遣の場合は、同じ職場ではたらける期間が最長3年と定められています。そのため、有期雇用派遣は、短期間のプロジェクトや繁忙期の増員に適しています。

有期雇用派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>有期雇用派遣とは?無期雇用派遣との違いを分かりやすく解説

無期雇用派遣との違い

無期雇用とは、人材派遣会社と派遣スタッフの間で期間の定めがない雇用契約を締結します。人材派遣会社と無期雇用派遣契約を締結している派遣スタッフは、派遣先企業での就業期間が終了した場合でも、人材派遣会社との雇用関係が継続します。

無期雇用派遣についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>無期雇用派遣とは?受け入れするメリットや留意点についてご紹介

派遣社員の受け入れのメリット・留意点と現状

派遣社員を受け入れる際には、以下のメリットと留意点を把握しておきましょう。

【メリット】

- 人材不足をスピーディーに解消できる

- 必要なスキル・経験を持つ人材に業務を依頼できる

- 採用コストを削減できる

- 労務管理の手間を軽減できる

【留意点】

- 人材派遣会社への手数料(派遣社員の社会保険料、有給休暇費用、人材派遣会社の運営費など)が発生する

- 長期的な人材育成が難しい

派遣社員の受け入れは、人材不足が加速する現代においてメリットが多いです。その上で人材派遣会社への手数料がかかる点や長期的な人材育成に難しさがある点も理解しておきましょう。

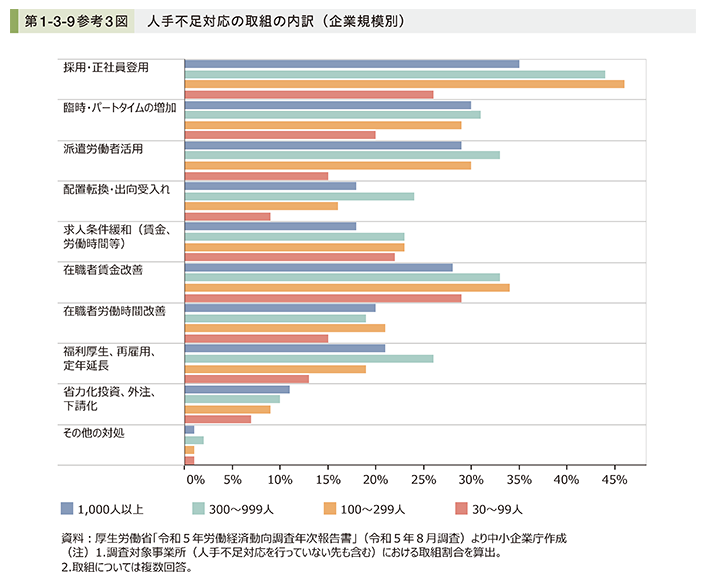

※引用:中小企業庁| 2024年版 中小企業白書(HTML版)

なお、中小企業庁が発表しているデータによると、すでに多くの企業が人材戦略の一環として派遣社員を受け入れています。

特に従業員が100~999人の企業では、人材戦略の方法として「派遣労働者の受け入れ」が直接雇用の「臨時・パートタイムの増加」を上回っている状況です。

また、厚生労働省のデータによれば、派遣労働者数は2023年6月時点で192万人に達し、前年より約3.4%の増加がみられました。今後も派遣社員の受け入れの需要は増加していくと考えられます。

派遣社員を受け入れるまでの6つのプロセスを解説

人材不足が深刻化する中、多くの企業が派遣社員の受け入れを検討しています。

ここでは、派遣社員を受け入れるまでのプロセスを6段階に分けて解説します。

- 人材派遣会社を選定する

- 人材派遣会社に人材要件を伝える

- スキルシートをチェックする

- 候補者の希望による職場見学の実施

- 人材派遣会社と派遣契約を結ぶ

- 派遣社員の受け入れ

スムーズに派遣社員を受け入れるために、上記の6つのプロセスをしっかりと理解し、準備を進めていきましょう。

1. 人材派遣会社を選定する

人材派遣会社選びは、派遣社員の受け入れを成功させるための最初のステップであり、極めて重要なプロセスです。

事前の検討が不十分なまま人材派遣会社に依頼してしまうと、担当者の業務負担が増大し、非効率な結果を招く可能性があります。

自社のニーズに合致した最適な人材派遣会社を選定するために、以下のポイントを参考にしましょう。

- 自社の業種やニーズに対応できる人材派遣会社か

- 自社エリアに対して充実したサービスを提供しているか

- 要件に合う人材をスピーディーに提案できるか

- フォローアップ体制が整っているか

- 法令を遵守しているか

上記のポイントを踏まえ、自社に最適な人材派遣会社を選定することで、企業の成長を支える人材派遣の活用が実現できます。

人材派遣会社の選び方についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>

人材派遣会社の選び方|企業が失敗しないための5つのポイントとは?

2. 人材派遣会社に依頼内容を伝える

人材派遣会社に自社のニーズを的確に伝えるために、以下のポイントを整理しておきましょう。

人材派遣の受け入れ目的を明確化する

まず、派遣社員を受け入れる目的を明確にします。

具体的には、欠員発生時の業務遂行や、専門性の高いスキルを持つ人材への仕事の依頼などが挙げられます。

このように、最初に目的を明示するのは、目的によって求める人材像や派遣形態、契約期間などが変わってくるためです。

スキル要件を整理しておく

人材派遣会社に具体的な作業内容、使用ツール、必要な知識などを明確に伝えるために、派遣社員に求めるスキル要件を整理しておきましょう。

例えば、「Excelを使える人」のような曖昧な表現ではなく、「VLOOKUP関数を使ってデータ集計ができる人」のように具体的なツール名と求めるレベル感を明確に伝えることによって、人材派遣会社はよりマッチする人材をご紹介しやすくなります。

ただし、ニッチなスキルや、ポジションに対してより高いレベルのスキルを求めてしまうと、条件に合う人材が見つからない可能性が出てきます。あくまでも、実態に合った希望を伝えるようにしましょう。

職場環境や就業条件を網羅的に伝える

就業環境や就業条件も、ミスマッチを防ぐための重要な要素です。

以下の情報を過不足なく伝えましょう。

- 勤務時間

- 勤務スタイル

- 休日

- 残業の有無

- 休憩時間

- 社風

- 服装規定

- 職場の年齢層や男女比

- コミュニケーションスタイル

人材派遣会社とこれらの情報を共有することにより、企業と派遣社員の双方にとってスムーズな就業環境が実現できます。

人材派遣を依頼する流れについては、以下の記事をご参照ください。

>>

人材派遣を依頼する方法とは?流れやポイントをご紹介

3.スキルシートをチェックする

スキルシートとは、派遣候補者のスキルや経験、資格などをまとめた書類です。履歴書や職務経歴書とは異なり、氏名や生年月日などの個人情報は含まれていません。これは、派遣社員は人材派遣会社と雇用関係にあり、企業には面接や選考する権利がないためです。

人材派遣会社に求める人物像や必要なスキルを伝えると、それに合致する候補者のスキルシートを提案してもらえます。

スキルシートを受け取った際は、業務に必要なスキルや経験、資格などが記載されているか確認しましょう。

なお、企業が履歴書の提出を求めたり、面接・選考を行ったりして派遣社員を特定する行為は、「特定行為」として労働者派遣法で禁止されています。

特定行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>

【企業向け】派遣の特定行為を解説 禁止の背景や注意点は?

4. 候補者の希望による職場見学の実施

職場見学とは、派遣社員の希望により企業を訪問し、派遣社員が自ら業務内容や就業環境などを確認する場であり、派遣社員の疑問や不安の解消を目的として行われます。面接や選考ではありませんので、誤解のないよう留意が必要です。

人材派遣の職場見学についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>人材派遣の職場見学とは?流れや留意点、必要な準備についてご紹介

5. 人材派遣会社と派遣契約を結ぶ

人材派遣会社から派遣社員の受け入れが決まったら、まずは「労働者派遣基本契約」を締結します。

労働者派遣基本契約は、派遣料金の支払条件、守秘義務、損害賠償など、すべての個別契約(労働者派遣契約)に共通する契約条件を定める契約です。

労働者派遣基本契約を締結した後、個々の派遣社員ごとに労働者派遣契約を締結します。労働者派遣契約は「個別契約」とも呼ばれ、受け入れる派遣社員の業務内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間などが定められています。

契約を締結する前に、法務部門に契約内容の確認を依頼するなどして、内容を十分に精査しましょう。

労働者派遣契約の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>>派遣契約の流れを3つのステップに分けて徹底解説

6. 派遣社員の受け入れ

派遣社員の受け入れ体制を整備しましょう。

派遣社員がスムーズに就業できるように、関係部署に派遣社員の受け入れを周知し、IDカードなど社内ネットワークの利用手続きを完了させておきます。

また、パソコンやデスク、電話などの業務に必要な備品を準備し、指揮命令系統と派遣社員の業務を改めて整理しておくと、初日の混乱を防げます。

派遣社員の受け入れ準備や留意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>派遣社員の受け入れとは?初日に必要な準備や留意点について

派遣社員を受け入れる際の注意点

派遣社員の受け入れにあたっては、労働者派遣法の遵守が求められます。

特に、派遣期間の上限や、派遣先での事前面接(特定行為)の禁止など、法令違反にならないよう注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労働者派遣法の遵守 | 派遣期間の上限、事前面接の禁止など、法令を遵守すること |

| 安全衛生管理 | 派遣社員の安全に配慮し、適切な労働環境を提供すること |

| 差別的取扱いの禁止 | 派遣社員であることを理由に、差別的な扱いをしてはならない |

| ハラスメント防止 | 派遣社員に対するハラスメントを防止すること |

| 個人情報の保護 | 派遣社員の個人情報を適切に管理すること |

労働者派遣法に違反してしまうと、企業は上記のような罰則や行政指導の対象となるだけでなく、企業イメージの低下や信頼の失墜につながることもあります。労働者派遣法を十分に理解し、適切な対応を心がけましょう。

派遣先企業が遵守すべき具体的な事項や留意点についてはこちらで詳しく記載しています。ご参照ください。

>>派遣先に求められることとは?派遣先企業が知っておくべきことを解説

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

派遣社員の受け入れで効率的な人材確保を実現しよう

人材派遣は、急な欠員や繁忙期の対応、業務効率の向上といったさまざまな課題を解決する有効な手段です。

そして、派遣社員をスムーズに受け入れるには、就業開始までのプロセスや、関連法規を理解しておく必要があります。そして、企業は派遣社員の選考に関与できないため、人材派遣会社との密なコミュニケーションが重要です。

パーソルテンプスタッフは、お客さまの課題を解決する最適な人材をスピーディーにご紹介します。

専任の担当者が人材要件に関する詳細なヒアリングから候補者の選定、そして就業後のフォローアップまで、きめ細やかにサポートいたします。

万全のコンプライアンス体制で、安心・安全、そして信頼できる人材派遣サービスをお探しの方は、ぜひご相談ください。

- 記事をシェアする