HRナレッジライン

カテゴリ一覧

OJT進め方 計画指導のコツから、失敗例と対策

公開日:2025.07.11

- 記事をシェアする

OJT(On-the-Job Training)は、多くの企業で人材育成の基本とされていますが、「これでいいのだろうか」「思うように育ってくれない」と悩む担当者や管理職の方も多いのではないでしょうか。

実務を通じて即戦力を育てられるOJTは、非常に有効な手法です。しかし、計画が曖昧だったり、指導が個人の経験に頼りすぎていたりすると、育成の効果にばらつきが生じてしまうことがあります。

そこで本記事では、OJTを効果的に機能させるために、基本的な考え方から進め方、よくある失敗例とその対策、そして計画・指導のコツまでを、分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

そもそもOJTとは?

OJT(On-the-Job Training)という言葉自体は広く知られていますが、その本質や効果的な進め方まで正しく理解している方は、少ないでしょう。

ここではまず、OJTの基本的な定義と考え方を整理し、なぜ今改めて重要視されているのか、そして実際の職場での運用実態について見ていきます。

OJTの定義と基本的な考え方

OJT(On-the-Job Training)とは、職場での実務を通じて行う計画的な教育・指導を指します。ただ「先輩の仕事を見て覚える」といった属人的な方法ではなく、明確な育成目標を設定し、段階的にスキルや知識を習得させる体系的な手法です。

日本企業では、長らく「現場で育てる」文化が定着しており、新人や中途社員に対してOJTが自然と行われてきました。しかし、現場任せのやり方では教える内容や質にばらつきが生じやすく、育成効果が安定しません。

そのため、効果的なOJTを実現するには、個人の裁量に頼るのではなく、「誰が・何を・どのように教えるか」を明確にし、組織全体で計画・運用していく視点が求められます。

OJTが改めて重要視されている背景

OJTがいま、改めて注目されている背景には、ビジネス環境の急速な変化があります。技術革新や市場の複雑化により、企業も個人も絶えずあたらしい知識・スキルを学び続ける必要があるのです。

こうした中で、座学中心のOFF-JTだけでは対応しきれず、実務に即した学びが求められる場面が増えています。その点、OJTは業務の中でリアルなスキルを身につけられるため、即戦力の育成に効果的です。

OJTの現場実態

OJTは本来、計画的かつ体系的に行われるべき人材育成の手法です。しかし、実際の現場では、十分に仕組み化されていないケースが少なくありません。

パーソル総合研究所の調査によると、新卒社員に対して組織的にOJTを導入している企業は約47%にとどまり、中途採用者向けのOJTとなると、さらに実施率は低下しています。

また、現場で特に多く挙げられる課題が、「指導内容や教え方が担当者によって異なる」という点です。これは、育成方針や基準が組織として明確に定まっていないことが背景にあり、教わる側の混乱を招くだけでなく、指導する側の負担も増大させてしまいます。

こうした状態が続くと、育成の質にばらつきが生まれるだけでなく、育成する側・される側の双方のモチベーション低下や、育成対象者の早期離職といったリスクにもつながりかねません。

だからこそ、OJTを本来の姿で機能させるには、個人任せの属人的な指導から脱却し、組織全体で標準化された、計画的な運用体制への転換が求められます。

引用:パーソル総合研究所|OJT(On the Job Training)に関する定量調査

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

OJTに取り組む理由と組織にもたらす効果

OJTは、計画的に運用できていない現場が多い一方で、それでも多くの企業が導入を続けています。その理由は、育成対象者・指導担当者の双方にとって明確な価値があるからです。

以下に、OJTがもたらす主なメリットを整理しました。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 育成対象者 | ・実践を通じた即戦力スキルの習得 ・企業文化や業務の理解が深まる ・早期の成果実感と成長意欲の向上 |

| 指導担当者 | ・知識やスキルの再整理と可視化 ・指導力・コミュニケーション力の向上 ・マネジメント視点の獲得 |

育成対象者にとっては、実務を通じてスキルを習得できるだけでなく、企業文化や仕事の進め方を自然に身につけられる点が大きなメリットです。さらに、学んだことをすぐに実践できるため、成長実感を得やすく、仕事への前向きな意欲にもつながります。

一方、指導担当者にとっても、後輩を育てる過程は、自身の業務知識を整理・言語化する機会となり、指導力やコミュニケーション力を高めるきっかけになります。また、マネジメント視点を養う経験にもなり、将来的なリーダー育成にもつなげることが可能です。

このようにOJTは、個人のスキルアップと組織全体の活性化を同時に実現する、非常に効果的な人材育成の仕組みとなっています。

OJTと混同しやすい他の人材育成手法

OJTと混同されやすいOFF-JT・メンター制度・オンボーディングとの違いについて解説します。

OJTとOFF-JTの違い

OFF-JT(Off-the-Job Training)は、研修施設やセミナーといった職場外で行われる「座学型」の教育であり、理論や知識を体系的に学ぶのに適しています。

一方、OJTは、実際の業務を通じてスキルを習得する「実践型」の教育です。職場内で日常業務を行いながら学ぶため、現場で求められる能力が効率的に身につき、フィードバックもその場で得やすい点が特徴です。

どちらか一方だけが優れているというわけではなく、OJTによる実践的な経験と、OFF-JTで学んだ体系的な知識を組み合わせる「ブレンディッドラーニング(複合型学習)」によって、学習効果を高めるアプローチが注目されています。

OJTとメンター制度の違い

メンター制度とは、経験豊富な先輩社員(メンター)が、主に若手や新入社員(メンティ)をマンツーマンでサポートする仕組みのことです。

OJTが具体的な業務スキルの習得を目的とするのに対し、メンター制度では、キャリア形成や人間関係、はたらき方の悩みといった広範なテーマについて相談に乗ります。そして、対話を通じてメンティの精神的な成長や自立を後押しする役割を担います。

メンターは直属の上司ではなく、評価を伴わない立場の先輩が担当することが多いため、メンティは心理的な安心感を持って相談しやすいのが特徴です。

このようにOJTとは役割が異なるため、両者を組み合わせることで、スキルとメンタルの両面からバランスの取れた人材育成が期待できます。

メンター制度について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

>>メンター制度とは?概要やメリット、導入までの流れについて解説

OJTとオンボーディングの違い

オンボーディングとは、新入社員や中途社員があたらしい職場環境にスムーズに適応し、早期に活躍できるよう支援する一連の取り組み全体を指します。入社手続きや組織紹介、各種研修、定期的な面談など、その内容は多岐にわたります。

OJTは、このオンボーディングプロセスにおける具体的な育成手法の一つです。つまり、OJTはオンボーディングを構成する要素であり、特に「実務を通じたスキル習得」という重要な役割を担っています。

効果的なオンボーディングのためには、OJTだけでなく、OFF-JTやメンター制度などもバランスよく組み合わせ、育成対象者を多角的に支援する体制を整えることが重要です。

OJTでよくある失敗とその防止策を事例で解説

OJTは現場主導で行われることが多いため、計画不足や指導の属人化といった課題が発生しやすく、十分な育成効果を得られないケースも少なくありません。

ここでは、実際の失敗事例をもとに、その原因と対策を解説します。

失敗例|計画なしで現場任せにした結果、早期離職を招く

ある製造業の現場では、新卒社員を迎えた際に育成計画が明確に立てられておらず、「現場のベテランがその都度教える」という曖昧な体制でした。

その結果、指導する人や教え方に一貫性がなく、新人は混乱に陥りました。教える側も多忙な業務の合間で指導せざるを得ず、双方にストレスが蓄積していった結果、新人は入社後わずか2ヶ月で退職してしまいました。

原因と課題

このケースの主な問題は、OJTの目的やゴールが共有されていなかったことです。誰が何を教えるか、いつまでにどのレベルまで到達させるかといった計画がなく、指導担当者の判断に任せきりの状態でした。

また、進捗確認や相談の場がなく、新人の不安やつまずきを放置してしまったことも、離職の要因になったと考えられます。

改善に向けた対策

属人的なOJTを防ぎ、計画的に進めるためには、以下のような仕組み化が効果的です。

| 仕組み | 概要 |

|---|---|

| OJT計画シートの作成・共有 | 誰が・いつ・何を教えるかを明文化し、関係者全体で認識をそろえる |

| 指導担当者への事前研修 | 指導スキルや評価基準を共有し、担当者間のばらつきを抑えることで、安定した育成環境をつくる |

| 定期的な面談の実施 | 週1回など、継続的な面談を通じて進捗や悩みを確認し、早期フォローにつなげる |

| マニュアルやチェックリストの整備 | 業務手順を標準化することで、誰が教えても一定の質が保てる状態をつくる |

「現場任せ」から1歩進んだOJTの実現が、組織全体の育成力を底上げします。

OJTの進め方|計画から評価までの4ステップ

OJTを成功させるには、現場任せの指導ではなく、事前の計画と段階的な運用が欠かせません。ここからは、効果的なOJTを行うための4つの基本ステップを紹介します。

ステップ1.OJT計画の策定

最初に、OJTの土台となる育成計画を立てましょう。対象者に「何を・いつまでに・どのレベルまで習得させるか」を明確にし、計画シートに落とし込みます。

例えば、「新入社員が3ヶ月後にA業務を単独で担当できるようにする」といったゴールを設定し、週単位での指導内容・担当者・チェックポイントを記載します。複数の指導担当者を配置することで、属人化を防ぎ、多角的な育成が可能です。

【OJT計画例】

育成対象者

佐藤さん(管理部・入社1年目)

指導担当者

責任者:田中さん(管理部 課長)

サブトレーナー:鈴木さん(管理部・入社3年目)

ゴール

3ヶ月後にA業務を単独で遂行できる状態

担当と内容

- 1週目:業務フロー説明(田中さん)

- 2週目:実務の補助(田中さん+鈴木さん)

- 3週目:実務の主担当を体験(鈴木さんがOJT主導、田中さんはフォロー)

- 4週目:独り立ちテスト & フィードバック(田中さん+鈴木さん)

チェックポイント

- 1週目末:手順を説明できるか

- 2週目末:業務ツールが使えるか

- 3週目末:簡易的な案件をミスなく処理できるか

- 4週目末:A業務を単独で完結できるか

週次面談:毎週金曜10:00(田中さん・佐藤さん)

ステップ2.OJT実施前の準備

計画をもとに、必要なマニュアルや業務ツールを事前に整備します。準備不足は理解の妨げや指導担当者の負担増につながるため、事前の仕組みづくりが重要です。

また、指導担当者に対しては、目的や進め方、ハラスメント防止などを含めた事前説明や簡易研修を行い、認識の統一を図ることが望まれます。加えて、職場全体でOJTを支援できるよう、関係者にも情報を共有しておきましょう。

ステップ3.OJTの実践

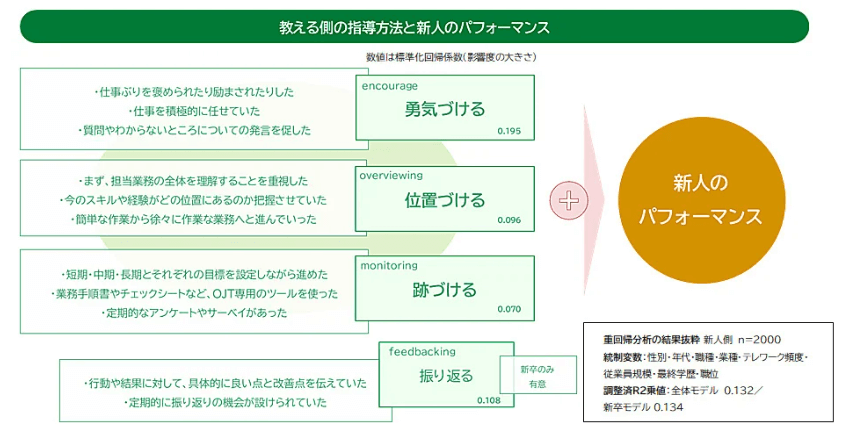

引用:パーソル総合研究所|「OJT(On the Job Training)に関する定量調査

実務を通じてOJTを進める際は、教える側の指導法が重要になります。調査によると、「勇気づける」「位置づける」「跡づける」といった教え方が、パフォーマンスに対して肯定的な影響を与えることが分かっています。新卒者には、「振り返る」ことも同様に効果的です。

これらの指導法を意識的に取り入れることで、対象者の理解と定着を効果的に促進できます。指導内容や進捗は記録しておき、次のステップや改善に活かしましょう。

ステップ4.OJTの効果測定と評価

一定期間OJTを実施したら、計画時に定めた目標やKPIと照らし合わせて効果を確認します。育成対象者との面談やチェックリストを活用し、スキルの習得状況や成長度合いを可視化します。単なる評価だけでなく、今後の課題やキャリアの方向性についても対話の機会を設けましょう。

指導担当者側も、自身の指導内容や進め方を振り返り、次回以降の改善点を見つけることが大切です。この双方向のフィードバックが、OJTの質を高めるポイントとなります。

ステップ5.学び続ける組織を支える仕組みとして位置づける

OJTは、新人や若手だけでなく、ベテランも含めた全員の学びを促す仕組みへと進化しています。実務を通じて気づきや対話が生まれ、知識を共有する文化が根づけば、それは継続的なリスキリングやチーム全体の学習能力の向上につながります。

OJTを「教える文化の定着」として戦略的に位置づけることで、組織全体にポジティブな変化をもたらす原動力となるでしょう。

効果的なOJT実施のための留意点

OJTは、実務を通じて人材を育成できる有効な手法ですが、実際の運用においては特有の課題も見られます。代表的な課題の一つは、指導担当者の負担が増えやすいことです。自身の業務と並行して後輩の指導を行うため、時間的にも精神的にも余裕を持ちにくい状況になりがちです。

また、指導担当者の教え方や経験の差によって、指導の質にばらつきが生じることも少なくありません。育成の進め方が担当者ごとに異なると、教わる側は戸惑いやすく、スムーズな成長が妨げられる可能性があります。

さらに、業務プロセスが標準化されていない職場では、「とりあえず見て覚える」といった属人的な指導に偏りがちです。このようなケースでは、何をどのように教えたのかが不明確になり、結果として育成効果が十分に上がらないおそれがあります。

OJTを効果的に機能させるためには、こうした課題をあらかじめ認識し、適切な改善策を講じることが重要です。

OJTの効果を高めるポイント

OJTの効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ポイント1.指導担当者(トレーナー)の質を高める

OJTの成否は、トレーナーの力量に大きく左右されます。専門知識や業務スキルに加えて、効果的な教え方、コミュニケーション力、そして育成への熱意や人間性も欠かせません。

パーソル総合研究所の調査によると、「新人に一方的に教える」のではなく、「共に学ぶ」という姿勢を持つことにより、トレーナー自身の成長実感も高まるとされています。

新人を「矯正すべき存在」と捉えるのではなく、あたらしい視点や刺激をくれるパートナーと考える。そのようなマインドが、質の高いOJTにつながります。

引用:パーソル総合研究所|「OJT(On the Job Training)に関する定量調査

ポイント2.育成対象者の主体性を引き出す

OJTは、教える側だけでなく、学ぶ側の姿勢にも大きく影響されます。受け身のままでは効果は限定的。自ら学ぼうとする主体性が、成果を左右します。

同調査では、主体的な行動として以下の5つが挙げられています。

- 訊く力(積極的に質問する)

- 先を読む力(指示を待たずに準備する)

- 会う力(人と関わる)

- 真似る力(上手な人を観察し取り入れる)

- 記す力(学びを記録・整理する)

トレーナーは、こうした行動を促す問いかけやフィードバックを通じて、育成対象者の自信と意欲を育む関わり方が求められます。

ポイント3.職場全体で支援する体制・文化をつくる

OJTは一人の担当者に任せきりでは機能しません。部署や組織全体で「育てる意識」を持ち、支援体制を築くことが欠かせません。上司や先輩が相談に乗ったり、助言をしたり、人脈を紹介したりと、それぞれの立場で関わることで、多角的な育成が可能になります。

また、育成を奨励する職場の雰囲気があれば、OJTが形だけの取り組みにならず、組織全体の育成力を高めることにもつながります。

ポイント4.テクノロジーを活用し効率・質を高める

デジタルツールを活用することによって、OJTの効率と質を同時に高められます。例えば、業務手順を動画で標準化したり、LMS(学習管理システム)で研修や進捗を一元管理したり、オンラインツールで遠隔からの指導やフィードバックを行うことが可能です。

こうした仕組みを取り入れることで、指導の負担を軽減しつつ、誰もがアクセスしやすい育成環境が整います。

はたらき方の変化に対応したこれからのOJT

リモートワークの普及、ジョブ型雇用の拡大、リスキリング(学び直し)の重要性の高まりなど、現代のはたらき方は大きく変化しています。それに伴い、OJTの在り方も進化が求められています。

従来のように「隣に座って学ぶ」スタイルは成立しづらくなりましたが、オンライン環境でも計画的なOJTは十分に可能です。

具体的には、次のような取り組みが有効です。

- オンライン会議での画面共有による作業プロセスの確認

- チャットツールを活用した随時のフォローアップ

- 共同編集ツールを使ったリアルタイムのフィードバック

また、ジョブ型雇用では職務内容が明確である分、必要なスキルに的を絞った、より戦略的なOJT設計が求められます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

OJTは個人と組織を同時に成長させるエンジン

OJTは、新人育成のためだけではなく、指導する側や組織全体の成長も促す重要な仕組みです。

その効果を最大限に引き出すには、教える側と教わる側の双方が「共に学び、共に成長する」という意識を持つことが大切です。そして、現場任せにせず、経営層・人事・管理職が戦略的に関与し、計画的に推進することが欠かせません。

こうした取り組みにより、OJTは個人のスキル向上や指導担当者の育成、職場の活性化、さらには企業全体の競争力強化へとつながります。

いま一度、OJTの重要性を見直し、組織を成長させるための仕組みとして積極的に活用していきましょう。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする