HRナレッジライン

カテゴリ一覧

管理職は悩ましい…!「部下育成」はどうしたらうまくいく?

公開日:2024.09.12

- 記事をシェアする

HRナレッジライン編集部が、管理職の皆さんのお悩みについて一緒に考える「編集部レポート “管理職は悩ましい”」シリーズ。管理職の皆さんの悩ましい問題に、専門家へのヒアリングなど交えながら解決のヒントを紐解きます!

今回のテーマは不動の上位にして、近年多様化している悩みである「部下育成」です。管理職の業務は多岐に渡り、事業の目標達成やトラブル対応だけでなくプレイヤーとしての役割を担う方も多く、過剰負荷と言われています。また、時代と共に環境や価値観が変わり、業務も専門化し、多様なメンバーを率いていかなければなりません。そのような中で「部下育成」はどうしたらうまくいくのでしょうか。

多くの管理職へのコーチングや研修を行っている専門家である畠中直美氏と高田直子氏にお話を伺い、「部下育成」の課題とその解決について考えました。

管理職は忙しい…その実態・現状、課題

上司と部下の間に挟まれ、さまざまな役割を担わなければならない管理職の負担について、さまざまな議論や情報を耳にします。そして、どこの企業の管理職にも共通する課題がありそうです。まずは管理職の現状についてみていきます。

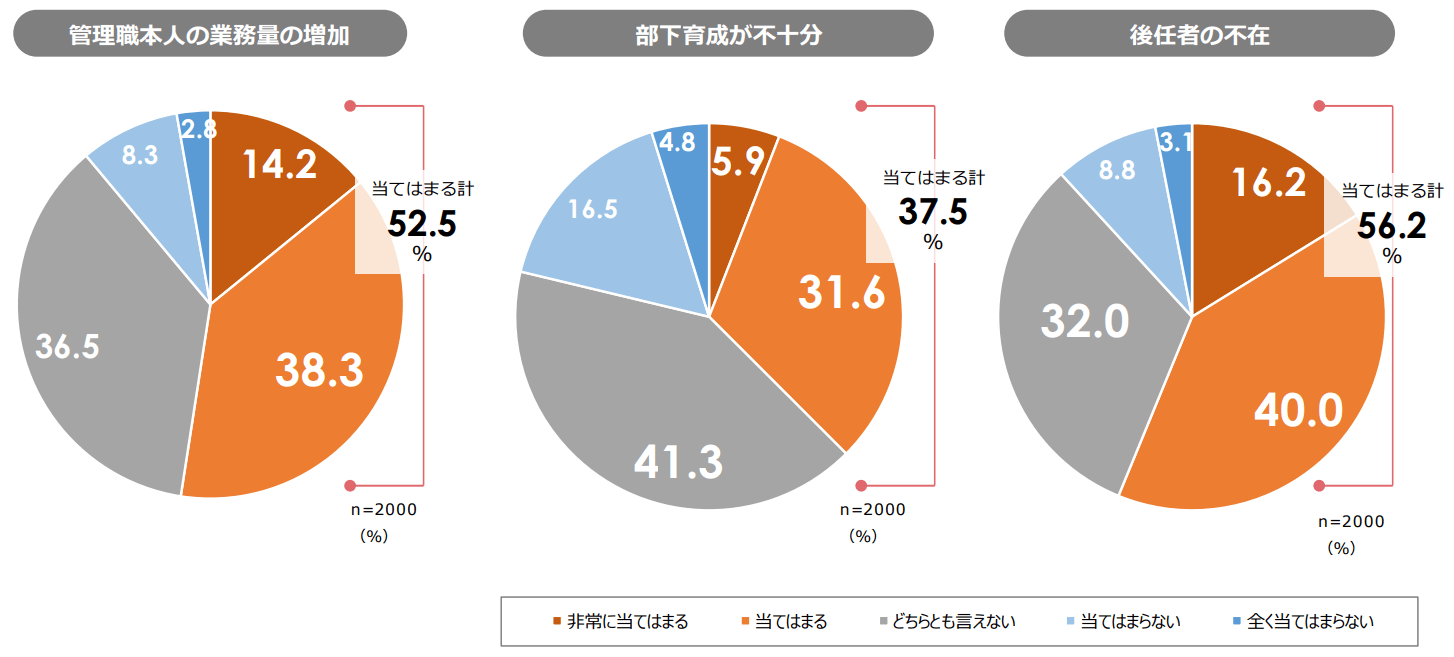

管理職の課題は「業務量の増加」「部下育成」「後任者不在」

管理職はなぜ忙しく、どのようなことに課題を感じているのでしょうか。パーソル総合研究所の「中間管理職の就業負担の調査(2019年)」によると、管理職本人も、5割以上が「業務量の増加」という課題を抱える中、 37.5%が 「部下育成が不十分」、56.2%が「後任者の不在」という課題を抱いていました。

※引用|パーソル総合研究所 「中間管理職の就業負担の調査(2019年)」

部下育成の背景にある「部下と自分のキャリア」

管理職の大きな課題の一つである「部下育成」は、なぜこの悩みがこれほど大きくなっているのでしょうか。管理職とのコーチングや研修の際によく出てくる具体的な悩みをもとにどのような背景が考えられるのかを聞いてみたところ、2人のコーチに共通する背景は以下の二点でした。

- 部下のキャリアを考えることができない

- 管理職自身のキャリアについて考えていない

- 記事をシェアする

部下と自分、両方のキャリアについて、まず考え、知ることが、部下育成の悩みを解決するにはキーになるようです。

一つめの「部下のキャリアを考えることができない」原因を探ってみると、「現在の管理職が若手社員のキャリア志向について追いついていない」ことが共通していました。

40~50代の管理職が20代の若手社員だった頃、会社から求められているものはいわゆる「トップダウンで会社から求められている成果」でした。しかし、現在の若手社員ははたらき方の選択肢や価値観が多様化している上に、学生時代からキャリアを考える機会があったため、自身のキャリアについてしっかりと考えている人が多い傾向があります。時代や会社から求められていることの変化により、現在の管理職と若手社員ではキャリアやキャリア観について大きなギャップが発生しているようです。

また、キャリア志向が高い若手社員からも「1on1など会社で実施されている施策に対して有意義に活用できていない」という声もありました。パーソル総合研究所の「職場での対話に関する定量調査(2024年)」によると、上司との面談やチーム単位の会議において本音で話せる割合を聴取したところ、それぞれ約4割が「全く本音で話していない」と答えています。

※引用|パーソル総合研究所 「職場での対話に関する定量調査」

部下育成を“今よりうまくいかせる”ためには

前述で管理職と部下との間でのキャリアについてギャップがあることが分かりました。では、どうすれば部下育成を円滑に進めることができるのでしょうか。現実の悩みや状況を踏まえ、このギャップを理解し埋めながら、部下育成をうまくいかせるためには、以下の4つのSTEPを踏んでいくことが大事であることがわかりました。

STEP1.自分自身について考え、自己開示する

まずは管理職自身がどうしたいか、どうなりたいかを考えることです。

前述の二つ目の背景、「管理職自身のキャリアについて考えていない」です。この悩みは部下育成に深く関わっているようです。

相手(部下)にどうなりたいかを聞いても、自分自身のキャリアについて考えて率先して周りへ自己開示していかなければ、部下も本音で会話することはできません。まず自身のキャリアについて考え、自己開示することが大切です。

自分自身のキャリアを考えることは部下育成を成功させる第一歩と言えるでしょう。

STEP2.他責にせず、“自分ごと”として捉える

部下育成に悩んでいる管理職の方の多くは、「部下がビジョンを話してくれない…」「会社に1on1をしなさいと言われる…」と言う方が多いようです。たくさんの仕事を抱える中では「部下が」「会社が」と、つい他責になってしまいがちになります。しかし、そのような中でも部下に対するアクションを「自分ごと」と捉えることが大事です。「部下がキャリアを話してくれるためにはどう接したらよいか」「1on1の時間を有意義に活用するためにはどうしたらよいか」など、自分ごととして捉え行動していくことが、部下とのコミュニケーションと理解を深めることにつながります。

STEP3.部下一人ひとりを理解し尊重する

部下育成といっても部下一人ひとり置かれた環境や考え方が異なります。新入社員であればまずは業務に慣れることが目先の目標になりますし、家庭や子を持つ親であれば、プライベートを重要視するかもしれません。副業を行う人、ボランティアや趣味などをライフワークにしている人も多数います。仕事を重要視する部下もいれば、プライベートとのバランスを重要視する部下もいます。

まずは一人ひとりの環境、キャリア観、仕事への価値観は異なるということを理解し尊重していきましょう。また、ライフの変化や年齢を重ねることなどにより「キャリア観やバランスは変化していく」ということも念頭に入れた継続的なコミュニケーションをとることが大切です。

STEP4.部下に寄り添い、強みを発揮させる

部下への理解を深めることができたら、部下の強みを発揮させることです。本人のやりたいことに沿うこと、組織の目標達成のために部下へ期待すること、両面で考えつなげていきます。

「芸能人のマネージャー」を思い浮かべてください。タレントの強みやキャラ、やりたいことを理解し、適材適所に営業していきますよね。同じように、部下の強みを見つけ、発揮できるような業務・組織はどんなものがあるのか、強みをどのように発揮したら今の組織の目標達成に寄与できるのかを、部下と一緒に考えます。今すぐにすべてを満たすことは難しいかもしれませんが、強みを発揮させるための手段を考え、認識の方向を一致させることが大切です。

部下のキャリアについてヒアリングしていると、個人の目標や夢(あるいは異動・転職)の話になることもあると思います。個人のやりたいことにフォーカスしすぎると組織における育成から脱線してしまうので、個人の目標と現在の業務での目標は少し切り離して考えるようにします。

話の進め方は、個人のやりたいことについては肯定しながら、「現在の業務で考えたときになにができるか」を部下の強みをふまえて一緒に考えるようにしましょう。そして会社として部下へ求める期待値を伝えます。部下との目線合わせを行い、目標を共有することがポイントです。

部下育成の第一歩は「まずは自身を見つめ直すこと」

多くの管理職の方の課題や悩みに触れているコーチのお二人への取材や、さまざまなリサーチを通して、部下育成の第一歩であり最も大事なことは「管理職自らが自身を見つめ直し、変わること」であると感じました。とはいえ、長いキャリアを歩んできた管理職のみなさんが、「変わりなさい」と言われてもすぐに変わることはとても難しいことです。環境や価値観が変わっていること、部下の価値観が違うことを客観的に認識する中で、自分自身のキャリアを見つめ直し改めて考えることは簡単なことではありません。ただ、他人や会社を変えることはもっと難しいことです。管理職自身が少し意識を変えてみる、行動を変えてみるだけで自身が少しでも変わり、そこから部下について考える、部下への見方が広がり変わってくるものです。育成の前にはまずの土台が、今の管理職を取り巻き大きく変化している環境の中で必要なステップです。

言うまでもなく、事業成長には部下育成は不可欠です。そのためには、まず自分を知り、部下を理解し、一緒に歩むスタンスが大切なのでないでしょうか。

キャリアについてはこちらの記事で詳しく説明しています。

>>キャリアデザインの目的やメリットは?企業の取り組み方をご紹介

>>【ナレッジインタビュー】法政大学 田中 氏

人が伸びれば事業は伸びる ー人事はキャリアをグロースさせるユニットー

【取材協力】

畠中 直美 氏

ダイバーシティコミュニケーター

高田 直子 氏

and coach 代表 / 一財)生涯学習開発財団認定 マスターコーチ

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

「管理職は悩ましい」シリーズのバックナンバーはこちら!

>>なぜ伝わらない?タイプ別に攻略!「部下とのコミュニケーション」

>>社内チャットのコミュニケーションとは?部下が戸惑うチャット例をご紹介

>>「分かり合えない」を乗り越えよう!アサーティブコミュニケーションで信頼を築く

>>職場の信頼関係、半数は部下の片思い?「信頼関係のメカニズム」

>>定着と戦力化を図るオンボーディング

>>本音で語ることの価値 ~現代における信頼構築の鍵~