HRナレッジライン

カテゴリ一覧

定着と戦力化を図るオンボーディング

公開日:2025.07.25

- 記事をシェアする

HRナレッジライン編集部が、管理職の皆さんのお悩みについて一緒に考える「管理職は悩ましい」シリーズ。今回は「オンボーディング」についてです。

今年も新卒の研修も終盤、または本配属を終え、下期に戦力化を見据えた準備をする時期となりました。また、新卒研修が落ち着いたこの時期に、中途採用者をこれから迎えるところもあるのではないでしょうか。

オンボーディングとは、新卒や中途採用者の新入社員を早期に戦力化・定着を実現する人材育成の仕組みを指します。はたらく時間や場所だけでなく、価値観も多様になっている昨今。「どのように行っていけばよいか」「このままのやり方でよいのか」など、悩む管理職の方も多いのではないでしょうか。そこで今回は新卒、中途を含めたオンボーディングについて、改めて考えます。

目次

オンボーディングとは何か、その現状は

コロナ禍を経て急激に進んだオンライン化

まずはオンボーディングの定義と背景、特にコロナ禍以降の現状を確認してみましょう。

オンボーディングとは、新しく組織に加わった人材が職場環境やチームの文化、業務の進め方などにスムーズになじめるよう計画的に支援する仕組みを指します。育成施策としては比較的新しい概念ですが、近年は新入社員や転職者の早期離職を防ぎ、生産性を高める方法として注目されています。

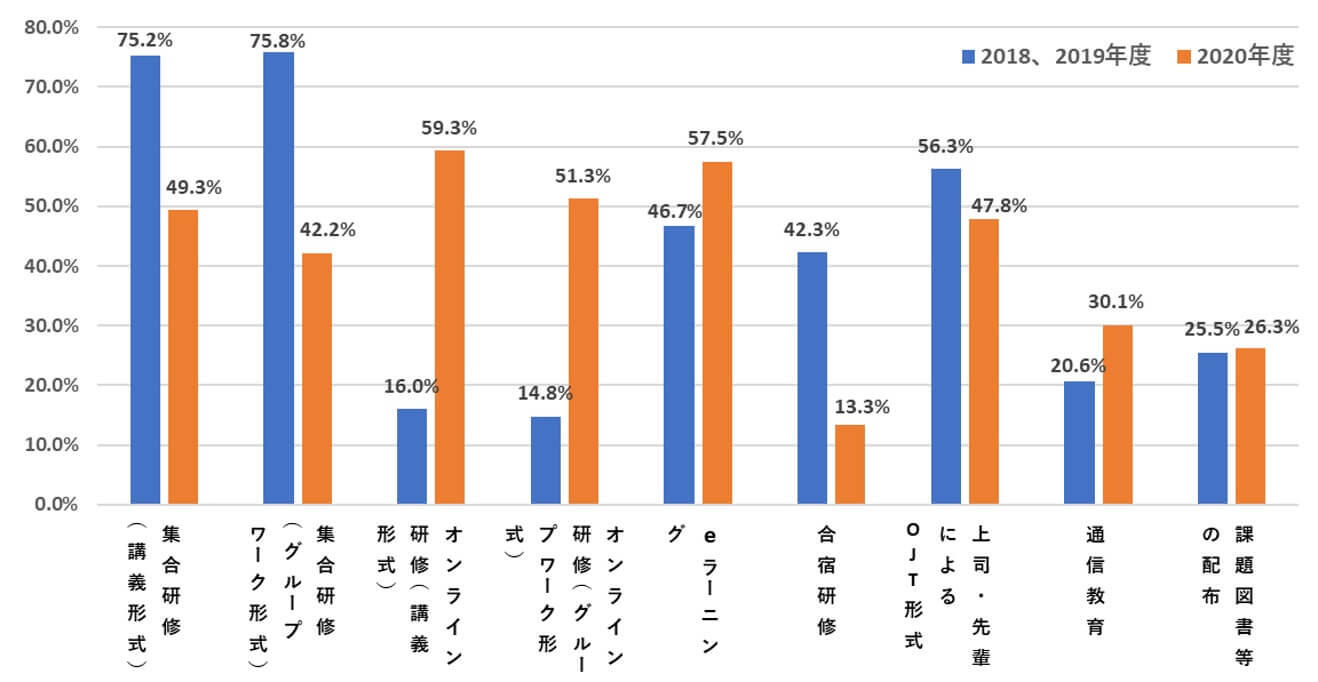

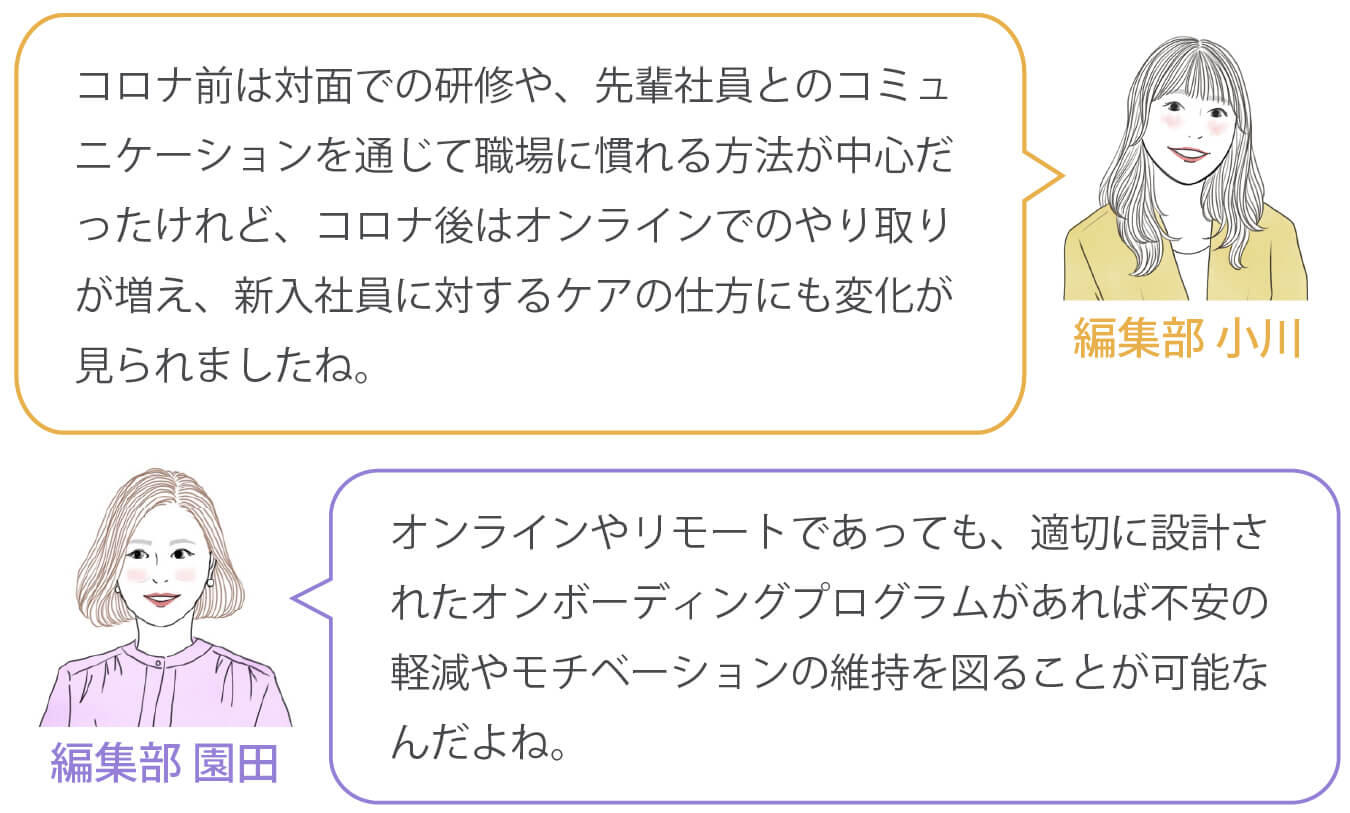

コロナ前には対面でのオリエンテーションや集合研修が一般的でした。一方でコロナ後は、リモートワークやオンラインコミュニケーションの増加によって、物理的な接点を減らしても早期の戦力化や安心感の醸成を図る必要が高まっています。

変化の激しい時代においては、組織と個人の双方が柔軟に対応することが求められます。オンボーディングによってスムーズな適応を促すことで、組織としての競争力を維持し、人材が最大限に力を発揮できる環境を整備することが大切です。

参考|株式会社パーソル総合研究所「新卒入社者のオンボーディング実態調査(コロナ禍影響編)」より作成

企業、新入社員ともに多くのメリットが得られるオンボーディング

企業にとっては、新入社員や中途採用者の生産性をいち早く高め、定着率を上げる効果が期待できます。また新入社員側も、はじめから業務内容や組織文化に慣れやすくなるため、戸惑いや不安を軽減しやすいというメリットがあります。

これらの効果によって、組織内のコミュニケーションが円滑化し、新入社員が離職しにくい職場づくりにもつながります。新入社員自身が早期に成果を実感できるようになると、モチベーションに好影響を与え、さらに成長意欲を引き出すことにもつながります。

結果的に、オンボーディングがうまく機能することで、企業カルチャーの浸透や部門間の協力体制がより強化され、組織全体の活性化にも貢献するのです。

オンボーディングのメリット

| 企業のメリット | 新入社員(従業員)のメリット |

|---|---|

|

|

変化の時代、現在の課題

リモートワークの導入やオンライン会議の普及など、コロナ後のはたらき方は大きく変わりました。それまで対面で行われていた研修やメンターとの面談も、オンラインで実施するケースが増えています。

オンライン化によって移動時間の削減や場所を選ばずに研修を受けられるメリットがある一方、直接のコミュニケーションが減ることによる疎外感や情報不足が課題として浮上しています。特に、新入社員が職場の雰囲気や同僚の性格などをつかむには時間がかかる傾向があります。

このようなオンライン上での不安要素を取り除くためにも、定期的なフォローアップや効率的なツールの運用が欠かせません。管理職やメンターが適切に関わり、進捗や悩みを共有する場を設けることで、スムーズなオンボーディングを実現しやすくなります。

新卒や中途を問わず、多様なバックグラウンドの人材が同じ組織に集まる中で、それぞれの特性に合わせたオンボーディングが求められています。一括した研修プログラムのみでは個々の適応速度やニーズに対応しきれない場合があります。

また、コロナ前よりも柔軟なはたらき方が広がったことで、社員がそれぞれ異なる場所や時間帯で業務を行うケースも増えています。その中で情報不足や連携ミスが生じないよう、定期的なコミュニケーションプランを設計することが大切です。

さらに、組織として変化に強いカルチャーを醸成する必要性も高まっています。仕事の進め方が短期間に変更されることが多い現状においては、未知の状況にも適切に対応していく力をオンボーディングの中で育むことが重要となるのではないでしょうか。

また、新入社員の離職を減らすには、現状の不満をなくすだけでなく、「今よりももっとよくなるかもしれない」という期待を与え続けられる職場であることが重要と言われています。オンボーディングにおいても、職場に発言の自由があり、変化を受け入れる職場であることを新入社員に伝える必要があります。

オンボーディングで気を付けること

検討しておきたい注意点

実際にオンボーディング施策を進める上で検討しておきたい注意点を整理します。

オンボーディングを計画する際には、単なる研修スケジュールの作成だけではなく、社内のキーパーソンがどのように関わるかを明確にすることが求められます。特に、新入社員の上司や担当メンター以外にも、チームや他部門の協力が必要になるケースは多くあります。

情報の共有や連携が不十分だと、新入社員が抱える疑問の解消が遅れたり、コンプライアンス上の問題を見落としたりする可能性があります。オンボーディング全体のフローを見渡して、ステークホルダーそれぞれの役割をしっかりと定義することが重要です。

さらに、中途採用者の場合は即戦力として期待される一方で、その組織特有の文化や業務プロセスに慣れる時間が必要です。どのような支援が有効かを正しく見極め、丁寧にアプローチすることで早期に成果を出しやすくなります。

4つの柱を軸に役割を分けて支援する

オンボーディングでは、教育、コミュニケーション、サポート体制の整備、そして評価・フィードバックといった4つの柱を基軸にすることが多く見受けられます。人事部門は全体計画の設計や研修テキストの準備などを主導し、現場側は実際の実務指導やフォローに力を注ぎます。

このように役割を明確化することで、それぞれが必要なときに適切なサポートを行い、新入社員を孤立させることなくスムーズなスタートを切らせることができます。特に新卒と中途採用者では問題点やつまずくポイントが異なるため、個々へのアプローチへの配慮も求められます。

また、各フェーズでのフォローアップの実施も大切です。入社直後、1カ月後、3カ月後といった一定期間での面談やアンケートを通して進捗と課題を把握し、改善策を講じられる体制を整えておくと良いでしょう。

オンライン、ハイブリットでの効果的なオンボーディングの方法

コロナ後はオンラインでのミーティングや研修が当たり前となりましたが、一方で対面でしか得られないコミュニケーションの質を重視する声も残っています。そこで、ハイブリッド型のオンボーディングが注目されるようになっています。

具体的には、初期研修やオリエンテーションはオンラインで実施し、定期的に対面でのワークショップやチームビルディングを取り入れるといった手法が一般的です。そうすることで、遠隔地に住む社員やフレキシブルにはたらきたい社員にも対応しながら、組織の一体感を損なわずに済みます。

ただし、オンラインでのコミュニケーションでは表情や声のトーンが伝わりにくく、助言・指導をする側にも丁寧な説明とフォローが求められます。適切なツールを選定しながら、文字情報だけでなく動画や音声、画面共有などを活用し、多角的にサポートすることが大切です。

これからのキーワードは「個」と「変化」

最近の傾向として、オンボーディングは「集団で一律に育てる」という考え方から、「個人の強みを活かして育てる」という考え方に変わりつつあります。近年、人材育成で個人面談や1on1、サーベイ・フィードバックなどが広く行われるようなったのも、そうした傾向の表れと言えます。今後のオンボーディングは個人を深く理解し、個人を活かす方向で考える必要があるでしょう。

多様性が重視される時代だからこそ、新卒の一括指導だけでなく、中途採用者や海外のスタッフなど、さまざまな立場・バックグラウンドの社員が混在します。一人ひとりに合わせたオンボーディングプログラムを作成することで、早期の適応と高いパフォーマンスが期待できます。

また、コロナによる影響だけではなく、業界動向やテクノロジーの進化など、常に変化が起こりやすい環境に対応する力を育むことが重要です。変化に柔軟に適応できる社員を増やすことで、組織全体の成長速度を段違いに向上させることができます。

個々を大切にしながら状況に応じてプログラムをアップデートし続けるオンボーディングは、企業競争力の源泉とも言えます。コロナ前から続く従来型の研修に加え、コロナ後の変化にもしっかり対応できる仕組みづくりが鍵となるでしょう。

企業事例にみるオンボーディング施策

重要なフォローとコミュニケーション

最後に、実際に企業が導入しているオンボーディング施策の事例を紹介します。

大手企業では、専門の教育チームを社内に配置し、入社後から1年間を通じて段階的な研修を行うケースがあります。特にリモート環境下では、オンライン学習システムを活用して必要なコンテンツをいつでも閲覧できるように整備されていることが多いです。

中堅・ベンチャー企業のなかには、少人数ならではのフラットな組織文化を活かして、バディ制度を活用している例もあります。新入社員にメンタリング役を割り当て、社内コミュニケーションのハードルを下げることで、質問や相談がしやすい雰囲気づくりを重視しています。

いずれの企業も、新卒・中途採用者それぞれに必要なフォロー方法を組み合わせている点が共通しています。特にコロナ後には対面の機会が限られるため、一層きめ細かいコミュニケーション施策が重要であると認識されているようです。

場面や目的ごとの工夫

新卒・中途採用者ともに、それぞれの特性やスキルに応じたタスクを与える手法によって、成長の早い人には挑戦を与え、時間がかかる人には丁寧なサポートを行う仕組みづくりが進んでいます。これらの企業事例からは、柔軟なオンボーディング設計と運用こそがカギであることが伺えます。

新入社員のオンボーディングは支援すべき内容が数多くあり、短期間で組織の一員になれるようにするには、組織全体、従業員全員で取り組まなければ達成できません。オンボーディングのゴールは、新入社員が組織の一員となった実感をもち、組織に貢献することです。そのためには、入社してよかったと思える体験をしたり、従業員が求めていることが形になる瞬間をつくったり、組織の役に立ったと思える場面をつくるといったことが重要になります。そうした体験ができるように、企業も場面ごと、目的ごとに施策を工夫しながら支援しましょう。

新入社員のオンボーディングは人事と現場がタッグを組み、互いの役割を踏まえながら取り組むことが重要です。人事は受け入れの枠組みをつくり、バランスよく必要な情報を与える。現場は人を軸に、実際の仕事の中で多くの人が関わることにより、実践からの学びと成果を与えていく。こうしたオンボーディングの施策は、組織の結束力の向上にもつながっていきます。ぜひ、自分たちの組織らしいオンボーディングの形を見つけてください。

【出典・引用】

「新卒入社者のオンボーディング実態調査(コロナ禍影響編)」株式会社パーソル総合研究所

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

「管理職は悩ましい」シリーズのバックナンバーはこちら!

>>「部下育成」はどうしたらうまくいく?

>>なぜ伝わらない?タイプ別に攻略!「部下とのコミュニケーション」

>>社内チャットのコミュニケーションとは?部下が戸惑うチャット例をご紹介

>>「分かり合えない」を乗り越えよう!アサーティブコミュニケーションで信頼を築く

>>職場の信頼関係、半数は部下の片思い?「信頼関係のメカニズム」

>>本音で語ることの価値 ~現代における信頼構築の鍵~

- 記事をシェアする