HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

だから、僕たちは組織を変えていけるvol.003

職場の人間関係(2) 問題を解決する対話って?

公開日:2025.10.14

- 記事をシェアする

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。hintの創業者で、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者、斉藤 徹 氏によるVUCAな時代の組織のお話を連載コラムにてお届けしていきたいと思います。

第3回は「職場の人間関係(2) 問題を解決する対話って?」です。

▼バックナンバーはこちら

vol.001:はじめに&自走するチームを作りたい ~組織は「統制」から「自走」へ

vol.002:職場の人間関係(1) 言いにくいことを、どう伝えるか

職場の人間関係(2) 問題を解決する対話って?

対話を通じて、対人関係を解決する~問題解決の技術

引き続き、悩ましい職場の人間関係を“対話を通じて”解決する方法をお伝えしていきます。前回は悩ましい職場の人間関係で「言いにくいことを、どう伝えるか」、“対話の技術”についてお伝えしました。今回は問題解決の技術について、前回に引き続き、米国心理学者、トマス・ゴードン博士が提唱した、人間関係を円滑にするコミュニケーション技術である「ゴードンメソッド」を核とし、さまざまなエッセンスを取り入れたメソッドお伝えしていきます。

さて、対人関係の問題には、正解のある問題と、正解のない問題の2つがあると思っています。

1. 技術的問題…既存の方法で解決できる問題(正解のある問題)

高度な専門知識、組織内の既存の構造、手続き、実行方法によって解決できる。中にはかなり複雑な技術的問題もあるが、過去の知識や経験を組み合わせることで対応できる。

「正解のある問題」とも表現される。

2. 適用課題 … 関係性の中で生じる難しい問題(正解のない問題)

人々の優先事項、信念、習慣、忠誠心を変えなければ対処できないような、関係性の中で生じる難しい問題。

適用課題は、発見を導くような高度な専門性だけでは解決できない。

過去の成功体験から凝り固まった手法を排除し、失うことを許容し、成功するための力を生み出さなければ前には進められない。「正解のない問題」とも表現される。

※参考:ロナルド・A・ハイフェッツ他著「最前線のリーダーシップ」

そうなのです。この正解のない「適用課題」は職場でありがちなものばかりです。あえて、職場でありがちな「適用課題」を想定し、「それを解決する技術」を考えていきましょう。

読んだあとに「この人のことはあきらめよう・・・」→「コツはつかんだ!話しかけてみよう!」こんなふうにみなさんが少しでも思ってくれたならうれしいです。

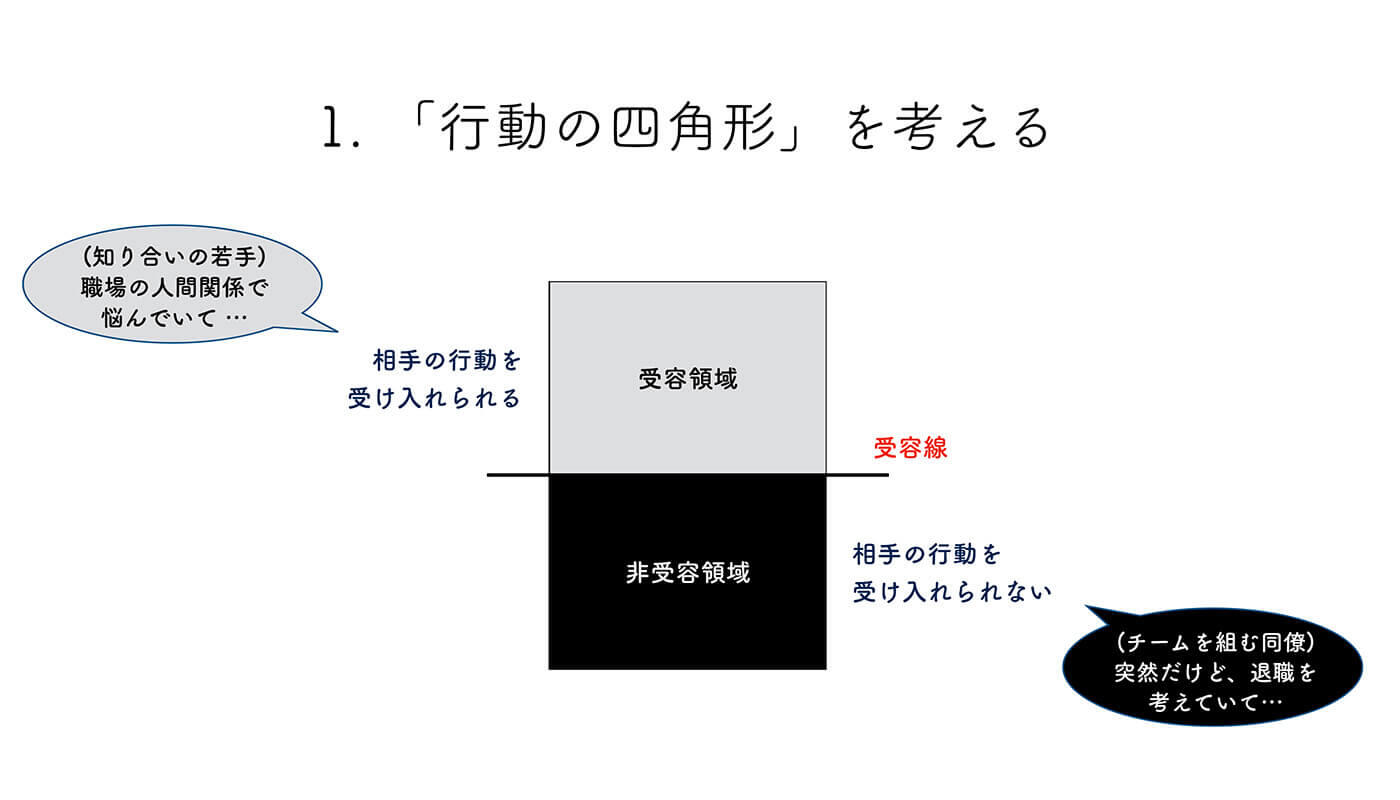

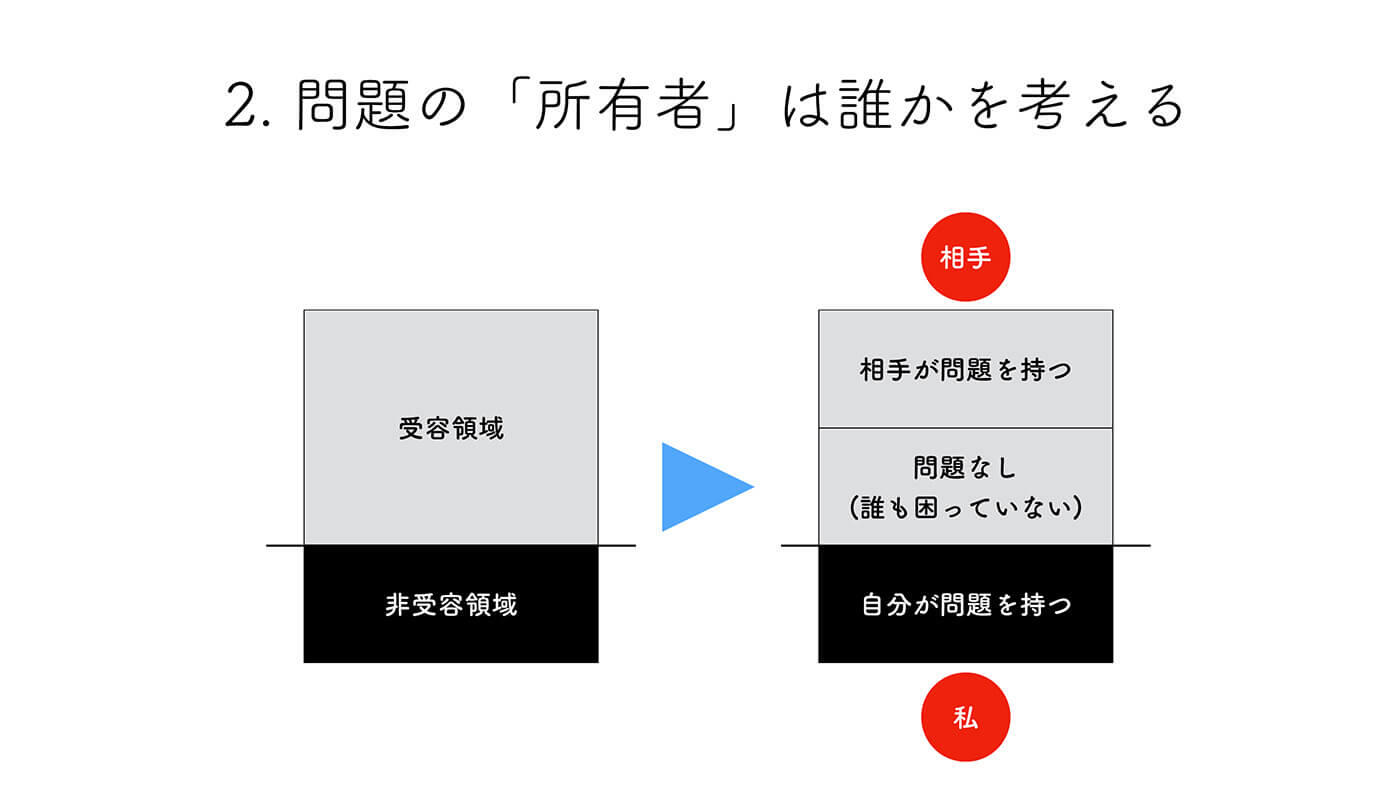

1.「行動の四角形」を考える

相手の行動を受け入れられる領域を「受容領域」、相手の行動を受け入れられない領域を「非需要領域」、その境目を「受容線」とします。図にすると下記のような四角形になります。

例えば、知り合いの若手に「職場の人間関係で悩んでいて…」と言われても受け入れられますが、自分とチームを組む同僚に「突然だけど、退職を考えていて…」と言われたら、どうでしょう。すんなりと受け入れるのは難しいですよね。

※筆者作成

2.問題の「所有者」は誰かを考える

その問題の所有者は誰でしょうか。相手が持つのか、問題がない(誰も困っていない)のか、自分が問題を持つのか。考えてみましょう。目の前の問題は一体「誰の問題」なのでしょう。ゴードンメソットにおいては「問題」と「欲求」を紐づけて考えます。

※筆者作成

「相手が所有する問題」とは、相手が「相手の欲求」を満足させられない問題が起きているということです。この場合、相手の行動が「自分の欲求」を損なっているわけではないので、自分の問題ではなく、あくまでも「相手の問題」です。

「自分が所有する問題」とは、相手の言動が「自分の欲求」を満たすための障害となっている場合なので、「自分の問題」になります。

※問題を人から取り上げてはいけない~「問題所有の原則」

ゴードンメソッドでは、問題を人から取り上げてはいけないという「問題所有の原則」があります。「他者が問題解決すると、考える力や自尊心を奪ってしまう。問題は人生の宿題であり、解決策は所有者の心の中にある」と説いています。

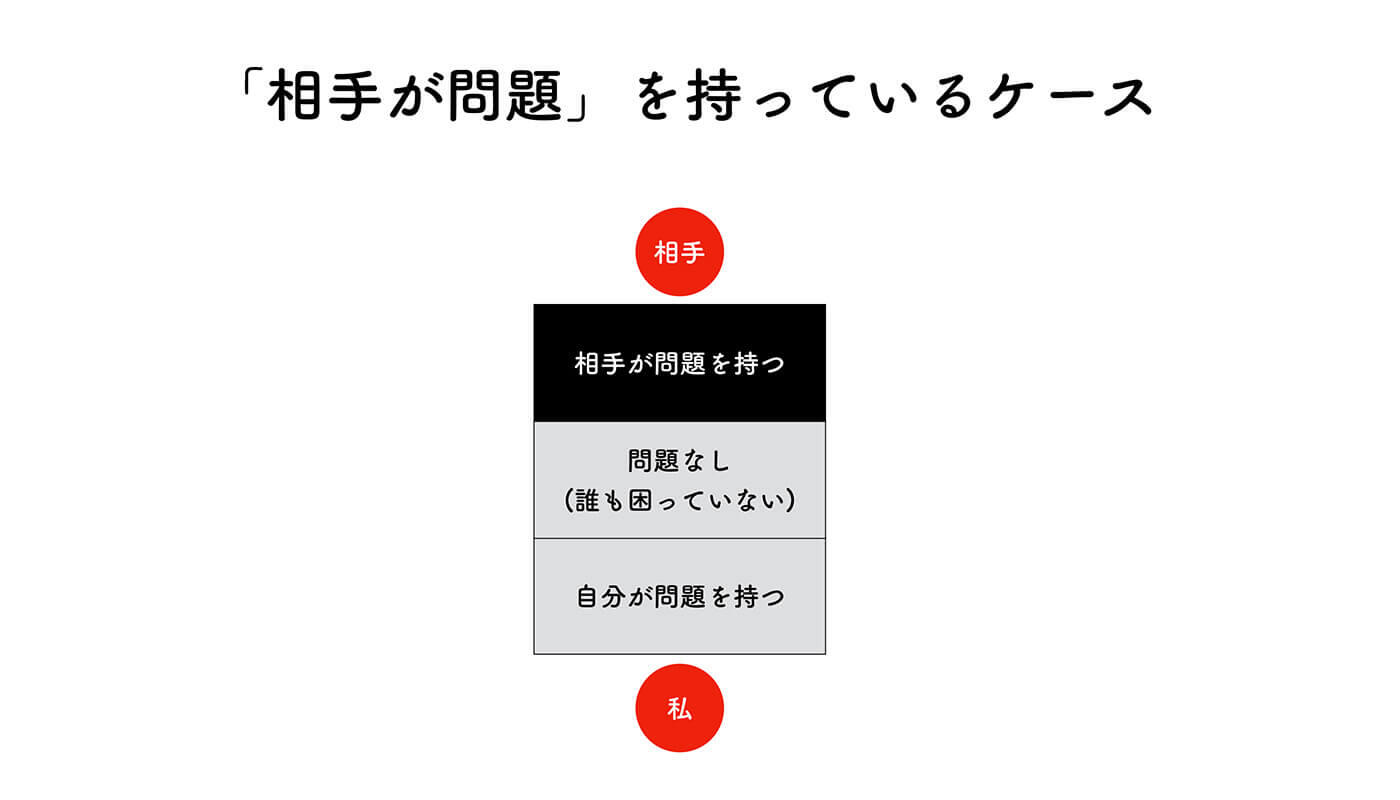

相手が問題を持っているケース

それでは「相手が問題を持っているケース」を考えてみます。

※筆者作成

悩みの主:他部門の若手社員

あなたは、他部門の若手社員から相談を受けました。何か深い悩みがあり、退職するかどうかを考えるまでになっているようです。

まだ他社を探しているわけではないようですが、このままではいずれ社を離れてしまうかもしれません。

あなたなら、若手社員とどんな会話をしますか?

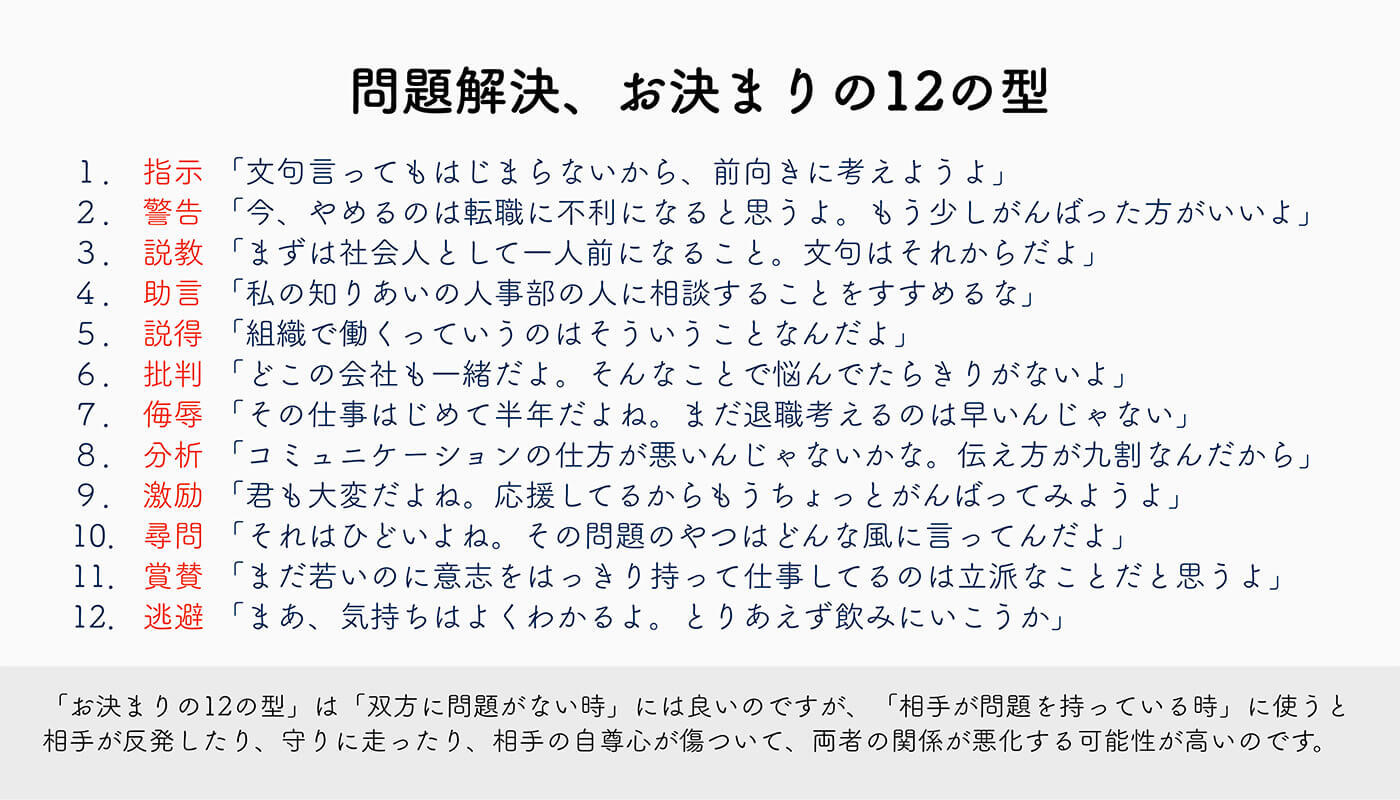

※問題解決、お決まりの12の型

若手社員に言ってしまう、よくあるパターンをまずはご紹介しましょう。みなさんもこのようなに言ってしまったことはありませんか。

この「お決まりの12の型」は「双方に問題がない時」には良いのですが、「相手が問題を持っている時」に使うと、相手が反発したり、相手が守りに入ったり、相手の自尊心が傷ついて、両者の関係が悪化する可能性が高くなってしまうので、要注意です。

※筆者作成

それでは、こんな相談を受けたとき、どう対応すればよいでしょう。

こういうときに大切なことは、「相手の問題」と「自分の問題」を切り分けて考えることです。なんでもかんでも「自分の問題」として抱え込まないようにし、以下のように対応をします。

- 問題を取り上げず

相手の問題を奪わない。相手の気持ちに寄り添い、支援する姿勢で向き合う - 能動的に傾聴し

自分の考えは横に置き、相手の内面に意識を向け、共感しながら耳を傾ける - 未来の質問をする

「大切にしたいことは何だろう」「そのためにどうしたい」解決への気づきをうながす

このようにしてみると、先程の相談は、このような話の流れになってきます。

| 会話内容 | |

|---|---|

| 若手 | 「先輩、わたし、今いろいろ悩んでいて、退職まで考えているんです」 |

| 私 | 「そうか、それは大変だね。会社をやめたくなるようなことがあったんだね」 |

| 若手 | 「はい。実は課長との関係がうまくいっていなくて、まともに口もきいてくれないんです」 |

| 私 | 「そうなんだ。上司とのコミュニケーションで悩んでいるんだね。それはつらいね」 |

| 若手 | 「そうなんです。この会社のことは好きなんですけれど。まぁ課長もいろいろ大変みたいですが」 |

| 私 | 「そういうふうに感じることが何かあった?彼って就任したばかりだよね」 |

| 若手 | 「はい。部長にすごくプレッシャーをかけられているみたいで、目の色変わってしまっていて」 |

| 私 | 「そうなんだね。君の課は成績が芳しくなくて、いろいろ大変だというのは聞いたことがあるけれど」 |

| 若手 | 「私だけではなく、課全体が暗いのはそのせいですね。課長はそれを一人でため込んでいたのかな」 |

| 私 | 「彼は責任感が強いから、ため込んでいるのかもしれないね。何か力になれそうなことはあるかな」 |

| 若手 | 「私、貢献できそうなことがひとつあります。明日、課長に提案してみます。話はそれからですね」 |

問題解決に向けて建設的な話ができそうですね。

自分が問題を持っているケース

では、同じ部下とのコミュニケーションでも、「自分が問題を持っている」場合はどのようにしたらよいでしょう。

悩みの主:自分

自分の部門に配属された新入社員とうまくコミュニケーションできない。あなたは、ある新入社員とチームを組むことになりましたが、コミュニケーションがうまくいきません。言われたことはするけれど、反応が薄くて何を考えているのかわからない。お酒も飲まないし、仲間感覚になるにはどうすればいいのでしょうか。

あなたなら、若手社員とどんな会話をしますか?

自分が問題を抱え相談をするとき、どうすればよいか、ゴードンメソットに当てはめて考えてみます。

こういう場合には、

- 「わたしメッセージ」(わたしを主語にしたメッセージ)を伝えず

あなたメッセージ(あなたを主語にしたメッセージ)で相手を責めない

非難がましくない表現で、事実・影響・一次感情を伝える - 能動的に傾聴し

自分の考えは横に置き、 相手の内側に意識を向け、共感しながら耳を傾ける

- 第三案を共創する

どちらかの勝ち負けではない

お互いの欲求や問題を理解しあい、共に解決する第三案を共創する - わたしメッセージ【基本型】:客観的な事実とその影響を伝え、一次感情を率直に話す

フランクに話せる状況では【基本形】を使いましょう。基本型でのキーは「問題を感じる具体的な事実とそれによる影響を、穏やかに、非難がましくない表現で伝える」ことです。 - わたしメッセージ【応用型】:自分の理想と客観的な事実を伝え、一次感情を率直に話す

一方で、遠まわしに伝えたほうがよいと感じる状況、(1)相手が対等以上の立場、(2)相手は自責志向、(3)初めて起きる問題、(4)重要性が高くないような場合には、相手を「状況を察して、自ら考えられる大人」として話す【応用型】をおすすめします。

これを踏まえて、会話を考えてみます。

| 会話内容 | |

|---|---|

| 私 | 「ちょっと話していいかな。実はね、少し悩んでいることがあるんだ」 |

| 若手 | 「(不安そうな顔で)何かありましたか?」 |

| 私 | 「うまく君とコミュニケーションできていない気がして・・・世代のギャップかな・・・」 |

| 若手 | 「そう感じていらっしゃったんですか。すみません」 |

| 私 | 「いや、僕の問題かもと思って悩んでいたんだ。何かコミュニケーションで困っていたりすること、あるかな」 |

| 若手 | 「実はあります。私、まだ、仕事の言葉もよくわからなくて、迷惑かけているかなって不安でいっぱいで」 |

| 私 | 「そうだったんだ。わからないことがあれば、なんでも言ってくれればよかったのに」 |

| 若手 | 「みなさん、とても忙しそうで、わずらわせちゃいけないし、家で勉強しているのですが、まだ不十分で」 |

| 私 | 「これから何でも気軽に聞いてね。よく考えたら、僕も新人のころ、全然わからなくて困っていたな・・・」 |

| 若手 | 「私のことで悩ませてしまって申し訳ありません。これから、ちゃんと聞くようにします」 |

| 私 | 「いや、話しやすい場をつくるのが大切だね。朝一かお昼で、短くてもそういう時間をつくるようにしよう」 |

自分が問題を抱えている側であるものの、相手の内側を話してもらうことで、お互いを理解し合い、解決に向けた案を共創できていますね。

具体的な「わたしメッセージ」の伝え方

「わたしたメッセージ」(わたしを主語にしたメッセージ)、前回のコラムにも出てきましたね。フランクに話せる状況か、遠まわしに伝えたほうがよいか、相手との問題の状況によって、それぞれ異なる型で伝えます。

「あなた」メッセージ:相手の問題(言動や結果)を非難し、あるべき行動を要求する

「わたし」メッセージ【基本型】:客観的な事実とその影響を伝え、一次感情※を率直に話す

「わたし」メッセージ【応用型】:自分の理想と客観的な事実を伝え、一次感情を率直に話す

※「一次感情」とは … 怒りの前にある感情のこと。例えば、不安、心配、困惑、後悔、悲しさ、苦しさ、焦り など

これからこの2つの型も使ったケースの対話もみてみましょう。次回をお楽しみに!

まとめ

前回に引き続き「傾聴」がとても大事な役割になっていました。この「傾聴」こそが、両者の心に橋をわたす姿勢であり、コロンブスの卵のような技術なのです。

「士は己を知る者のために死す」という故事があります。それだけ人間は「自分のことを理解してもらいたい」と熱望する生き物なのです。「傾聴する」が、信頼関係を構築し、問題を解決するための鍵となる第一歩になるのですね。

>>斉藤氏のインタビューはこちら

\斉藤氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

\斉藤氏登壇のセミナーレポートはこちら!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

Profile

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

慶應義塾大学理工学部を卒業し、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年、株式会社フレックスファームを創業、ベンチャーの世界に飛び込む。激しいアップダウンの後、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。詳細は著書『再起動 〜 リブート』をどうぞ。2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。2019年には「hintゼミ」を創設、卒業生は1,200名を超えている。最新著書『だから僕たちは、組織を変えていける』は10万部を超え「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門)を受賞した。他にも著書は多数。

もっと詳しく知りたい方、学びたい方はこちら

>>「だかぼく」公式サイト

>>「hintゼミ」

- 記事をシェアする