HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

人事制度の真実 vol.003

考課・評価の真実

公開日:2024.10.18

- 記事をシェアする

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。合同会社YUGAKUDO 代表、iU専門職大学 客員教授の田口 光氏による「人事制度の真実」の第3回は「考課・評価制度の真実」。

人事の方だけでなく、管理職として評価を行う方も、また評価を受ける方も、その難しさに頭を悩ませたことがある評価についてです。目標設定→行動→結果をどうみるのかを紐解きます。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:人事制度の誤解と真実の目的

vol.002:目標の真実

vol.004:報酬の真実

vol.005:策定と運用の真実

vol.006:自社の人事制度2.0へ

前回「目標の真実」のおさらい

前回は、目標設定の効用と副作用について取り上げました。目標は、モチベーションを高め、具体的で挑戦的な目標が高いパフォーマンスを引き出すことが、Edwin A. LockeとGary P. Lathamの「目標設定理論」によって示されています。

合理的ではない、社員が納得していないなど、不適切な目標設定は、やる気を失うだけでなく、不正行為や過度なストレス、バーンアウトにつながるリスクもあります。

また、定量的な目標だけではなく、定性的な目標も重要であることが強調されました(すべてが定量で設定できるわけではない)。

最後に、バランスの取れた目標設定と日常的なコミュニケーションが、社員の目標達成をサポートする要素として挙げられました。

- 目標の進捗状況の把握

- 必要な調整を行うためのフィードバック

- 対話を通じて社員のキャリアや能力の日々変化の把握と目標の見直し

こうしたコミュニケーションの積み重ねが、社員の真のコミットメントを促し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

考課・評価の真実

今回は、目標設定→行動→結果をどうみるのか、つまり「評価」を取り扱います。管理職として評価を行う方も、また評価を受ける方も、一度や二度はその難しさに頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。

評価の位置づけ

3つの制度

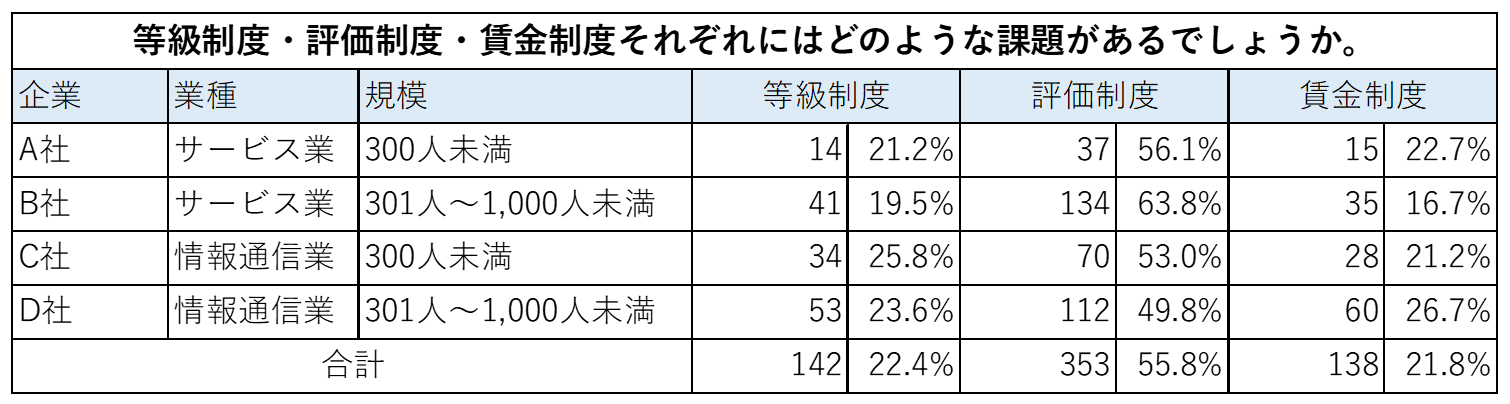

「vol.001:人事制度の誤解と真実の目的」でも触れましたが、人事制度は大別すると3つの制度「等級制度」・「評価制度」・「賃金制度」で構成されます。

等級制度:責任と役割の明確化、キャリアパスの提供、配置の最適化

評価制度:業績・行動等の考課とフィードバック、能力開発の促進、処遇の基準

賃金制度:給与・賞与・その他金銭報酬決定の仕組み、労働市場とのバランス保持

評価は、等級・賃金制度との関係でみると、「等級制度で定められている責任や役割・能力、それらの行動およびその結果の業績などをどう見定めるか、また、賃金制度で定める給与・賞与の元となる基準を決めること」と言えます。

評価制度への関心

等級制度で定められた内容の結果であり、給与賞与の元となるわけですから、被評価者の関心も集まります。実際、筆者のクライアント4社に調査をおこなったところ、評価制度への関心がもっとも高い結果となりました。

- ※出所:YUGAKUDO調べ

- ※調査期間:2020-2024で人事制度策定時の調査

- ※集計された課題の延べ数

なお、評価制度の課題の内訳としての順位は下記の通りでした。

- 不明確・不適切な目標設定

- 評価体制(評価者に関することを含む)の不公平さ

- 昇進・昇格の基準が不透明(納得できない昇進・昇格)

読者の皆さんにも納得感がある順位なのではないでしょうか。「01.不明確・不適切な目標設定」は、前回で述べた内容の通りの結果でもありますね。「02.評価体制」は、「1人の評価者が担当する被評価者が多すぎて、個々人を公平に把握できていない」という内容や、評価者が制度や評価内容を理解していないといったものが目立ちました。「03.昇進・昇格の基準が不透明」は、制度上は昇進するはずがない業績や行動なのになぜ?といった評価者への疑念も含んでいました。

似て非なる3つの言葉の誤解

なぜこのような課題が生じるのでしょうか。そこには、評価のプロセスが大きく関わっています。そのプロセスの解明には考課・評価・査定の3つの言葉の真意を解き明かすことから始める必要があります。

考課?評価?査定?

「人事考課」「人事評価」「人事査定」、どの言葉も耳にされたことがあろうかと思います。どの言葉も同じ意味として使われているのではないでしょうか。世の中での使用頻度・浸透度合いしても間違いとはいえないでしょう。ここではあえて、考課・評価・査定の意味の違いを厳密に取り扱うことで評価の一連のプロセスの重要さにフォーカスします。

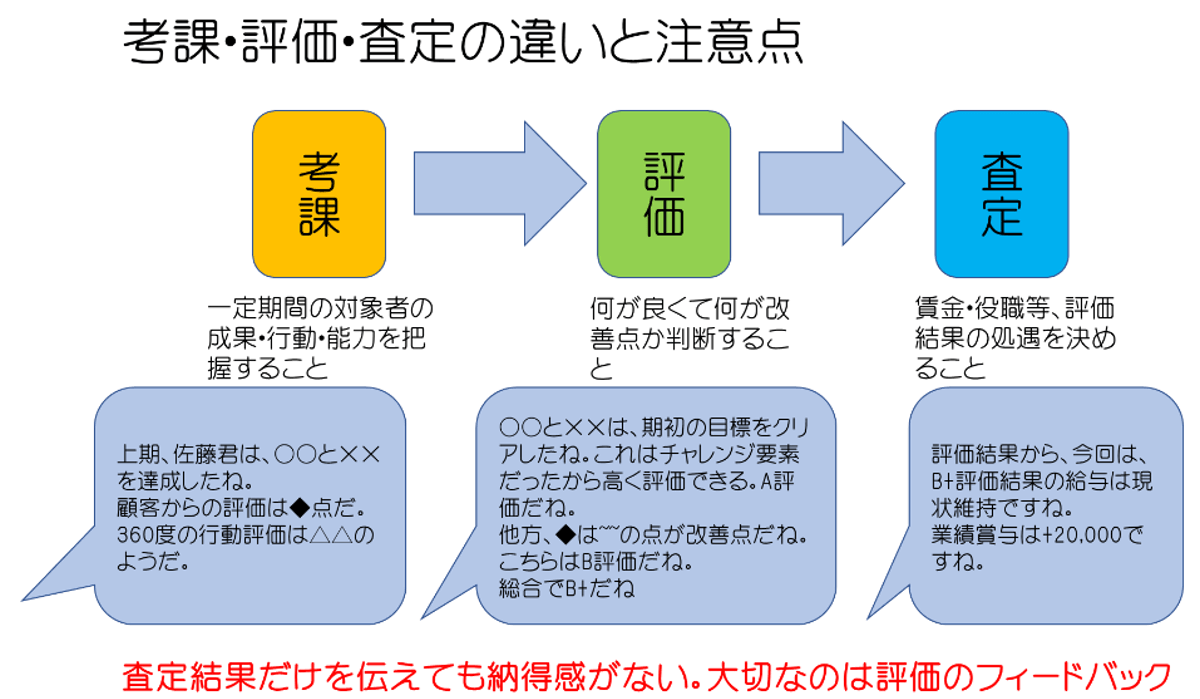

考課:一定期間の対象者の成果・行動・能力を把握すること

評価:何が良くて何が改善点か判断すること

査定:賃金・役職等、評価結果の処遇を決めること

考課・評価・査定の関係性

このような意味の違いを捉えると、考課・評価・査定には、一定の関係性があることがわかります。つまり、把握していること(考課)に良しあし(評価)をつけ、その良しあしを元に処遇を決定する(査定)という一連のつながりがあるということです。

この一連の最終工程を表現すれば「人事査定」でしょうし、入り口を表現すれば「人事考課」でしょう。また、全工程を表現するとしたら「人事評価」が適当なのかもしれません。どの名称を用いているかによって、その企業が重視しているプロセスが分かるかもしれませんね。

一つ言えることは、「考課なくして評価なし、評価なくして査定なし」という原則があるということです。

日々の活動が把握されていない状態で評価に納得性など生まれようもないでしょうし、制度の基準に基づいた良しあしの決定がないままの処遇決定など、もはや何を信じたらよいのか分からなくなってしまいます。そんな状態では明日から何を頑張ればいいのかも分からなくなりますよね。

出所:田口(2023)『スタートアップ企業の人事戦略』, 労務行政

給与等の処遇を伝えることに目が向きがちですが、伝える処遇はどのような評価の結果なのか、また、その評価はどのような事実をどのような基準で良しあしをつけたものなのか、明確にすることが肝要です。

これらは、なにか特殊なことではなく、こうして整理してみれば当たり前のことと捉えていただけると思います。では、なぜその当たり前が崩れてしまうのでしょうか。そこにはいくつかの「ワナ」が潜んでいるのです。

考課のワナ

何を考課するのか

評価者トレーニングなどのご依頼で、考課・評価・査定の違いとその関連性について話をした後に、評価者の方に「では、皆さんは何を考課なさるのですか?」と聞くと、実に千差万別の答えが返ってきます。

業績・成果・パフォーマンスといった結果類の回答はもちろん、行動、能力、価値観、手続きとさまざまです。中には、日常の生活態度といったものまで挙がります。さて、このような評価者が掲げる項目はすべて考課すべきものなのでしょうか。もちろん異なります。そんなことがあっては困りますよね。

評価者という役割の台本

何を考課し評価するのかは、人事制度にきちんと定められています。きちんと設計された人事制度であれば、何を考課評価するのかの項目には意図があり、社員・事業が螺旋のように一体となって成長していくように設計されています。逆説的にいえば、制度にない項目を考課することは、制度の意図を台無しにするだけではなく、被評価者に不利益を与えてしまうことにもつながります。

例えて言うと、制度と社員・事業の成長が一つの演劇だとすれば、評価者はその中で重要な役割を占めるアクターです。アクターには、しっかり練られた台本があり、それを忠実に実行できることが求められます。勝手に考課評価項目を追加したり削除したりすることは、余計なアドリブであり、すべてを台無しにしてしまうのです。考課評価にいわゆる「俺流」はいらないのです。評価者研修の主目的はそこにあります。

もちろん、良い効果を発するアドリブも存在するでしょう。それであっても台本がベースにあるものですし、それを良しとするか否かは監督(制度等)が決めるものです。

このように、考課には自分の視点で把握してしまいがちというワナがあるのです。

事実を集める

何を考課するかは、その制度に定められていると言いましたが、共通することはすべからく「事実」を集めるということです。これは業績であれ、行動であれ同じです。よって、この「事実」を正確に把握することが肝要となるわけですが、評価者であればこまめに記録することや、自分の目が行き届かない範囲であれば、関係者へのヒアリングを行うなど、事業や職種に寄っての工夫も必要となります。

評価のワナ

人はバイアスまみれ

この「事実を集める」ということは、評価においてことさら重要になります。なぜなら、人の記憶は正確ではなく、また物事の捉え方にも「歪み」があるためです。この「歪み」はバイアスと呼ばれ、下記のような種類があります。

期末効果

- 直近の出来事や印象に基づいて判断しがちな傾向。

- 評価期間の全体を把握せず、直前のパフォーマンスが評価に強く影響する。

例:期末に高い成果を上げた社員を、評価期間全体を考慮せずに高評価する。

対比誤差

- 評価者が自分の得意分野では厳しく、不得意分野では甘く評価する傾向。

- 自身の能力と反対方向に他者を評価することで、バランスを欠いた評価が行われる。

例:営業を得意とする上司が、部下の営業スキルに厳しく、技術的なスキルには甘い評価を与える。

論理誤差(信念バイアス)

- 結論が正しければ、そのプロセスも正しいと見なす傾向。

- 結果に基づいて、事実を見ずに論理的に関連付けて判断する。

例:業績を達成したから、行動やプロセスも正しかったと考える。

ハロー効果

- 結論が正しければ、そのプロセスも正しいと見なす傾向。

- 一部の好印象が、他の評価項目に影響して全体の評価を高める。

例:コミュニケーションが上手な社員を、他の業績も優秀であると誤認して高く評価する。

寛大化と厳格化、類似性効果、中心化と極端化

例:自分と似た価値観を持つ社員を高評価する(類似性効果)一方で、他の社員を中心的な評価にまとめる(中心化)。

確証バイアス

- 既に持っている先入観や思い込みに合う情報だけを重視し、反対の情報を無視する傾向。

- 根拠のない俗説を信じてしまう。

例:最初に「やる気がない」と思い込んだ社員のネガティブな行動だけを強調し、ポジティブな側面を無視する。

上記のバイアスは脳が怠けようとする性質(ヒューリスティック)から生じるもので誰にでも生じます。それだけに、これらのバイアスを防ぐ工夫が必要です。

記録とコミュニケーション

こうしたバイアスの発生を防ぐこととして、前述した「記録」があります。記録はバイアスによる歪みを正し、正確な情報をもたらします。ただし、記録をとるだけではバイアス防止の効果は半分です。なぜなら、被評価者にもバイアスは生じるからです。

よって、定期的に双方で確認し「事実を一つにする」必要があります。推奨は毎月の振り返りです。評価者と被評価者がその月を振り返り、何があってどのような業績・行動だったかを互いに話し合うのです。

このコミュニケーションは、バイアスを防止するだけではなく、業績や行動の良しあし、つまり短期間評価を行うことにもなります。その積み上げなわけですから、期末の評価時には相互の認識が大きくずれることもありません。この定期的なコミュニケーションを「毎月のコスト」ととるのか、「円滑な評価のための投資」ととるのかによって、その価値は変わってきますが、評価が何のために行うことなのかを考えれば、迷うこともないのではないかと筆者は考えるのです。

評価を評価する

社員は明日また頑張ろうと思えているのか

前述の時間投資をお勧めするのも、全ては社員が「明日また頑張ろう!」と思えるか否か、つまり人事制度の目的が達成されるか否かは、まさにこの評価とフィードバックにかかっているからなのです。それを考えれば、個別の状況にもよると思いますが、あるべき姿としては、毎月の数時間をコミュニケーションに使うことは高くはない投資なのではないかと思えるわけです。

評価者(MGR)が陥りやすいワナ

明日また頑張ろう」と思えるための要素は、なにもポジティブなフィードバックばかりではありません。被評価者の成長や行動の是正には、ネガティブなフィードバックも必要です。MGRによっては、こうしたフィードバックは被評価者のモチベーションを下げてしまうのではないか、離職してしまうのではないかといった懸念から、行わないほうが良いと考える方もおられるようです。

しかし、正しい評価をしているのであれば、その穿ったおもんばかりで「良しあし」が覆るわけではありませんから、被評価者は行動を是正することができず、次回の評価でも低い評価を受けることになります。真実を伝え、相手の成長のためにできる事をしっかり行うことこそが評価者に求められる誠実さでしょう。

ネガティブなフィードバックが敬遠される背景として、いくつかの理由が関係しているようです。

- 日常的に業務の把握ができていないため、受け止めてもらえる自信がない。

- 常日頃のコミュニケーションがとれておらず、信頼関係がない。

- 上手く伝えられるか自信がない。

いずれも、「考課」がないこと、また「考課」を進めるためのコミュニケーションがないことに端を発していますが、これは、評価者だけの責任ではありません。公式なトレーニングやOJTの有無も関係があります。

1人のMGRが担当する被評価者の数(業務内容によっても異なるでしょうが)の規定や、MGRが成すべき仕事の定めの有無、そしてMGRの上長が範となっているか等の組織文化などのほうが大きな影響をもちます。

つまり、等級制度(MGRがどのようなことを成すべきかの決めごと)やMGRの上長にも責任があるのです。うまくいっていない時に、一概にMGRだけを責めても事態は改善せず繰り返される可能性もあるのです。

評価になんらかの問題が生じた際に、安易に評価者(MGR)個人に責任を押し付けがちですが、このように評価の一連のプロセスやシステムを俯瞰して評価することで、評価システムを改善していくことができます。

以上、今回は考課・評価といった人事制度と切り離せない内容についてお届けしました。次回は「報酬の真実」で、今回の続きとなる「査定」についてお届けします。

【参考文献】

ロバート・フリッツ著・田村洋一訳(2019)『偉大な組織の最小抵抗経路 : リーダーのための組織デザイン法則』, Evolving.

江夏幾多郎・岸野早希・西村純・松浦民恵編著『新・マテリアル人事労務管理』, 有斐閣.

田口(2023)『スタートアップ企業の人事制度』, 労務行政.

\田口氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

成長意欲を引き出す「目標・評価」とは

~人事制度の誤解と真実~

Profile

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて 新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を歴任し、IPO 準備・M&A などのPJも担当する。

その後、外資系企業の人材開発部門長を経て起業。組織開発事業、スタートアップ支援事業を柱とし、多くのスタートアップ企業で 顧問・役員を務める。

現在は事業の傍ら法政大学政策創造研究科/研究生として研究に打ち込む。

【所属団体】

経営行動科学学会、人材育成学会、日本労務学会、日本人材マネジメント協会

【著書】

スタートアップ企業の人事戦略(労務行政)

組織文化診断と組織開発(共著:産業能率大学出版)

労働条件不利益変更の判断と実務(共著:新日本法規)

- 記事をシェアする