HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

人事制度の真実 vol.001

人事制度の誤解と真実の目的

公開日:2024.07.29

- 記事をシェアする

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。合同会社YUGAKUDO 代表、iU専門職大学 客員教授の田口 光氏による「人事制度の真実」をこれから6回連載でお届けします。

「人事制度」の捉え方は実はさまざまであり、故に「まずい」ことが起こります。これから「人事制度」におけるさまざまな真実をお伝えする中で、捉え直す機会にしていただけたらと思います。

第1回は「人事制度」の捉え方における誤解と真実の目的をお伝えします。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.002:目標の真実

vol.003:考課・評価の真実

vol.004:報酬の真実

vol.005:策定と運用の真実

vol.006:自社の人事制度2.0へ

はじめに

「人事制度の真実」。こう書くと、なんとも仰々しく、まるで週刊誌の見出しのような、耳目を引くことを目的とした刺激がありますね。まるで世の人事制度が真実ではなく虚構でもあるかのような誤解も引き起こしてしまいそうです。

「耳目を引く」と書きましたが、この「耳目を引く」という意味においては、半分は合っていて半分は異なります。「半分は異なる」は、こうして連載をする以上、単に注目を集める事が目的ではないことは自明の理であるわけですが、「半分は合っている」とした理由には少し説明が必要です。

「耳目を引く」という用語が、本誌のような読み物にはおよそ相応しくないことは承知の上なのですが、あえてこのタイトルにしたのは理由があります。それは、「人事制度」という言葉が、世の中に広く知られてはいるものの、その意味については全くと言っていいほどバラつきがある捉え方がされていることが多いからです。

それの何がまずいのか、なぜこうした紙面で多くの方に知っていただく必要があるのかは、この連載で明らかにしていきたいと考えています。編集の方に「ですます調にしていただいたほうが柔らかくなります」とアドバイスいただきましたので、刺激的なタイトルの分、文体も含め、中身は多少緩めに進行したいと思います。

人事制度の誤解と真実の目的 ー 人事制度における目的の誤解と型の誤解 ー

人事制度とはなにか

人事制度における一般的なイメージ

人事制度とは何か。まずはこの問いから始める必要がありますね。正体がわからないものを論ずることはできないからです。この問いに答えることは、人事制度の目的に答えることと同じ意味を持ちます。

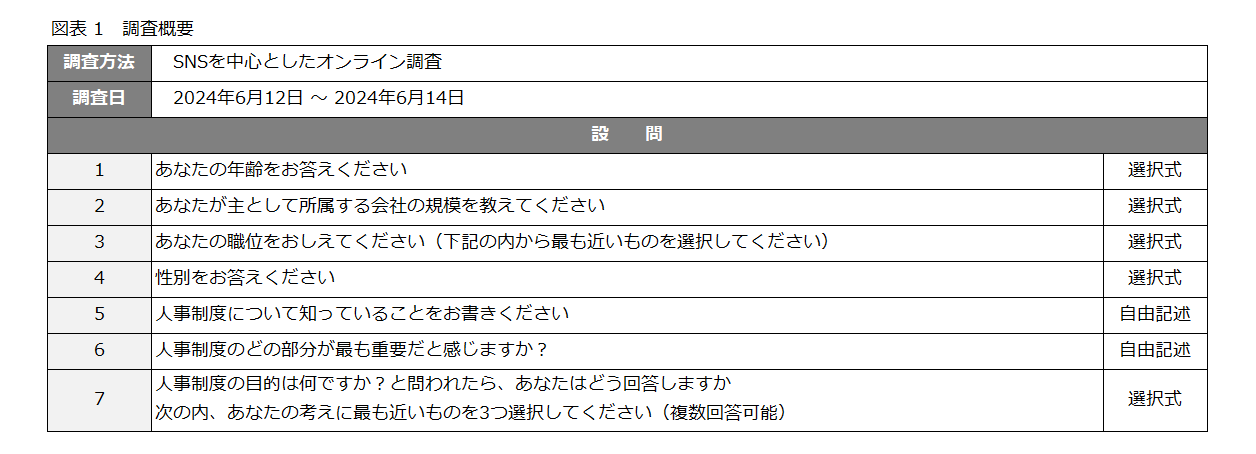

試しに私の周辺で無作為に「人事制度って何のためにあると思いますか」と聞いてみたところ、ほぼ100%に近い確率で「給与を決めること」と返ってきました。これはもう少し調査をしてみなければならんなということで、私のSNS上で人事制度に関する調査を行いました。

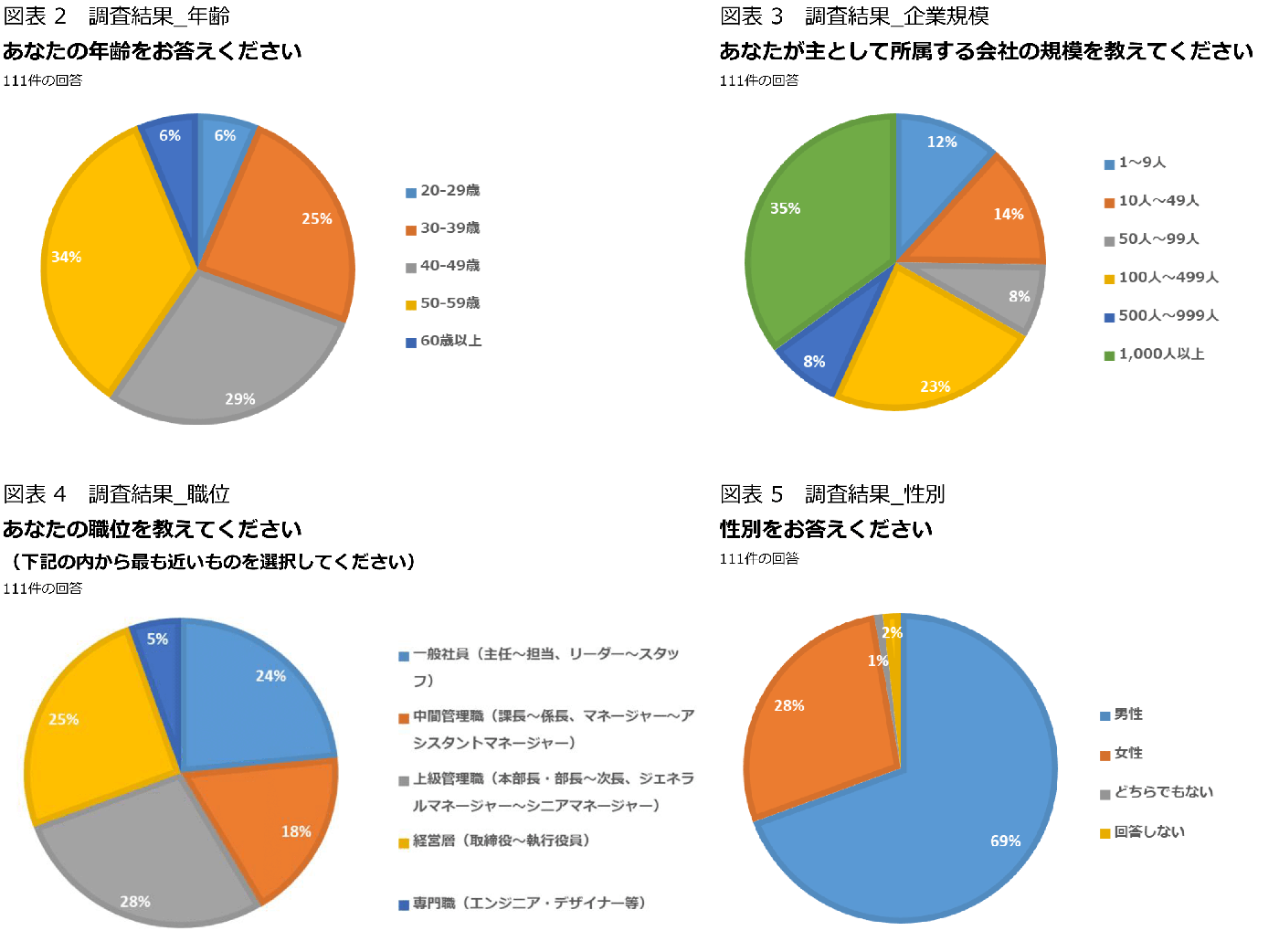

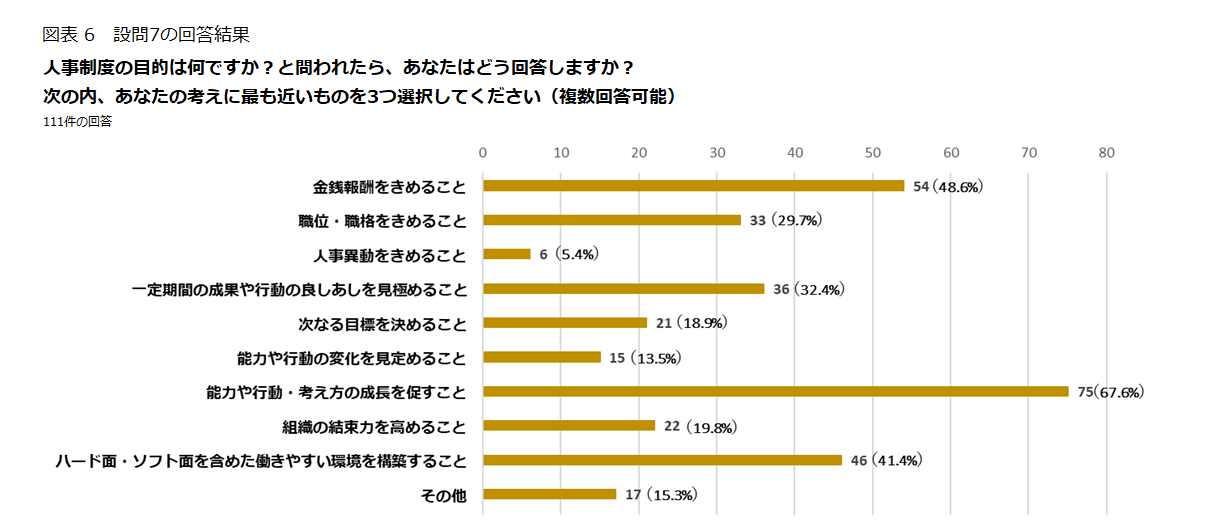

人事制度の目的について問うた設問は「7.人事制度の目的は何ですか?と問われたら、あなたはどう回答しますか。次のうち、あなたの考えに最も近いものを3つ選択してください。(複数回答可能)」です。私のつながりの半分近くは人事関係者だからでしょうか、さすがに、回答は賃金関係には偏りませんでした。それでも48.6%、実に2人に1人近くは、「金銭報酬をきめること」と回答されています。実際、賃金は、労働の結果が表現される最終地点であり、社会生活を営むうえでの基盤です。皆さんも大きな違和感はないのではないでしょうか(年齢層や職位で大きなばらつきがあるのは興味深いですね)。

しかし、その他の項目で「人事制度の目的ではない!」と言い切れるものがあるかといわれれば、それは難しいですよね。実際、「6.人事制度のどの部分が最も重要だと感じますか」という問いに、賃金関係の回答はわずか5件(4.5%)でした。

冒頭の設問の目的は、「最も考えに近いもの」をあぶりだすことにありました。結果、人事制度とは何かと問われたときの回答想起として、「賃金をきめること」が優先順位高く選択されたということです。

つまり「人事制度の目的は何か?」と問われれば、金銭報酬、賃金をきめることが50%近い方が想起されるものの、「人事制度では何が重要?」と問われれば、賃金給与関係を想起される方は5%にも満たないということになります。この10倍もの開きは一体何なのでしょうか。

賃金制度にフォーカスされがちな人事制度

人事制度の構造:3つの柱

人事制度は、狭義には「等級制度」「評価制度」「賃金制度」を3つの柱として表現されます。つまり、人事制度とは「〇〇制度」の集合体だということです。「教育訓練制度」「福利厚生制度」を内包する場合もあります。

ここまでは、人事職にある方であれば当たり前のことでしょう。「5.人事制度について知っていることをお書きください(自由記述)」でも多くの方は、この3制度について言及していました。それでは、「等級制度」「評価制度」「賃金制度」それぞれの目的は何でしょうか。給与や賞与、インセンティブ等の金銭報酬を定義するのは「賃金制度」であることは明白ですから、残り2つの目的は何かを考えることがこの問いの解です。これもまた人事職にある方には釈迦に説法ですね。簡単に表現すれば以下のようになるのではないでしょうか。

等級制度:責任と役割の明確化、キャリアパスの提供、配置の最適化

評価制度:業績・行動等の考課とフィードバック、能力開発の促進、処遇の基準

これで等級・評価・賃金、それぞれの制度の目的は明確になりましたね。すなわち、人事制度の目的が明らかになったわけですが、ここで冒頭の問いに戻ります。

これらを包括した言葉、すなわち「人事制度の目的は何か」と問うたときの第一想起が「賃金をきめること」に集中してしまうのはなぜでしょうか。その問いに進む前に、まずは人事制度全体が設計される意図について明らかにしましょう。

人事制度の目的:「明日また頑張ろう」と思えること

人事制度の内訳としての3制度の目的はわかりましたが、そもそも、それらが制度として設計されるのは、労働者(さまざまな呼称がありますが、ここではあえて「労働者」と呼称します)の働く意欲を高めることで、さらなる成果をあげるためです。学術的にはもっと整った定義が存在しますが、人事制度の存在意義の平易な言い方として、さほど異論は生じないのではないでしょうか。やや抽象度が高い言い方をすれば、人事制度とは、労働者が「明日、また頑張ろう」と思えるための、さまざまな取り決めといって差し支えないでしょう。皆さんの会社の人事制度は、労働者に「明日、また頑張ろう!」と思ってもらうことができているでしょうか。

そこで質問です。われわれが「明日、まだ頑張ろう!」と思うのは、金銭報酬に突き動かされたときだけでしょうか。「人はパンのみに生きるにあらず」という言葉がありますね。金銭報酬が強い動機を形成することは否定しませんが、すべてとも言い切れないのではないでしょうか。

仕事がうまくいったとき、それを上司や同僚に称賛されたとき、仕事を通じて自分の成長を感じられたとき、希望の部署への配属がかなったとき・・・こうした、働く上での喜び=明日、また頑張ろう!と思える要素は、およそ、金銭報酬から生ずる動機では説明できません。連載vol.004で詳述しますが、人が働く上で価値があると感じる要素には類型があり、金銭報酬はその一部分にすぎないのです。

賃金制度にフォーカスされる歴史的背景:長きにわたる“Do things right”の時代

ここで先程の問い『「人事制度の目的は何か」と問うたときの第一想起が「賃金をきめること」に集中してしまうのはなぜか』の解に進みます。急に歴史的な話になりますが、かつて日本経済が大きく成長した時代があります。1965年11月から1970年7月まで続いた戦後最大の好景気、「いざなぎ景気」です。この間、日本の主要産業である製造業(特に自動車産業や家電産業)、鉄鋼業、化学工業、電気電子産業は飛躍的に成長しました。また、この時代は、国内消費が大幅に拡大し、輸出も増加した時代でもありました。つまり、やや大げさに言えば、生産すればするほど売上利益が出た時代であったのです。

結果的に利益配分の原資も増加したわけです。つまり、「決まったこと(勝利の方程式)を早く正しく」行えば行うほど、利益があがったのです。この間、労働者の所得も大幅に増加しており、頑張って働けば働くほど所得が増えたわかりやすい時代だったともいえます。

この時代のわかりやすい成功体験が日本企業の内部に根深く残っており、それが働く成果指標、つまり人事制度=賃金決定といったバイアスを生み出しているのではないかということです。これは、あくまでも私の仮説にすぎませんが、同意される方も少なくないのではないでしょうか。成功している大企業の中でよく耳にする「前例がない」という言葉は、まさにこの“Do things right”、すなわち「決まったことを正しく行う」ことで成長してきた証左といえるでしょう(決して悪いことではありません!)。

制度の型と大きな誤解

さまざまな制度の型とその特徴

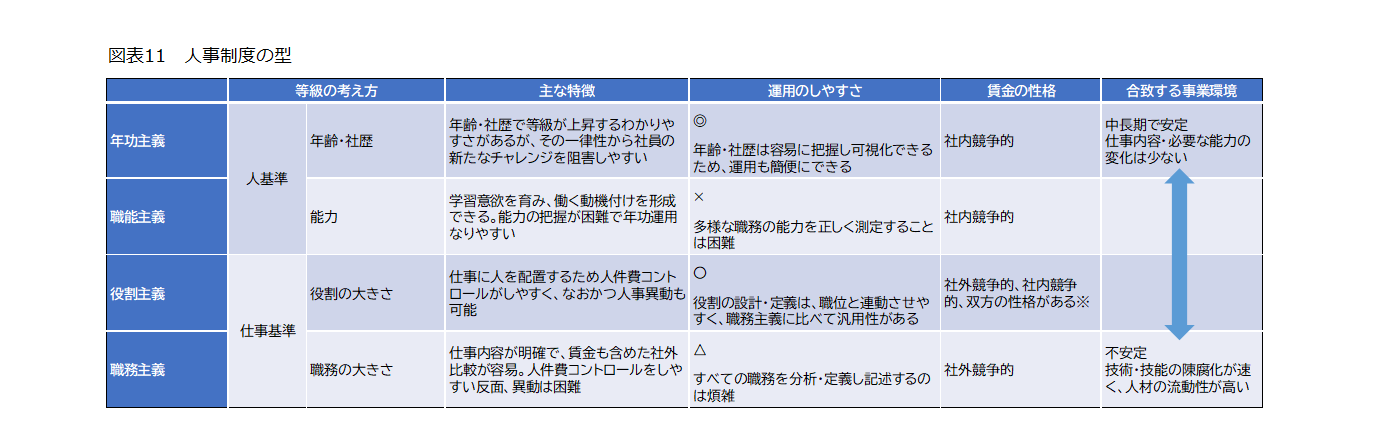

給与・賞与といった賃金、および、そのベースになる職位や等級は、査定の結果として決定されるわけで、その前には考課・評価があります。それらの型を整理しておきましょう。※図表 11

年齢・社歴に比例して等級が上昇する年功主義、能力(発揮される)の向上によって等級が上昇する能力主義、役割の大きさ・職務の大きさによって等級が変化する役割主義・職務主義をまとめています(成果主義は、利益配分の考え方であり、等級に用いるものではないため、ここでは扱いません)。

この4つの型で大きく区分される点は「人基準」か「仕事基準」か、ということです。年功・職能が、その人に紐づいたもので等級が決定されるのに対して、役割・職務は、役割の大きさや仕事の難易度に等級が紐づいているということです。

※出所:田口(2023)『スタートアップ企業の人事戦略』,労務行政,pp.197.

「年功主義」は時代遅れなのか?

各主義の特徴を見ると、一行目にある年功主義が目につきます。年功主義は、年齢・社歴が等級のベースです。制度そのものの分かりやすさや安定がある反面、結果を出しても出さなくても、評価・給与は原則変わらないので、新たなチャレンジを生みにくいという特徴があります。昨今「古い人事制度!時代遅れ!」といったように、現代にマッチしていない制度の型としてやり玉に挙げられることが多いようです。

しかし、年功主義は本当に“現代にマッチしていない型”なのでしょうか。そもそも、等級の型は、何に整合させるべきなのでしょうか。時代の流行り廃りではないことは間違いなさそうですが。

研究事例からみる年功主義が成立するパターン

例えば、売買専門の不動産仲介の会社を例にとって考えてみましょう。家の売り買いですから、数千万円、場合によっては億を超える大きな取引です。人生でそう何度もあるものではありませんよね。専門知識も必要ですし、不安も付きまといます。さて、皆さんが、売買をするとしたら、どのような担当者についてほしいでしょうか。相性等、さまざまな要因はあれど、知識・経験豊富なベテランスタッフではないでしょうか。

実際、自動車販売の営業職における研究で「経験年数が低い営業社員は、知識を業務に生かせておらず、経験年数10年以上のベテラン社員だけが、知識を業務パフォーマンスに生かせている」(松尾・細井・吉野・楠見,1999)といった結果があります。別の研究では、不動産仲介(売買)の営業社員の業績の差異は、「顧客志向の手続的知識」である(松尾・吉野,1996)という結果もあります。「手続的知識」とは、「やり方の知識」や「手順・ノウハウ」といった言葉に置き換えられます。

事業の型に合せた型と経済合理性

こうした差異を等級に反映させるのであれば、その知識の多寡ということになりますが、果たしてこうした差異は正確に測定できるでしょうか。また、その測定コストはどれほどのものになるでしょうか。考えただけでも簡単ではないことがわかります。他方、こうした知識やノウハウは、経験年数に比例しやすいことは想像に難しくありません。そもそも疑義がある正確性や莫大な測定コストを考えれば、年功主義は一定合理性があるということになります。実際、40年続いている大手の不動産仲介会社で、等級は年功主義を採用しつつ売上結果に対してはインセンティブで報いている会社があります(また、等級制度では飛び級も設定しており、遅い昇進を防いでいます)。

ここでは、販売職の研究実例を挙げて、事業の型によっては古臭いと揶揄されることも多い年功主義がマッチするケースを示しました。このように、制度の型は、古い新しいではなく、主たる事業の成長源泉、企業規模、オペレーション能力、組織文化等を勘案し、マッチするものを選択するべきです。これも世間一般で大なり小なり大きな誤解がありますね。

まだまだある制度の誤解

ジョブ型がいい!

「年功主義は古臭くてダメ!」という誤解があるように、「ジョブ型がいい!」という誤解もあるようです。前述の表では「職務主義」と記述していますが、欧米で用いられる「ジョブ型」とは、厳密には異なり、「日本版ジョブ型」「日本的ジョブ型」といったように区別されることもあるようです。

そのつくり自体には大きな違いはないのですが、大きく異なるのは基準の有無です。アメリカでは、全州の職務を定義した職務記述書(Job description)とそれに基づく賃金データを示した「OOH(Occupational Outlook Handbook)」が、労働省より毎年発行されます。それを基準として、各社が賃金戦略をたてるのです。対して、日本にはそうした基準がなく、職務記述書(Job description)を作成したとて、媒体やスカウトプラットフォームに転がっているデータを用いて人力でマーケット比較を行うか、コンサルティング会社に依頼をするしかありません。

このように、本来のジョブ型は、賃金の社外競争性を高めるメリットがあるわけですが、日本版ジョブ型制度は、明確な市場がないため、その社外競争性がさほど効果を発揮しません。しかし、仕事の数だけ職務定義を定める運用コストは発生するわけです。したがって、その導入においては、人材の社外競争性の重要度、職務の流動性や組織成長の速度、組織の運用能力等が重要な検討要素となるわけで、手放しで「ジョブ型にすべき!」とはならないはずです。

誤解が生まれる背景

情報過多

こうした誤解が生まれる背景として、主にインターネットを介した真贋定まらない情報の渦があります。試しにGoogleで「人事制度とは」と検索してみてください。さまざまな言い回しが並びます。日本語の解釈の問題もありますが、中には真逆のことを言っているものが並ぶ場合もあります。自社のシステムに誘導するようなあやしげな説明も混じりますし、本当にカオス状態です。

ローテーション

それでも、丁寧に情報を整理し、加えて、書籍や大学等、外部の有識者やコミュニティから学習することで、その真贋は明白になってきます。しかし、それが自分の言葉で語ることができるようになるころに、人事異動がやってくるという話は枚挙にいとまがありません。

異動が定期的にやってくることがわかっているならば、手っ取り早く成果を出そうとすることもあるでしょう。すると、「わかりやすい」情報に手を出してしまいがちです。それが、正誤真贋定まらずとも。

それらに踊らされず、正道を進むには、自社の事業と戦略の解像度を高め、何が自社の事業を推進できる要素なのか、それは各種制度のどのポイントがキーになっているのか、それらの分析と考察を深める必要があります。

そして、こうしたことは外部には転がっていません。自分の頭で考え行動するしか道はないのです。

【参考文献】

高橋伸夫(2004)『虚妄の成果主義-日本型年功制復活のススメ』,日経BP

田口光(2023)『スタートアップ企業の人事戦略』,労務行政.

濱口桂一郎(2021)『ジョブ型雇用社会とは何か』,岩波新書.

松尾睦 ・吉野有助(1996)「販売員の手続型知識 と組織営業の可能性」,マーケテイング ・ジャーナルVol.16.No.1:39-4

松尾睦 ・細井謙一 ・吉野有助 ・楠見孝(1999)「営業の手続的知識 と業演 :経験年数の媒介 効果と知識獲得プロセス」,流通研究第2巻第1号、43-58.

\田口氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

成長意欲を引き出す「目標・評価」とは

~人事制度の誤解と真実~

Profile

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて 新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を歴任し、IPO 準備・M&A などのPJも担当する。 その後、外資系企業の人材開発部門長を経て起業。組織開発事業、スタートアップ支援事業を柱とし、多くのスタートアップ企業で 顧問・役員を務める。 現在は事業の傍ら法政大学政策創造研究科/研究生として研究に打ち込む。

【所属団体】

経営行動科学学会、人材育成学会、日本労務学会、日本人材マネジメント協会

【著書】

スタートアップ企業の人事戦略(労務行政)

組織文化診断と組織開発(共著:産業能率大学出版)

労働条件不利益変更の判断と実務(共著:新日本法規)

- 記事をシェアする