HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

人事制度の真実 vol.004

報酬の真実

公開日:2024.12.06

- 記事をシェアする

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。合同会社YUGAKUDO 代表、iU専門職大学 客員教授の田口 光氏による「人事制度の真実」の第4回は「報酬の真実」。

人事制度の中核となる「報酬」について、金銭報酬だけでなく、非金銭報酬や内発的報酬も含めた「トータルリワード」の視点から探求します。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:人事制度の誤解と真実の目的

vol.002:目標の真実

vol.003:考課・評価の真実

vol.005:策定と運用の真実

vol.006:自社の人事制度2.0へ

前回「考課・評価の真実」のおさらい

前回は、考課・評価について取り上げました。考課・評価は、目標達成後の行動と結果を、報酬や昇進に反映させる一連のプロセスです。評価制度は、等級制度・評価制度・賃金制度の3つの柱で構成され、各制度が連携して社員の成長と組織の発展を促進します。

評価の課題として、不明確な目標設定、不公平な評価体制、昇進基準の不透明さが挙げられます。考課(成果の把握)、評価(改善点の判断)、査定(報酬の決定)は密接に関連しており、一貫したプロセスが不可欠です。

評価者は、バイアスの影響を排除し、公平で透明性のある評価を心がける必要があります。定期的なフィードバックと社員とのコミュニケーションが、バイアスの防止と評価の信頼性向上につながります。

報酬の真実

これまでの連載では、等級、目標設定、考課・評価を通じ、社員の成長と組織の発展を支える人事制度の要素を紹介してきました。今回は、その中核となる「報酬」について、金銭報酬だけでなく、非金銭報酬や内発的報酬も含めた「トータルリワード」の視点から探求します。

金銭報酬への偏りとリスク

歴史的背景‐経済成長期の成功体験

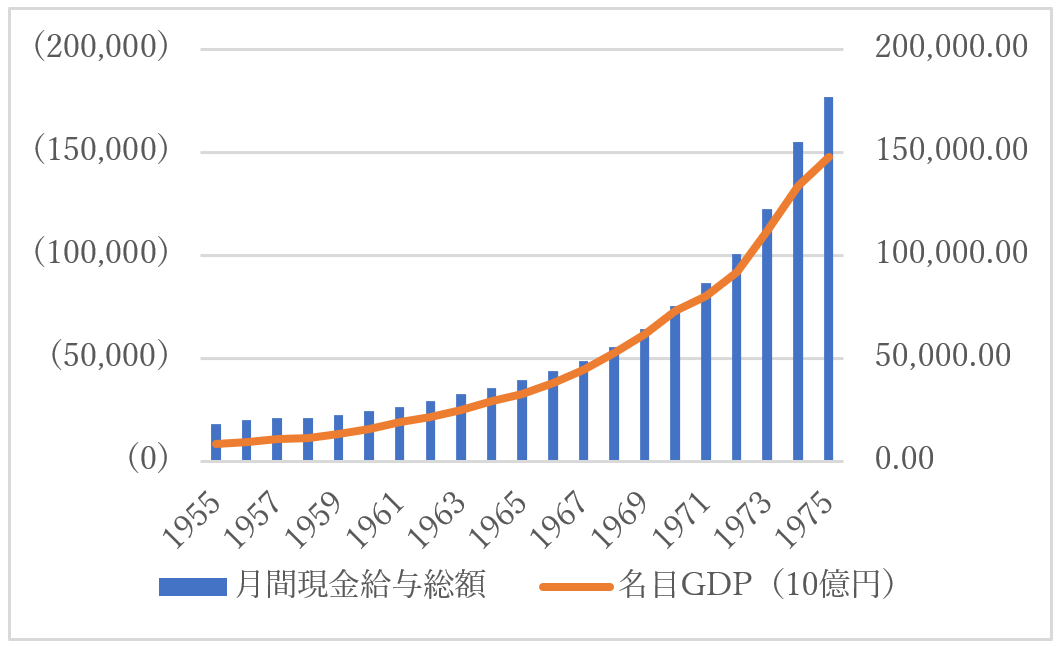

日本の経済成長期では、「頑張れば給与が上がる」というシンプルな仕組みが広く浸透しました。この背景には、産業の拡大に伴う労働市場の需要増と、成果がわかりやすく評価される文化がありました。その結果、企業は賃金を報酬の中心とし、社員もそれに応える形で相互の成長が実現していました。

図表 1 高度経済成長期の月間給与総額と名目GDPの成長

- 出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」および内閣府「GDP統計/長期経済統計」より筆者作成

- 月間給与総額は規模30人以上事業所で1969年以前はサービス業を除く調査統計

第1回でも示した通り、人事制度とは報酬を決めることであるとの認識も未だ強く残っているようですね。

金銭報酬偏重のリスク

しかし、金銭報酬のみに依存することは、次のようなリスクをはらんでいます。

- 短期志向の助長:社員が短期的な成果にばかり集中し、長期的な成長を軽視する傾向が生じます。

- モチベーションの限界:金銭報酬は一時的なやる気を引き出しますが、内発的モチベーションを損なうことがあります。

- 不正行為のリスク:成果と報酬が結びつきすぎると、不正行為や非倫理的行動が促進される可能性があります。

金銭報酬の限界を超える ー 人はパンのみに生きるにあらず ー

報酬の全体像

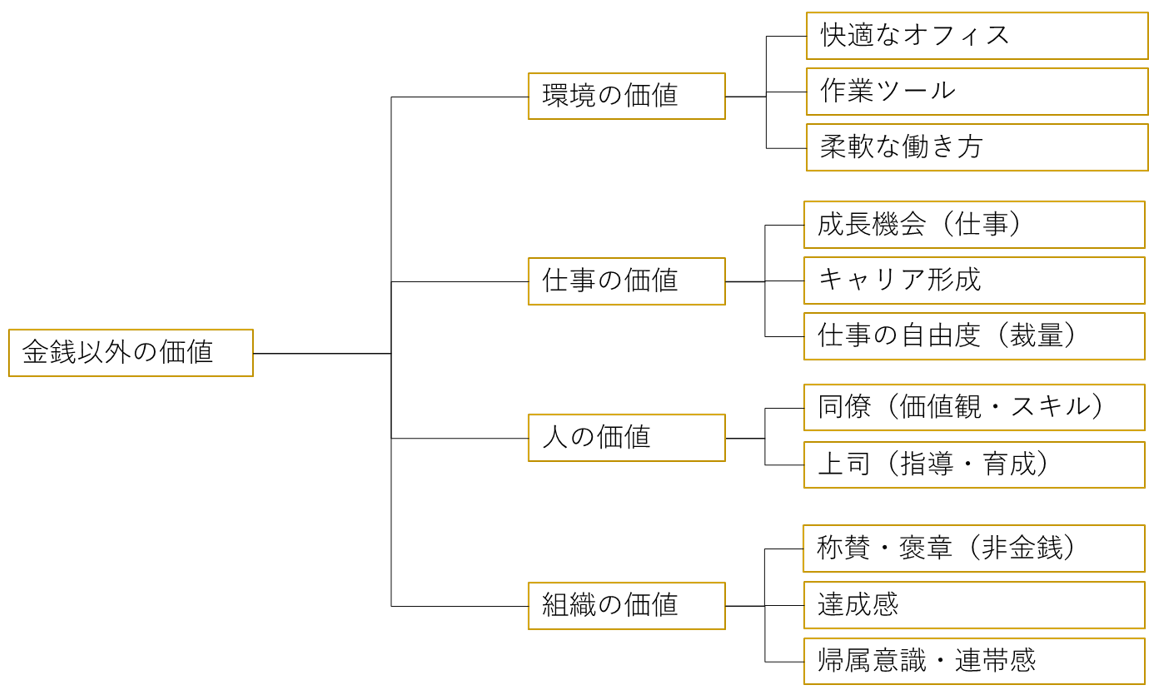

組織における報酬は金銭的な要素にとどまらず、図表 2のような多面的な要素で構成されます。給与に不満がなくとも転職される方も珍しくありませんし、むしろ給与が下がる転職を選択される方もおられることを考えれば、不思議でもないでしょう。

読者の皆さんも、「なぜ今の職場で働いているのですか?」と問われれば、金銭以外の要素が多数挙がってくるのではないでしょうか。これらのことからも、報酬が金銭に偏ることは、社員のニーズに答えられていない可能性を示唆しています。

図表 2 金銭以外の報酬価値

出所:田口(2023)『スタートアップ企業の人事戦略』,労務行政

外的報酬と内的報酬

金銭・非金銭といった切り口以外で、「外的報酬」「内的報酬」といった切り口も存在します。外的報酬は昇進や賞金など外部から与えられる動機を指しますが、これに対して内的報酬は、成長や達成感等の自己の内側から沸き起こるものです。図にある達成感等も内的報酬であることがわかります。

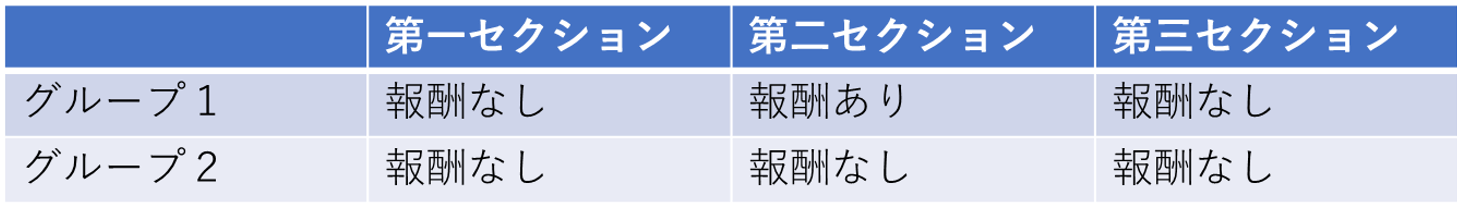

外的報酬と内的報酬の関係性を示すものとして、有名な「Deciの実験」があります。

学生を2つのグループに分けてパズルを解かせるのですが、グループ1にはパズルが解けると1ドルという金銭という外的報酬を与え、グループ2には何も金銭報酬を与えず、セクション間の休憩時間にパズルに取り組む時間を測定する実験です。

- グループ1:パズルを解くと1ドルを受け取れる

- グループ2:パズルを解いても1ドルを受け取れない

- 学生は30分パズルに取り組む×3セクション

- 監督官は部屋から退出、学生には自由な時間にしていいいと告げる

その自由時間にパズルに取り組む時間は・・・

グループ1はパズルに取り組む時間が減少した→意欲が低下した

グループ2はパズルに取り組む時間に変化がなかった

これは、1ドルという金銭報酬、パズルを解くという純粋な楽しみ(非金銭報酬)を阻害したことを示しており、アンダーマイニング効果と呼ばれます。実社会でもこのようなことは数多くみられるのではないでしょうか。

例えば、自発的に行っていたグループでの改善行動が、たまたま目に留まって表彰されたことで消滅してしまったといった類のことはよく耳にします。そうした方々にインタビューすると

「褒めてもらうため、何かを貰うためにやっていたのではない」「お金で穢されたような気持ち」といった声が上がります。

「人はパン(金銭報酬)のみに生きるにあらず」なのです。

かといって、パン(金銭報酬)がなくても良いかといえば、決してそうではありません。一時期「やりがい搾取」という言葉が取りざたされたことがありました。夢のある職場、楽しい職場ではあるものの、金銭報酬が極端に低い職場を揶揄した言葉です。

人は霞を食べて生きているわけではありませんし、最低賃金法という法律もあります。また、最低ラインを抑えていれば良いというわけではなく、優秀な人材を留め置くためには労働市場で遜色ない金銭報酬の提示も必要です。筆者のクライアントでは、毎年報酬サーベイを用いて賃金ベースを見直しているところも少なくありません。

パン(金銭報酬)は、しっかり設計されていることを前提としたうえでの、パン以外(非金銭報酬)の設計が重要ということです。

トータルリワードの設計と運用

トータルリワードの設計

このように、金銭報酬への偏りは、社員に内在する仕事に取り組む楽しさや、やりがい・達成感といった内的報酬を阻害することにつながり、ローパーフォーマンス化、離職といった事業への直接的インパクトにつながるリスクを抱えています。他方、金銭報酬の設計がないと人材の流出につながるリスクもあります。

これらをうまくコントロールしていくために必要な報酬マネジメントがトータルリワード設計です。トータルリワードとは、金銭的・非金銭的報酬をバランスよく組み合わせ、社員一人ひとりの価値観に合った報酬を提供する考え方です。これにより、組織コミットメント・従業員エンゲージメントの向上、定着率の向上、業績向上が期待できます。社員の成長と組織の成功の両面の促進を志向する考え方です。

実際の設計と運用は、本が一冊かけるくらいの文量になりますから、ここでは簡単に切り口だけをお話しします。

事業戦略との整合性

- 製造業

製品の品質や長期的な技術の蓄積が重視されるため、福利厚生やスキル開発の支援が中心です。報酬は安定的な基本給が多く、社員の継続的な成長と熟練度向上が評価されます。 - 不動産業

短期的な成果を重視し、物件販売や仲介に対する成果報酬やインセンティブが一般的です。利益率の高い案件への動機付けとして、個人の業績に応じたボーナスが導入されます。 - サービス業

顧客満足度が重要な指標であり、報酬は金銭的インセンティブだけでなく、非金銭的報酬(表彰制度や評価)も重視されます。特に、従業員のエンゲージメントを高めるため、柔軟な勤務形態や職場環境の改善も効果的です。

これらの例から分かるように、事業の特性に応じた報酬設計を行うことで、短期的な利益と長期的な成長の両方を支える仕組みが構築できます。

EVPの設計

また、自社にとてもユニークで魅力的な報酬があるにも関わらず、それに気が付いていないケースも多くみられます。昨今、EVP(Employee Value Proposition)を設計して、社員に何を提供できるかを明文化している企業も増えてきました。

EVPとは、企業が従業員に提供する価値の総合的な提案を指します。給与や福利厚生といった目に見えるものだけではなく、成長機会、職場環境、企業文化など、企業で働くことの「魅力」を明文化し、社内外に伝えるための枠組みです。これにより、企業は自社の競争力を高め、優秀な人材を引きつけることができます。

企業文化はその中でも特に注力される領域です。できあがった成果物そのものよりも、その制作のプロセスや浸透の施策を通じて、従業員エンゲージメントを高める効果が期待されます。できるだけ多くの社員を巻き込み、その制作に参加することでできあがった成果物へのコミットが生まれます。

柔軟な設計とカスタマイズ

「柔軟」「カスタマイズ」と書くと、運用の難易度が一気に上がるイメージを持たれる人事職の方も少なくないでしょう。実際、短期スパンでコロコロ変えていく事は運用破綻を引き越しますし、社内の認知形成も不十分になります。

ここでいう柔軟性やカスタマイズとは、個人のライフステージや価値観の整理を行うことで、よりフィットしたメニューを構築することを指します。例えば、社歴が浅くこれから成長する企業では、ビジネスリーダーを志向する方も多いでしょう。そうした方々向けのトレーニングや手挙げ式の異動制度等が考えられます。

社員の平均年齢が上がってきている企業では、育児や介護のための柔軟な働き方が必要でしょう。それによって、ここまで投資し培ってきた個々人の能力を廃れさせることなく、効率的にパフォーマンスに転換できる可能性が高まります。

内部環境の変化だけではなく、経済やその他の社会状況といった外部環境の変化も注視し定期的に見直していくことが肝要です。

また、大事なこととして、「公平性の確保」があります。トータルリワードを設計する際には、アイディアベースでさまざまな案があがります。きちんと継続的に運用されることを前提に、それらが不平等な運用に陥ることがないかは、リリース前に入念にチェックする必要があります。

報酬の認知とコミュニケーション

こうして整えたさまざまな報酬体系も、報酬として認知されなければ効果的に機能しません。従って、報酬を報酬として認知してもらうコミュニケーション、報酬として機能しているかフィードバックを得るコミュニケーションが必要となります。

キャリア面談

上長がキャリアを一緒に考えるプロセスにおいて、自社にそのキャリアを支える要素があることを確認します。スキル開発などはわかりやすい例ですが、最も重要なことは「仕事そのものの経験」です。日々の業務がキャリアにつながっていることを実感してもらうことができます。

チームや顧客から得られることも有形無形に無数にあるはずです。しかし、改めてその価値を考えないと当たり前の業務環境として扱われてしまいます。

考課と評価のフィードバック

前回扱ったフィードバックですね。考課のフィードバックとは、業務成果や行動を上長がきちんと事実として認識することです。当たり前のことと思われるかもしれませんが、「観ていること」は果たしてきちんと伝わっているでしょうか。ハーズバーグは、動機付け衛生理論の中で、こうした「承認」が動機付けに効果があることを示しています。

評価のフィードバックは、考課した事実の良しあしをつけることでした。この良しあしとは、明日どう行動していくかの指針・基準になるものです。その結果、被評価者の成長や成果創出につながっていきます。

評価フィードバックが個々人に「報酬」として受けとめられるかどうかは、相手の成長を軸に語っているか否かです。上長のフィードバックが機械的だったり、事業目標のことばかりであっては、それは報酬とはみなされません。

「明日また頑張ろう」を支える報酬設計

第1回で人事制度とはなにか?それは【「明日、また頑張ろう」と思えるためのさまざまな取り決めである】と書きました。そして、【「明日、また頑張ろう」と思えるのは、金銭報酬に突き動かされたときだけでしょうか】とも書きました。

今回は、まさにその核心に迫った回でした。一言でいえば、【報酬制度は、社員が「明日また頑張ろう」と思える環境を支える重要な仕組み】であり、短期的な成果だけでなく、螺旋のように個人と組織双方の成長を長期的に支える設計が求められるということを虫美の言葉とします。

【参考文献】

Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of personality and Social Psychology, 18(1), 105.

Deci, E. L., and Ryan, R. M.(1985)Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum.

安藤至大. (2017). 金銭的・非金銭的報酬とワークモチベーション. 日本労働研究雑誌, 59(7), 26-36.

武脇誠. (2013). 金銭的報酬の有効性の再検討.

村山航. (2020). 労働の動機づけにおける金銭的報酬と非金銭的報酬の役割. 日本労働研究雑誌, 62(6), 46-55.

田口(2023)『スタートアップ企業の人事制度』, 労務行政.

\田口氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

成長意欲を引き出す「目標・評価」とは

~人事制度の誤解と真実~

Profile

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて 新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を歴任し、IPO 準備・M&A などのPJも担当する。

その後、外資系企業の人材開発部門長を経て起業。組織開発事業、スタートアップ支援事業を柱とし、多くのスタートアップ企業で 顧問・役員を務める。

現在は事業の傍ら法政大学政策創造研究科/研究生として研究に打ち込む。

【所属団体】

経営行動科学学会、人材育成学会、日本労務学会、日本人材マネジメント協会

【著書】

スタートアップ企業の人事戦略(労務行政)

組織文化診断と組織開発(共著:産業能率大学出版)

労働条件不利益変更の判断と実務(共著:新日本法規)

- 記事をシェアする