HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

だから、僕たちは組織を変えていけるvol.001

はじめに&自走するチームを作りたい ~組織は「統制」から「自走」へ

公開日:2025.06.30

- 記事をシェアする

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。hintの創業者で、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者、斉藤 徹 氏によるVUCAな時代の組織のお話を連載コラムにてお届けしていきたいと思います。

第1回は『はじめに&自走するチームを作りたい ~組織は「統制」から「自走」へ』です。

はじめに&自走するチームを作りたい ~組織は「統制」から「自走」へ

はじめに

はじめまして ~VUCAな時代の組織のお話

hintの創業者で、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者でもある、斉藤 徹と申します。先生をしたり、本を書いたり、数えきれないほどたくさんの講演、研修などを行っています。

でも実は、元々はサラリーマンであり、根っからの起業家です。失敗の数は誰にも負けないほどあります。

その僕が、いろいろな経験と出会いの中から学び、僕自身が変わった大切なことがたくさんあります。

ここ「HRナレッジ」では、昨年(2024年)3月のイベントで『だから僕たちは、組織を変えていける~組織を自走させる「人事のアジャイル型組織変革」~』と題した講演をしました。

その中で「やる気に満ちた組織にしていくためのヒント」を90分の凝縮版でお届けいたしました。

そのご縁もあり、今回はコラムという形でこれから、VUCA時代の組織のお話を連載していこうと思います。

「心」を軽視した理論は、現場では使えない

著書『だから、僕たちは組織を変えていける』「だかぼく」は、やる気に満ちた、それでいてやさしい組織をどうつくるか、具体的な方法をお伝えしている本です。

僕は、研究者や執筆者としての顔も持っていますが、根っこは起業家であり、経営者です。なので、知と行は表裏一体であるべきで「実践できてなんぼ」と言う考えが根底にあります。

深い知見も、断片的に知るだけでは、組織が抱える「独自で多様な問題」に対応できません。いまや人間関係が組織課題の中心になっており、心を軽視した理論は現場では使えません。

この本は、心の機微を捉えた最新の経営学を体系化しました。自分ひとりが動いても組織はどうにもならない。そんな悩みを持つ方々の「希望の書」となればと思って書きました。

このコラムも、そういった悩みを持つ方々に、少し立ち止まって自分の心と向き合う時間にしていただけたらうれしいです。

統制から自走へ

時代は変わった。組織はどうか?

世の中・社会はさまざまな変化を経て、常識や価値、ビジネスなどを変えてきました。価値を生む源泉は「効率性」から「創造性」にシフトしています。そして今、この瞬間も社会は変化しつづけているのです。

ならば、私たちの組織やマネジメントの形は変わっているでしょうか。変化に追いついていない組織がまだ多いのではないかと思います。

旧社会であるいわゆる工業社会の組織モデルは

- 自分は正しい。君たちが変われ

- すべてを変える。一斉に変える

- 上意下達で、配置と仕組みを変える

といったように「計画し、警戒し、統制する組織」でした。

ところが、現在、知識社会の組織モデルとは

- 自分から変わる。起点となる

- 小さく始める。流れを広げる

- 変革者を発見し、自走を支援する

このような「学習し、共感し、自走する組織」です。

知識社会(21 世紀)のマネジメントで、今、僕たちが問われているのはメンバーを「自分の思い通り」に動かせるか?ではなく、メンバーが「やる気に満ちる場」をつくれるか?です。やる気に満ちた自走チームをつくれるか。これからの組織は「統制」から「自走」へ変わっているのです。新しい組織と新しいリーダーの在り方が問われています。

自走するチームをつくりたい

組織を束ねて、価値を生むには?

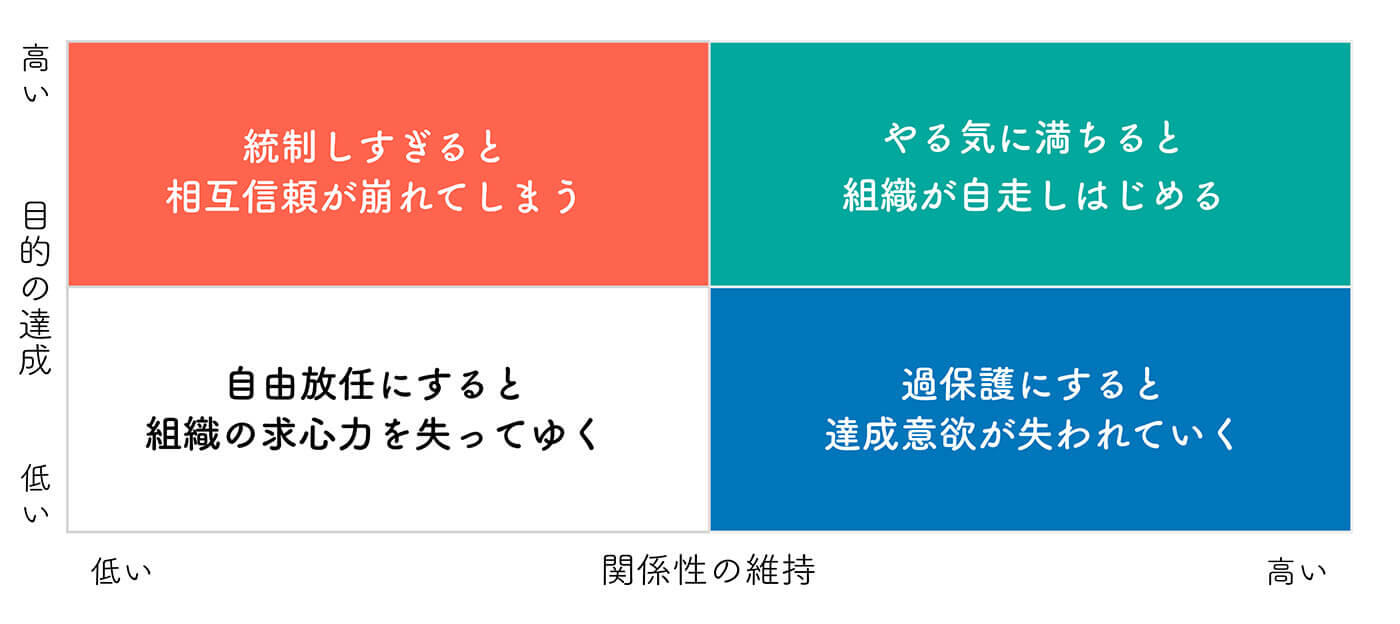

この知識社会において、「組織を束ねて、価値を生む」には、どうしたらよいでしょうか。

人を統制していると、VUCAな環境変化に適用できず、組織は衰退してしまいます。

でも、中央統制していた組織が管理や統制を弱めると、多くの場合は自由放任の組織になってしまい、価値創造や協業に無関心になり、組織は崩壊してしまいます。

過保護にしすぎても、個人の権利意識が行き過ぎ、組織は崩壊してしまう。

残念なことに、統制型組織で育った管理者は、「統制組織のメカニズム」を①厳しく導く ②優しく接する ③厳しさと優しさを使い分ける、この三択しか考えません。これらを前提とした発想では「自走型組織」にシフトできないでしょう。

自走する組織とは「リーダーの指示」によって動く組織ではなく、自らが考え、周囲とコミュニケーションをとりながら価値を生み出す組織です。自走の鍵となるのは「自律」と「対話」です。

自走する組織にシフトするには、社内構造や交流などの変革も必要にはなりますが、それだけでは機能しません。

それは、いかに情報システムが発達してもチームの主役はあくまでも人間であり、メンバーの心理的エネルギーが躍動しないと自ら動き出すことはないからです。

端的にいうと「しなくちゃ」を「しよう」「したい」にシフトすることです。

一部のメンバーだけではなく、全員が動き出さないと、相互作用が生まれ、持続的な価値創出に結びついていきません。一筋縄ではいきませんし、個々の心情を理解した丁寧なコミュニケーションをします。

※筆者作成

いろいろな心の掛け合わせの状態が「チーム」

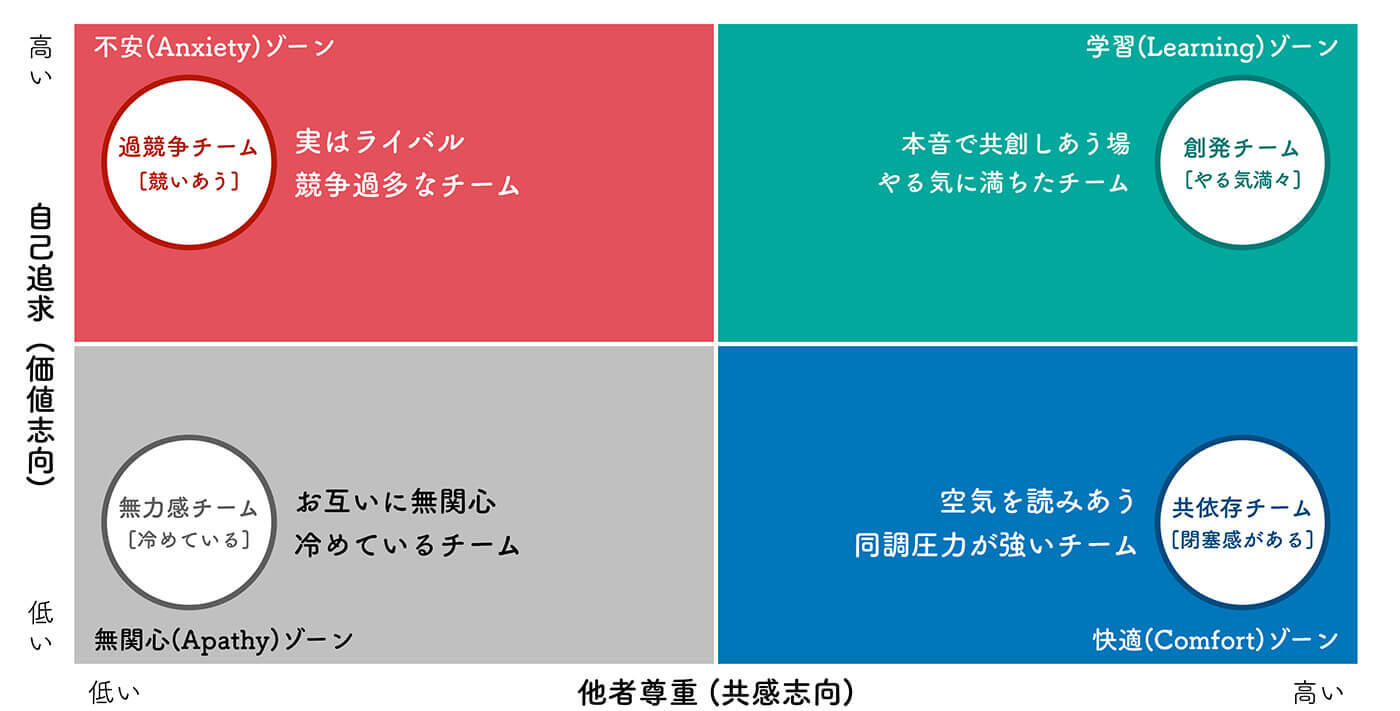

今、あなたのチームは、どのような状態でしょうか。「指示待ちで、他のメンバーへの関心も薄い」「仲良しだけど、仕事はほどほど」「成果主義で、数字達成圧力が強い」・・・冷めていたり、空気をへんに読み合っていたり、ライバル感がバチバチしていたり・・・考えてみると、それぞれいろいろな悩みがあると思います。

だって、自分を含め、いろいろな人が集まっているのがチームですから。いろいろな掛け合わせの状態で、いろいろな「心」の状態になるのです。

心の状態を主体に考えると、大きくは以下の4つの状態に分けられます。皆さんのチームはどの傾向が強そうでしょうか。まずは、チームの状態、特徴をよく見る、よく知ることが大切です。

- 無関心ゾーン(冷めている):指示待ちで、メンバーへの関心も薄い

- 快適ゾーン(空気を読みあう):仲良しだけど、仕事はほどほどに

- 不安ゾーン(実はライバル):成果主義で、数字達成圧力が強い

- 創発ゾーン(やる気満々):本気で共創しあい、やる気に満ちている

※筆者作成

「自走するチーム」をつくるサイクルとは

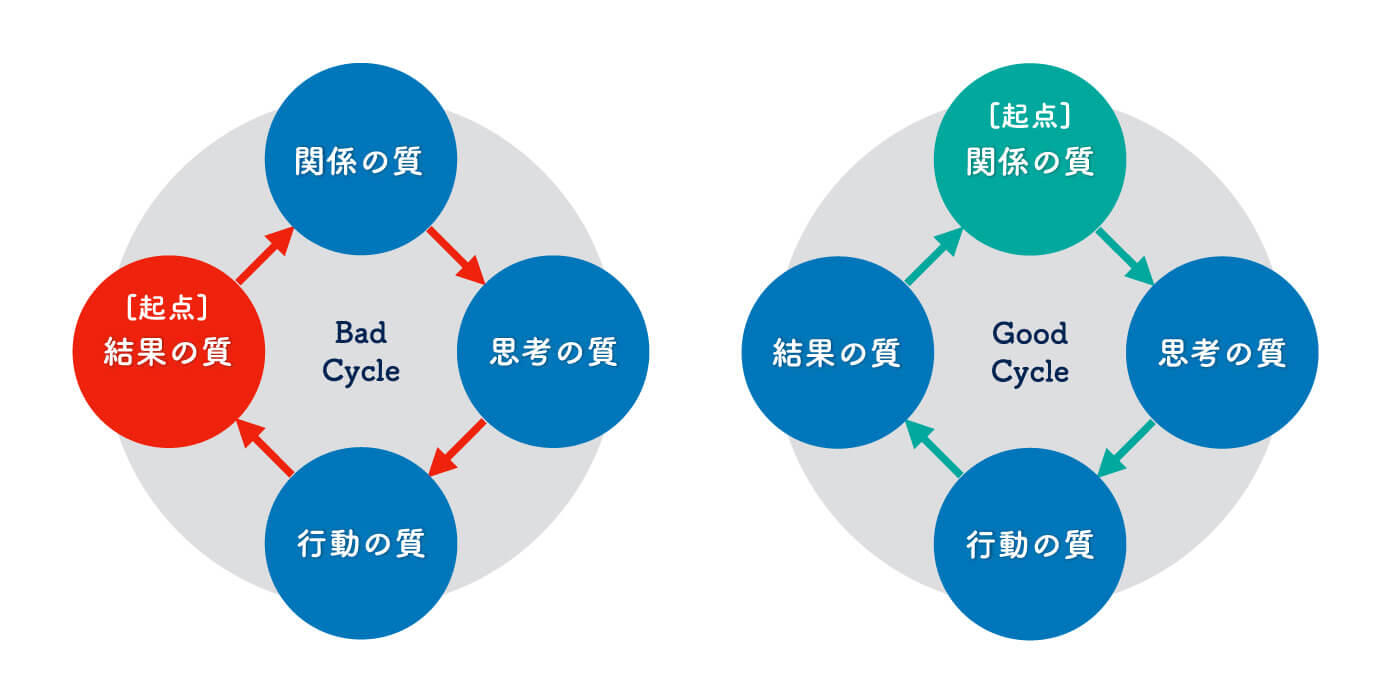

<よくないサイクル>

①無理な数字づくりで、強制が増えていく 【結果】

②ストレスがたまり、人間関係が悪くなる 【関係】

③疑心暗鬼に陥り、他社に無関心になる 【思考】

④行動が消極的になり、協働も進まない 【行動】

①成果が落ち、さらに達成圧力が高まる 【結果】 → リーダーが統制すると、やる気が落ちていく・・・

①→②→③→④→①→②・・・よく「悪循環」といいますよね。個人より「チーム」での悪循環のほうが、さらにそのスパイラルが大きくなってしまいます。これは、無理な数字、強制された【結果】を起点にサイクルが始まり、関係が悪くなり、思考が無関心になり、行動が消極的になり協働も進まず何も生まれない、という悪循環です。リーダーが統制型の管理思考だと、やる気が落ちてきて、失敗の循環に導いてしまうことが多くあります。

※筆者作成

<よいサイクル>

①対話や交流を通じて、相互理解が深まる 【関係】

②前向きになり、多様な気付きが生まれる 【思考】

③自律的な行動が増え、助け合いが進む 【行動】

④結果がよくなり、外部との信頼も深まる 【結果】

①組織の結束が深まり、帰属意識も高まる 【関係】 → 1人ひとりが結果を高めたくなる!

こちらは、まずは相互の【関係】が起点になっています。対話や交流を通じた相互理解から、前向きになることにより多様な気付きき、思考が生まれます。すると、自律的な行動が増え、自然とチームの中で助け合いが進みます。助け合いが進むと当然結果も良くなる。内部だけでなくチーム外との信頼も深まるという結果が出る・・・このように起点と循環を変えると、いわゆる成功循環となり、まったく違うチームになっていきます。

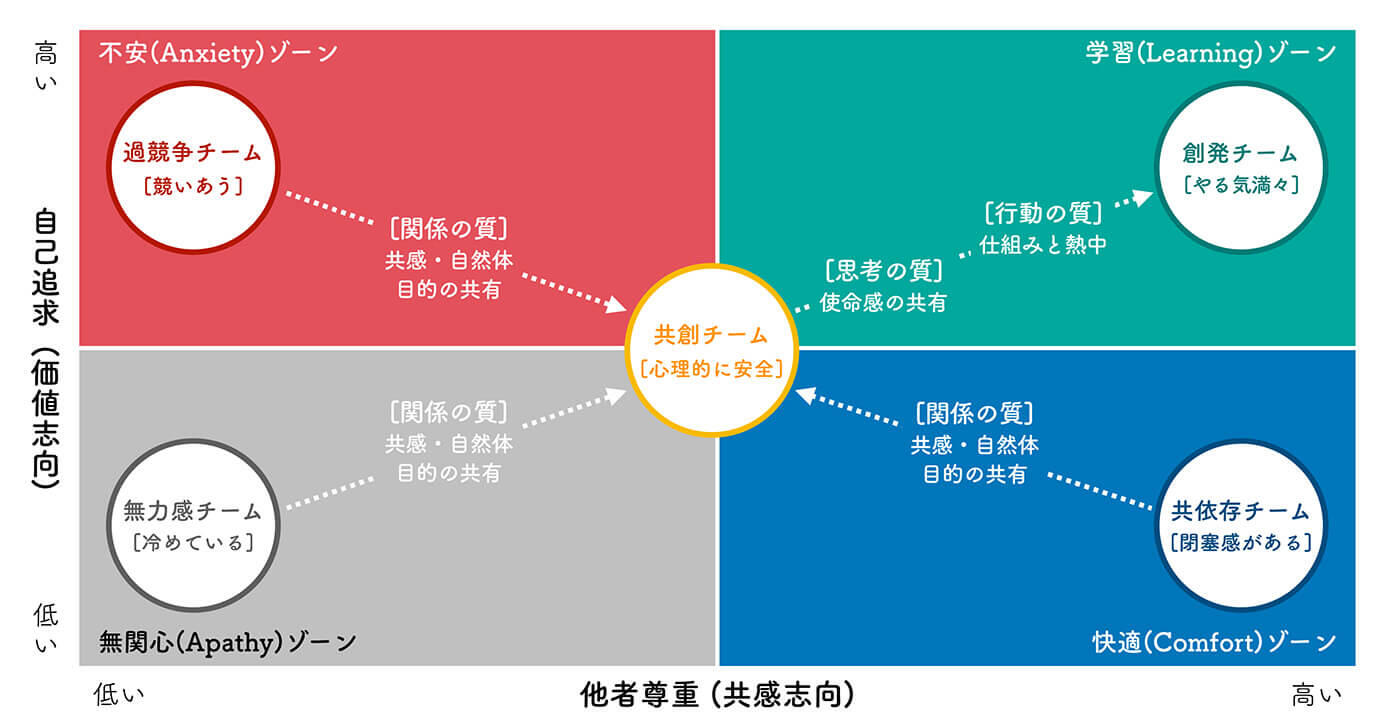

「成功循環」を高めて「自走するチーム(創発チーム)」をつくる

前述した心の状態を主体に考えた4つのチーム状態(無関心・快適・不安・創発)それぞれから、まず起点となる【関係】の質を高めるために、対話からはじめる、率直に話し合う場をつくり、信頼関係を築くことです。それから思考→行動→結果のサイクルを回していきます。

またそれは、よく言われている「心理的安全性」が不可欠であり、その状態が共創を創り出します。

※筆者作成

「心理的安全性」は、今、経営学で最も注目されるキーワードのひとつです。なぜ「心理的安全性」が重要なのでしょうか。

工業社会における成長エンジンは「業務の標準化」でしたが、知識社会における成長エンジンは「斬新なアイデア」です。このアイデアを引き出す土台こそが「心理的安全性」と言えるでしょう。ナレッジワーカーが真価を発揮するためには人々が「知識を共有したい」と思える場こそがキーとなるのです。

逆に言えば、場の心理的安全性を阻害するのは「対人関係のリスク」ということになります。

心理的安全性を崩すリーダーの思考

人間には、さまざまな思考の癖があります。ビジネスにおいて、それは「組織の慣習」となり、それに基づく行動が推奨されてしまいます。リーダーは無意識のうちに、その組織規範を内在化し、行動するようになります。

特に、多くの社会や組織に「正しいこと」として根づいている、完璧主義、コントロール欲求、過度の所属欲求、犯人探しの本能などがそうです。その中でも「犯人探しの本能」は、場の心理的安全性を大きく毀損することが多いです。

自分起点で、安心できる場をつくる

自走するチームをつくるためには、まず自らが起点となり安心安全な場をつくることです。そのステップを以下に記載します。

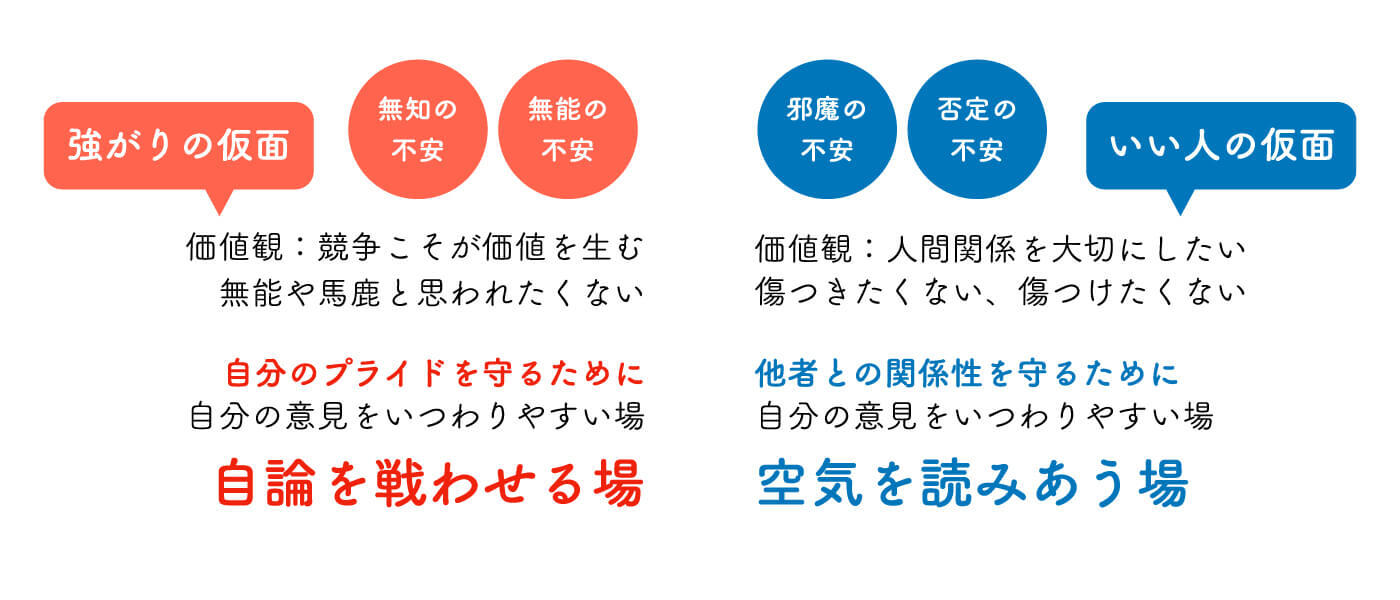

<自分自身の「仮面」に気付く>

自分が無能や馬鹿だと思われたくないという「強がりの仮面」や、傷つきたくなくい、傷つけたくないという「いい人の仮面」をつけている、「人にこう見られたい」という気持ちの存在に気付く。

※筆者作成

<リーダー自らが、心理的安全の起点になる>

リーダー自らが、自分の言葉で「心理的安全性の大切さ」を語ってみる。

人に信頼されたければ、自ら心を開き、相手を信頼すればいい。自らが「仮面をかぶっていた」と話せば、メンバーからの信頼感がぐっと高まる。

<場の潜在的なリスクを軽減する>

「無知・無能の不安」を減らすために「自分の弱さ」をさらけ出し、「邪魔・否定の不安」を減らすために「異論を傾聴」する姿勢を持つ。

まずはリーダー自らが自己開示をし、メンバーとの相互理解につながり、共感が生まれる・・・すると、本音で話せるようになっていき、その輪がチームに広がります。

誰もが安心できる場をつくることが、関係の質を高めます。まず、リーダー自らが自己開示をし、信頼を生んでいくことです。

関係の質が高められ共創できるチームになった先に、思考の質が変わり、行動の質が変わり、自走するチーム(創発チーム)になっていくという段階を経ていくのです。まずは、今のチームの状態を知り、起点となる【関係の質】を高めていきましょう。

>>斉藤氏のインタビューはこちら

\斉藤氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

\斉藤氏登壇のセミナーレポートはこちら!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

Profile

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

慶應義塾大学理工学部を卒業し、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年、株式会社フレックスファームを創業、ベンチャーの世界に飛び込む。激しいアップダウンの後、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。詳細は著書『再起動 〜 リブート』をどうぞ。2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。2019年には「hintゼミ」を創設、卒業生は1,200名を超えている。最新著書『だから僕たちは、組織を変えていける』は10万部を超え「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門)を受賞した。他にも著書は多数。

もっと詳しく知りたい方、学びたい方はこちら

>>「だかぼく」公式サイト

>>「hintゼミ」

- 記事をシェアする