HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

人事制度の真実 vol.005

策定と運用の真実

公開日:2025.01.15

- 記事をシェアする

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。合同会社YUGAKUDO 代表、iU専門職大学 客員教授の田口 光氏による「人事制度の真実」の第5回は「策定と運用の真実」。人事制度とは、誰が決め、設計し、つくるものなのでしょうか。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:人事制度の誤解と真実の目的

vol.002:目標の真実

vol.003:考課・評価の真実

vol.004:報酬の真実

vol.006:自社の人事制度2.0へ

前回「報酬の真実」のおさらい

前回は、報酬、特に、金銭報酬・非金銭報酬、外的報酬・内的報酬といった報酬の区分とその特徴について取り上げました。金銭報酬に依存することは、短期志向の助長や内発的モチベーションの低下、不正行為のリスクを伴うため、限界があります。

報酬は金銭的な要素に加え、成長や達成感といった内的報酬も含めたトータルリワードとして設計されるべきです。社員が「明日また頑張ろう」と思える環境をつくるためには、個々の価値観や事業戦略に合わせた報酬設計が求められます。

また、報酬を効果的に機能させるためには、評価やフィードバックを通じた透明性と公平性の確保が不可欠です。トータルリワードは、個人と組織の成長を長期的に支える仕組みです。

策定と運用の真実

人事制度の策定と設計

人事制度の方針

策定という言葉には、戦略や方針等を考えるという意味に加え、「決める」という意味があるそうです。あえて「策定」という言葉を用いたのは、この「決める」という意味を強調したいがためでした。

人事制度の方針というと、みなさんは何に依拠して“策定”しているでしょうか。第一に考えられるのは経営陣の意思でしょう。経営陣は会社の成長とその持続に責任を持っており、それらに一役買う人事制度の方針決定は、経営の専権事項といえます。

しかし、会社の成長の「方法」や「重点ポイント」は、外部環境に左右されるものでもあり、それらのみに依拠して人事制度の方針が考えられることは、場合によっては、人事制度が「ころころ変わる」ように見えてしまうリスクもあります。

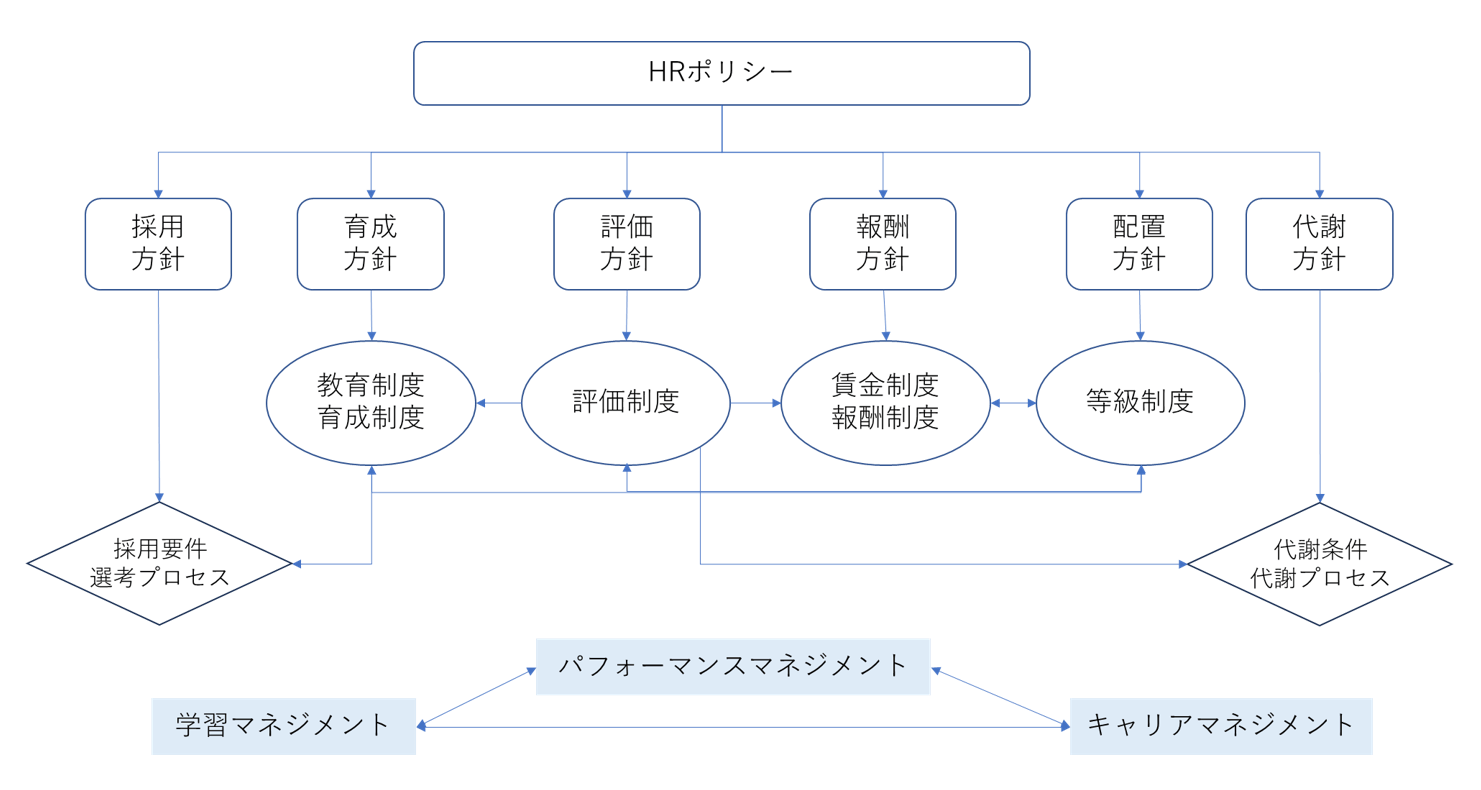

HRポリシー

そこで用いられるのがHRポリシーです(同義でHRMポリシーともいいます)。HRポリシーとは、等級・評価・賃金等の人事制度のみならず、人事活動全般の上位概念となるものであり、施策の実施や運用、機能そのものまでも規定する基本方針です。

もう少し具体的にすると、以下のように整理できます。

- 原則として、外部環境の変化に左右されない基本方針である。

- 自社の人材のありたい姿、またそのありたい姿へ到達するためのマネジメントの基本方針である。

- 中期的に事業の成長に資するものである。

- マネジメントの行動原則であり、採用・育成・報酬といったHRM諸機能の方針の上位概念となるものである。

- 各機能においては、最終結果のみならず、プロセス方針も定められる。

HRポリシーに則った制度・マネジメント行動が、バリュー行動を促進し、ビジョンへの到達確度・スピードをもたらすといったイメージを持っていただくとよいでしょう。

HRポリシーと各制度とのつながり

HRポリシーが、人事制度とどのように接続していくのかについては、もう少し説明が必要です。実務的には、HRポリシーの下位概念として、採用・育成といった各種機能方針を策定します。その方針にのっとって、各種制度を設計していきます。

図1*に、HRポリシーや各種機能方針と制度のつながりの一部をデフォルメしたものを示します。「デフォルメ」と表現したのは、制度の型(年功、職能等の型)による違いもありますし、機能方針の立て方による違いもあるためです。こうしなければならないといった決まりはなく、あくまでもつながりをイメージしていただくための簡易な一例です。

各制度を通じて、パフォーマンスマネジメント、学習マネジメント、キャリアマネジメント等のマネジメント行動が促進されるように設計していきます。各種制度と各マネジメント間にはさまざまなつながりが発生します。

こうして捉えると、人事制度は複雑な要件で規定したパズルのようなものともいえるでしょう。その要件の多くは可変的であることが難易度を高くしている要因でもあります。

図1 HRポリシーと各機能方針・制度とのつながり

※筆者作成

人事制度は誰がつくるのか?

さて、こうした難解なパズルである人事制度は誰がつくるものなのでしょうか。各種機能方針もありますし、人事がつくると考えられるでしょう。しかし、この固定概念に大きな誤解があるのです。

人事がつくるもの?

昨今は、法改正も頻繁にありますし、事業がグルーバル展開している場合、DE&Iも十分考慮に入れた設計が必要です。こうした要件も組み入れて、複雑で難解なパズルを解き一枚の絵(人事制度)にするためには、その専門性が必要であり、人事部門の関与は不可欠です。

他方、人事部門だけでの作成は、その専門性があるがゆえに、時に複雑で難解なもの、つまり、ユーザーであるマネジメントや社員をおいてきぼりにしてしまうものになりがちです。制度の新設・改訂の発表の際に、反対的質問・反発の嵐が巻き起こる場合、多くはこの複雑性・難解性が原因です。

外部のコンサルタントがつくるもの?

では、人事の専門性を持ちつつ、展開の方法にも長けた外部のコンサルタントが作成するのがよいのでしょうか。作成・展開・運用においてのノウハウはたくさんありそうです。

一見、大変合理的に思えますが、そこには大きな落とし穴があります。すぐに思いつくのは、かかるコストですが、それだけではありません。

- 企業理念、特にValue・Way・行動規範といった、社員の日々の行動に影響を与えるものは、人事制度においても重要なパズルのピースといえます。Value・Wayといった価値観は行動の源泉となるものであり、人事制度だけで行動変容を期待することは極めて難易度が高いからです。

- それらの価値観がどのように生まれ、育み活用されてきたかを、外部者が内部者と同じように理解するのは困難であり、例えキャッチアップできたとしてもかなりの時間とそれに伴うコストが加算されます。

- そして、最も重要な点は、制度、すなわち、パズルがどのように組まれたか、そのノウハウが社内に蓄積されないということです。人事制度は経年劣化します。HRポリシーに基づいてつくりつつも、事業は拡大または縮小しますし、法律も変わります。テクノロジーの変化もあり、制度をアップデートさせていくことは不可欠です。

- 制度をすべて変更しなくても、チューニング程度は必須です。多くの間違いは、そうしたチューニングの際に、パズルピースの一部だけを変えてしまうことにあります。パズルのピースは他のピースとつながっているのです。一部を変更するときには、どこに影響があってどのように対処しなければいけないかといった考慮が必要なのです。

- こうしたノウハウが社内に蓄積されないことは、制度のチューニングのリスクにも気が付けないまま手を加えることになりかねず、結果として制度破綻を余儀なくされるのです。

- 手上げ式で、各部門から人事制度設計プロジェクトチームメンバーを募ります。プロジェクトといっても専任ではなく、週に1~2時間程度の兼任型です。兼任にすることによって、現場のリソースを大きく削ることもなく、尚且つ現場へ制度設計の状況を伝えやすくなります。

- チームメンバーは、一定の部署や階層に偏らないようになるのが理想的ですが、組織での経験が浅い方は社内事情のキャッチアップコストが高いため、あまり向きません。募集の際に社歴1年以上といった条件付けがあっても良いでしょう(制度改訂の目的によっては、社歴が浅い方を混入させたほうがよい場合もある)。

- メンバーを固定することが、現場に受け入れられるかがポイントです。

- 入退室自由の座談会形式で、定期的に意見を募る場を設けることで、参加ハードルを下げることができます。

- 開催の都度、意見を募りたい範囲を明確にし、予備知識の説明も行うことで、出る意見がぼやけずシャープになります。

- 参加者を固定しない為、文脈が途切れ都度の説明が必要になるのが難点です。

- 部課長会議など、オフィシャルな会議体でいくらか時間を貰って、途中経過の報告と相談を設ける方法です。

- 「相談した」という実績は残りますが、形式的な意見しか出ない場合もあり、進行に工夫が必要です。

- 1~3の組み合わせで行います。1と3の組み合わせの場合は、プロジェクトメンバーが各部署内の会議体で報告・相談を行うという方法もあります(このスタイルのほうが、意見が出やすい)。

- 複雑なものは理解されません。理解されないものは使われません。これは道理でしょう。なにが複雑と捉えられるのかは、企業によっても異なりますが、一番はマネージャーが何のために何をする役割なのかが明確でないことです。

- マネージャーの上位職が行ったほうがよいこと、逆に下位職層が行ったほうがよいことの整理がなされていない場合も、複雑だと捉えられるようです。つまり、等級制度において、マネージャーに期待される職務が過重になっていることが考えられます。

- 人事制度、特に評価業務が嫌悪される理由の一つとして「やらされ仕事」であることが挙げられます。つまり、決まったことを決まった通りに決まったタイミングで「やらされる仕事」と解されているということです。

- これは、「わかりやすさ」を追求するあまり、「やること」を既定しすぎた結果、発生する現象です。しかし、考えてみてください。どの部門にもどの職種にも該当できるような「既定」を行えば行うほど、その制度の賞味期限は短くなると思いませんか。職務・仕事はそんなに固定的でしょうか。そうではないはずです。

- 「明日またがんばろう」と一人ひとりに思ってもらうためには、一人ひとりと向き合い、職務であれ目標であれ、何が最適かを話し合い考える必要があるはずです。制度には、それらを考えられる一定の余白が必要なのです。「決めすぎること」は、この余白を奪い、本来はクリエイティブな人材マネジメントという仕事を、単にシートを埋める作業におとしめてしまうのです。

- 新設・改訂発表時に、一通り説明をしたところで、毎日扱うことでもなければなかなか頭に入ってこないものです。また、新設・改訂の情報量が多ければ多いほど、何から取り組むかもぼやけやすいものです。

- 人事制度を運用していくためには図1のような包括的な取り組みが必要です。そのためには、単に制度の説明だけでは不十分です。例えば、新たな人材を受け入れる際のオンボーディングやチームビルディング、目標設定の機微や、具体的なフィードバックの方法等、マネージャーに必要な支援は多数存在します。

- タイミングを見計らい、例えば期初にはチームビルディングについて、期中にはエンゲージメントを高める工夫やフィードバック演習、期末には評価のバイアスについてワークショップを開催するなど、定期的な支援を行うことで、初めてマネージャーに制度上求める役割が履行されるのです。

1.組織文化やそれが形成されたヒストリーの理解が浅くなる

2.制度構築のノウハウが組織に蓄積されない

逆算設計 ― 運用イメージから始める設計

人事だけでもダメ、外部だけでもダメならどうしたらよいのでしょうか。

実は、通常の商品開発のプロセスでは当たり前に行われていることが、人事制度においても有用なのです。それはユーザーとのコミュニケーションです。現在の商品開発の在り方を見渡してみれば、ユーザーインタビューや、時にユーザーを巻き込んだ共創ともいえるプロセスが珍しくありません。

社員が活用するエビデンス ― 社員を巻き込んだ設計

人事制度の目的は、社員が「明日また頑張ろう」と思えることでした。つまり、人事制度は作って終わりではなく、むしろ始まりであり、「使われてなんぼ」なのです。だとしたら、マネジメント層や現場の社員が、人事制度をどう捉え、どうつかうかがわかる、ある種エビデンスに近いものが必要です。

そうなると、組織の規模にもよりますが、人事を中心としつつ、社員を巻き込みながらの設計が効果的です。巻き込み方法はいくつかあります。

1.プロジェクトチームの組成

2.入退室自由の座談会

3.定期的な相談会

4.上記の組み合わせ

なお、労働組合がある場合は、社員に意見を募る方式をとることについて、労働組合と合意をしておいたほうがよいでしょう。また、その際には、労働組合とどのように共有・相談の場を持つかも合意して進められるとベストです。

このように、社員を巻き込んで設計していく場合、人事は事務局機能も果たすことになります。一見大変そうに見えますが、人事の中で話し合っても現場調査が必要なことは山ほどあり、結局のところ、かかる時間はさほど変わらないことも少なくありません。

また、こうした手順を踏むことで、人事制度がどのような意図をもって変わっていくのかといった最も重要な部分は、じっくりと浸透していきます。新設はさておき、人事制度の改定における反発の多くは、内容そのものより「変わることへの驚きと反射」です。じっくり浸透することで、中身そのものへのフォーカスが高まるのです。

なお、人事チームに制度設計の知見や経験が足りない場合は、外部コンサルタントに意見を聞きながら進めていくのもよいでしょう(あくまでも伴走して作り方の手順指南や意見を貰う役回りであって、作ってもらう代走ではないことに注意)。

人事や外部コンサルタントがダメといっているのではなく、関わり方の注意点について今回は言及しました。

人事制度の運用

人事制度は「使われてなんぼ」と記載しました。使ってもらうためのオペレーションの工夫や必要条件の充足が必要です。

運用コストという言葉がありますが、おおむねこのオペレーションにかかるコストを指します。広義には、運用を始めるまでの諸コストも含みますが、巻き込み型ではそのコストがかなり軽減されます。作成フェーズで多少コストがかかっても、運用フェーズで取り戻せるのです(むしろ、トータルでは少なくなる)。

運用においては、人事の運用とマネジメントの運用の2つを考える必要があります。

人事の運用

なんといっても、制度を回すオペレーション能力が第一に想起されるでしょう。初期には、制度の説明、質疑応答、社労士事務所への説明等から始まり、途中にはマネージャー層のサポート、評価タイミングではツールやシートの配布と回収、評価者・査定者向けの集計と分析・資料化、評価・査定後の給与への反映と、ひとたび、人事制度を導入すれば行うことは文字通り山ほどあります。

単純な人事チームのリソースもそうですが、どこでどのようなミスが出やすいといったチームの経験値、事務作業とそのミスを軽減できるシステム化の予算等も運用において重要な要素です(スプレッドシートやエクセルで手作業管理できるのは、せいぜい100人くらいまでで、すぐに履歴管理が難しくなります)。

現場の運用

制度が勝手に社員に働きかけて、「明日がんばろう」と思ってもらえるなんていうことはないので、マネージャーに制度を使いこなしてもらう必要があります。

とはいえ、マネージャーにもベテランもいれば新人もいるわけです。つまり、マネージャーとしての知識・スキルには差異があり、ゲームのようにマネージャーという役割になったからすぐにできるようになるわけではないのです。制度の読み解きや活用も同様で、新人マネージャーでも使いこなせるような支援が必要です。この際に3つのポイントがあります。

1.複雑にしない

2.作業にしないー余白のコントロール

3.放置しないー定期的な支援

その他、制度の運用については、法律の改訂や組織規模の変化をにらんで、運用でまかなえるのか、制度のチューニング・改訂が必要なのかを計る必要があります。毎年一定の時期に制度の可変を行うか否かを考えるタイミングを設けることも、運用上重要な要素です。

まとめ

制度の策定と設計・運用について記述してきましたが、あくまでもエッセンスを抽出したにすぎません。

策定:HRポリシーから考える

設計:できるだけ現場を巻き込んでおこなう

運用:人事の運用能力と現場の運用能力の2つを高める

実際には、さまざまな事情が入り混じり、優先順位の変更や次フェーズに回す改訂等もでてきます。大切なことは、ちゃんと運用され「明日頑張ろう」と思ってもらえることです。時に作り手は完成度にこだわってしまうことで、情報を一度に詰め込みすぎたり、事業上適切なリリースタイミングを間違ってしまったりすることがあります。

制度はころころ変えるものではありませんが、必要な足し算・引き算はチューニングとして適切に行うべきです。現場の運用能力や事業タイミングを鑑みて、時に、次年度に回す改訂があってよいのです。

【参考文献】

上林憲雄, 平野光俊, 江夏幾多郎, 余合淳, 庭本佳子, 島田善道, & 浅井希和子. (2018). 「人材マネジメントの新展開」 調査報告書. 神戸大学ディスカッションペーパー, 2018, 1-114

白石久喜. (2007). 人事思想および施策・制度の相互作用と企業業績の関係. 研究紀要 Works Review, 2(6), 1-14.

田口(2023)『スタートアップ企業の人事制度』, 労務行政.

西村孝史. (2008). 人材マネジメントポリシーから見た内的整合性 「成果主義に関するアンケ-ト」 の再分析. 経営行動科学, 21(3), 215-228.

守島基博. (1996). 人的資源管理と産業・組織心理学―戦略的人的資源管理論のフロンティア―. 産業・組織心理学研究, 10(1), 3-14.

\田口氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

成長意欲を引き出す「目標・評価」とは

~人事制度の誤解と真実~

Profile

合同会社YUGAKUDO 代表社員

iU専門職大学 客員教授

田口 光 氏

早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて 新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を歴任し、IPO 準備・M&A などのPJも担当する。

その後、外資系企業の人材開発部門長を経て起業。組織開発事業、スタートアップ支援事業を柱とし、多くのスタートアップ企業で 顧問・役員を務める。

現在は事業の傍ら法政大学政策創造研究科/研究生として研究に打ち込む。

【所属団体】

経営行動科学学会、人材育成学会、日本労務学会、日本人材マネジメント協会

【著書】

スタートアップ企業の人事戦略(労務行政)

組織文化診断と組織開発(共著:産業能率大学出版)

労働条件不利益変更の判断と実務(共著:新日本法規)

- 記事をシェアする