HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

だから、僕たちは組織を変えていけるvol.002

職場の人間関係(1) 言いにくいことを、どう伝えるか

公開日:2025.08.07

- 記事をシェアする

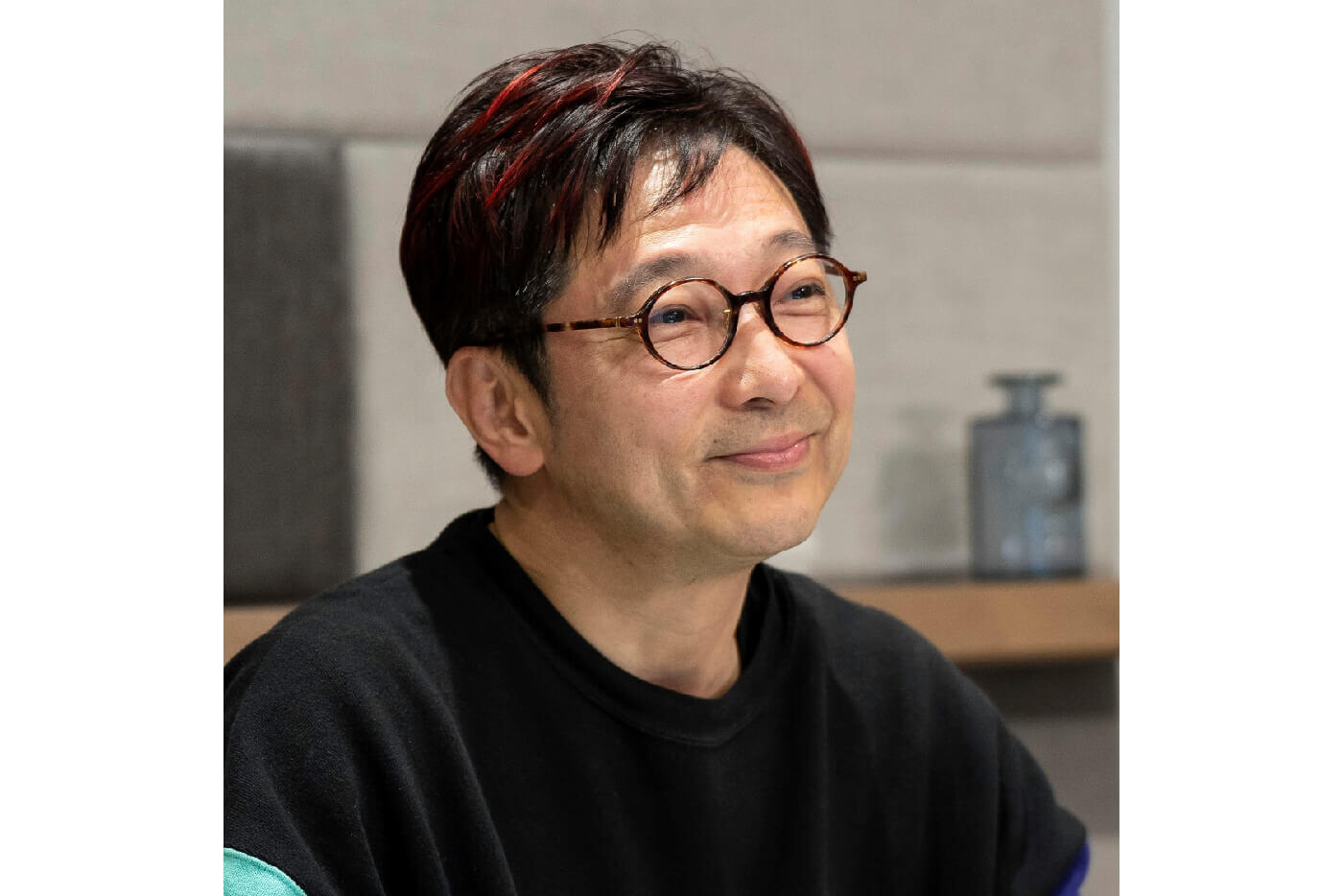

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。hintの創業者で、書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者、斉藤 徹 氏によるVUCAな時代の組織のお話を連載コラムにてお届けしていきたいと思います。

第2回は「職場の人間関係(1) 言いにくいことを、どう伝えるか」です。

▼バックナンバーはこちら

vol.001:はじめに&自走するチームを作りたい ~組織は「統制」から「自走」へ

職場の人間関係(1) 言いにくいことを、どう伝えるか

対話を通じて、対人関係を解決する~対話の技術

これから4回にわたり、悩ましい職場の人間関係を“対話を通じて”解決する方法をお伝えしていきます。「どう話せば分かってもらえるのだろう」と思っていた状態が、少しでも「こう話せば分かりあえるんだ!」に変わってくれたらうれしいです。

1回目は、「言いにくいことを、どう伝えるか」。対話の技術についてです。

人間関係に波風はつきものです。特にビジネスの現場では、さまざまな対立やすれ違いが日常的に発生します。これらの困難を乗り越えて、対人関係を円滑にし、組織内の信頼関係を醸成するためには「コミュニケーションの技術」を学ぶことが重要です。

さて、皆さんはビジネスシーンにおける「コミュニケーションの技術」と聞いたら、何を想像するでしょうか。自分の思い通りに相手を動かす「説得術」というようなイメージを持つ方も多いではないかと思います。ビジネス界がコミュニケーションをいかに捉えているか、ということが分かりますね。

「いかに伝えるか」「いかに説得するか」・・・なぜビジネス界で、“コミュニケーションとは「伝えること」”と思いがちなのでしょうか。

それは、「工業社会(20世紀)の組織モデル」を前提としているからなのです。

前回のコラムで、工業社会の組織モデル(統制する組織)から知識社会の組織モデル(自走する組織)への変化のお話をしましたが、ビジネスコミュニケ―ションにおいては以下のような変化がみられます。

| 工業社会 | 知識社会 | |

|---|---|---|

| 人 | 歯車 | 中心 |

| 仕事 | 決められたことをする、させること | 自ら考え、協業し、価値を生むこと |

| リーダーに求められること | 部下を巧みに説得する能力 | 相互理解とやる気を促進する能力 |

「会社や自分が考える最適解」を理解させることではなく、相互理解を育み「建設的な第三案」を共創していくこと・・・そのためには、「話す」「聞く」「問う」の3つをアップデートする必要があります。

これから、3つのアップデートについて説明していきます。

ケース事例としては、上司と部下の1on1会議としましょう。

<ケース設定:1on1会議>

会議の相手:仕事に対して指示待ちの姿勢が感じられる部下

上司の理想:メンバー全員が、自ら考え、自走するようなチームにしたい

上司の思い:部下に「自ら考え、行動してほしい」と伝えたい

話す技術

はじめに、建設的に対話をするための「話す」技術についてお伝えします。まずは“わたし”の気持ちを端的に伝えることです。

強要せず自分の考えを場に置く

伝えたいことがあるときや相手の行動に不満があるとき、わたしたちは相手の気持ちを軽視して、自分の考えを押し付けてしまいがちです。特に何かに焦っていたり、不満が繰り返されたりすると、いら立ってしまい相手の言動を強制的に変えようとたくらんだりするものですが、逆に相手は防御に入り、心を閉ざしてしまいます。大切なことは「わたしの気持ちや考えを伝えるところで留保する」こと。その上で、問いかけ、相手の気持ちを傾聴する。相互理解からはじめること=「あなたメッセージ」(あなたを主語にしたメッセージ)ではなく、「わたしメッセージ」(わたしを主語にしたメッセージ)で伝えることです。

※筆者作成

わたしの気持ちや悩みを「Why」(なぜ)とともに伝えること。素直な気持ちを相手に伝えることが大切です。

<事例>

×「君にはもっと積極的に行動してほしいんだ」

→ 「あなたメッセージ」・・・相手の問題(行動や結果)を非難し、あるべき行動を要求する

△「積極的なチームづくりがうまくいかず、困っているんだ」

〇「みんなが自発的に動き助け合うチームにしたいんだ。仕事が楽しくなるし成長できる。でも実際にはうまくいかなくて、悩んでいるんだ」

→ 「わたしメッセージ」・・・客観的な事実とその影響を伝え、一次感情※を率直に話す

※「一次感情」:怒りの前にある感情のこと。怒りは「二次感情」であり、小さな一次感情がつみ重なった結果として生じる。

短く話し、バトンを渡す

私たちは、長い時間をかけながら早口で話しがちです。相手の理解を得るためには「伝えたいことの詳細をすべて説明しなければ」という不安を常に抱えているからです。しかし、聞き手は話した言葉をほんの一部しか記憶していません。それは注意不足でも能力不足でもなく、すべての人に共通する脳の機能だからなのです。

「ゆっくりと、短く話す」の達人は、ワンフレーズの政治家、小泉純一郎氏です。話し終えたら「どう思う?」と、会話のバトンを相手に渡しましょう。

※筆者作成

聴く技術

自分の気持ちを伝えたら、想像力を働かせて、相手の言葉に耳を傾けましょう。

相手の視点で、傾聴する

私たちは、ビジネスの習慣として、常に「提案する・解決する」ことを求められているので、相手が話しているときにも、自然と評価したり、反論を考えたりしてしまいます。傾聴とは「相手の視点」に立ち、想像力を働かせて、相手の感情をおもんばかりながら、言葉に耳を傾けることです。

相手を一人の人間としてリスペクトすれば、表情はおのずと優しくなるはずです。その気持ちはあなたの表情や仕草、あいづちにもあらわれて、徐々に相手は安心して本音で話すようになるでしょう。

あなたの傾聴の姿勢が伝わると、相手の警戒心は解け始め、話の内容がオープンになっていきます。あなたにもそれはすぐ伝わる。このようなフィードバックを経て、相互の信頼関係が形成されていきます。傾聴は、会話の流れを一変させるチカラを持っているのです。

※筆者作成

注意したいのは、大切なのは「共感しながら傾聴する」ことであり、相手の意見をそのまま受け入れる「同調」とは異なる、ということです。大切なのは、相手が話しているときは、評価もせず、反論も考えず、相手の立場になりきって傾聴し、相手の立場や気持ちを理解することです。

<事例>

×:相手の会話を、自分の目線で解釈し、評価しながら聴く

△:相手の問題は何かを、理解しようと努力しながら聴く

〇:相手目線で、世界がどう見えているのか、感情移入して聴く

※「能動的な傾聴」とは~『7つの習慣』より

スティーブン・コヴィー著『7つの習慣』に、相手が話しているとき、私たちの「聞く」姿勢についてのレベルについて書かれています。

ほとんどの人の最高レベルである「注意して聞く。神経を集中して、相手が話すことに注意を払う」「相手の問題は何かを理解しようと努力する」より、実はさらに上に、もう一つ上のレベルがあります。「相手の身になって聴く、共感による傾聴」「相手目線で世界がどう見えているのか理解しようとする」ことです。感情移入をする能動的な傾聴です。

共感を、非言語で伝える

相手の話を聴くときの自分の表情に気を付けましょう。怖い顔、厳しい顔、疑う顔を前にして、緊張せずに話せる人はいないからです。相手を人間としてリスペクトすれば、表情は優しくなるはずです。相手は、あなたの表情や仕草から「自分の話がどう受け取られているか」を読み取ります。評価や反論をしようとしているのか。本気で話を聴こうとしているのか。あなたの心は、目の輝きやあいづちを通じて、透けるように相手に伝わってしまいます。

※筆者作成

問う技術

「わたしメッセージ」と「傾聴」を重ねていくと、双方の不安が解消され、相手の言葉を受容するためのレセプターが開いていきます。その段階になったら、問いの技術を使いましょう。相手の心の中にある解決策を引き出すための問いを投げかけるのです。

共感的な気持ちに気付く

「なにが正しいのかを話しあう議論(ディスカッション)」と「どう感じるのかを話しあう対話(ダイアローグ)」の間には溝があります。議論は大切ですが、その前に対話で相互理解を深めると、議論の内容も深まっていきます。

議論モードになりやすいビジネスの場において、対話モードに導く技術として「ディープ・クエスチョン」があります。正解を求めるのではなく、感情や価値観など深層にせまる問いかけで、深い対話のきっかけをつくるのです。

※筆者作成

※ディープクエスチョン~問いかけの軸を「事」から「思い」へ

直接的な「事実」を聴くのでなく、その事柄につながる「思いや経験」を聴きます。

<例>

- どんな映画がお好きですか?

→最近、すごく感動した映画はありますか?

一番印象に残っているのはどんな場面ですか?

そのとき、主人公はどんな思いだったでしょう? - その学校では何を学んできましたか?

→その学校で、記憶に残る先生はいましたか?

人生を変えるような学びはありましたか?

その気付きで、どんな世界が開けましたか?

自発的行動を促進する

問いかけとは、相手に質問を投げかけ、反応を促進することです。「問い」には、個人に蓄積された「暗黙知」に対して、サーチライトを照らして「言語化を促すチカラ」があります。さらに、自ら気付き、言語化し、選択した課題は、与えられた課題よりもはるかに行動に結びきやすいのです。なぜなら、人間は「自己決定したい」という、強い心理的欲求を持つ生き物だからです。「自らの気付き」には「自律的な行動を促す、強力なチカラ」があるのです。

また、相手が持つ答えを引き出す「コーチング」の技術を使って、問いかけの軸を「なぜ」から「なに」に変換してみましょう。頭の中にある「Why」で始まる疑問を、答えやすい「What」で始まる問いに変えてみましょう。

※コーチングの技術~問いかけの軸を「なぜ」から「なに」に

<例>

- なぜ成果が伸びないんだ? → 成果が伸びない障害になっているのはなんだろう?

- なぜ今まで何もしなかったんだ? → これから何をしていけばいいと思う?

- どうして相談しなかったんだ? → 何か手伝えることはないかな?

※筆者作成

<事例>

×「もっと自分で考えて動けないかな?」

△「なぜ、自分で考えて、動けないんだろう?」

〇「どうすれば、みんなが自分から動きたいと思うようになるだろう?」

□「みんなが自律的に動くのに、障害になっているものはなんだろう?」

まとめ

ここまで「話す」「聴く」「問う」技術についてお伝えしました。言いにくいと思うことを、相手に伝わるように、そして相手の抱えている想いを知り理解できたところで「課題の解決を共創する」というステップがあります。 「会社や自分が考える最適解」を理解させることではなく、相互理解を育み「建設的な第三案」を共創していくこと・・・これからは双方向性がキーとなります。「聴く」技術、「傾聴」は新しい信頼関係を構築し、問題を解決するためのキーとなります。 ここで大切なことは、人と問題を切り離すことです。場に出た双方の問題を一緒に知恵を働かせて解決するのです。これは新しい関係性が構築されることになります。この関係性は組織の「見えざる資本」として積み重なっていくのです。

>>斉藤氏のインタビューはこちら

\斉藤氏登壇のアーカイブ動画無料公開中!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

\斉藤氏登壇のセミナーレポートはこちら!/

【HRナレッジセミナー2023 Spring】

だから僕たちは、組織を変えていける

Profile

ビジネス・ブレークスルー大学 経営学部 教授

株式会社hint 代表取締役

株式会社ループス・コミュニケーションズ 代表取締役

斉藤 徹 氏

慶應義塾大学理工学部を卒業し、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年、株式会社フレックスファームを創業、ベンチャーの世界に飛び込む。激しいアップダウンの後、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。詳細は著書『再起動 〜 リブート』をどうぞ。2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。2019年には「hintゼミ」を創設、卒業生は1,200名を超えている。最新著書『だから僕たちは、組織を変えていける』は10万部を超え「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門)を受賞した。他にも著書は多数。

もっと詳しく知りたい方、学びたい方はこちら

>>「だかぼく」公式サイト

>>「hintゼミ」

- 記事をシェアする