HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人材派遣のクーリング期間を解説 企業が知っておきたいルールと注意点

- 記事をシェアする

人材派遣において、同じ事業所で派遣社員を受け入れられる期間は原則3年までです。この3年の期間制限をリセットし、再び派遣社員を受け入れるために設ける、3ヶ月と1日以上の空白期間を「クーリング期間」と呼びます。

本記事では人材派遣のクーリング期間について詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のクーリング期間とは

クーリング期間とは、人材派遣において、同じ事業所で派遣社員を受け入れられる期間の制限をリセットするために設ける、3ヶ月と1日以上の空白期間のことです。

この期間を設けることで、原則3年までと定められている派遣社員の受け入れ期間を再度スタートさせることができます。

また、継続して派遣を受け入れることができる期間(3年)を過ぎた最初の日(派遣可能期間が満了した次の日)を「抵触日」と呼び、「法律で禁止されていることに抵触してしまう日」を指します。2023年1月1日から受け入れた場合、抵触日は2026年1月1日となります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のクーリング期間の種類

人材派遣においては、事業所単位、個人単位の期間制限の両方に、いわゆるクーリング期間の考え方が設けられています。この章ではそれぞれについて解説します。

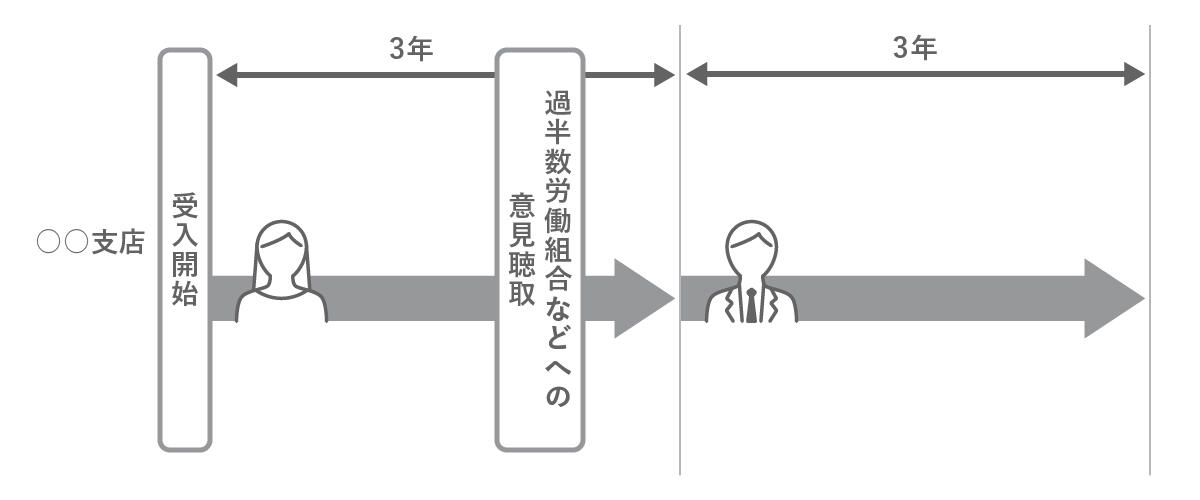

事業所単位のクーリング期間

派遣先の同一の事業所で、継続して派遣社員を受け入れることができる期間は、原則として3年までです。たとえ受け入れる派遣社員が別の人材派遣会社の派遣社員であったとしても、この事業所単位の期間制限により、3年を超えて派遣社員を受け入れることはできなくなります。

3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、抵触日の1ヶ月前までに、派遣先の事業所の過半数労働組合などから意見聴取を行う必要があります。

あるいは、3ヶ月と1日以上のクーリング期間を設けた場合、再度同一の事業所で派遣社員を受け入れられるようになります。ただし、派遣先企業が、派遣可能期間の延長手続きを回避することを目的として、クーリング期間を空けて派遣社員の受け入れを再開するような行為は、法の趣旨に反するとされています。

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

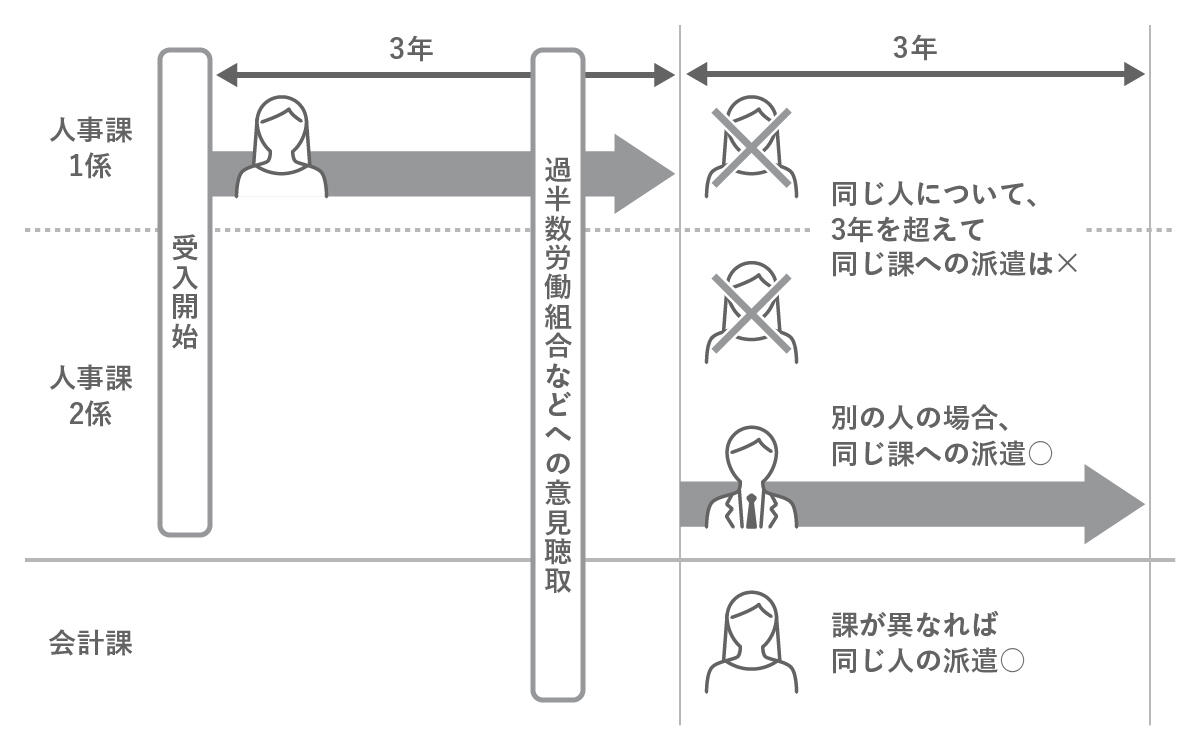

個人単位のクーリング期間

派遣先企業における同一の組織単位で、派遣社員が期間制限の抵触日を迎えた場合は、3ヶ月と1日以上のクーリング期間を設ける必要があります。例えば、同じ派遣先企業の同じ課で、すでに3年間務めた派遣社員がいた場合、3ヶ月と1日以上のクーリング期間があれば、あらたな派遣社員による勤務開始が可能になります。

ただし、本人が希望しないにもかかわらず、クーリング期間を空けることによって、人材派遣会社が同じ組織単位の業務に同じ派遣社員を派遣することは、派遣社員のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

人材派遣のクーリング期間における注意点

クーリング期間が発生することで、派遣先企業はどのような点に注意が必要か詳しく解説します。

3ヶ月の空白期間が生まれる

人材派遣のクーリング期間における注意点は、派遣社員の受け入れに空白期間が生まれることです。

抵触日を迎えると、同一の派遣社員の受け入れができなくなり、少なくとも3ヶ月間はその業務を行っていた人材が不在となります。そのようなことが起こらないために、派遣可能期間を認識し、人材の配置や採用に関しての計画を早めに立てるようにしましょう。

派遣社員と人材派遣会社の雇用関係は継続しない可能性がある

派遣先企業と人材派遣会社との労働者派遣契約が終了した時点で、派遣社員と派遣会社間の雇用契約も更新されない場合もあります。

そのため、クーリング期間が明けた後に、同じ派遣社員を再度受け入れることは難しいのが一般的です。

クーリング期間のみの直接雇用は禁止されている

クーリング期間は、労働者派遣法で定められた「空白期間」です。この期間に、これまで就業していた派遣社員を企業で直接雇用することは、法律で禁止されています。

クーリング期間中だけ直接雇用し、期間が明けてから再び派遣社員として受け入れる行為は、法の主旨を逸脱する不適切な対応と見なされます。

期間制限をリセットして派遣契約を継続するか、自社との直接雇用に切り替えるか、いずれかの方法を正式な手続きに沿って行う必要があります。派遣社員の雇用を守るためにも、法令を遵守した適切な手続きを心がけましょう。

派遣の期間制限が対象外となるパターン

人材派遣のクーリング期間は、どのような条件でも例外なく適用されるのではなく、そもそも期間制限がないものが存在します。この章では、派遣の期間制限が対象外となる5つのパターンについてご説明します。

60歳以上の派遣社員

1つ目の対象外条件は、年齢です。60歳以上の派遣社員には、3年間という期間制限がありません。

60歳以上の派遣社員については、キャリアアップよりも安定して雇用されることが重視されるため、期間制限の対象外となります。

人材派遣会社に無期雇用されている派遣社員

2つ目は、派遣社員が無期雇用の場合です。

人材派遣会社と、期間の定めのない労働契約を結んでいる派遣社員には、期間制限は適用されません。

無期雇用派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説

有期プロジェクト業務

3つ目は、終了期間が明確なプロジェクトで派遣社員を採用する場合です。

事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務であり、一定の期間内に完了することが予定されているプロジェクトであれば、期間制限の対象外となります。「一定の期間内」とは、特に年数を定めるものではありませんが、終期が明確でなければなりません。

日数限定業務

4つ目は、人材派遣の日数が限定されている業務に従事する場合です。

具体的には、派遣先企業で就業する労働者の月の所定労働日数が半数以下であり、なおかつ10日以下の日数で発生する業務がこの例外に当てはまります。

日雇派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>日雇派遣は原則禁止?単発バイトとの違いや例外となる条件、メリットや留意点を徹底解説

産前産後、育児休業・介護休業代替業務

最後の対象外となるパターンは、派遣先の企業で産休や育休、介護休業を取得している従業員の代わりに、派遣社員を受け入れるケースです。

この場合、休業が終了するまでの延長が認められるため、それまではクーリング期間を設けずに就業を続けることができます。

なお、休業に入る従業員が、その前後に派遣社員に引継ぎを行う場合も、その期間が必要最小限のものであれば、休業代替業務に含めて差し支えないとされています。

人材派遣のクーリング期間に関するよくある質問

こちらでは、人材派遣のクーリング期間に関するよくある質問を4つ紹介します。

Q1.派遣の抵触日とは何ですか?

人材派遣の抵触日とは、派遣社員を受け入れられる派遣可能期間が満了した次の日を指します。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、派遣可能期間は3年までと定められています。

抵触日については下記にて詳しく説明しています。

>>派遣の抵触日のルールや派遣先企業が行うべき手続きは?図解で分かりやすく解説

Q2.無期雇用契約の派遣社員は対象外ですか?

人材派遣会社と無期雇用契約を結んでいる派遣社員については、3年ルールが適用されません。無期雇用派遣とは、人材派遣会社と派遣社員の間で期間の定めがない雇用契約を締結する契約形態です。そのため、無期雇用派遣社員を受け入れた場合には、派遣の期間制限の対象外となり、3年を超えての受け入れが可能となります。

無期雇用派遣については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説

Q3.60歳以上の派遣社員は対象外ですか?

60歳以上の派遣社員に対しても3年ルールが適用されません。例えば、58歳の派遣社員が有期雇用契約で就業を開始し、3年後に61歳になった場合でも、3年ルールの対象外となり、引き続き同じ派遣先企業ではたらくことが可能です。

Q4.産休代替などの代替業務は対象外ですか?

代替業務に従事する派遣社員の場合、期間制限は対象従業員の休業期間が終了するまで延長されます。つまり、3年を超えて派遣先企業ではたらくことが認められるのです。なお、このルールは、休業者が復職するまでの期間に限って適用されるもので、派遣社員が派遣先企業で長期的に業務を続けるためのものではありません。

その他、人材派遣に関するよくあるご質問に関しては、こちらをご確認ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問|パーソルテンプスタッフ

Q5.クーリング期間の目的は何ですか?

クーリング期間は、単なる「期間の空白」ではありません。派遣社員の直接雇用やキャリアアップを促すことが本来の目的です。

そのため、正規の手続きを取らず、クーリング期間を繰り返すことで同じ派遣社員に何度もはたらいてもらうような運用は、法律の趣旨に反する不適切な行為と見なされます。

派遣社員に引き続き就業してもらうためには、派遣期間の制限(3年)が満了する日の1ヵ月前までに、派遣先企業の過半数労働組合などに意見聴取を行う必要があります。この手続きを行うことで、派遣期間の延長が可能になります。適切な方法で派遣社員に長く活躍してもらえるよう、手続きを忘れずに行いましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のクーリング期間を正しく理解する

本記事では、人材派遣のクーリング期間について解説しました。

「事業所単位」と「個人単位」との派遣受入期間の制限に設けられたクーリング期間の考え方を正しく理解し、自社の人材活用の計画を立てていくことが必要です。また、人材派遣会社、派遣先企業、派遣社員の三者でお互いにルールを確認し、はたらきやすい環境をつくると共に、信頼関係を築いていくことが重要です。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする