HRナレッジライン

カテゴリ一覧

派遣の専門26業務(業種)とは?制度変更の背景を分かりやすく解説

- 記事をシェアする

2015年の派遣法改正前、派遣可能期間は最長3年とされていましたが、「専門26業務」に該当する業種のみ、派遣可能期間の制限なく人材派遣を受け入れることができました。

しかし、2015年における派遣法改正により、現在は期間制限なく受け入れることができなくなった専門26業務。制度変更された背景にはどのようなことがあり、変更によってどのような影響が出てきたのか?現在の状況などを含め、詳しく解説していきます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

専門26業務とは

専門26業務とは以下のいずれかに該当し、かつ、派遣先企業の正社員の雇用を代替しない業務のことを言います。

- 派遣スタッフの仕事の中でも迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識やスキルが必要とされていた特定の業務のこと。

- 特別の雇用管理を必要とする業務のこと。具体的には、情報処理システム開発、取引文書作成、ファイリング、機械設計、通訳、秘書、広告デザインなどが指定されています。

人材派遣の専門26業務には、以下の業種が配当します。

<専門26業務>

| 1号 | ソフトウェア開発 |

|---|---|

| 2号 | 機械設計 |

| 3号 | 放送機器等操作 | 4号 | 放送番組等演出 |

| 5号 | 事務用機器操作 |

| 6号 | 通訳、翻訳、速記 |

| 7号 | 秘書 |

| 8号 | ファイリング |

| 9号 | 調査 |

| 10号 | 財務処理 |

| 11号 | 取引文書作成 |

| 12号 | デモンストレーション |

| 13号 | 添乗 |

| 14号 | 建築物清掃 |

| 15号 | 建築設備運転、点検、整備 |

| 16号 | 案内・受付、駐車場管理等 |

| 17号 | 研究開発 |

| 18号 | 事業の実施体制の企画、立案 |

| 19号 | 書籍等の制作・編集 |

| 20号 | 広告デザイン |

| 21号 | インテリアコーディネーター |

| 22号 | アナウンサー |

| 23号 | OAインストラクション |

| 24号 | テレマーケティングの営業 |

| 25号 | セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 |

| 26号 | 放送番組等における大道具・小道具 |

専門26業務ができた背景

1986年に労働者派遣法が施行された当初は、人材派遣ができる業種はソフト開発や財務処理、建設設備運転など、専門的な知識や技術、経験が必要とされる13業種に限定されていました(施行直後に16業務に変更)。それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在し、日本的雇用システムの維持や労働者保護の観点から派遣法の施行となったのです。

そして1990年代初頭にバブル景気が崩壊すると人材派遣に対するニーズも変わり、非正規雇用者の登用を希望する企業が増加します。その状況に合わせて国側が規制を緩和し、1999年に、派遣できる業務を特定するのではなく、派遣できない業務を特定する、ホワイトリスト方式からネガティブリスト方式に変わりました。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

専門26業務の3年ルールは制度変更されている

原則派遣スタッフは同一の派遣先企業での就業期間が3年と、有期雇用が前提となります。しかし、専門性の高い仕事は異なる人材を受け入れることによって、仕事の完成度が大きく変わる可能性があります。そのため、業務の特性から専門26業務は派遣期間の上限(3年ルール)の対象外でした。専門26業務にて就業している派遣スタッフは、長期的に同一の派遣先企業ではたらくことができました。

その後、2015年9月の派遣法改正によって、専門26業務の3年ルールは制度変更され、一般派遣での派遣期間の上限は3年に統一となりました。

制度変更された背景

制度が変更された背景として、主に以下の4点が挙げられます。

- 専門26業務(特に事務用機器操作やファイリング、IT関係など)が他の派遣業務と比べて専門性が高いと言えなくなってきた

- 専門26業務に該当するか否かの基準が不明瞭で、制度としてわかりにくかった

- 派遣就業の長期化で、派遣スタッフのキャリアアップを阻害する可能性があった

- 専門性がそこまで高くない業務を専門業務として処理し、派遣期間の上限(3年ルール)の対象外とする実態が増え、制度自体が形骸化してきた

現在は業務にかかわらず派遣の受け入れ期間は3年まで

現行の労働者派遣法では専門26業務もその他の仕事も、人材派遣はすべての業務で上限3年という同じルールが適用されることになりました。

派遣の期間制限とは

派遣期間制限は、労働者派遣法で定められた派遣スタッフを受け入れることができる期間の制限を指します。派遣スタッフが社員の代替とされてしまうことや、長期的な派遣就業を望まない派遣スタッフが派遣就業に固定化することを防止するために設けられました。

派遣の期間制限には2種類ある

期間制限には「事業所単位」と「個人単位」があります。

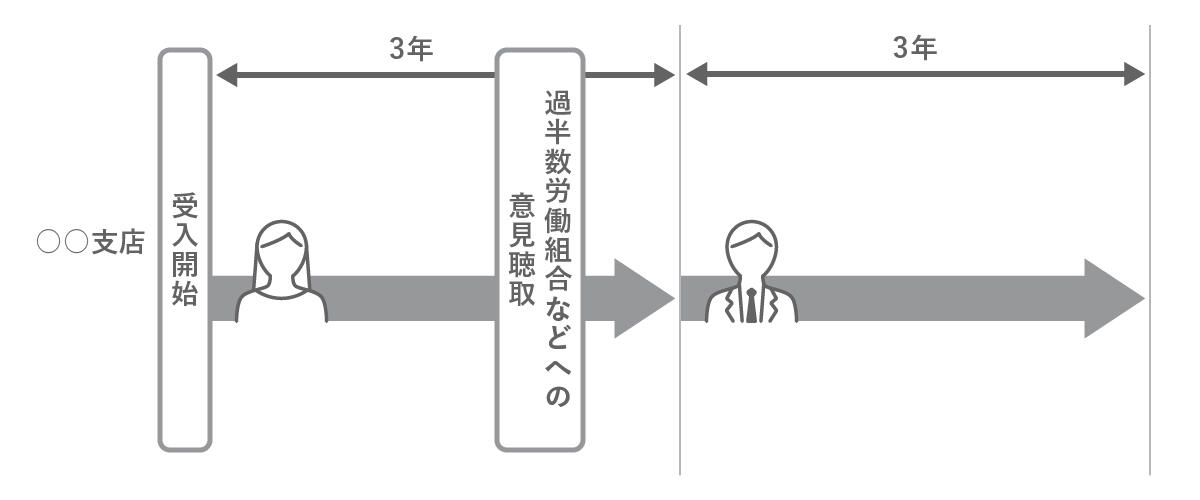

事業所単位の場合、同一の事業所において派遣スタッフを受け入れることができるのは原則3年までと定められています。3年を超えて派遣スタッフを受け入れようとする場合(派遣可能期間を延長する場合)は、事前に派遣先事業所の過半数労働組合などに意見聴取を行う必要があります。事業所単位は、厚生労働省の「平成27年労働者派遣法改正法の概要」に、以下のように定義されています。

- 工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること

- 経営の単位として人事・経理・指導監督・はたらき方などがある程度独立していること

- 施設として一定期間継続するものであること

事業所単位の考え方は、基本的に雇用保険の適用事業所単位と同じです。規模が小さい出張所や支店などで、本社や上部の組織に人事・経理・経営(業務を含む)などの機能がある場合は、本社や上部の組織に包括して一つの事業所として取り扱われます。「本社管轄で運営されている出張所や支店」などがこれにあたります。

・派遣先事業所単位の期間制限

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

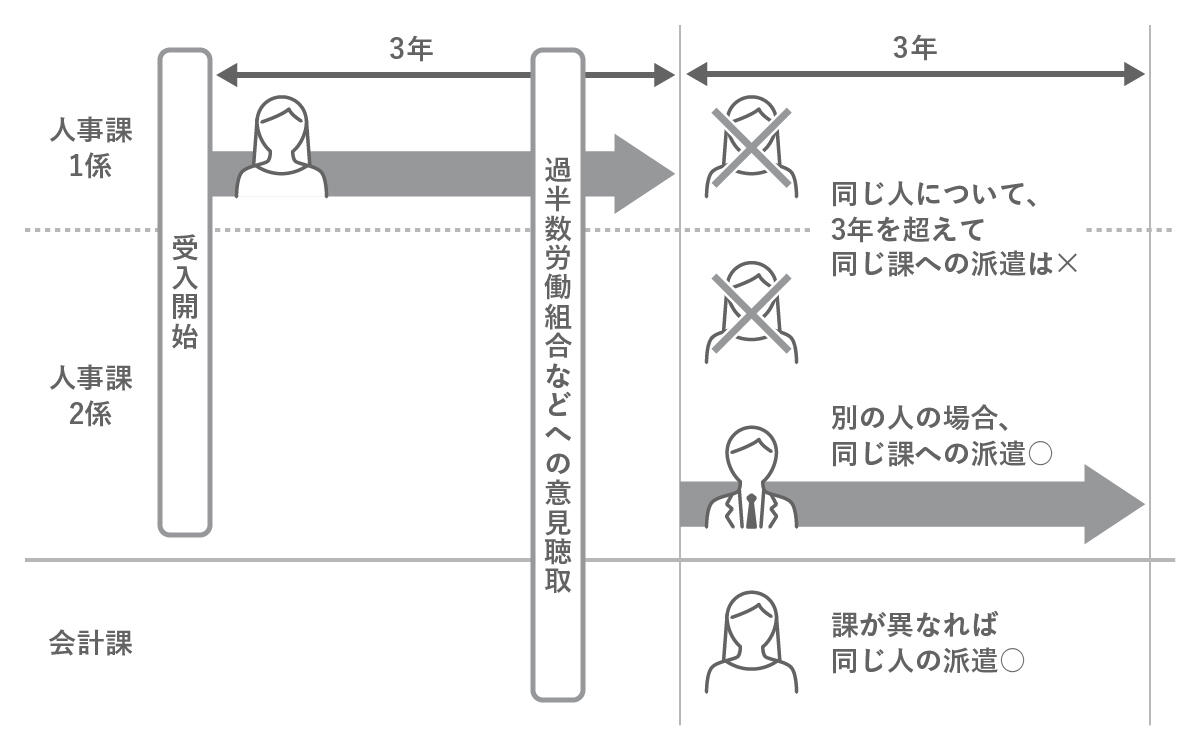

個人単位では、同一の派遣スタッフを自社(派遣先企業)の同じ組織単位(課など)で受け入れることができる期間は3年までと定められています。個人単位の期間制限には延長の概念はありません。派遣スタッフの従事する業務が変わったとしても、同一の派遣スタッフを3年以上同一の組織単位で受け入れることはできません。

組織単位とは、厚生労働省の「平成27年労働者派遣法改正の概要」にて以下のように定義されています。

- 業務としての類似性や関連性がある組織

- 組織の長が業務配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの

また、「課」など、自社(派遣先企業)の組織の最小単位(係・班・グループ・チームなど)よりも一般的に大きな単位が想定されますが、小規模事業所においては組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあります。

・派遣スタッフ個人単位の期間制限

※参照:厚生労働省|パンフレット(派遣先の皆さまへ)

専門26業務の制度変更と同時に導入された制度

専門26業務の制度変更は派遣スタッフの雇用安定やキャリアアップ推進を目的に行われました。専門26業務の制度変更と同時に導入された制度についても、以下3つを解説します。

- 労働契約申込みみなし制度

- 同一労働同一賃金の推進

- キャリアアップ措置

それぞれについて、解説していきます。

労働契約申込みみなし制度

労働者派遣法の改正より、2015年10月より労働契約申込みみなし制度は施行されました。3年間の期間制限に反して派遣スタッフを受け入れるなど、派遣先企業が違法に派遣スタッフを受け入れた場合、派遣先企業が派遣スタッフに直接雇用を申し込んだとみなす制度です。

労働契約申込みみなし制度の対象となる具体的な違法行為は、以下の通りです。

- 派遣スタッフを禁止業務に従事させる

- 無許可の事業主から派遣スタッフを受け入れる

- 事業所単位の期間制限に反して派遣スタッフを受け入れる

- 個人単位の期間制限に反して派遣スタッフを受け入れる

- いわゆる偽装請負

労働契約申込みみなし制度については、こちらでさらに詳しく説明しています。

>>労働契約申込みみなし制度の対象となるのは?ポイントと対策を解説

同一労働同一賃金の推進

大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から、同一労働同一賃金が施行されました。この制度は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣スタッフ)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

派遣スタッフの同一労働同一賃金については、派遣元が「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかの方式を選択し、待遇を決定・確保することになります。

労使協定方式とは、厚生労働省が発表する「派遣労働者の同一労働同一賃金について」以上の賃金にすることを定める労使協定を人材派遣会社と派遣スタッフの過半数代表者が締結し、同一労働同一賃金に対応する方式です。

派遣先均等・均衡方式とは、派遣先企業から提供される比較対象労働者の待遇に関する情報をもとに、派遣先企業の通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消するための方式です。

同一労働同一賃金については、こちらでさらに詳しくご説明しています。

>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介

労使協定方式については、こちらでさらに詳しくご説明しています。

>>労使協定方式とは?均等均衡方式との違いや派遣先企業に求められるポイント

キャリアアップ措置

2015年9月の労働者派遣法の改正によって、人材派遣会社は派遣スタッフにキャリアアップを目的とした「段階的・体系的な教育訓練」と「希望者に対するキャリア・コンサルティング」を提供することが義務付けられました。派遣スタッフは希望すれば、キャリア・コンサルティングを受ける機会を得ることができます。

また、派遣先企業は人材派遣会社から要請があった場合、派遣スタッフが教育訓練を受けられるように、できる限り協力することが求められます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

専門26業務が制度変更となった背景を理解する

専門26業務とは、専門性の高い仕事のことを指します。労働者派遣法が施行された当初、人材派遣ができる業種はソフト開発や財務処理など、知識や経験が必要な13の業種に限定されていました。その後、バブル崩壊に伴って非正規雇用者の登用を望む企業のニーズが高まり、人材派遣の対象は26の業種へと拡大します。

かつて、専門26業務は派遣可能期間(最長3年)の対象外として期間制限なく就業することができました。しかし、2015年9月の派遣法改正により、この制度は見直されています。専門26業務が決して専門性の高い業務とは言えなくなってきたことと、企業にとって都合のよい受け入れられ方から派遣スタッフを守るための法改正でした。

今後も法改正を繰り返しながら時代にあった派遣スタッフの雇用を守る制度や措置は導入されていきます。派遣スタッフを受け入れる派遣先企業も制度や法律改正の目的・流れはしっかりと把握していきましょう。

- 記事をシェアする