HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【企業向け】人材派遣のマージン率と計算方法とは?人材派遣会社選びのポイントも解説

- 記事をシェアする

人材派遣の「マージン」とは、企業が人材派遣を利用する際に発生する費用です。派遣料金から派遣社員の賃金を差し引いた部分が「マージン」です。

マージン率は、人材派遣会社によって異なります。

本記事では、人材派遣のマージン率の計算方法や確認方法、マージンがどのようなことに使用されているかなどについて詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のマージン率とは

「マージン率」とは、人材派遣の料金全体に占める「マージン」の割合です。「マージン」とは、企業が人材派遣会社に支払う派遣料金のうち、派遣社員へ支払う賃金部分を除いた額の合計です。マージンはすべてが人材派遣会社の利益となる訳ではなく、さまざまな用途で使われています。

下記のグラフは、全国の人材派遣会社約800社が加盟する「一般社団法人日本人材派遣協会」による調査データです。人材派遣会社や職種などによって違いはあるものの、派遣料金の内訳は派遣社員に支払われる賃金が約70%、人材派遣会社が負担する派遣社員の社会保険料が約10.9%、派遣社員が有給休暇を取得した場合の賃金分が約4.2%となっています。

残り約15%程度が人材派遣会社の運営経費と営業利益です。運営経費の中には、オフィスの賃料や社員の人件費、スタッフ登録促進のための宣伝広告費や派遣社員への教育研修費に加え、派遣社員への慶弔見舞金、健康診断の費用などの一時的な福利厚生費も含まれています。

※参照:一般社団法人日本人材派遣協会|派遣料金の構造

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のマージン率の計算方法について

マージン率は以下の計算式で算出します。

(派遣料金の平均額 ― 派遣スタッフの賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 × 100

派遣料金の平均額は派遣社員1人1日(8時間)当たりの派遣料金の平均額、派遣社員の賃金の平均額は派遣社員1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する賃金の平均額です。

例えば1日当たりの派遣料金の平均額が15,000円、1日当たりの派遣社員の賃金の平均額が10,500円の場合、マージンとマージン率は下記のように計算されます。

| マージン | 15,000円-10,500円=4,500円 |

|---|---|

| マージン率 | 4,500円÷15,000円×100=30% |

人材派遣のマージン率の相場について

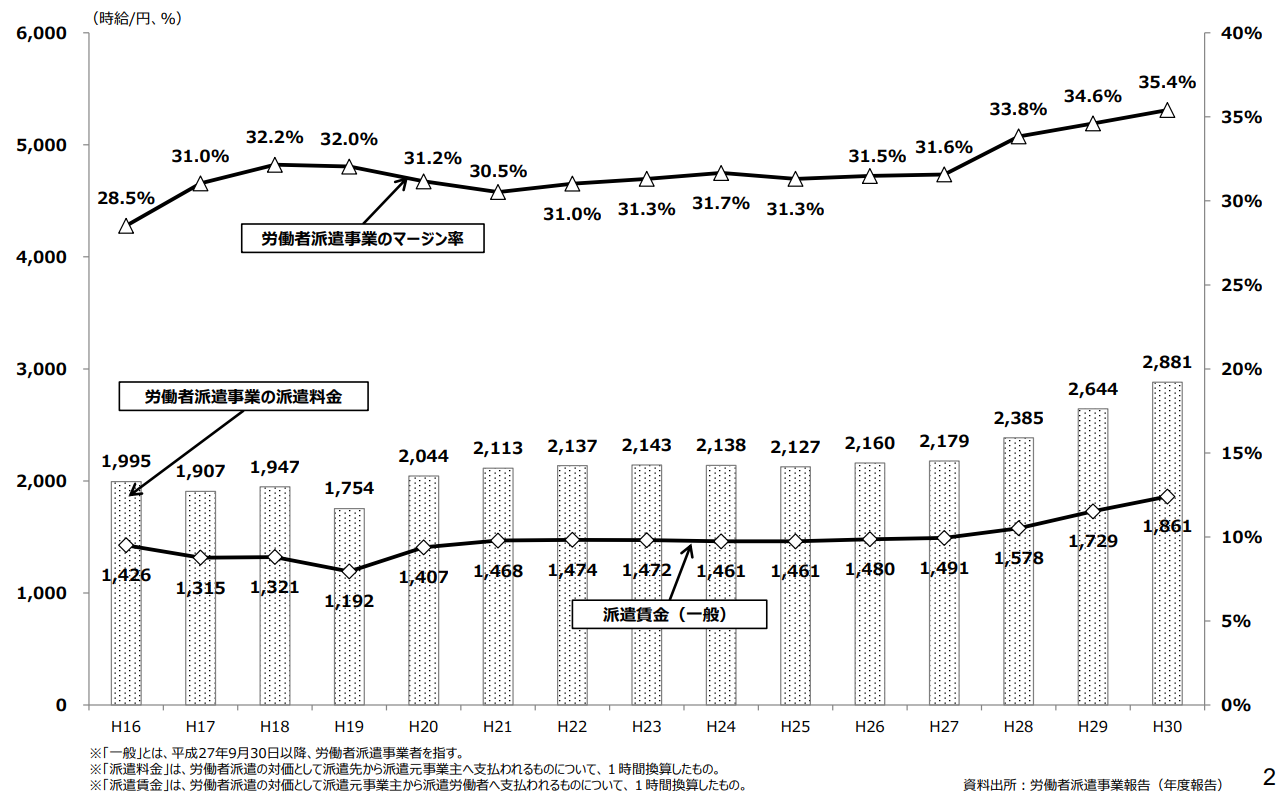

※引用:厚生労働省|マージン率等の情報提供について

マージン率は人材派遣会社によって異なるものの、厚生労働省が発表した「マージン率等の情報提供について」によると、おおよそ30%前後となっています。

マージンには、派遣会社が法令を順守し、派遣社員が安心して業務に取り組める環境づくりのための費用が含まれています。

そのため一概に「マージン率は低いほどよい」とはいえません。人材派遣会社を選ぶ上で、マージンが何に使われているかという情報を知っておくことも重要です。

人材派遣の料金形態に関して、以下にまとめていますので、ぜひご覧ください。

>>【よくあるご質問】人材派遣はどのような料金形態ですか?

人材派遣のマージン率の確認方法

人材派遣のマージン率は、法律によって情報提供が義務付けられている項目の一つです。すべての人材派遣会社は、2012年の労働者派遣法改正により、毎事業年度に1回、事業所ごとの派遣料金の平均額などの情報提供を行わなければならないと定められました(労働者派遣法第23条第5項)。

厚生労働省の「マージン率等の情報提供について」によると、情報提供が義務とされているのは、下記の7点です。

- 派遣労働者の数

- 派遣先の数

- 派遣料金の平均額

- 派遣労働者の賃金の平均額

- マージン率

- 労使協定を締結しているか否かの別等

- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

マージン率の確認方法については、「常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること」という指針が定められています。そのため、通常は人材派遣会社のWEBサイトやパンフレットなどでマージン率を確認できます。

一般的な人材派遣のマージン率の内訳

ここでは、人材派遣のマージンがどのようなことに使われているかを詳しく解説します。人材派遣のマージンの主な内訳は次の通りです。

社会保険料

社会保険料は、国によって設けられた保険制度に対して支払う費用です。派遣社員の場合は、次の5つの社会保険料を、雇用主である人材派遣会社が負担します。

- 健康保険

- 介護保険

- 厚生年金

- 労災保険

- 雇用保険

これらの社会保険料は、マージンから支払われています。

有給休暇費用

派遣社員が有給休暇を取得する際、派遣先企業ではなく人材派遣会社がその費用を支払うしくみになっています。この有給休暇費用も、マージンの用途の一つです。

会社運営経費

人材派遣会社が事業を運営する際には、オフィス賃料や通信費、広告宣伝費などさまざまな経費がかかります。マージンは、これらの会社運営経費にも充てられています。

教育訓練費

派遣社員に対する研修は、派遣社員のスキルを高め、活躍の場を増やすために重要です。この研修にかかる教育訓練費も、マージンの一部から支払われています。

営業利益

これまでに解説したような経費をマージンから差し引いて、最終的に残った金額が営業利益になります。「一般社団法人日本人材派遣協会」の調査データによると、派遣料金の1.2%がこれにあたります。

人材派遣会社を選ぶ際のマージン率以外のポイント

人材派遣会社を選ぶ際は、マージン率以外にも確認するべき項目があります。主なポイントは次の通りです。

「労働者派遣事業許可証」交付の有無

労働者派遣事業を運営するためには、厚生労働省によって交付される「労働派遣事業許可証」が必要です。

労働派遣事業許可証が交付されていない事業者から派遣社員を受け入れることは、労働者派遣法で禁止されているため、人材派遣会社を選ぶ際に交付の有無を確認しましょう。

サポート体制

派遣先企業に対してどのようなサポート体制が用意されているかも、人材派遣会社を選ぶ際に重要なポイントです。例えば、派遣社員の就業後に派遣先企業へのヒアリングを定期的に行うサポート体制があれば、安心して人材派遣を利用できます。

コンプライアンス体制

コンプライアンス体制とは、企業が法令や規則を守るためのしくみや取り組みのことです。情報漏えいなどのトラブルを予防するために、人材派遣会社がどのようなコンプライアンス体制を整えているかを確認しましょう。

幅広い職種や専門性の高い人材など登録スタッフの経験の豊富さ

登録スタッフの方の経験の豊富さも、人材派遣会社を選ぶ際に確認しておきたい点です。幅広い職種や専門性の高い登録スタッフの方が活躍する人材派遣会社なら、自社に合った人材がみつかりやすくなります。

これらの他にも、人材派遣会社を選ぶ際のポイントはいくつかあります。こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。

>>【はじめての人材派遣】活用時の流れやチェックポイントを解説

また、人材派遣サービスの活用をご検討の方はぜひパーソルテンプスタッフにご相談ください。

人材派遣のことはパーソルテンプスタッフにお気軽にご相談ください

人材派遣の料金の仕組み

最後に、人材派遣の料金の仕組みについて簡単にご紹介します。

人材派遣会社に支払う派遣料金が発生するタイミングは派遣社員の就業開始後です。派遣契約が成立した段階では費用は発生せず、実際に派遣社員が業務を開始してからはじめて料金が発生します。

派遣料金の金額は、時間単価と派遣社員の実働時間数に応じて計算されます。人材派遣を利用する際にかかるコストは派遣料金のみで、別途発生する費用はありません。

派遣料金の時間単価は地域や職種、業務内容などによって異なるため、詳しくは人材派遣会社に問い合わせましょう。

人材派遣のマージン率に関してよくある質問

人材派遣のマージン率に関してよくある質問をまとめました。

Q1.人材派遣のマージン率とは何ですか?

人材派遣のマージン率とは、企業が人材派遣会社に支払う派遣料金の総額から、派遣社員に支払われる賃金を差し引いた「マージン」が占める割合のことです。このマージンは、人材派遣会社の運営経費・社会保険料・福利厚生費・教育訓練費・営業利益などに充てられます。

Q2.人材派遣のマージン率の相場はどれくらいですか?

厚生労働省のデータによると、人材派遣のマージン率はおおよそ30%前後が相場とされています。ただし、職種やサービス内容、派遣会社の規模などによって変動することがあります。

Q3.人材派遣のマージンにはどのような費用が含まれていますか?

人材派遣のマージンには、主に以下の費用が含まれています。

- 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、労災保険、雇用保険など、派遣社員の社会保険料)

- 有給休暇費用(派遣社員が有給休暇を取得した際の賃金)

- 会社運営経費(人材派遣会社のオフィスの賃料、通信費、広告宣伝費、社員の人件費など)

- 教育訓練費(派遣社員のスキルアップのための研修費用)

- 福利厚生費(派遣社員への慶弔見舞金や健康診断費用など)

- 営業利益(上記費用を差し引いた、人材派遣会社の最終的な利益)

その他、人材サービスに関するよくあるご質問については、以下のページでまとめていますので興味のある方はぜひご覧ください。

>>人材サービスに関するよくあるご質問はこちら

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人材派遣のマージン率について理解しましょう

人材派遣のマージン率とは、派遣先企業が人材派遣会社に支払う派遣料金に対して、派遣社員へ支払う賃金を除いたマージンが占める割合のことです。人材派遣のマージン率は次の式で計算されます。

(派遣料金の平均額 ― 派遣社員の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 × 100

マージンの主な内訳は社会保険料や有給休暇費用、会社運営経費などです。また、派遣社員への福利厚生や、派遣社員のスキルアップのためにマージンが使用されることもあるため、マージン率が低ければいいという訳ではありません。マージン率だけでなく、労働者派遣事業許可証の交付の有無やサポート体制、コンプライアンス体制なども確認した上で人材派遣会社を選びましょう。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする