HRナレッジライン

カテゴリ一覧

雇用安定措置とは?派遣先企業が取るべき措置を解説

公開日:2025.04.11

- 記事をシェアする

雇用安定措置とは、労働者派遣法で定められた派遣社員の雇用を守るための措置のことです。

派遣社員が同じ職場ではたらけるのは原則3年という、いわゆる「3年ルール」があります。ただし、派遣社員が継続就業を希望する場合は、雇用を安定させるために、人材派遣会社と派遣先企業が協力する必要があります。

本記事では、雇用安定措置の目的や具体的な措置の内容を、派遣先企業のご担当の方へ向けて解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

雇用安定措置とは

雇用安定措置は、労働者派遣法に基づき、人材派遣会社に義務付けられている制度です。雇用安定措置の目的は、派遣社員の安定した雇用を確保することです。

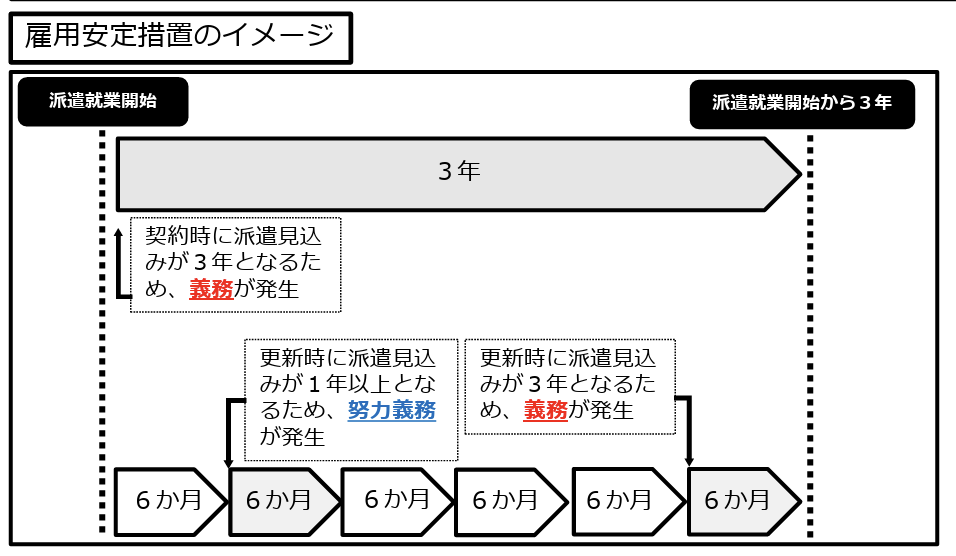

人材派遣会社は、以下の条件を満たす派遣社員に対して、雇用安定措置を講じる必要があります。

- 派遣就業の見込みが3年である

- 継続就業を希望している

- 有期雇用契約の派遣社員である

雇用安定措置の具体策として、人材派遣会社が以下のいずれかを実施する義務※1があります。

- 派遣先企業への直接雇用の依頼

- あらたな派遣先の提供(派遣社員の能力・経験に適した合理的なものに限る)

- 人材派遣会社での無期雇用

- その他、安定した雇用の継続を図るために必要な措置(例:有給の教育訓練、紹介予定派遣など)

※1派遣就業の見込みが1年以上3年未満の場合、または人材派遣会社での雇用期間が通算1年以上の場合には努力義務とされています。

※引用:厚生労働省|雇用安定措置について

派遣先企業の担当者は、この制度に基づき、派遣社員の直接雇用の依頼を受ける可能性があると認識しておく必要があります。人材派遣会社が雇用安定措置を適切に実施できるよう、協力することが望ましいでしょう。

※参考:厚生労働省|雇用安定措置について

雇用安定措置の目的と重要性

雇用安定措置は、なぜ義務(または努力義務)とされているのでしょうか。その理由を解説します。

雇用安定措置は、派遣社員の雇用の安定とキャリア形成を図るための重要な法的規定です。人材派遣では、派遣社員を受け入れることができる期間(派遣可能期間)の制限があり、事業所ごとの「事業所抵触日」と個人単位での「個人抵触日」の考え方があります。

抵触日とは、派遣可能期間が満了した次の日のことです。また、派遣可能期間について、同一の事業所において、派遣社員を受け入れられるのは原則として3年です。労働者派遣法では「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」と定義されており、3年を超える期間で人材が必要な場合は、自社(派遣先)で直接雇用すべきという考えのもと、定められています。

そこで、派遣社員の雇用を安定させるために、「雇用安定措置」という義務(または努力義務)が存在しているのです。

派遣法の3年ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

>>派遣の3年ルールとは?例外や3年を超える場合の手続きを解説

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

4つの措置

ここからは、雇用安定措置について、人材派遣会社および派遣先企業がそれぞれ何をするべきか、ポイントを紹介します。

1.派遣先企業で直接雇用に移行する

派遣社員が継続就業を希望している場合、まずは派遣先企業で、派遣社員から直接雇用の社員に移行する措置が可能かを検討します。

人材派遣会社から派遣先企業に対して、直接雇用の依頼が寄せられ、その後、当該派遣社員が現在担当している業務や、派遣先での採用可否について判断します。

なお、この措置について検討した結果、直接雇用に至らなかった場合には、次項以降の措置を検討する必要があるとされています。

2.人材派遣会社があらたな派遣先を紹介する

次に、人材派遣会社が、派遣社員に対してあらたな派遣先を紹介する措置が考えられます。

なお、厚生労働省では、あらたな派遣先の紹介について、「該当する派遣社員の能力・経験などに照らして合理的なものに限る」と述べています。

例えば、「あらたな派遣先を紹介されたが、これまでの職務経験や、希望職種とかけ離れている」「転居が必要な遠方の就業先を紹介された」といったケースは合理的ではなく、適切な雇用安定措置とはいえません。

3.人材派遣会社が派遣社員以外の立場で無期雇用する

人材派遣会社が、派遣社員以外の立場で無期雇用する措置も考えられます。

例えば、人材派遣会社や、人材派遣会社の関連企業の社員として雇用することなどが想定されるでしょう。一例として、営業部門・人事部門・経理部門などへの従事が考えられます。

4.教育訓練・紹介予定派遣などの措置

上記のいずれの措置も取られない場合には、人材派遣会社と派遣社員の間で雇用関係を維持したまま、省令で定める教育訓練・紹介予定派遣などの措置を取ることになります。

教育訓練とは、人材派遣会社の支援のもと、派遣社員のキャリアアップに必要な研修が受けられることなどを指すものです。

また、紹介予定派遣とは、直接雇用を前提に派遣社員として派遣先企業に就業することを指します。

紹介予定派遣については以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご一読ください。

>>紹介予定派遣とは?メリットや通常の派遣との違い、留意点を解説

雇用安定措置の対象外となる派遣社員とは

雇用安定措置は、すべての派遣社員が対象となるわけではありません。措置の対象外となる派遣社員は以下の通りです。

- 無期雇用の派遣社員(人材派遣会社と派遣社員の間で、期間の定めがない雇用契約を締結している場合)

- 60歳以上の派遣社員

- 雇用安定措置を希望しない派遣社員

無期雇用については以下の記事で詳しく説明しています。あわせて参考にしてください。

>>無期雇用派遣とは?メリットや留意点、派遣先企業で必要な対応を解説

雇用安定措置に関するデータ

雇用安定措置の実態は、どうなっているのでしょうか。厚生労働省が公表した「雇用安定措置について」の資料から、派遣先企業の参考となるデータを紹介します。

まず、雇用安定措置の実態として、「あらたな派遣先の紹介」が67.7%ともっとも多く見られます。

また、派遣先企業での直接雇用を人材派遣会社から打診して、実際に直接雇用に至った人は半数程度見られました。しかし、残りの半数は「採用枠がない」といった理由で採用に至らないケースもあります。採用に至らない理由には「求める人材要件と一致しない」とう意見も多く挙げられています。

派遣社員自身の希望に関するデータも挙げられており、派遣社員自身が「特に希望する措置はなかった」と回答している場合が36%ともっとも多く、次いで多いのが「無期の直接雇用を希望」という回答(19.1%)でした。

前述した通り、雇用安定措置を希望しない派遣社員がいる場合も考えられます。よって、「今、自社で受け入れている派遣社員に関して、雇用安定措置を講じる義務があるだろうか」と考えた際には、当該の派遣社員自身の希望を尋ねることも重要です。

※参考:厚生労働省|雇用安定措置について

派遣先企業が派遣社員を直接雇用に切り替えるときの留意点

ここからは、派遣先企業が、派遣社員を直接雇用へ切り替える際のポイントを紹介します。

適性を見極めた上で採用する

実際の業務を通じて、スキル・意欲・組織への適応力を見極めた上で採用の判断をしましょう。派遣期間中の業務パフォーマンスや職場での人間関係、チームワークなどを総合的に評価します。その上で、自社の企業理念・経営戦略・長期的な人材ニーズに合致するかどうかを慎重に検討することが望ましいでしょう。

派遣社員の有給休暇や希望を考慮する

労務管理の観点から、派遣社員の有給休暇の残日数や希望を考慮した上で、直接雇用への切り替えを進めます。派遣契約期間の途中で派遣社員を直接雇用するのではなく、期間満了のタイミングでの雇用を検討するとスムーズです。

また、他の社員を新規採用する場合と同じように、直接雇用後の待遇・業務内容について対象の派遣社員が納得できるよう、具体的に説明を行いましょう。

なお、派遣社員の有給休暇については以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご一読ください。

>>【企業向け】派遣社員の有給休暇は誰が付与する?条件やルール、日数を解説

人材派遣会社への相談を欠かさずにする

人材派遣会社と連携し、契約内容や法的な制約を確認した上で、検討・協議を重ねます。

また、労働者派遣契約の締結期間中での直接雇用への切り替えは、契約違反となる可能性があるため、注意が必要です。

派遣社員の直接雇用については、以下の記事で詳しく説明しています。あわせてご一読ください。

>>派遣社員を直接雇用する方法|採用のミスマッチを防ぎ定着を促すには

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

雇用安定措置についてまずは人材派遣会社に相談を

本記事では、派遣社員の雇用を守るための雇用安定措置について詳しく解説しました。

もし現在、「派遣社員を受け入れていて、雇用安定措置の実施に該当しそうな対象者がいる」という状況ならば、まず人材派遣会社に相談をしましょう。

雇用安定措置は基本的に、人材派遣会社と派遣先企業の協議の上、進めていくことになるため、人材派遣会社への連絡が不可欠です。

なお、パーソルテンプスタッフでは、人材派遣を中心に、紹介予定派遣、人材紹介、アウトソーシング・業務委託など幅広いサービスを提供しています。派遣社員を受け入れたい場合や社員を採用したい場合など、人材に関するお困りごとがございましたら、ぜひパーソルテンプスタッフへお気軽にお問い合わせください。

- 記事をシェアする