HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

地域の未来をひらくローカル人事論 vol.001

選ばれる地域企業がやっていること

- 記事をシェアする

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。Inquiry合同会社 代表社員CEO、ラーニングデザイナーの山本 一輝 氏による「地域の未来をひらくローカル人事論」をこれから6回連載でお届けします。

地域密着で事業をされる地域企業の人と組織に関わる皆さまだけでなく、郊外拠点や中小企業などにも参考にしていただけるコラムです。

第1回は地域密着企業の環境変化や課題、「選ばれる」地域企業についてお伝えします。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.002:地域企業の人事採用のリアル

vol.003:地域企業の人材育成戦略

vol.004:競合ではなく協働へ、地域ぐるみで課題を解決する「地域の人事部」とは

vol.005:不確実な時代に考える幸福のキャリア論競

vol.006:地域で働く未来をひらく「3つのフク業モデル」

選ばれる地域企業がやっていること

私の会社は地域を軸に事業を続けてきたローカルベンチャーです。本コラムは「地域の未来をひらくローカル人事論」と題し、地域企業による地域企業のための人事論考として、地域密着で事業をされる地域企業がVUCA時代を乗り越えるための人と組織の実践知について、これから6回に渡り連載をいたします。

次回より各テーマについて具体的な施策や事例についてお伝えしていきますが、本稿では他の回にも共通する考え方を、実際に私が支援した事例をもとにご紹介します。

人材が最も深刻な経営課題だけど…

「いい人がいたら採用したいけれど、新卒を採用しても育てる余裕がない」

「ただでさえ不人気な業界。田舎だから若者は来てくれないよ」

「求人媒体はいろいろ試したけれど、費用対効果が悪く内定を出しても辞退されてしまった」

私は全国で企業の研修や経営支援を行う中で、多くの経営者や人事担当者と対話してきましたが、こういった中小企業の“人”に関する悩みの話題は枚挙に暇がありません。

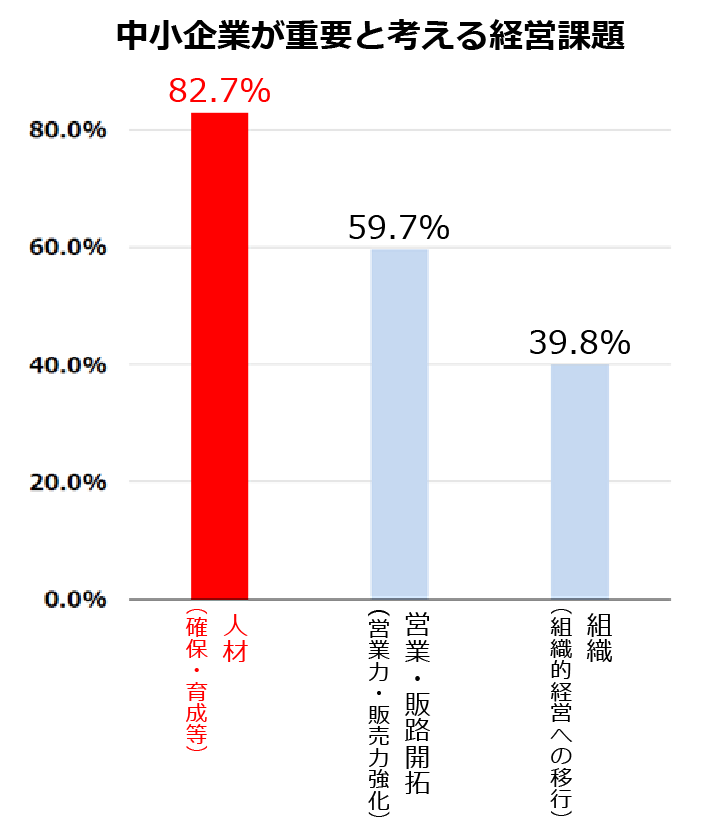

実際、中小企業4,300社を対象にした調査でも「中小企業が抱える重要な経営課題は何か」という質問に、82.7%が「人材(確保・育成等)」を挙げています。

※出典 | 株式会社帝国データバンク「中小企業の経営力及び組織に関する調査研究報告書( 2022 年 3 月) より作成

日本の出生数が過去最低を更新、消滅可能性都市などセンセーショナルな言葉がメディアで報じられています。

人口減少が経営に影響を与えるのは自明の理、何かしら策を講じなければなりませんが、具体的に動き出している企業はあまり多くないように感じます。

私がこういったテーマの講演をするときにも、まず冒頭で「VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)」についてお伝えすることが多いです。人口減少社会のインパクトや昨今の技術革新、新型コロナウイルス感染症などがもたらしてきた経営環境の変化についての話をするのですが、そういった変化が急激に起こるために自社にどんな影響を与えるのか、具体的にはピンとこなくなってきているかもしれません。

ある企業の管理職は「うちの代表は危機感がないように見える。今動かないとまずいのに」と、経営者に進言するも取り合ってもらえない状況に不満を漏らしていました。皆さんの会社ではいかがでしょうか。

喧伝され過ぎてしまい危機に慣れてしまっていたり、「うちはまだ大丈夫だろう」という正常化バイアス、あるいは諦めのような気持ちもあるかもしれません。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給モデル(2018年度版)によるシミュレーションによると、労働人口は2022年の6,902万人から2030年に6,556万人、2040年に6,002万人と減少する可能性があるという予測が出されました。

つまり15年ほどで900万人が日本からいなくなる計算です。2021年時点の東京都の労働人口が814万人ですので、東京都一つ分以上の労働人口が日本から消える可能性があるわけです。こう表現すると待ち受ける変化の大きさが少しイメージできます。

47都道府県で均等に減っていけばまだよいですが、人口減が著しい地域では減り幅が大きいのは容易に想像できることでしょう。

「ゆでガエル現象」という言葉がありますが、じわじわ悪化していく今こそ手を打たねば条件不利な地域企業は取り返しのつかない状況になってしまうかもしれません。

「そうは言っても何をしたらいいか分からない、地域企業は何をしたってどうせ変わらないよ」

もしかすると、今読まれている方の中にはそんな気持ちを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

経営環境の変化にいかに対応するか

経営に必要な資源として語られる要素として「人・もの・金」があげられますが、同様に企業が置かれた環境をいかに捉えるかも重要です。

経営環境を分析するフレームワークに「PESTEL」というものがあります。外部環境の要因を分析し、戦略立案や意思決定に活用するためのフレームワークで「PESTEL」は「Political(政治)」「Economic(経済)」「Social(社会)」「Technological(技術)」「Environmental(環境)」「Legal(法的)」の頭文字を取ったものです。

Political(政治):政府の政策や規制、政治的安定性など

Economic(経済):景気、インフレ、為替レート、失業率など

Social(社会):人口動態、ライフスタイル、価値観、消費者ニーズなど

Technological(技術):技術革新、デジタル化、インターネットの普及など

Environmental(環境):気候変動、自然災害、環境規制など

Legal(法的):労働基準法、消費者保護法、競争法など

変化は「P」→「E」→「S」と上から順に影響を与え、経営環境を左右します。一例を挙げてみましょう。新型コロナウイルスが発見され、政府がさまざまな感染対策を講じた結果、経済は大きな影響を受けました。テレワークや不要不急の外出を控えることが推奨され、人々の生活様式やニーズが大きく変化し、飲食のデリバリーサービスやテイクアウトが全国的に広まっていったような流れです。

同じ業種・規模・売上があったとしても、東京都内と地方都市では商圏も人材の採用難易度も異なります。教育機関が近ければ学生アルバイトの採用も期待できるでしょうし、レジャーに適した自然環境や観光地が近くならば季節が客足に影響を及ぼします。当然ながら最低賃金が違えば人件費も変わってきます。

また、人が多い都市部の方が一概に有利とも言えません。事業所の数が多いことは競争が起こりやすく、人材の奪い合いが熾烈になり人件費や採用コストも高騰します。

帝国データバンクが2024年3月に実施した人手不足に関する企業アンケートでは、東京都内の企業でも正社員が「不足」と感じていると答えた割合は55.3%と三年連続の増加となり、過去最高水準に達しました。インバウンドの影響で、サービス業の需要が急騰していることもあるようです。

地域企業から見ると、これまでは地元から大都市に人が流出しているイメージが強かったかもしれませんが、東京でも人材不足が深刻になってきています。今後は海外からの影響も無視できません。

外資系企業という破壊的イノベーター

今、今後の日本を象徴するような変化が熊本で起こっています。それは、半導体の受託生産で世界最大手の台湾企業「TSMC」が、熊本県菊陽町に日本では初めてとなる巨大な工場をつくったことによる、空前の半導体バブルです。

台湾など海外からの労働者が工場にやってきたことで、住宅需要が急増し、供給が追いつかないほどになったため、工場周辺の賃料は5割も上がったそうです。熊本市の繁華街には多くの人が流れ、飲食店の売上も増加、同時に労働力を確保するためアルバイトの時給水準も上がっています。TMSCの影響はすさまじく、九州フィナンシャルグループの発表によると、TSMCなどの進出にともなう熊本県内への経済波及効果は、2031年まで(10年間)で6兆8,000億円あまりにのぼるという試算です。

労働者からすると、これはうれしい変化と言えるかもしれません。しかし企業からすると、地元製造業の倍近くの給与を出す外資系に人が流れていくことで、さらに採用難になっていくことが予想されます。熊本の地域企業は対応が迫られることになりますが、果たしてこのような環境変化を地域企業は予測していたでしょうか。

このケースのように今後は外資系企業が黒船のように地域に入ってくる可能性も想定されます。もはや地域内競合や地域VS大都市という人の奪い合いだけではないのです。

このような変化に対応していくためには、経営環境を見極めながらこれまで以上に適切な戦略をとる必要があります。地域企業には地域企業の戦略が必要なのです。

私が支援してきた企業は、人口流出地域にあり採用難な業種の中小規模の企業がほとんどです。しかし、すべての企業が「選ばれない」かというと、そうではありません。

選ばれるには選ばれるだけの理由があるのです。

選ばれる地域企業がやっていること

ここでいう「選ばれる」という言葉には二つの意味がありますので定義しておきます。

一つ目は採用定着や働きがい、働きやすさという観点で応募者や従業員から選ばれること。二つ目は地域で事業を継続する上で、不可欠な「取引先」「顧客」「業界」「自治体」などのステークホルダーから選ばれることです。

ポイントは「一石数鳥」

求職者に自社への理解を促す「採用広報」、新規顧客獲得につなげる「営業広報」、従業員に会社の方向性を伝える「社内広報」など、企業活動にはさまざまな広報機会があります。

一般的にこれらの広報活動は、担当部門で分担を決め、実施されていることでしょう。大企業の強みは専門分野と業務を絞り込み、適材適所によって高い生産性を実現することにあります。しかし、人手が足りない地域企業では、ノウハウを有する者がおらず人を配置できないということもめずらしくありません。

地域企業の限られた資源でいかに成果を上げるか。この難題を解くポイントは各々・別々にではなく、協同してまとめて実施することが鍵となります。

工場見学イベントを、地域を巻き込み担い手を増やすファンづくりの機会に

新潟県五泉市の人口は2024年5月時点では約4.6万人、高品質の国産ニット「五泉ニット」の産地としても有名です。国内海外のアパレルブランドのOEMを請け負い、その高い技術力と品質は国内屈指。五泉市には多くのニット関連企業があります。

しかし、ファストファッションの台頭、価値観の変化、景気低迷などの影響を受け、最盛期の売上は802億円に上ったにも関わらず、2014年には115億まで減少しました。

この状況を打破するため、五泉ニット関連企業によりつくられる五泉ニット協同工業組合と行政は、地域ブランド化事業に取り組んだのです。

※引用 | 五泉ニット工業協同組合 「五泉ニット地域ブランド化事業」

この取り組みの一つとして、2016年からニット企業が合同で行う工場見学イベント「GOSEN KNIT FES」が始まりました。このフェスは、生産工程をお客様に見てもらったり、製造に関わる職人と触れ合う機会を持ってもらうことで、五泉ニットに興味をもってもらうのが狙いでした。しかし、来場者は伸び悩んでしまいます。そのような状況でイベントの企画運営をしていくことに限界を感じる中、私に相談をいただいたのでした。

ニットフェスの様子

イベント広報と企画が直近の課題ではありましたが、私はこのフェスのためだけに広報するのではなく、もっと根本的な問題から解決しなくてはならないのではないかと考えました。業界が慢性的に抱える担い手の育成、自分たちとともに価値を発信してくれるファンの拡大が重要なのではないかということです。

担い手は需要と供給の二つが必要です。高品質の五泉ニットの価値を理解し買い支えてくれる需要の担い手、そして生産者として製造に関わり次世代に産業を伝えていく供給の担い手です。どちらかが欠けてしまっても産業は立ち行かなくなります。

「GOSEN KNIT FES」を単なる工場見学イベントとするのでなく、担い手となる人材育成の機会、買って終わりではない産業振興に関わってくれる関係人口(=ファン)の輩出を目的に据え、企画から再度検討しました。

そして、2019年より二つの企画が実現しました。一つは地元の高校生に授業の一環で関わってもらい、フェス来場者に楽しんでもらうための活動をする「高校生プロジェクト」。もう一つは、フェスを盛り上げるイベントを自分たちで企画し、コミュニティーデザインやPRを実践して学ぶ人材を一般公募する「アンバサダープロジェクト」でした。

「高校生プロジェクト」は、廃棄される残糸残反を使ってノベルティを開発し来場者に提供するなどの活動をしたり、「アンバサダープロジェクト」では、市外県外から毎年参加者が集まりライトアップやクラフトマルシェを企画開催しました。この二つのプロジェクトは、動員数を大きく増加させ、来場されたお客様を楽しまることを実現したのです。

ニットフェスアンバサダーの皆さん

ニットアートのライトアップ

その後も二つのプロジェクトは継続しています。何度もアンバサダーとして参加してくれる外部人材が現れ、フェス以外の時も自主的に五泉ニットや地域の取り組みを発信する活動が始まったり、高校生も卒業後にアンバサダーを希望する者、さらにはニット企業へ就職するケースも出てくるようになったのです。

地域振興にも貢献する「GOSEN KNIT FES」は、今やニット企業だけでなく自治体や他業種から応援されるものとなり、まちを代表するイベントの一つとなっています。

イベントをイベントで終わらせない。制限制約があるからこそ人はクリエイティブになれます。

一つの打ち手で一つの課題を解決するのではなく、常に一石二鳥、三鳥と解決できる打ち手を講じることはできないか。最小限の手で最大限の成果を目指すこと、そして自社で出来ないことは他者と協働することを地域企業の基本的な戦略としましょう。これはあらゆる経営課題に言えることです。

【参考・出典】

株式会社帝国データバンク「中小企業の経営力及び組織に関する調査研究報告書(2022 年 3 月)」

独立行政法人労働政策研究・研修機構「2023 年度版 労働力需給の推計(速報)」

総務局 報道発表資料 「東京の労働力(令和3年平均結果)」(2022年3月30日)

日本経済新聞「東京都内の企業「正社員が不足」55% 過去最高水準」(2024年3月26日)

NHKニュース「TSMCなどの進出 県内への経済効果は6兆8000億円余」(2023年8月30日)

JASMホームページ

五泉ニットホームページ「地域ブランド化事業」

\山本氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

選ばれる「地域企業」になる、ローカル人事戦略

Profile

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

株式会社リクルートにて教育機関の広報や組織開発、高校の進路講演講師を担当。仕事の傍ら東北被災地域の若者のキャリア教育やまちづくり活動に参画し、地方創生のリアルを学ぶ。2016年に独立、2021年にInquiry合同会社を設立。人を起点とした持続可能な社会づくりをテーマに、中小企業の戦略人事や組織開発の伴走支援、産官学の人材育成に関する企画コーディネートの他、研究者として人と組織の学習について探究し現場への応用実践を繰り返す。2022年4月、全国の地域の人事部団体の協働共創を生む繋がりを目的とした互助団体「地域人事部アライアンスネットワーク」を発足、現在16団体が加盟し活動中。

- 記事をシェアする