HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

地域の未来をひらくローカル人事論 vol.005

不確実な時代に考える幸福のキャリア論

公開日:2025.02.13

- 記事をシェアする

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。Inquiry合同会社 代表社員CEO、ラーニングデザイナーの山本 一輝 氏による「地域の未来をひらくローカル人事論」。地域密着で事業をされる地域企業の人と組織に関わる皆さまだけでなく、郊外拠点や中小企業などにも参考にしていただけるコラムです。

第5回は人材開発的な視点から、一人ひとりがいかに働いていくかについて考えます。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:選ばれる地域企業がやっていること

vol.002:地域企業の人事採用のリアル

vol.003:地域企業の人材育成戦略

vol.004:競合ではなく協働へ、地域ぐるみで課題を解決する「地域の人事部」とは

vol.006:地域で働く未来をひらく「3つのフク業モデル」

不確実な時代に考える幸福のキャリア論

これまでの回では、企業側の視点で採用や育成について述べてきました。今回は人材開発的な視点から一人ひとりがいかに働いていくかというキャリアの考え方を紹介します。

地域企業の経営者・人事担当者の皆さんも自分事として考えることで、選ばれる企業の在り方が見えてくるはずです。

人材と一口に言っても老若男女一括りにはできませんので、本稿では筆者が主に関わってきた学校を卒業して新卒として働く方、数年程度の社会人経験を有する第二新卒の方など、主に20代の若者世代を想定します。

地域企業が持続的に発展していくためには、多くの企業で若者の採用を避けて通ることはできないはずです。求人募集をしてもなかなか応募がないという困りごとは全国各地で数多聞いてきましたが、皆さんはその理由をどのように分析しているでしょうか。

賃金が安いから。休みが少ないから。仕事がきついから。不人気な業種業界だから。そもそも人口減少しているから。あるいは単に知られていないからでしょうか。これまでのコラムを手掛かりに顧みると要因も浮かび上がってくるかもしれません。

要因は一つだけでなく複数が考えられますが、意外に自己分析ができておらず、曖昧なままにしている企業が多い印象です。

当然ですが「求人を出しても応募がない」と「応募があるが辞退されてしまう」では問題の性質は違います。今までの自分たちのやり方が通用しなくなり、“なんとなく”採用できないと訴え、十把一絡げに採用難としてしまってはいないでしょうか。

孫氏の兵法の有名な言葉「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」がありますが、闇雲に取り組むのではなく、まずは相手(=自社が求める人材)のことをよく理解すること。そのうえで自社を分析し、できること/できないことを見極め、社会情勢や情報を把握していくことが肝心です。

若者のなかに蔓延る安定信仰

若者はどのような心理で将来を考えているのかを見てみたいと思います。

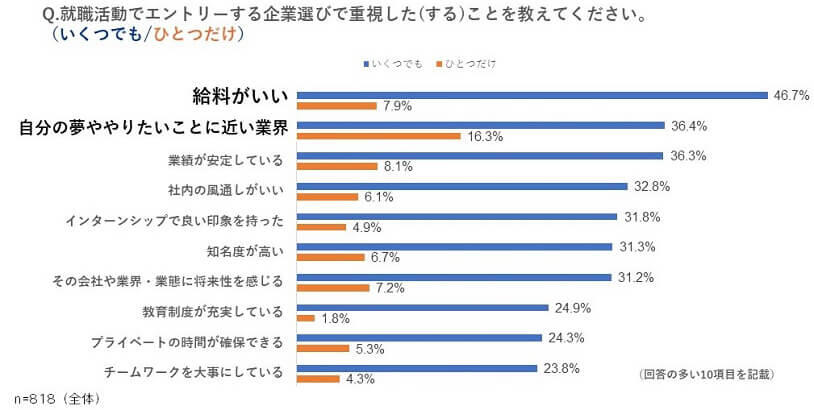

電通が2024年に行ったZ世代の学生を対象にした調査によると、就職活動時にエントリーする企業選びで重視するポイントの1位は「給料がいい」(46.7%)、2位は「自分の夢ややりたいことに近い業界」(36.4%)、3位は「業績が安定している」(36.3%)と回答しています。一方で、「最も当てはまるものをひとつ選ぶ」形式の設問では「給料がいい」の倍近くを上回り「自分の夢ややりたいことに近い業界」(16.3%)がトップとなっています。

※引用|株式会社電通「Z世代就活生 まるわかり調査2024」

給料はやはり気になってはいるものの、それ以上にエントリー時は自己実現や自分らしさを重視する傾向が見てとれます。

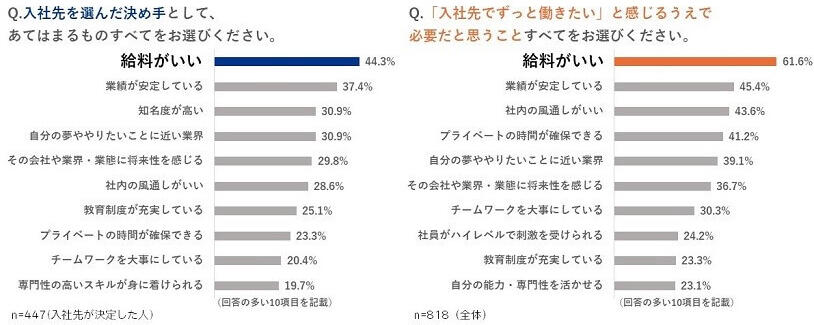

同調査では最終的に何を決め手に入社先を選んだか、さらに入社先で働き続ける上で必要だと思うことを尋ねていますが、1位はいずれも「給料がいい」、次いで「業績の安定」を挙げ、「やりたいこと」を上回っていました。

就職活動を考えた当時は大企業中心で、キラキラした華やかな業界や興味関心ある業界を選んで活動しますが、実際入社する際には安定を志向しているようです。給料も当然ですが企業の業績がよくなければ人件費には充てられませんから、安定性を判断する上では気になる点でしょう。

※引用|株式会社電通「Z世代就活生 まるわかり調査2024」

その他就活生を対象にした調査結果を複数見比べましたが、安定性を重視する傾向は共通している傾向のようです。

加えて、近年は転勤がなく望む場所で働くことができる勤務地限定志向、事業内容や仕事のやりがい、企業の社会性なども判断基準になってきています。就活情報サイトでは、SDGsに対する取り組みやD&Iを基準とした企業情報の特集が組まれているのも一つのトレンドです。

学生の価値観も多様ですので一概には言えませんが、やりたいことや自己実現を求める一方、就職活動を通じて社会の現実に触れ、安定性や堅実さへと傾斜していく様子が想像できます。就職先の意思決定には親の影響を受けている傾向を鑑みると、親世代の価値観が作用している可能性も考えられます。

誰も予測できない不確実な時代…そこには自らのやりたいことや興味関心に確信がなく、親の意見を覆すような展望も持てず、本心を押し殺して選んだ「生存戦略としての安定性」ともいえる諦念を感じます。不景気の環境で育った若者たちが安定以外の道を選ぶというのは、よほどのことでしょう。

若者のこうした心理状態は、世相を反映した我々社会人の生き方を映す鏡のようにも見えます。

働く幸せをいかに実現するか

大学卒業を機に、地域で学んでいた若者が大都市圏に流出していく傾向を以前にも触れました。

就職を機に地域を出ていく大学生の多くは、やりたいこと(やりたい仕事)がないことを理由に挙げる傾向があります。確かに、学生のやりたいことに応えられる職場は地域企業では少ないかもしれません。

しかし、やりたいと思って選んだ仕事が自分に合っているかどうかはわかりませんし、本心を偽って選んだ安定の仕事が長く続けられるものとも限りません。

新卒入社後の離職率が変わらないのは、ミスマッチ以前にそもそもの選択軸がずれているのではないでしょうか。

一人ひとりが自らのキャリア形成と向き合わなければならなくなった今、その中心にある「“働く”の価値観」を捉え直すタイミングがきているように感じます。

本来、私たちは安定のためでも、やりたいことのためでもなく、自らの幸福(=ウェルビーイング)のために働いているはずです。

安定ややりたいこと基準ではなく、幸福感を基準に新たなキャリアの在り方を考えてみましょう。

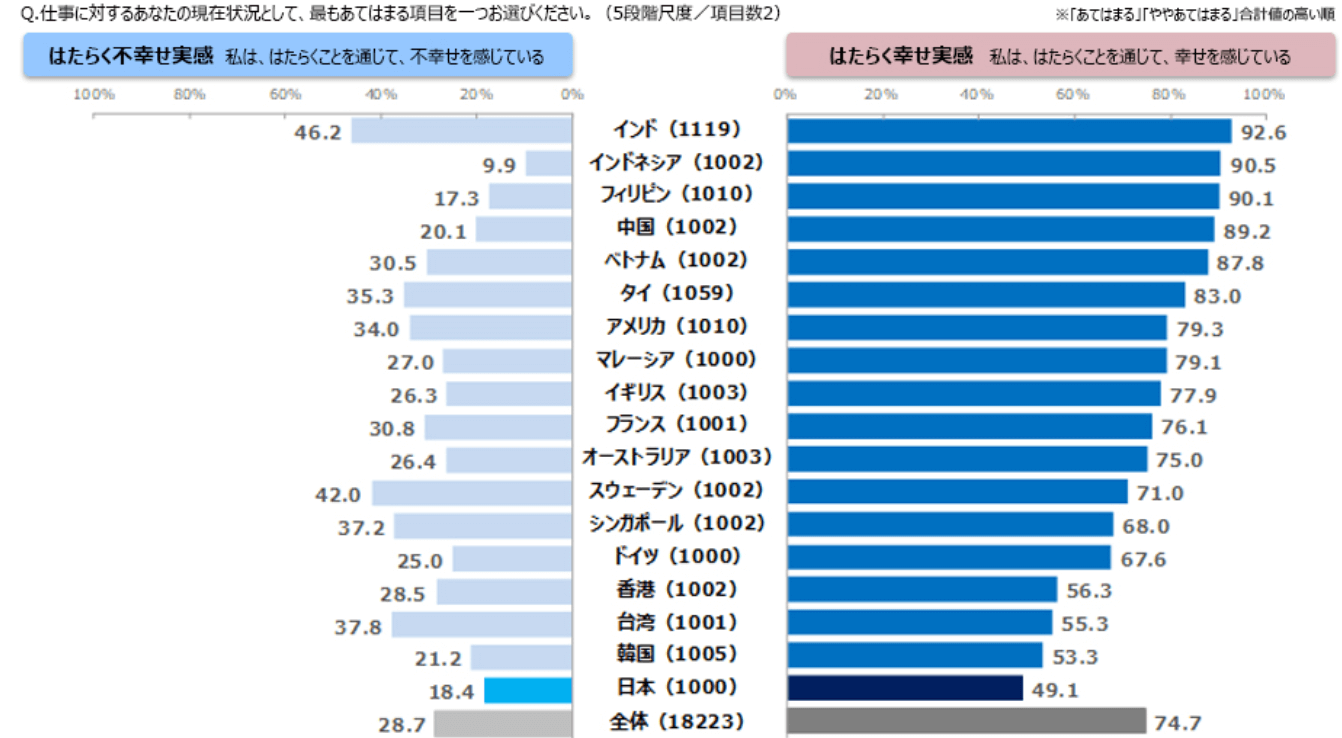

働く幸福実感の低い日本

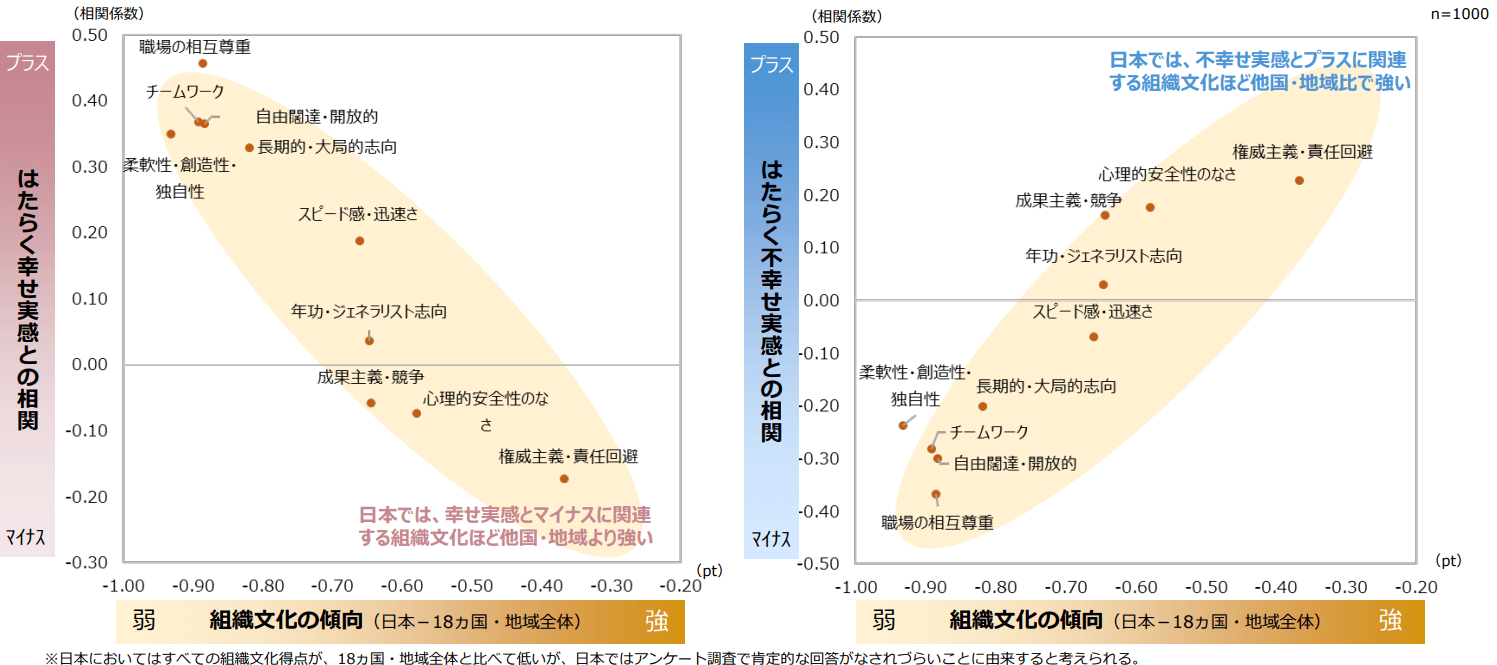

パーソル総合研究所が2022年に実施した調査「グローバル就業実態・成長意識調査 はたらくWell-beingの国際比較」を見てみましょう。欧米地域を含めた世界18ヵ国・地域の主要都市における就業実態・成長意識調査を比較したところ、日本は他国に比べて働くことを通じた幸福実感も低く、また、不幸せも感じていないといった特異な結果が明らかになりました。

※引用|パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査-はたらくWell-beingの国際比較」

職場の文化についても調査しており、日本企業においての特徴的な組織文化は他国と比べ「権威主義・責任回避」が相対的に強く、「職場の相互尊重」などが弱いことがわかりました。また、この傾向が働くことを通じた幸福感に対して負の影響を与えていることも同調査では指摘しています。皆さんの職場ではいかがでしょうか。

※引用|パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査-はたらくWell-beingの国際比較」

調査結果から、日本では元来仕事を通じて幸福になるという認識が希薄であること、また、仕事とプライベートに切り分け、趣味・娯楽といった休日を通じて幸せを追求してきた姿が読み解けます。

「働くことは苦役であり、仕事では我慢することが当たり前」「職場は心を許せる場ではなく、上司や会社からの理不尽に耐え忍ぶ」見方を変えれば、安定のために日本は長らく幸福感を犠牲にしてきたと言っても過言ではありません。

そうした親の姿が模範となり、昨今の若者のキャリア選択の潮流をつくってきているとも考えられます。

働くことを通じていかに幸せになるか?

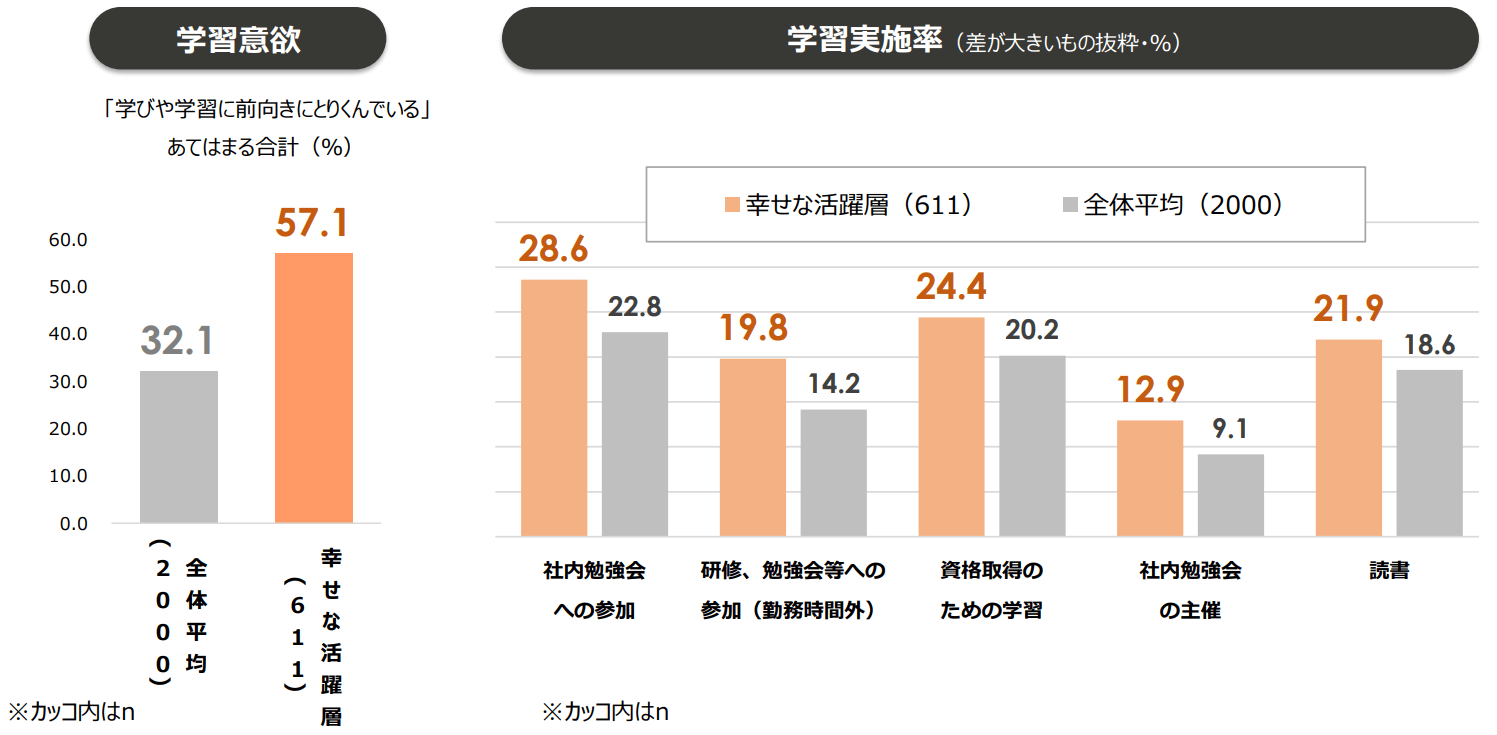

立教大学の中原淳教授、ベネッセ教育総合研究所、パーソル総合研究所の3者が共同で行った「若年就業者のウェルビーイングと学びに関する定量調査」では、若手社会人が幸せに働くためのヒントを提示しています。

「働いていて幸せを感じる状況」について1,600名の若手社会人(25~35歳)から自由回答を集めたところ、最も多かった回答は、「働いていて幸せを感じることがない」となり、約4割が「ない/わからない/考えたことがない」と回答しています。先述の国際比較の調査と一致する結果となりました。

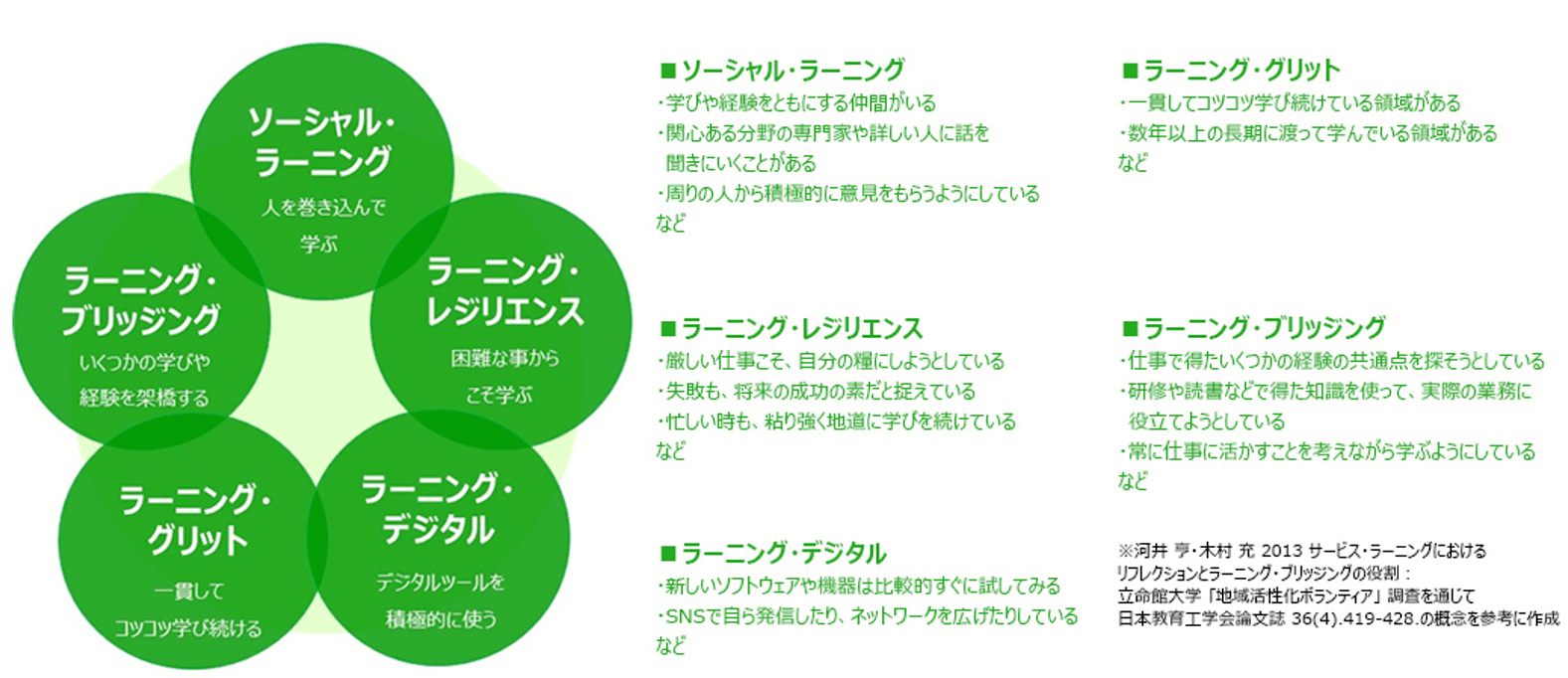

同調査では「どうしたら幸せに活躍できるのか」を探求しており、その結果幸せに活躍している若手社会人の特徴は「学びに対する姿勢」にあると結論づけ、さらに学び方を類型化しています。

※引用|パーソル総合研究所・ベネッセ教育総合研究所・中原淳 「若年就業者のウェルビーイングと学びに関する定量調査」

このなかで最も幸せに活躍することに影響しているのは、人とともに学ぶ「ソーシャル・ラーニング」です。

これまで、どんな仕事をするかや安定した職場にばかりに意識が向けられてきましたが、仕事を通じて幸せを実感するには、他者とつながり、いかに学ぶかが重要であること。つまり就職後の個々人のあり方が鍵になることが示唆されました。これは若者に留まらずミドルやシニアのキャリアの在り方においても重要な観点でしょう。

働き方改革が推進された当時はワーク・ライフバランスが注目されました。人生100年時代、一生涯学習社会となるこれからは、仕事と生活に「学び」を取り入れたワーク・ライフ・ラーンバランスがポイントになります。

仕事の意味を拡張する

日本は仕事を通じて幸せを感じられていない現状を見てきましたが、裏を返せば、仕事の捉え方次第でさらに充実した人生を送ることができる可能性を示しているともいえます。

都市で働くことや収入の多寡は、幸せには直結しないことが、数多くの調査で明らかになっています。近年、地域で複業をしたい人も増えていますが、それは本業だけでは満たせない、収入以外の“何か”を求めているからかもしれません。

これまでの支援経験から提案したいこと…それは働くことを「生活の糧を得るため」から、「生きたい人生の表現手段」として意味を捉えて直すことです。いわゆる「ジョブ・クラフティング」の考え方です。

ジョブ・クラフティング(Job crafting)とは、与えられた仕事を主体的に捉え直すことで、やりがいのあるものに仕事を創り変えていくことを指します。以前の回でも触れましたが、仕事は選べずとも向き合い方は誰でも選ぶことができます。

表現とは、一人ひとりの幸せが体現された状態であり、振り返ったときに「自分の人生はこうだった」と語れるものをイメージしましょう。

たとえば、「目の前の人を笑顔にし、多くの人の記憶に残る」を人生の意味として求めるなら、美味しい料理で人を喜ばせる仕事もあれば、お笑い芸人もあり得るかもしれません。自分の個性や強みを考慮し選びましょう。

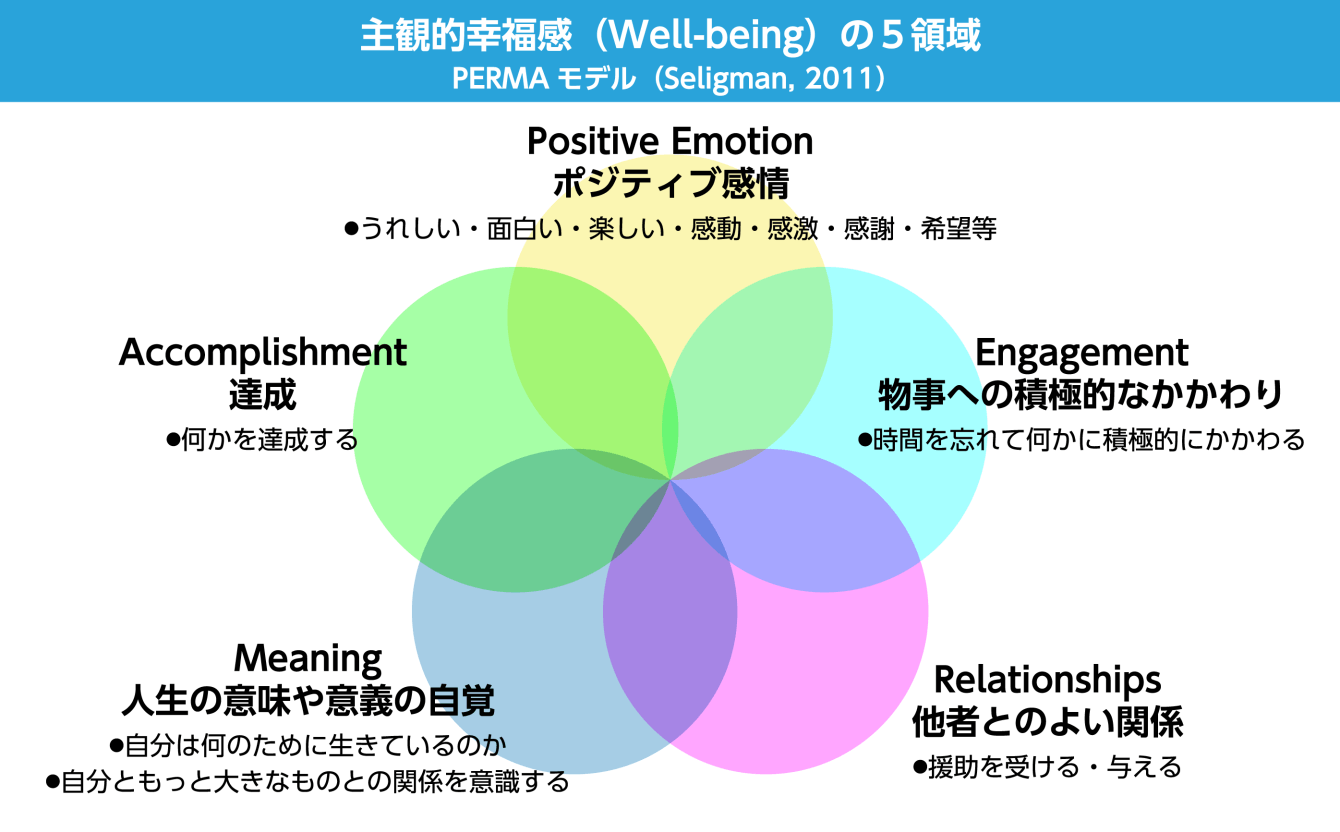

この時、ポジティブ心理学で提唱されている持続的な幸せを構成要素「PERMA(パーマ)モデル」が参考になります。

Positive Emotion(ポジティブな感情)、Engagement(没頭)、Relationships(人間関係)、Meaning(人生の意味や意義)、Accomplishment(達成)の5つの要素が持続的な幸せには有効とされています。どの要素を重視するかは個人差があるので過去の経験と照らし合わせてみることをおすすめします。

※引用|金沢工業大学「人間の“幸福”や“喜び”などを研究する「ポジティブ心理学」の意義を聞く」

「生きたい人生」は一人で内省するだけでなく、他者と対話をすることでも気づきが得られます。先述の「学びに対する姿勢」は絶好の機会となるでしょう。一つの仕事で表現できないならば、本業以外に複業兼業を行うこともよいかもしれません。

もし漠然とした不安に駆られて消去法的に安定を求めたり、やりたいことが見つからず劣等感を感じているならば、本稿を参考にぜひ振り返ってみてください。

地域企業にもチャンスがある

大都市圏の企業で働いた方が給料も高いですし、生活面も物質的な豊かさは満たされやすいでしょう。人との出会いの機会や経験の多様さについても同様です。しかし、働くことを通じた幸せの実現には地域差はありません。

転職のハードルが下がった時代においては、若者たちに安定だけで長く勤めてもらうことは難しいかもしれません。これからは成長ややりがい、仕事の意味やつながりなど、働くことを通じて得られる精神的な豊かさがより一層重要になります。

社会課題解決と事業がつながっていたり、顔が見える関係性のなかで仕事をする地域企業は、精神的な豊かさを感じやすい環境です。若者が活躍できる場は社内外にたくさんあります。

選ばれる地域企業の第一歩として、まずは自社で働く社員が働くことを通じた幸せを実現できているかを調査してみましょう。会社で働き続けている理由を聞いてみると現状の評価も把握できます。社員が幸福を感じていれば、リファラルも生まれやすいのは想像に難くありません。

私たちは人生を豊かにするために働いています。これは社員だけでなく経営者も同様のはずです。

仕事を通じて社員一人ひとりが自らを幸せにする場=会社と捉え直すと、会社と社員の関係はこれまでとは違った見方ができます。

類は友を呼ぶ。幸せを実感してイキイキしている人の周りには幸せな人は集まりやすいものです。我々も幸せに働く背中を若者たちに見せていきましょう。

【参考・出典】

株式会社電通「Z世代就活生 まるわかり調査2024」

パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査-はたらくWell-beingの国際比較」

パーソル総合研究所・ベネッセ教育総合研究所・中原淳 「若年就業者のウェルビーイングと学びに関する定量調査」

金沢工業大学「人間の“幸福”や“喜び”などを研究する「ポジティブ心理学」の意義を聞く」

\山本氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

選ばれる「地域企業」になる、ローカル人事戦略

Profile

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

株式会社リクルートにて教育機関の広報や組織開発、高校の進路講演講師を担当。仕事の傍ら東北被災地域の若者のキャリア教育やまちづくり活動に参画し、地方創生のリアルを学ぶ。2016年に独立、2021年にInquiry合同会社を設立。人を起点とした持続可能な社会づくりをテーマに、中小企業の戦略人事や組織開発の伴走支援、産官学の人材育成に関する企画コーディネートの他、研究者として人と組織の学習について探究し現場への応用実践を繰り返す。2022年4月、全国の地域の人事部団体の協働共創を生む繋がりを目的とした互助団体「地域人事部アライアンスネットワーク」を発足、現在16団体が加盟し活動中。

- 記事をシェアする