HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

地域の未来をひらくローカル人事論 vol.003

地域企業の人材育成戦略

公開日:2024.11.25

- 記事をシェアする

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。Inquiry合同会社 代表社員CEO、ラーニングデザイナーの山本 一輝 氏による「地域の未来をひらくローカル人事論」。地域密着で事業をされる地域企業の人と組織に関わる皆さまだけでなく、郊外拠点や中小企業などにも参考にしていただけるコラムです。

第3回は、地域企業の人材育成戦略と人を育てられる組織が生き残れる時代に何をすべきかをお伝えします。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:選ばれる地域企業がやっていること

vol.002:地域企業の人事採用のリアル

vol.004:競合ではなく協働へ、地域ぐるみで課題を解決する「地域の人事部」とは

vol.005:不確実な時代に考える幸福のキャリア論競

vol.006:地域で働く未来をひらく「3つのフク業モデル」

地域企業の人材育成戦略 ー 人を育てられる組織が生き残れる時代に何をすべきか ー

今回は、人材育成の実態と導入の必要性、取り組みのポイントと地域企業ならではの事例をお話します。

人材育成できていますか?

人材育成の重要性は言わずもがな、多くの方が理解されていると思います。

これまでのコラムでも解説してきた通り、採用が極めて困難な時代です。教育不要な即戦力となる人材を採用することは容易ではありません。新卒や未経験者を採用し育成していくことは、どのような業種の企業おいても避けて通ることはできないはずです。

では、地域企業ではどんな人材育成が行われており、どのような課題があるのでしょうか。

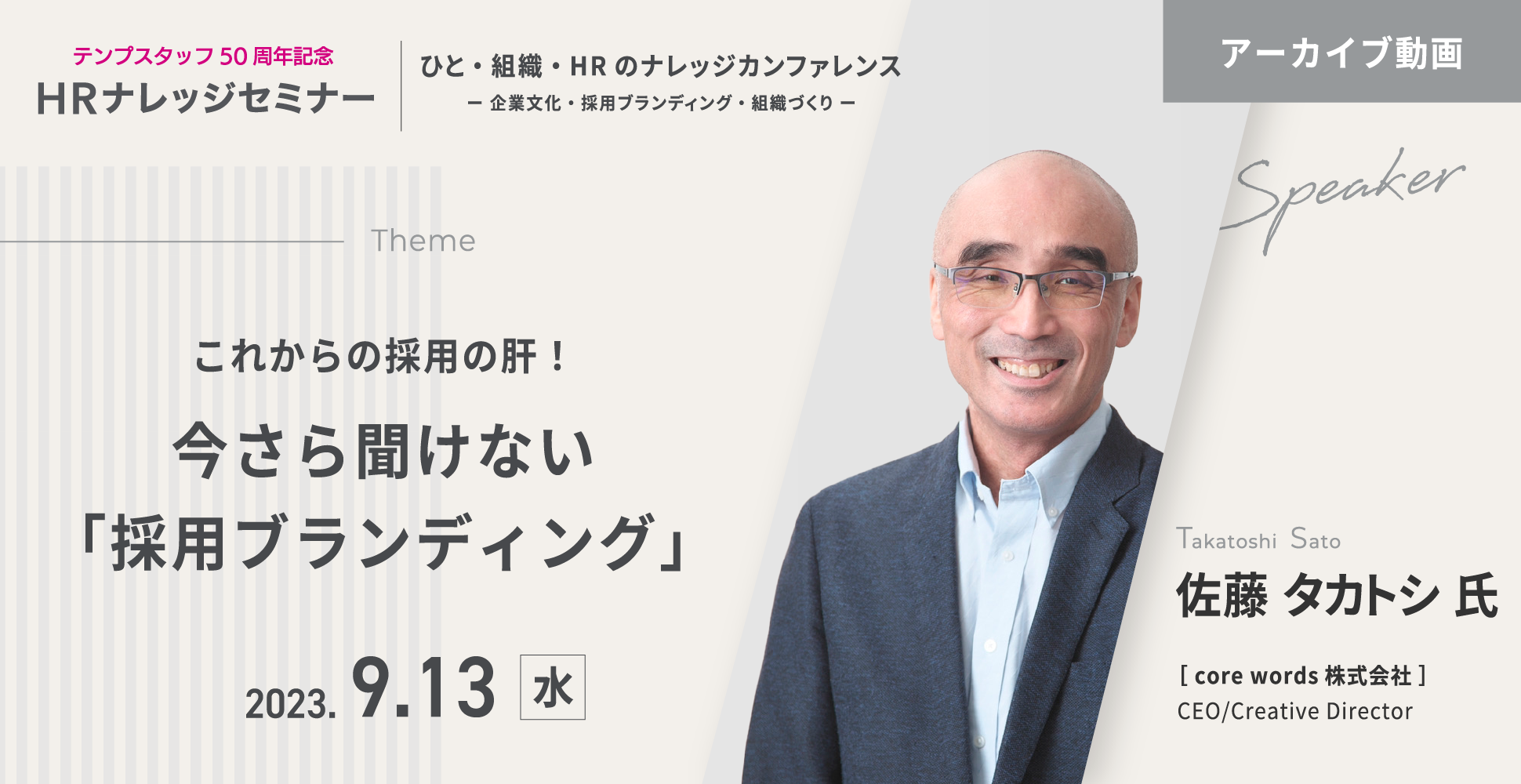

商工中金が2022年に実施した、全国の中小企業の2,540社を対象にした人材育成状況に関する調査によると、人材育成として取り組まれているものは「OJT」77.9%が最も広く実施されており、次に「社内研修」60.7%や「金銭的支援」53.0%、その他、外部講習、ITスキル、勤務制度の整備などが行われていることがわかります。

図1 人材育成の取り組み状況結果(複数回答)

※引用 | 商工中金中小企業の人材育成の状況について(2022年 8 月商工中金景況調査 トピックス調査分)

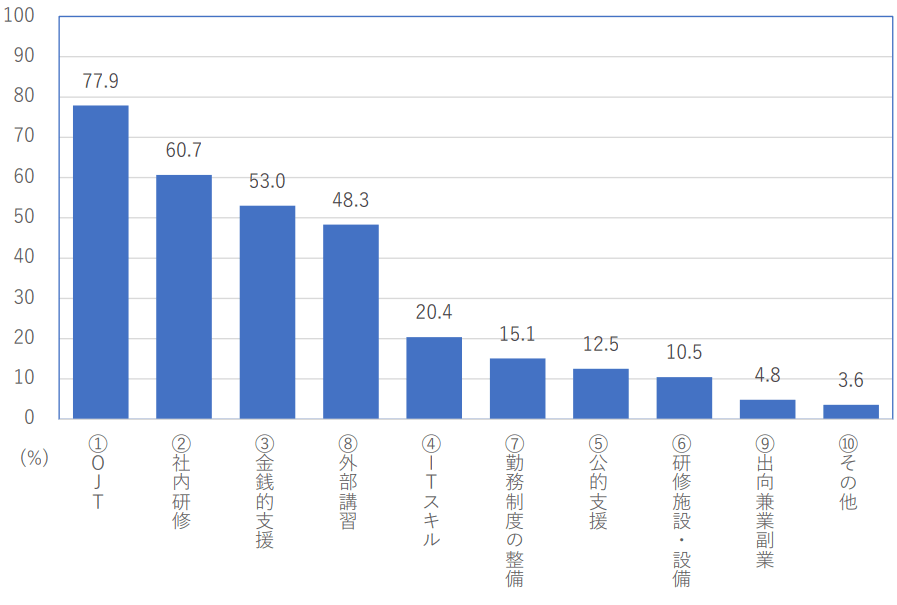

続いて同調査の人材育成の体制と課題について見てみます。

最も多い回答は「現場に任せている」41.2%。「特に決めていない」18.0%と合わせると、約6割の中小企業が人材育成について計画的組織的な人材育成がなされておらず、体制が不十分なことがわかります。従業員数と比例しており、小規模な事業所ほどこの傾向は顕著です。

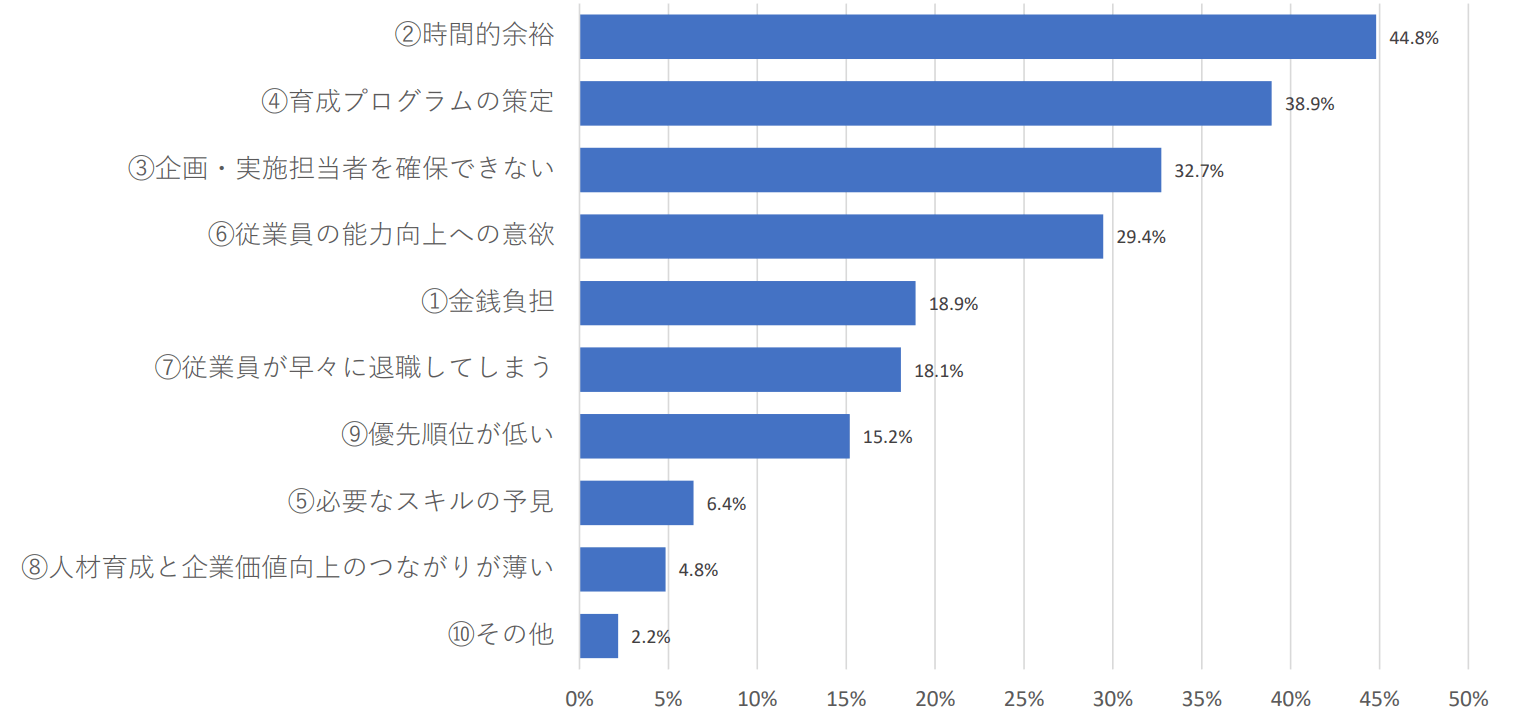

なぜ、人材育成体制が構築できていないのでしょう。挙げられた課題は「時間的余裕」44.8%が最も多く、続いて「育成プログラムの策定」38.9%、「企画実施担当者を確保できない」32.7%がいずれも3割を超えています。

図2 従業員規模別の人材育成体制

※引用 | 商工中金中小企業の人材育成の状況について(2022年 8 月商工中金景況調査 トピックス調査分)

図3 人材育成を進める上での課題(複数回答)

※引用 | 商工中金中小企業の人材育成の状況について(2022年 8 月商工中金景況調査 トピックス調査分)

前回のコラムでも、多くの地域企業では採用担当者が不在で、仮にいたとしても専門性を有さなかったり、経営者がコミットしておらず担当者任せになりがちという課題がありました。

人材育成ついても似たような傾向で、特に方針や戦略はなく場当たり的。採用しても育成は現場任せのOJTが中心で、教育担当の社員は育成に関する専門知識がないため、自分がやってきた経験に基づいて見よう見まねで指導を行う。新入社員も早く仕事を覚えようと頑張るものの、教育担当者も自分の仕事を抱えており忙しく、手厚いサポートは期待できず放置気味…新卒社員であれば、年の離れた先輩社員を捕まえて自分から聞きにいくことは簡単ではないかもしれません。仕事がうまく覚えられず、適切なフィードバックも受けられないような状況…こんな状況に晒されたら離職を選んでも無理はありません。

新人が早期に退職となった際、教えていた教育担当者はどのように感じるでしょう。やってきたことが無駄に終わる徒労感や採用した上司への不平不満、教えることに対する苦手意識や教育担当への抵抗感などを感じるかもしれません。

入社時からやる気がない人材は、採用していないはずです。期待を抱いて入社した人も、こうした職場環境に遭遇することで合わない人は去っていき、残る人も徐々にその意欲を挫かれていくのではないでしょうか。人材育成の機能不全は組織の停滞を生み出します。厳しい状況に置かれている地域企業では、このような悪循環に陥ってしまっているところも少なくありません。

人材育成とは何をすればいいのか?

人材育成が適切に機能することで、人材定着だけでなく採用に対してもプラスに働き、事業成長に向けた好循環を生み出すことができます。

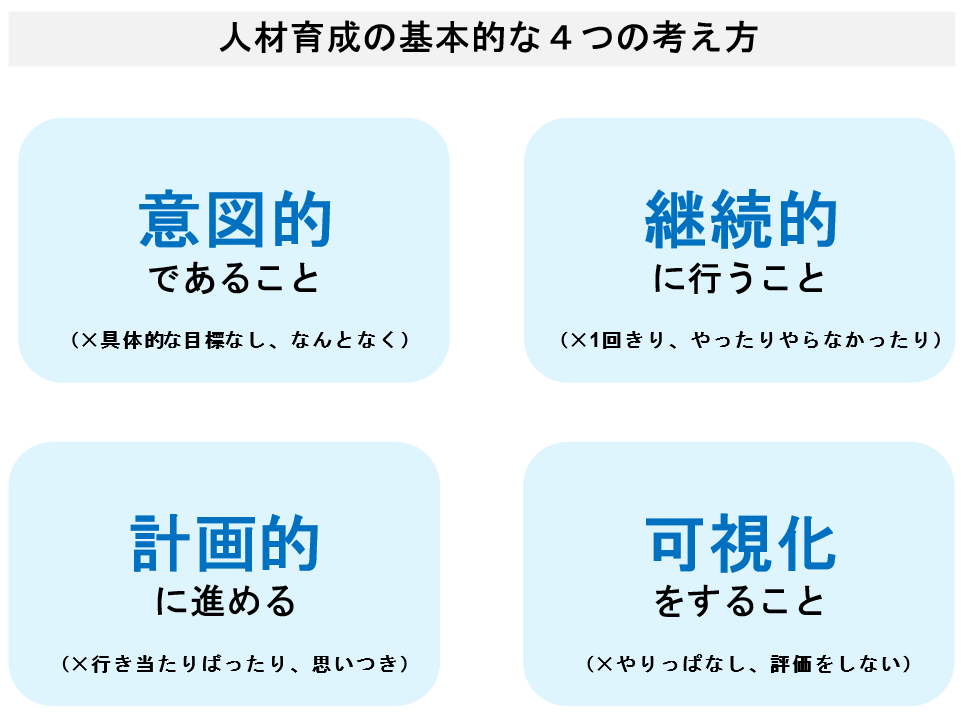

人材育成といっても広義な意味でとらえられるので、本記事では「採用した従業員を、経営に貢献できる人材へと成長させること」と定義します。つまり、前提として企業側の目的目標や戦略が明確であることが重要になります。以下の4つの基本的な考え方を持って取り組みましょう。

※筆者作成

経営戦略や人事戦略に基づき計画を立てて実施をし、新入社員も教育担当者もその成果を振り返り、評価していきましょう。次に人材育成のポイントを見ていきます。

人材育成の2つの側面

そもそも人材育成では何を育成すればよいのでしょうか。大きく分けて能力的成長、精神的成長の2つに分類できると考えます。

能力的成長は、「特定の業務遂行に関する能力が高まること」を指します。

例えば、サービス業であれば接客や調理などのオペレーションができるようになること。製造業であれば機材の操作方法を覚え安全に機械を扱えるようになること。営業職であれば商品や業界の知識を覚え顧客に提案できるようになることなどです。能力とは知識や技術ですので、客観的に観測が可能であり、できる・できないが他者からも判別することが比較的容易なものになります。

精神的成長とは、「職務に対する考えや思いが適切なものになること」を指します。仕事を覚えたとしてもすぐに成果が上げられるとは限りません。精神的成長とは、例えば、組織の一員としての自覚や責任感、顧客視点での意思決定や判断、仕事の成果やクオリティに対するこだわり、プロ意識などです。仕事の熟達に関する研究では、この精神的成長が不可欠であると言われています。

能力的成長と異なり精神的成長は数値化が困難なため客観的に判別することは難しいですが、精神的成長に比例して仕事のパフォーマンスは向上していくと考えられています。OJTが主流の地域企業の人材育成では見過ごされがちですが、能力的成長と精神的成長は相補関係であり、バランスよく伸ばしていくことが必要です。

教育担当者に求められる重要な役割

教育担当者というと能力的成長のための指導=トレーニングが重要と思われるかもしれませんが、教育担当者の重要な役割は「望ましい成果に必要な解釈(考え方・価値観)をもたせること」です。

私たちは過去の経験から、一人ひとり考え方の枠組みや型を形成しています。たとえば以下のようなものです。

「コロナ禍だから売上が落ちた」

「高い商品はこの地域では売れない」

「予算がないから実行出来ない」

「リスクは危険だから避けるべき」

「○○だから××」というのはすべて解釈です。成果は行動の積み重ねによってつくられますが、その行動を左右しているのが解釈です。コロナ禍という現状をピンチと解釈し、「やめておこう」と思う人もいれば、逆に「今がチャンス」と解釈し、積極果敢に行動する人もいたはずです。このように、私たちの解釈が目の前の現実をつくっています。

教育担当者は新入社員に単に仕事を教えるだけではなく、その組織において成果につながるような、考え方や価値観を持てるように指導することが求められます。コミュニケーションの取り方、歓迎される言動、リスクに対する姿勢、営業の進め方などは、同じ業種や分野であっても組織によって異なります。この解釈が精神的成長の側面において重要になるので、教育担当者は自社の成果につながる解釈を適切に伝えられるような人材が担当することが望ましいです。もし一人が担うことが難しければ、能力的成長であるトレーニングを別の人材が担当してもよいでしょう。

米国リーダーシップ研究機関であるロミンガー社が行った有名な研究で「70:20:10」の法則というものがあります。さまざまな経営者やマネージャーを対象に「リーダーとして自身の成長に役に立ったもの」を調査したところ、「仕事の経験」70%、「他者からの薫陶」20%、「研修」10%と回答した結果からそう言われるようになったそうです。表面的な結果を見ると「研修は役立たない、仕事経験100%でよいのではないか」と思いそうですが、私はこれを黄金比として捉えています。

人の成長にとって仕事経験は必要不可欠ですが、単に仕事だけをしていても人は成長することはできません。他者から適切なフィードバックを受けることで、自らの行動の傾向や背景になる解釈にも気付くことができます。仕事で得難い知識やスキルを書籍や研修を通して学んで補うことも大切です。

人が育つための組織文化をつくる

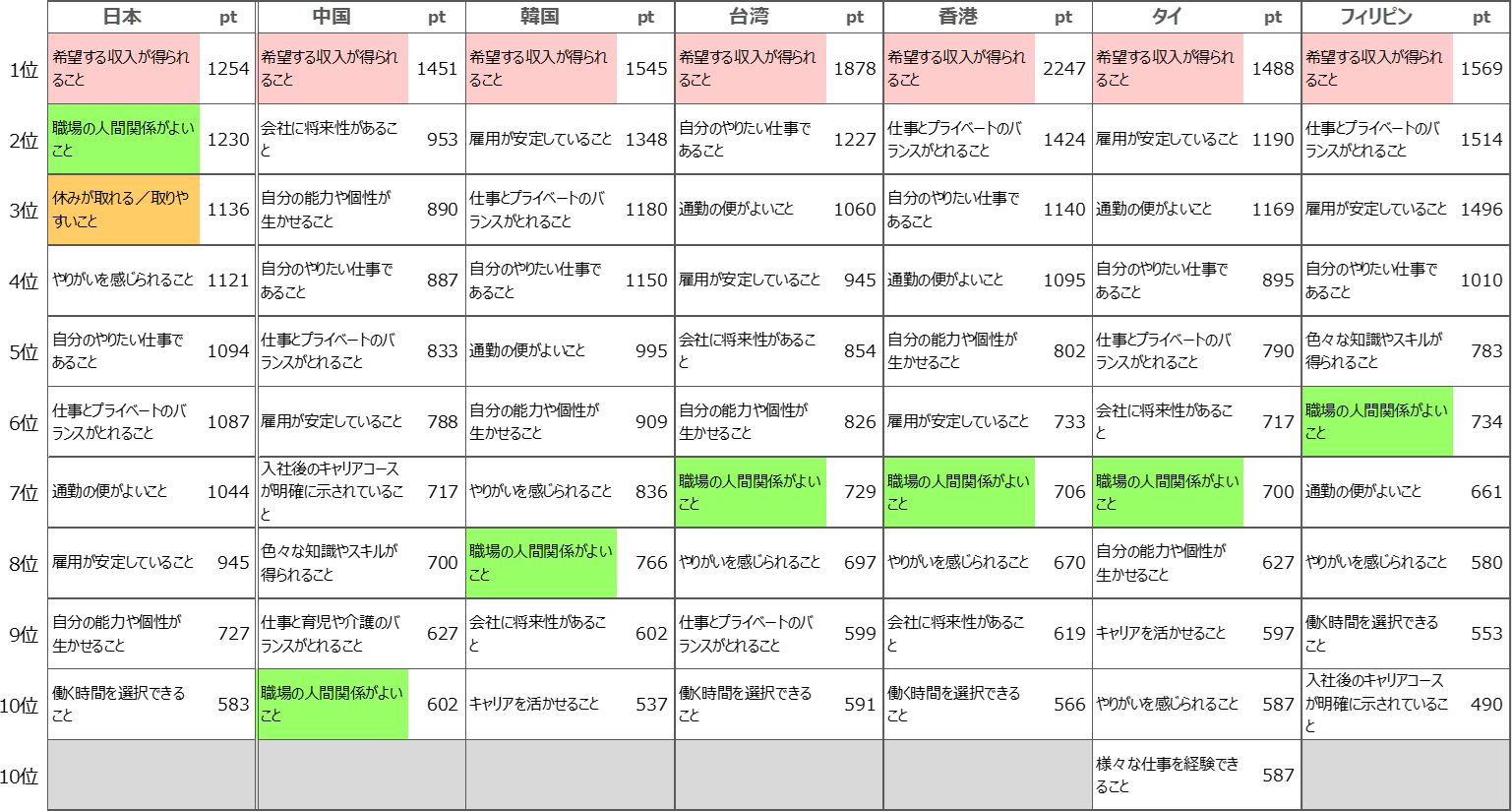

パーソル総合研究所が2019年に行った、日本を含めたアジア太平洋地域(APAC)14の国・地域の主要都市の人々の就業実態、仕事に対する意識や、働くことを通じた成長意識などに関する調査があります。そのなかで、「仕事を選ぶ上で重視すること」の設問に対し、どの国も1位は「希望する収入が得られること」を挙げていますが、1位とほぼ同数の2位に日本は「職場の人間関係がよいこと」が挙がりました。これは日本の終身雇用制度を背景とした、メンバーシップ型組織の傾向が出ていると見受けられます。

この結果から、諸外国に比べて、日本は職場の人間関係が個人の解釈や学習に与える影響が大きいと考えられます。人材育成が当たり前の組織文化になれば、上司が部下に対して時間を割くことを投資と捉え、同僚同士で相談し仕事を教えあうのが日常となり、個人の自己啓発も活発となるでしょう。

※出典 | パーソル総合研究所「APAC就業実態・成長意識調査」(2019年)

冒頭の商工中金の調査で、中小企業の人材育成課題に「従業員の能力向上への意欲」がありましたが、人材育成や学ぶことに対して前向きな組織文化が形成されていないことの証左ともいえます。

学んでも無駄、頑張るのは損と暗に思わせてしまうような組織文化が問題なのです。

組織文化は「組織のなかで暗黙のうちに共有されている価値観や解釈、習慣化された行動」を指します。組織文化は経営者の影響が最も大きいですから、人材育成を現場に丸投げにせず、事業戦略や人事戦略と連動させて考えていきましょう。

人材育成の次は人材開発を

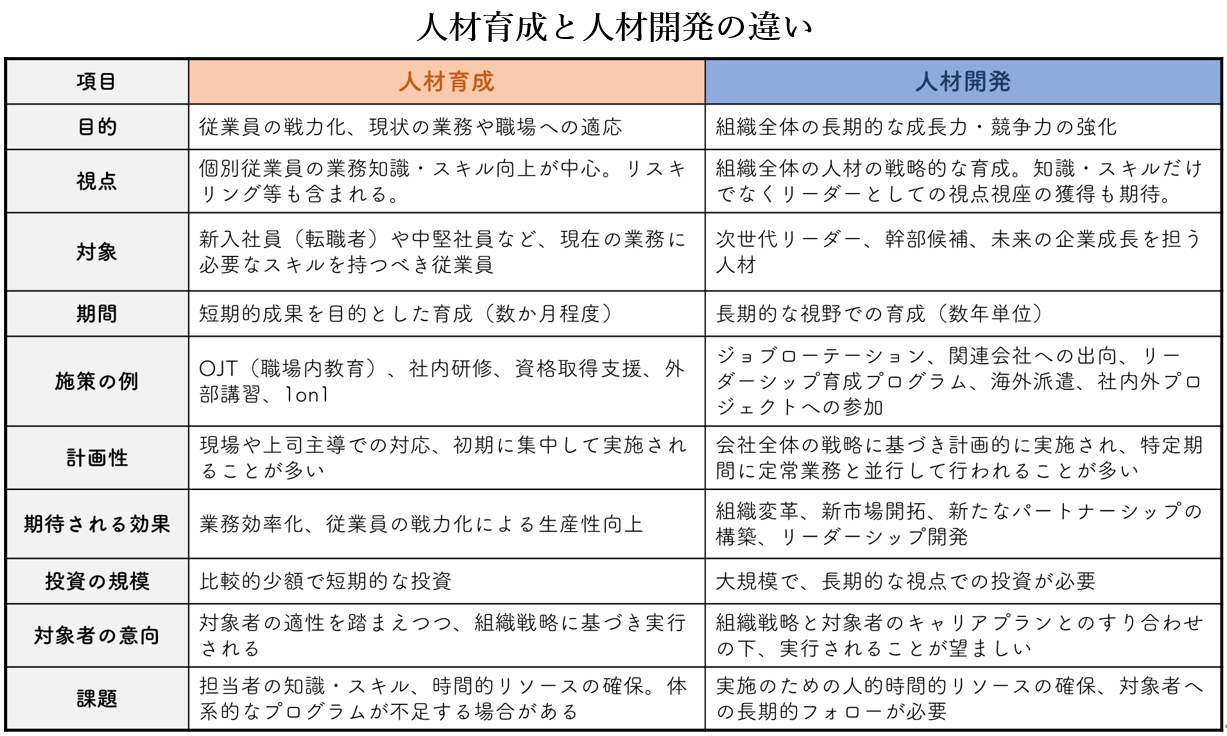

人材育成の実施体制が、ある程度確立された皆さんに取り組んでいただきことが、人材開発です。

人材育成と人材開発は混同されている方も多いと思いますが、以下のように特徴の違いがあると考えられます。

※筆者作成

人材開発は一言で表すと「次期幹部・リーダー候補に必要な能力開発を目的に、会社規模で行われる長期的戦略的な投資」です。選ばれる地域企業は人材育成だけでなく、人材開発も同時進行で取り組んでいます。

東京商工リサーチが2024年7月に公表したデータでは、後継者不在に一因する「後継者難」倒産が254件(前年同期比20.9%増)を記録し、調査を開始した2013年度以降での最多件数が更新されました。

いつ何が起こるかは誰にも予測できませんが、人材開発を戦略的に行っていたならばこうした倒産の何件かは回避できたかもしれません。自社の幹部・リーダーにはどのような人材要件が必要なのかを明確にし、戦略的に取り組むことをおすすめします。

地域企業の人材育成機能を補完するルーキーズカレッジ®

採用・育成に課題を抱える地域企業は、ノウハウだけでなく予算的にも余裕がありません。いざ実施しようとしても、新入社員が1名しかいなければ、自社で研修を行うのは非効率になってしまいます。

新卒や若年層の採用を毎年していないと、既存従業員との年齢差は開くばかりですし、大手企業のように大勢の同期がいないため、新入特有の悩みや不安を共有することも難しくなります。また、就職を機に転居していると、相談できる仲間が地域にいないことも珍しくありません。若者が好む遊び場が少なく、職場と家の往復になってしまうことで孤独感を感じ、悩みを抱え込んでしまうというケースも実際にありました。

こうした条件不利な地域企業の人材育成課題を企業横断・地域ぐるみで行うべく、2017年より当社がスタートしたのがルーキーズカレッジ®です。岩手県宮古市から始まり、これまで6県7地域で展開してきました。

社会人として働くことの期待と不安を聴き合う(長野県塩尻市)

異なる会社の仲間と問題発見・解決スキルを学ぶ(愛媛県宇和島市)

ルーキーズカレッジ®は会社の垣根を超えて行う、入社3年未満の社員の合同研修です。コミュニケーションスキルや自己分析、キャリアデザイン、ストレスマネジメント、問題発見解決スキルなど、どのような業種であっても求められ、かつこれからの時代の社会人に求められるジェネラルスキルをテーマにしています。

年1~3回実施され、民間企業だけでなく市役所等などの新採用職員も入り、官民合同で行っている地域もあります。商工会議所や市役所、NPOと協働し事業を運営してきました。継続してきたことで、カレッジOBが先輩社員として登壇したり、事業が地域で認知されたことで高校生の地元就職率が改善する結果も出てくるなど、非常に満足度の高い取り組みです。

企業側視点では早期離職予防や人材育成コストの最適化がねらいですが、私は人材側…若者視点でのこの取り組みを価値づけています。それは、この地域で働いていく未来に期待を抱いてもらうこと、プログラムに参加する地域同期の姿を見て「頑張っているのは自分だけではない」と感じてもらうことです。

働く環境や仕事は選ぶことはできませんが、仕事に対する向き合い方は自分で選ぶことできます。

不確実な時代に社会人となるからこそ、働くことや成長することに前向きな解釈を持ってもらうことが結果として若者だけでなく企業にとってもプラスになると信じています。

1社ができる投資は小さいですが、複数社が合わさることで大きなインパクトを生み出すことができます。

他社と連携協働し人材育成をしていくことが、地域企業にとっての生存戦略といえます。

【参考・出典】

商工中金「中小企業の人材育成の状況について」

株式会社パーソル総合研究所「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」

株式会社東京商工リサーチ「2024年上半期の「後継者難」倒産 過去最多の254件 労働集約型の産業では、人手だけでなく、後継者不足も顕著」

\山本氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

選ばれる「地域企業」になる、ローカル人事戦略

Profile

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

株式会社リクルートにて教育機関の広報や組織開発、高校の進路講演講師を担当。仕事の傍ら東北被災地域の若者のキャリア教育やまちづくり活動に参画し、地方創生のリアルを学ぶ。2016年に独立、2021年にInquiry合同会社を設立。人を起点とした持続可能な社会づくりをテーマに、中小企業の戦略人事や組織開発の伴走支援、産官学の人材育成に関する企画コーディネートの他、研究者として人と組織の学習について探究し現場への応用実践を繰り返す。2022年4月、全国の地域の人事部団体の協働共創を生む繋がりを目的とした互助団体「地域人事部アライアンスネットワーク」を発足、現在16団体が加盟し活動中。

- 記事をシェアする