HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

地域の未来をひらくローカル人事論 vol.006

地域で働く未来をひらく「3つのフク業モデル」

公開日:2025.03.28

- 記事をシェアする

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。Inquiry合同会社 代表社員CEO、ラーニングデザイナーの山本 一輝 氏による「地域の未来をひらくローカル人事論」。地域密着で事業をされる地域企業の人と組織に関わる皆さまだけでなく、郊外拠点や中小企業などにも参考にしていただけるコラムです。

最終回は「地域の未来をひらくための提言」として、新たな働き方のモデルをご紹介します。「地域企業の人材・組織課題」として矮小化するのではなく「一人ひとりが地域でいかに働き生きていくか」という視点で論じます。

▼コラムスピンオフセミナーはこちら

▼バックナンバーはこちら

vol.001:選ばれる地域企業がやっていること

vol.002:地域企業の人事採用のリアル

vol.003:地域企業の人材育成戦略

vol.004:競合ではなく協働へ、地域ぐるみで課題を解決する「地域の人事部」とは

vol.005:不確実な時代に考える幸福のキャリア論

地域で働く未来をひらく「3つのフク業モデル」

これまでのコラムでお伝えしてきたローカル人事戦略を下敷きに、最終回となる今回は「地域の未来をひらくための提言」として、私自身の経験をもとに提唱してきた新たな働き方のモデルをご紹介します。

前回までに見てきたとおり、中小企業が抱える深刻な経営課題の一つは「人材」です。採用できない、採用しても定着しないといった問題の背景には、地域から人が流出していく社会問題や、働く個人の価値観や行動の変化があることも指摘してきました。

これを「地域企業の人材・組織課題」として矮小化するのではなく、本稿では「一人ひとりが地域でいかに働き生きていくか」という視点で論じたいと思います。

変わりつつある「一人一職」の常識

近年、副業兼業という言葉を耳にする機会が格段に増えました。本稿をお読みの方のなかには、すでに副業や兼業をしている方もいらっしゃるかもしれません。

2017年、政府が策定した働き方改革実行計画を受け、2018年1月には厚生労働省によるモデル就業規則の改定が行われました。これをきっかけに日本でも副業や兼業が一気に普及し始めました。

日本経済団体連合会が2022年に実施した「副業・兼業に関するアンケート調査結果」によれば、回答企業の53.1%がすでに社外での副業兼業を容認しており、「今後認める予定」と回答した企業も17.5%に上りました。企業側がこうした副業兼業に前向きになった背景には、生産年齢人口の減少に伴う人材確保の課題が年々深刻化していることに加え、新型コロナウイルスの流行を機にリモートワークが全国的に普及したことも大きく影響していると考えられます。

条件の不利な地域企業においても、フルタイムで地元へ来てもらうのが難しい人材と「週1日」「月数回」の出社や「リモート」勤務などの形で関わるためのマッチングサービスが生まれ、少しずつではありますが選択肢として定着しつつあります。

続いて、人材側の行動・価値観も見てみましょう。2022年度の総務省統計局の調査によると、すでに副業や兼業を実施している就業者数は305万人に上ります。副業者の比率は4.5%ですが、5年前と比べて60万人増加し、「これから副業を始めたい」という追加就業希望者も493万人(比率7.4%)に上りました。希望者数は93万人も増えており、副業や兼業に対する関心が高まっていることがうかがえます。

さらにクラウドワークスが2023年に実施した調査では、20~50代の男女のうち48.6%が「今後就職・転職するなら副業可の会社を選びたい」と回答しました。世代別に見ると20~30代の半数以上が副業可の企業を選びたいと答えており、もはや「副業・兼業OK」は求職者が企業を判断する際の重要な基準になりつつあります。

副業兼業は、企業側にとっては人材不足を補うだけでなく、自社の社員だけでは得られないアイデアやイノベーションを外部から取り込む手段として、また人材側にとっては多様な収入源や自己実現の方法を追求できる選択肢として、それぞれ定着してきたといえるでしょう。

日本は一つの会社とともにキャリアを構築していく時代から変わりました。

「一人一職」の常識は終わりを告げ、「一人多職」が一般的な時代へと移行しているのです。こうした変化は地域企業にどのような影響を与えるでしょうか。

「雇用契約関係」から「心理的帰属関係」へ

前回のコラムでは、仕事を通じて得られる幸福感の追求に加え、「給与や福利厚生だけで優秀な人材を囲い込むことが難しい時代になった」とお伝えしました。人材側が会社を選ぶ基準には、やりがいや社会的意義、仲間とのつながりといった心理的要素がますます高まっています。

従来の日本では、会社員は雇用契約によって一社に所属し、それ以外の組織やコミュニティへの参加は“余暇”や“趣味”と見なされることが多くありました。長時間労働が当たり前とされ、人生の大部分を会社で過ごしてきたことも一因かもしれません。「仕事中に余計なことを考えるな」「家庭の問題を職場に持ち込むな」といった昭和の常識がまかり通っていたのも、企業が社員の人生を支えきれるだけの雇用システムを維持できたからでしょう。

しかし、長らく日本型雇用システムとして機能してきた終身雇用や年功序列は、維持が難しいとされ、実質的に崩壊が進んでいます。人生100年時代を迎え、環境変化が著しい現代では「新卒から定年まで社員を守りきる」というのは至難の業です。こうした環境下では、雇用契約を結んでも「会社100%」として働く人は少数派になり、なかには帰属意識が低く生活のために最低限の仕事だけをし、副業に精を出す「面従腹背」的に働く人もいるかもしれません。

今後は、生きたい人生を表現する手段として、給与をもらう会社を含む複数のコミュニティに同時並行で所属し、それぞれで自分の役割ややりがいを見いだす働き方が主流になると考えられます。そうなると、雇用契約関係だけで人材を留めておくことは一層難しくなり、心理的帰属関係がより重要視されるようになるでしょう。

そこで本稿では、企業の人材確保と働く個々人の幸福感を結びつけるための枠組みとして、「3つのフク業モデル」を提案します。

3つのフク業モデル

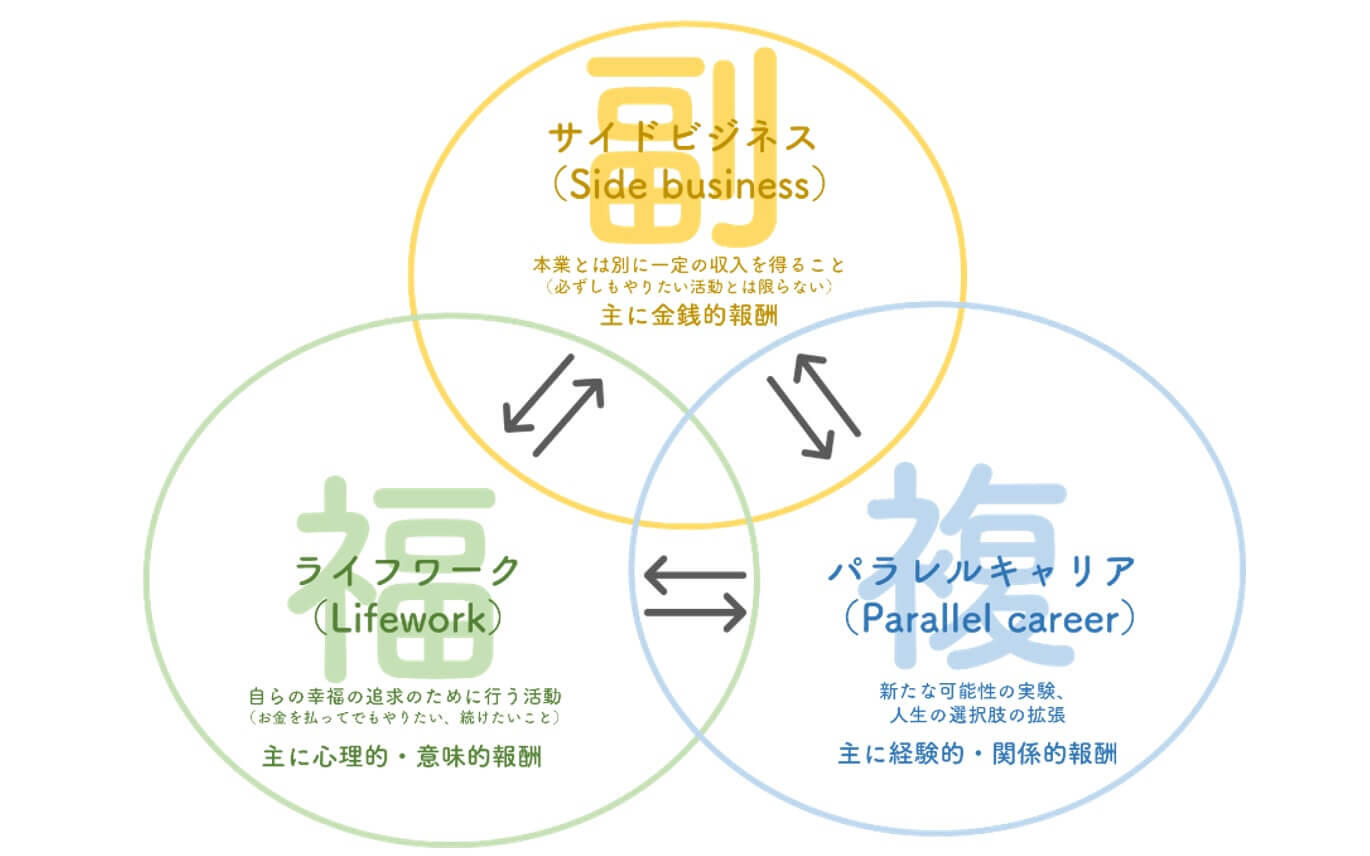

企業側と人材側の現状を踏まえ、目的や特徴ごとに行われる“フク業”を「副業」「福業」「複業」の3つに分類し、整理してみましょう。

- 副業(サイドビジネス)

もっとも一般的にイメージされる副業です。本業の傍らで、一定の収入を得ることを主目的に行います。報酬は金銭的なものが中心です。ブログやアフィリエイト、WEBライティング、動画編集、フリマアプリの活用、さらにはすきま時間に行うギグワークやスポットワークなども該当します。クラウドソーシングの普及により、地域を問わず誰でも始めやすくなりました。金銭的報酬を得られれば生活の安定や将来への備えが強化され、本業の収入減に対する保険にもなります。 - 福業(ライフワーク)

「幸福」を追求するために行う活動です。報酬は、充実感やストレス解消、あるいは仲間とのつながりといった心理的なもので、お金を払ってでもやりたいと思えることが特徴です。生きがいとして取り組むボランティア活動や、趣味に打ち込むこと、誰か・何かを応援する「推し活」などが該当します。金銭的には直接つながらなくても、多様な経験や思いを共有できる人的ネットワークが得られるメリットがあります。 - 複業(パラレルキャリア)

新たな可能性を探る“実験の場”や、人生の選択肢を拡張することを目的とした活動です。経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した概念ともいわれています。「一人一職」のようにどれかだけを本業とするのではなく、複数の活動を“本業”として同時並行で行い、いずれの活動にも心理的な帰属感や責任感をもちます。報酬のメインは経験や多様な人的ネットワーク、やりがいといった無形資産ですが、活動内容によっては金銭的報酬も得られる可能性があります。異なる分野から得た学びやつながりが相乗効果を生み、理想とするキャリア(=生きたい人生)を、転職せずとも実現できるのが特長です。

3つのフク業モデル

※筆者作成

3つのフク業は独立した概念ではなく、相互に影響しあいます。一つのフク業が違うフク業へと転じていく可能性も秘めています。

たとえば、収入目的で始めたWEBライティングの“副業”で地域の魅力を発信するメディアの運営者と知り合い、そこから地域コミュニティへ入り込むことで本業では得られなかった経験を積める“複業”になるかもしれません。あるいは、旅行が好きでいろいろな場所を巡る“福業“から、その情報をブログにまとめて収益化する“副業”にステップアップすることも十分にあり得ます。

私自身も会社員時代に“福業”として、東日本大震災の被災地で若者支援を行うNPOにプロボノ(専門的スキルを活かしたボランティア)として関わったことがきっかけで、多彩な人的ネットワークを得ました。その経験が独立後の仕事につながり、“複業”として新たな報酬を伴う機会をいただき、今の働き方へと発展しています。

まずは「自分がどんな報酬や価値を求めているのか」を確認し、合致しそうなフク業を少しずつスタートしてみるのがおすすめです。すでに自覚せずに取り組んでいる活動があるかもしれません。

最後に3つのモデルを取り入れるポイントを、人材側・企業側それぞれの視点で解説します。

人材側:人生100年時代を豊かにする「キャリアポートフォリオ」

3つのフク業モデルではどれか一つを選ぶ必要はなく、人生のステージや目的に応じて組み合わせていきましょう。

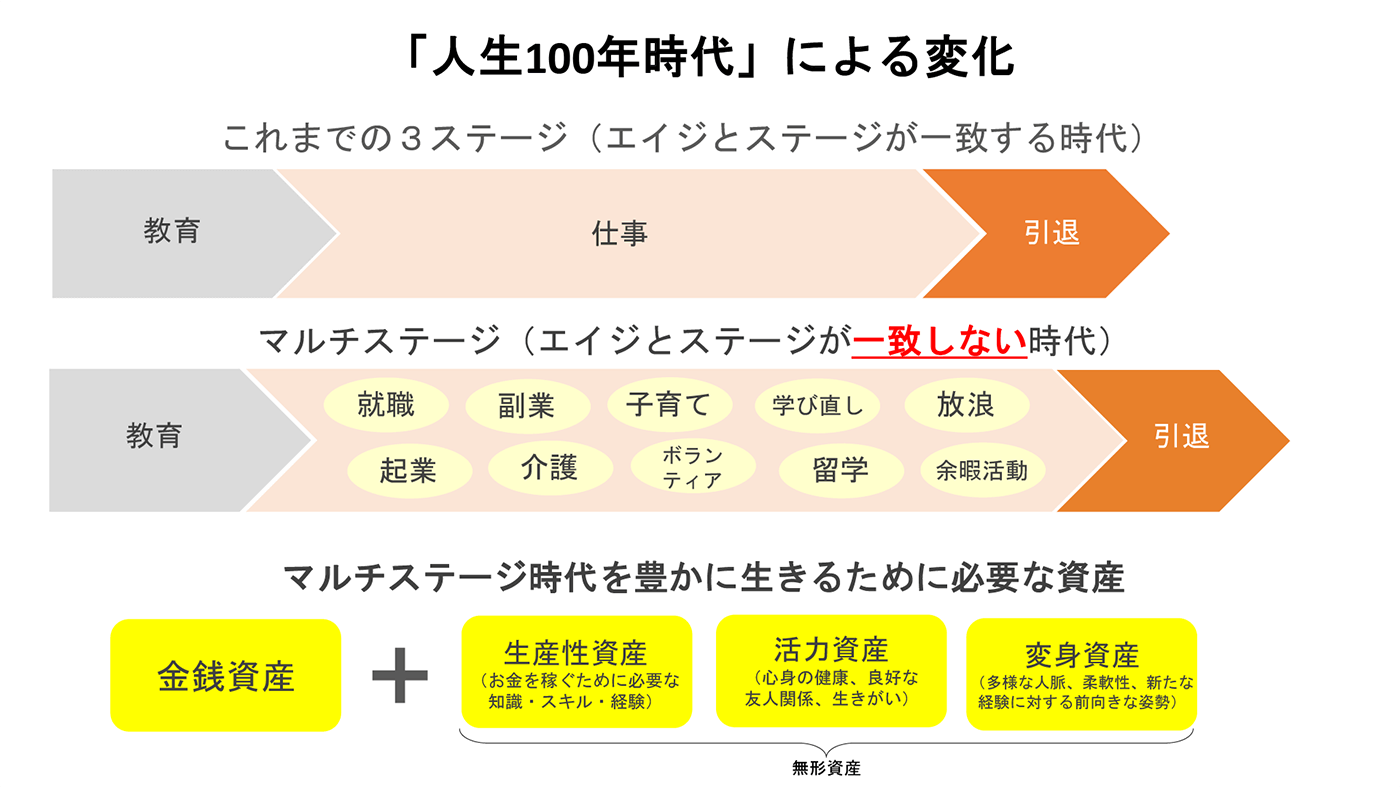

日本でも話題となったリンダ・グラットン氏の著書『LIFE SHIFT』では、教育・仕事・引退という定型化した3ステージから、一人ひとり異なる多様なステージを経験していくマルチステージ時代が訪れることを示唆しています。先述のように働き方の常識が変わった日本でも実現しつつあるでしょう。

※『LIFE SHIFT』をもとに筆者作成

本書では人生100年時代を生きる上で、金銭資産だけではなく無形資産が重要になることを指摘しています。これらの無形資産を蓄積する手段として、本稿で提示した3つのフク業モデルを当てはめることができます。

副業(サイドビジネス):金銭資産の蓄積(経済的安心)

福業(ライフワーク):活力資産の蓄積(生きがいや充実感)

複業(パラレルキャリア):生産性資産・変身資産の蓄積(キャリアの幅を拡げる経験)

これらの活動は、基本的に地域を問わず取り組むことができます。もし本業以外に携わっていることがあるなら、「何を目的としているのか?」「どんな報酬が得られそうか?」という二つの視点で捉え直してみてください。

人生100年時代のキャリア戦略は「投資」と同じ考え方で捉えるとわかりやすいでしょう。投資では、生活資金を確保した上で余裕のある資金を活用し、特定の銘柄や商品に集中せず分散投資してリスクを抑えます。キャリアも一つの活動や組織だけにフルコミットし続けるのではなく、ライフステージや資産状況に合わせて複数のフク業へ余暇を投じ、分散投資する感覚が大切です。

もちろん、始めた瞬間からすぐに成果が得られるわけではありません。リターンや報酬がいつ訪れるかは約束できないものの、積み上げた経験や信頼が“複利”のように増えていくことも大いに期待できます。

まずは焦らず、自分の「生きたい人生」を見つめ直す際の選択肢として、3つのフク業を意識してみてください。

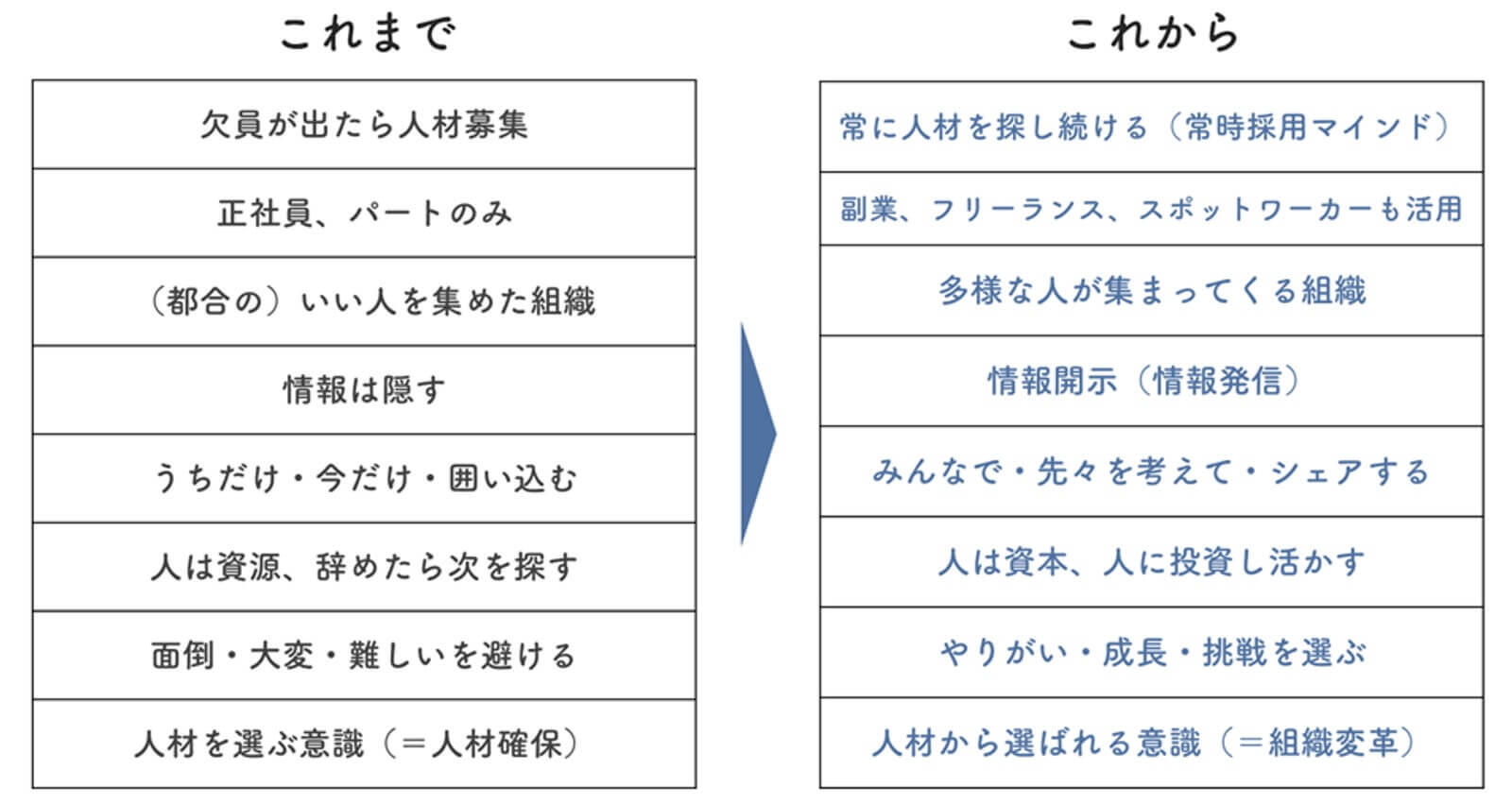

企業側:フク業を取り入れた人事・組織戦略

3つのフク業モデルを念頭に置くと、「自社が働く人に提供できる価値は何か」という問いが見えてきます。

人が職場を選ぶのは、そこに“働く価値”を感じるからです。給与以外にも、得られる職務経験や業界知識、人的ネットワーク、組織風土など、有形・無形を含めさまざまな価値が存在します。

もし給与待遇だけを“採用の切り札”にしているのならば、大手や大都市圏の企業に太刀打ちするのは難しいでしょう。正社員やパート・アルバイトといった雇用契約のみで組織を構成するやり方も、今の人材不足の時代に対応しきれなくなる可能性が高いです。

そこで、給与条件を軸とした採用・組織設計を一度手放し、改めて「自社が提供できる価値」をもとに働き方を設計してみてはいかがでしょうか。

例えば、専門性のある人材を「副業」として週1日だけ来てもらい、正社員の半額程度の報酬を提示するという手もあります。あるいは、企業でのPR・商品開発・社会課題解決などの経験を「複業」の価値として打ち出し、報酬額以上に“得られる学び”を魅力として伝えることも可能です。製造業の企業であれば、自社商品のファンを集めたコミュニティを作り、商品の現物支給を報酬にマーケティングを依頼する「福業」の形態をとることも考えられるでしょう。

こうして一度関わりを持った人が、のちに社員として入社するケースもあれば、社員が退職後も「複業」として会社に貢献し続けるケースも出てきます。

いずれにせよ、従来のやり方を画一的に当てはめることには無理があります。多様な人材のニーズに合わせて企業側が柔軟に制度を設計し、働き方をアップデートしていきましょう。

選ばれる地域企業の人事・組織戦略(まとめ)

※筆者作成

フランスの芸術家ジャン・コクトーは「未来は誰のものでもない。先駆者というものはおらず、時間に遅れた者しかいないのだ」という言葉を残しています。

言い換えれば「今」という瞬間が、未来へ向けて可能性に満ちているタイミングなのかもしれません。

人材も企業も、新しい一歩を踏み出すことで、地域はいくらでも変化していくと私は信じています。全6回にわたってお伝えしてきた内容が、少しでも皆さんの背中を押し、未来への希望となれば幸いです。

【参考・出典】

日本経済団体連合会「副業・兼業に関するアンケート調査結果」

総務省 令和4年就業構造基本調査

\山本氏コラムスピンオフセミナー動画無料公開/

【HRナレッジセミナー】

選ばれる「地域企業」になる、ローカル人事戦略

Profile

Inquiry合同会社 代表社員CEO

ラーニングデザイナー

山本 一輝 氏

株式会社リクルートにて教育機関の広報や組織開発、高校の進路講演講師を担当。仕事の傍ら東北被災地域の若者のキャリア教育やまちづくり活動に参画し、地方創生のリアルを学ぶ。2016年に独立、2021年にInquiry合同会社を設立。人を起点とした持続可能な社会づくりをテーマに、中小企業の戦略人事や組織開発の伴走支援、産官学の人材育成に関する企画コーディネートの他、研究者として人と組織の学習について探究し現場への応用実践を繰り返す。2022年4月、全国の地域の人事部団体の協働共創を生む繋がりを目的とした互助団体「地域人事部アライアンスネットワーク」を発足、現在16団体が加盟し活動中。

- 記事をシェアする