HRナレッジライン

カテゴリ一覧

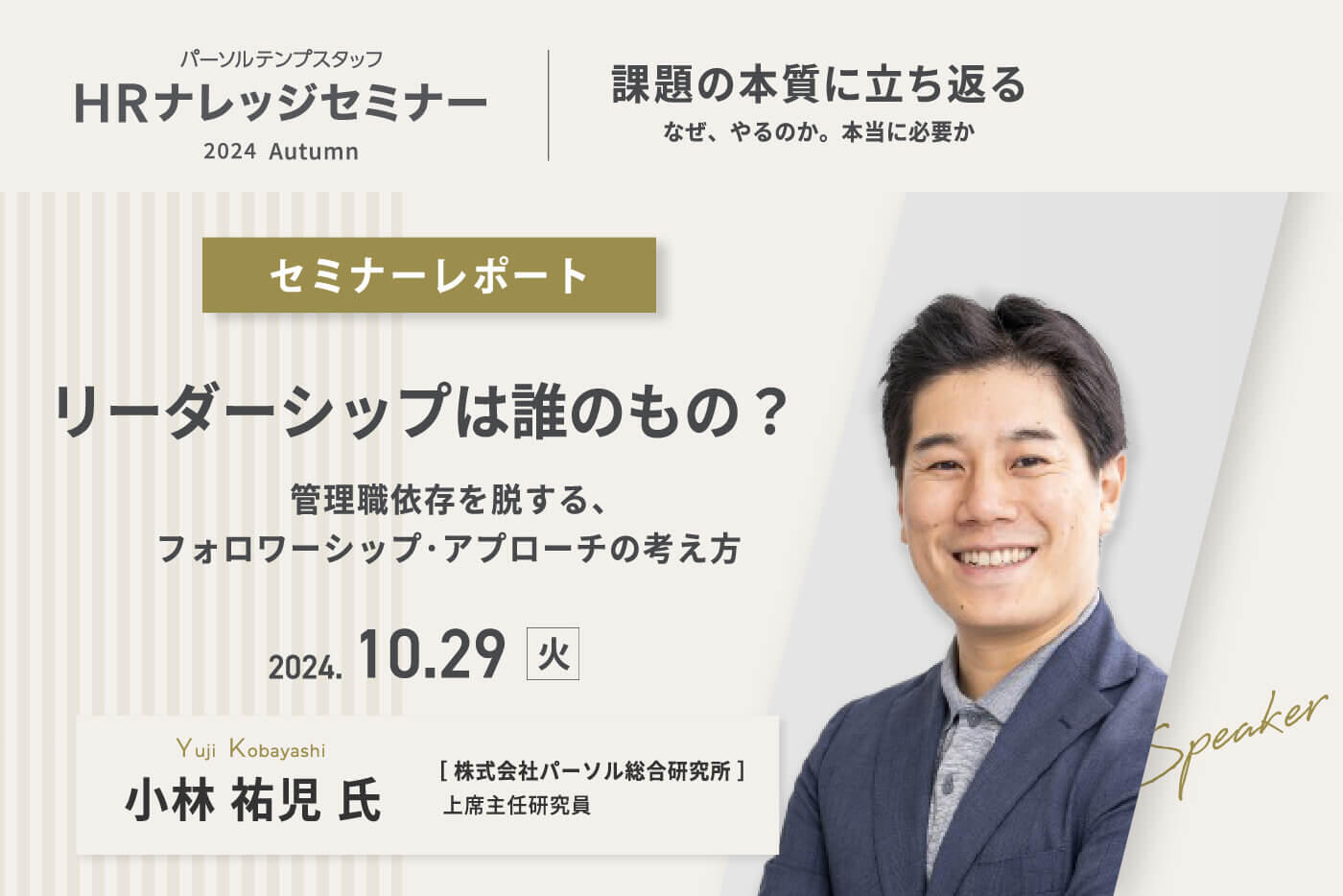

【セミナーレポート】

リーダーシップは誰のもの? ~管理職依存を脱する、フォロワーシップ・アプローチの考え方

公開日:2024.12.23

- 記事をシェアする

株式会社パーソル総合研究所

上席主任研究員

小林 祐児 氏

多くの企業で現場管理職の負荷が上がり続け、管理職として働くことがもはや「罰ゲーム化」している昨今。その背景には、経済停滞や働き方改革といった企業の「外部要因」が存在しています。しかし、それ以上に企業の内部にも、リーダーの負荷を増やし続けるインフレ・スパイラルのようなメカニズムが存在しているのも事実です。それこそが、「リーダーシップ依存」「管理職依存」の体質です。またあらゆる組織課題が管理職への負荷を押し上げていっています。

本セミナーでは、パーソル総合研究所 上席主任研究員 小林祐児氏が自身の著書「罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法」のエッセンスを掘り下げながら、そのアプローチを議論していきます。

止まらない管理職の「罰ゲーム化」

パーソル総合研究所が行った中間管理職の就業負担に関する定量調査では、現場管理職の37.5%が「部下育成が不十分」、56.2%が「後任者の不在」に課題を抱いているとわかりました。さらに負担感の高い層においては、「自分の学びの時間を確保できていない」「時間不足から付加価値を生む業務に着手できない」といった課題をより強く抱えていることが判明しました。

日本企業の強さの源泉は「現場のつながり」です。これは、ものづくりで経済を復興させた日本の歴史が背景にあります。そのため今なお、メーカーだけでなく、ITやサービス領域においても、現場のつながりが第一という認識が浸透しています。例えば、企業内技能・知識・人脈の蓄積、全社的なPDCA、カイゼン活動・TQC、ミドルアップダウンなどがその典型例といえるでしょう。

現場のつながりの要となるのが中間管理職です。経営層から中間管理職への働きかけは弱いものの、人事からの圧力が非常に強いのが特徴です。なお、仕事に紐づかない横断的人事配置や異動システムなどを駆使できるのは世界でも日本のみといえます。

近年では、役割・業務量の増加、成果への圧力などから、中間管理職は「休めない」「学べない」「生み出せない」「育てられない」という状態に陥っているのが現状です。この状態では中間管理職の転職意向は高まるうえ、心身に健康被害を及ぼす可能性も高いです。結果的に、現場のつながり=水平的コーディネーションは弱体化の一途をたどるといえるでしょう。

上述の調査で中間管理職の役職別における負担感を調べたところ、1位は「トラブル・障害解決」でしたが、上位には「部下マネジメント関連項目」が占めました。なお、トラブル解決やハラスメントなど、対人的な役割には心理的負担を、マネジメントに関する役割には業務量負担をより強く感じていることが判明しました。

また、国際的な研究では、日本の中間管理職は他国に比べ、仕事が不明確なうえ突発的な業務が多いことが明らかになりました。言い換えれば「こぼれ仕事の拾い役」が日本の中間管理職の役割と捉えることができます。

さらに職業別死亡率に目を向けると、イギリスやスイスでは肉体労働者の死亡率がトップである一方、日本では管理職・専門職が上位であることがわかりました。

管理職負荷の原因は社内にある

人事と中間管理職の課題意識を比較したところ、人事は「働き方改革への対応」や「ハラスメント対応」、「コンプライアンス対応」といった新たな組織課題への対応を重視した課題認識をもっていることが判明しました。その一方、中間管理職は「人手不足」や「後任者の不在」など、現場の人的・時間的なリソース不足を強く感じていることが明らかになりました。この結果から、人事と中間管理職の課題意識は、見事にすれ違っているといえます。

現在、多くの会社で働き方改革が行われていますが、それらは“メンバー層”の労働時間制限の話であり、中間管理職の業務量負荷は高まっているのが実情です。つまり働き方改革の「二重の矮小化」が起こっていると考えることができます。

また近年では、部下に仕事を任せない中間管理職が増えている傾向にあります。「あれをやって。これをやって」と、メンバーの行動管理を厳格化し続けると、メンバーは配慮的になるうえ自分で考えなくなり、些細なことも報告してきます。メールのccにとりあえず上司のアドレスを入れてしまうのもその表れでしょう。そういったメンバーの行動が、結果的に上司である中間管理職の負荷を上げているのです。

それゆえ、部下の育成不足や中間管理職意向の低下が定常化すると、優秀な中間管理職を選抜できないという状態に陥ってしまいます。社内がハードな環境になると人事は「筋力」をつけるため、中間管理職向けのマネジメント研修やスキル研修を実施し、「手を打った」ことにしがちです。しかしながら、そういった人事の取り組みは、結果的に中間管理職の負荷増大につながるだけなのです。これらは「管理職負荷のインフレ・スパイラル」とも呼ぶことができます。

つまり、どれだけ時代に合わせた中間管理職研修を人事が行っても、管理職罰ゲーム化が止まることはありません。自社の中間管理職にリーダーシップを発揮してもらうためには、強い個人をつくるという発想、いわば「筋トレ発想」からの脱却が不可欠といえます。

罰ゲームはどう「修正」できるのか

中間管理職の「罰ゲーム」を止めるためには4つのアプローチが有効です。

1つ目は「ワークシェアリング・アプローチ」で、中間管理職の労働時間や役割の把握した後に、権限と承認プロセスの見直し、具体的な役割のシェア・アウトソーシング・ツール導入を行うというものです。労働時間や役割を把握する際には、無駄な稟議や書類作成、会議などの洗い出しと修正がポイントになります。

2つ目は「ネットワーク・アプローチ」で、ジョブローテーションや異動を通じた部署横断など、中間管理職が孤独に陥らないことに重きを置いた施策です。ここでは「水平型」「垂直型」「越境型」といったさまざまな角度で行うことが大切です。

3つ目は「フォロワーシップ・アプローチ」です。これは脱・リーダーシップ幻想がベースにあります。従来では、現場のコミュニケーションという相互作用は「上司」だけに解決させていましたが、「共有性」が重要という考え方に基づきアプローチするのが特徴です。

4つ目は「キャリア・アプローチ」で、幹部候補を早めに「狭める」という施策です。従来の日本企業の多くは、社員全員に意欲とスキルを求め続けるという構造でしたが、これは、平等性は担保されるものの、いつまでも専門領域が決まらないという問題が生じていました。キャリア・アプローチは30歳前後の早期選抜により、幹部候補への手厚い教育投資が可能となるのが美点です。「中間管理職の罰ゲーム化」が懸念される企業は、これらの4つのアプローチを総合的に勘案することが望ましいでしょう。

まとめ

マクロで見ると日本企業の中間管理職は、より少ない人数で、より大変な課題を、より低賃金で行うというポジションになっています。負荷を増やす原因は、外部だけでなく「内部」にあるのが大きな特徴です。明るい未来を描くためには、「個人主義化した社会で、個人主義化した経営・人事が、強い個人をつくる」という構図を脱却することが大きなカギとなってきます。また、中間管理職自身も「筋トレ発想」という考え方を捨てることが肝心です。自分だけで対処できない問題は他の管理職に頼ったり、周囲に腹をくくって相談したりと、気楽に構えていただければと思います。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

株式会社パーソル総合研究所

上席主任研究員

小林 祐児 氏

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。

NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年より現職。

労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行う。

専門分野は人的資源管理論・理論社会学。

著作に『罰ゲーム化する管理職』(集英社インターナショナル)、『リスキリングは経営課題』(光文社)、『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬舎)、『残業学』(光文社)、『転職学』(KADOKAWA)など多数。

- 記事をシェアする