HRナレッジライン

カテゴリ一覧

特定技能とは?特定技能外国人を受け入れるメリットや留意点を解説

公開日:2024.08.09

- 記事をシェアする

少子高齢化の影響や労働人口の減少により、日本国内で人材不足が深刻化しています。そのような問題の解決策として注目されるのは外国人労働者の活用です。2019年には特に人材不足とされる12の産業分野で外国人労働者の就労を可能とする在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格ではたらくためには、日本語能力と特定産業分野に関する技術水準を確認する試験に合格する必要があります。

特定技能外国人を受け入れることで即戦力の確保が期待できます。しかし、「制度の詳細がわからない」「自社に合っているのか?」「言語や文化の違いを乗り越えられるか不安」などの理由から導入に悩む企業も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では制度の概要や受け入れの具体的なメリット、留意点の解決方法などをわかりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

特定技能とは

特定技能とは、日本国内の人材不足が深刻な産業分野において一定の専門性・技能を有する特定技能外国人の受け入れを可能にする制度です。2019年4月から改正出入国管理法により、即戦力が期待できる特定技能外国人の在留資格として設けられました。

生産性向上のポイント、具体的な施策については以下の記事で詳しく説明しています。

>>生産性向上の重要性とは?目的や具体的な施策、助成金制度を徹底解説

パーソルテンプスタッフでは、英語や中国語などさまざまな言語に対応できる外国人の人材派遣も行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

▼外国人の人材派遣、人材紹介

外国人の人材派遣ならパーソルテンプスタッフ|紹介予定派遣・人材紹介にも対応

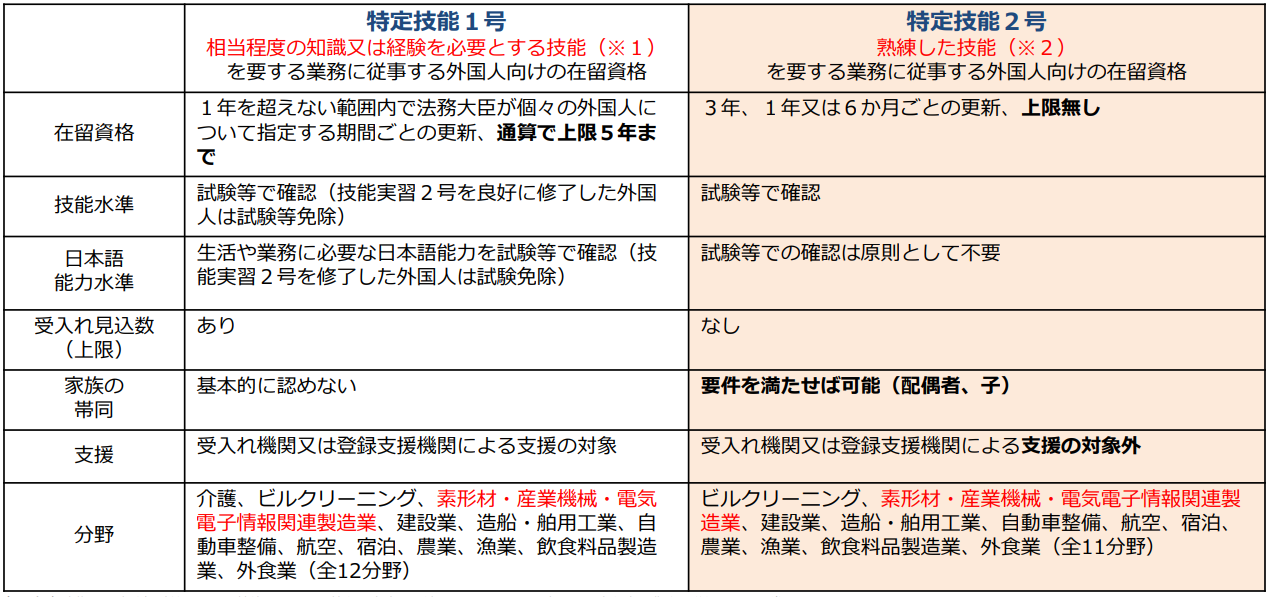

特定技能1号

特定技能には、1号・2号と2種類の在留資格があります。

特定技能1号とは、特定産業分野に関して相当程度の知識や経験が必要な技能を持つ特定技能外国人向けの在留資格です。特定技能1号を取得するためには、日本語能力と特定産業分野に関する技術水準を確認する試験に合格する必要があります。

就労可能期間の上限は最長5年です。また、海外在住の家族を日本国内へ帯同することは認められていません。

特定技能2号

特定技能2号とは、特定産業分野に関する熟練した技能を持つ特定技能外国人向けの在留資格です。技能水準は試験によって確認されますが、日本語能力を確認するための試験を受ける必要はありません。

就労期間は3年・1年・6ヶ月ごとの更新で上限はありません。また、要件を満たすことで日本国内に家族を帯同できます。ただし、連れてくることのできる家族は「配偶者」と「子ども」に限られます。

(※1)相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。

(※2)長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。

引用:経済産業省|製造業分野の特定技能2号追加について

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

特定技能で就労可能な業種

特定技能で就労可能な業種は、下記の表で示した全12分野です。特定技能2号に関しては、2022年以前は「建設業」と「造船・舶用工業」のみが対象でした。しかし、2023年より「介護」以外の11業種も対象として追加されました。これらの全12分野は国内で十分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。

| 特定技能1号で就業可能な職種の分野 | 特定技能2号で就業可能な職種の分野 |

|---|---|

| 介護 | ビルクリーニング |

| ビルクリーニング | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |

| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 建設業 |

| 建設業 | 造船・舶用工業 |

| 造船・舶用工業 | 自動車整備 |

| 自動車整備 | 航空 |

| 航空 | 宿泊 |

| 宿泊 | 農業 |

| 農業 | 漁業 |

| 漁業 | 飲食料品製造業 |

| 飲食料品製造業 | 外食業 |

| 外食業 | - |

特定技能と技能実習との違い

特定技能と共通点が多く、混同しやすい制度に「技能実習」がありますが、2024年6月14日の政府方針によって廃止されることとなりました。あらたに外国人労働者の権利保護を強化し、キャリア形成とスキル向上の支援を目的とする「育成就労制度」が導入されることになっています。

従来行われてきた技能実習の目的は、技能移転による国際貢献です。つまり、開発途上国などから技術を学びに来日した外国人実習生を一定期間受け入れ、外国人実習生が母国に帰った後はその技術が活用されることが求められます。そのため、技術の身に付かない単純労働に従事させることはできません。また、母国へ帰ることが前提なので、原則として家族の帯同は認められていません。

一方、特定技能は労働力として特定技能を受け入れることを前提とした在留資格のため、単純労働が可能です。また、特定技能2号では家族の帯同が認められています。

特定技能と技能実習の違いを、以下の表にまとめました。

| 特定技能 | 技能実習 | |

|---|---|---|

| 目的 | 日本国内の労働力の確保 | 日本で習得した技術を母国へ移転する国際貢献 |

| 入国時の試験 | 「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」への合格が必要 | なし ※介護職のみN4レベルの日本語能力が求められる |

| 作業内容 | 単純労働を含む業務に携われる | 単純労働は不可 |

| 技能水準 | 就労する分野の知識または経験が必要 | 特定の技能を習得する必要なし |

| 在留期間 | 1号は通算5年、2号は上限なし | 1号が1年、2号が2年、3号が2年で、最長5年 |

| 永住権が認められる要件 | 特定技能1号は日本の在留期間に数えられないが、特定技能2号は在留期間にカウントされる。そのため、永住権獲得に必要な10年滞在の要件を満たすことが可能。 | 在留資格最長5年で、日本での在留期間にカウントされない。そのため、日本人の配偶者がない限り不可。 |

| 家族の帯同 | 2号のみ家族(配偶者、子)の帯同が可能 | 原則として家族の帯同不可 |

| 支援機関 | 登録支援機関 | 監理団体 |

| 受け入れ機関の人数制限 | 建設・介護を除いてなし | あり ※指導員の人数に応じる |

| 転職 | 同じ職種であれば転職可能 | 不可。実習であり就労ではないので、転職という概念はない。 |

技能実習から特定技能への移行について

「技能実習2号」を良好に修了、または「技能実習3号」の技能実習計画を満了した技能実習生は、技能実習の職種と「特定技能1号」の職種に関連性があると認められる場合に限り、特定技能1号への移行が可能です。また、本来は日本語試験と技能試験が必要な特定技能1号ですが、移行時にこれらの試験は免除されます。

技能実習から特定技能への移行が認められるのは、以下の14業種となります。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材産業

- 電気・電子情報関連産業

- 産業機械製造業

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備業

- 航空業

- 宿泊業

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

移行するときの手続きとしては、以下の書類の提出が必要になります。なお、申請時にはパスポートおよび在留カードの提示が求められます。

- 在留資格変更許可申請書

- 技能水準、日本語能力水準を証明する資料

- 特定技能外国人の報酬に関する説明書

- 特定技能雇用契約書の写し など

特定技能の要件

特定技能の取得方法として、次の2つがあります。それぞれについて解説します。

- 特定技能評価試験に合格する

- 技能実習2号を修了し特定技能1号へ移行する

1.特定技能評価試験に合格

特定技能評価試験とは、技能水準と日本語能力を評価する試験です。まず、就労が予定される産業分野で必要な技能水準を有しているか評価する試験に合格しなければなりません。この試験には、筆記試験だけでなく実技試験も設けられています。

加えて、日本で円滑に仕事できるかを判定する日本語能力評価試験に合格する必要もあります。日本語能力評価試験には2種類があり、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル、もしくは「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上の取得が条件です。

2.技能実習号を修了し特定技能1号へ移行

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、特定技能1号に在留資格を移行することができます。また、技能実習2号での職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性があると認められる場合、技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習2号を修了するには、日本で2年以上の実務経験を必要とするのが理由です。

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき条件

特定技能外国人の受け入れを考えている企業は、以下の要件を満たす必要があります。

- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること

- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受け入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

- 受け入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと

- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が(1)~(4)の基準に適合すること

- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

引用:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

企業が特定技能外国人を受け入れるメリット

企業が特定技能外国人を受け入れるメリットは複数あります。そのうちの主な5つのメリットついて解説します。

即戦力の人材を確保できる

特定技能の在留資格を取得するには、特定技能評価試験や日本語評価試験などに合格する必要があります。そのため、特定技能外国人は現場ではたらくための一定以上の技術と専門知識を持っていると判断できます。つまり、受け入れをする企業は一定レベル以上のスキルを持った即戦力としての人材を確保できるということです。

日本語や技術を一から教える必要がなく、十分な技術や知識を持つ特定技能外国人を採用することで、採用や研修に必要なコストを抑えることができるでしょう。

人材不足を解消できる

技能移転による国際貢献が目的の技能実習とは違い、特定技能は日本国内の労働力確保が目的です。

少子高齢化が進んだ昨今、採用難は進んでおり、「求人を出しても応募が集まらない」という状況に陥っている企業は少なくありません。一定以上の技術と専門知識を持った特定技能外国人の確保は、こうした課題の解決へと直接つながります。

人材不足の原因、解決策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

>>人手不足の原因と影響、解消するための4つの対策をわかりやすく解説

5年以上の雇用が可能(特定技能2号)

技能実習は最長5年、特定技能1号の場合も5年で帰国をしなければなりませんが、特定技能2号であれば在留期間の上限がなく、終身雇用も可能になります。さらに、特定技能2号は要件を満たすことで日本国内へ家族(配偶者、子ども)を呼び寄せられるので、長期間の雇用につながりやすくなります。

技術や知識の革新

特定技能外国人を採用することで、異なる国の言語や文化など多様な価値観に触れる機会が増えます。その国独自の知識や文化を共有してもらうことで、革新的な技術やアイデアの創出が期待できるでしょう。あらたな事業展開などビジネスチャンスへつながる可能性もあり、新たな視点の発見につながります。

人材の多様性と柔軟性

特定技能外国人を受け入れることで社内の多様性が増し、日本人とは異なる視点や画期的なアイデアが生まれやすくなるでしょう。その結果、企業にあらたな成果をもたらすことが期待できます。さらに、日本以外の国の人材を受け入れることで外国の言語や文化への対応力向上につながります。社内で多様な文化に触れられる環境は、海外企業と取引する際の競争力を高める手助けになるはずです。

また、グローバル化を検討している企業は、サービス展開を予定する国の人材を受け入れることで海外進出の大きな足がかりとなります。海外取引先企業との交渉を担当してもらうなど、大きな戦力になってくれるでしょう。

人材の多様性と柔軟性についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>ダイバーシティとは?必要性や取り組み事例などをご紹介

企業が特定技能外国人を受け入れる際の留意点と対策

特定技能外国人の雇用には、たくさんのメリットがあります。その一方、手続きに関してや日本の労働者と異なるバックグラウンドを持つことによる留意点もいくつかあります。それらのポイントと対策法について、それぞれ解説していきます。

手続きが複雑である

特定技能外国人を雇用する際は、多くの手続きが求められます。出入国在留管理庁への申請やそのサポート、分野や国籍によっては特定技能外国人の母国機関への申請や手続きを要するケースもあります。これらの煩雑な手続きは、企業とって大きな負担となる可能性があります。また、書類の提出や手続きのタイミングを正確に把握し、行うべき手続きを取らないと法律違反になりかねません。そのため、手続きの流れや必要書類を詳細に確認し、計画的に対応することが重要になってきます。

自社でそれらの対応が難しいと感じる場合は、登録支援機関を活用してみるのもおすすめです。登録支援機関とは特定技能外国人を受け入れる企業に代わり、特定技能の登録申請や契約など就労に関するサポートを行う機関です。登録支援機関を活用することで、特定技能外国人の受け入れに関連する負担を軽減できます。

特定技能1号は最長5年までの雇用

特定技能2号であれば在留期間の上限はないですが、特定技能1号の在留期間は最長で5年と定められています。期間を満了すると在留資格は失われるため、特定技能外国人は母国に帰国しなければなりません。そのため、特定技能1号の在留期間をしっかり把握しておくことが重要です。継続して雇用をしたい場合は、特定技能外国人本人に在留資格変更の手続きをしてもらいましょう。

文化や習慣の理解

特定技能外国人は日本人と異なる文化や価値観を持っています。これらはコミュニケーションやチームワークにおいて大きな壁になることもあるようです。日本人との感覚の違いに戸惑いを覚え、早々に離職してしまう可能性もあるでしょう。

文化や価値観の違いを踏まえて業務を進めるには、受け入れる企業の側が国際感覚を持っていることが必要となります。特定技能外国人に教育訓練の場を設けるのはもちろん、自社の社員に対しても特定技能外国人との関わり方についてレクチャーを行うと効果的です。

コミュニケーションの円滑化

特定技能外国人の日本語能力は、当然ながら人によって違いがあります。日本人にしかわからない言い回しや細かなニュアンスなどを理解することは難しく、意思疎通がうまくいかないこともあるでしょう。また、「空気を読む」など日本人にとって当たり前とされる行動が難しいことも想定されます。特に最初のうちはシンプルに、わかりやすく、具体的に指示をするなど、配慮する必要があります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

特定技能外国人を受け入れて企業の活性化を図る

特定技能は、人材不足が深刻化している日本国内の特定産業分野の労働力を補うために設立された在留資格です。人材不足の解消が目的のため、即戦力となる特定技能外国人が雇用できるのが大きなメリットです。また、特定技能2号であれば無期限の雇用も可能です。それだけでなく、あらたなイノベーションの促進や国際競争力の強化も期待できるでしょう。

しかし、特定技能外国人の雇用には手続きの難しさをはじめとした複雑な要素を含んでおり、受け入れ企業にとって大きな負担になる可能性もあります。本記事で紹介したメリットや留意点などを参考に、特定技能の活用を検討してみてください。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする