HRナレッジライン

カテゴリ一覧

社員の離職防止対策5つのポイントと人材サービスの活用方法

- 記事をシェアする

人材不足と高い離職率は、多くの企業が直面する深刻な課題です。そのため、企業の持続的な成長には、効果的な離職防止策の実施が不可欠です。

本記事では、最新のデータに基づいた退職理由の分析と、具体的な離職防止対策を紹介します。さらに、離職率を抑制することで、業務効率化と社員の負担軽減につながることを解説します。

離職防止対策が人材不足の解消と企業成長の要に

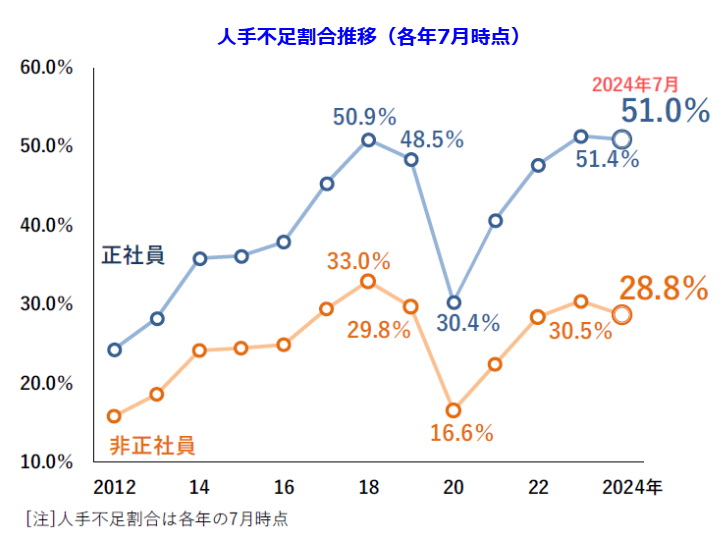

※引用:TDB景気動向オンライン|人材不足に対する企業の動向調査(2024年7月)

多くの企業にとって、人材不足は深刻かつ継続的な課題であり、その解決は急務です。

帝国データバンクが実施した「人手不足に対する企業の動向調査(2024年7月)」によれば、正社員が「不足している」と感じている企業の割合は51.0%に達しており、依然として高い水準が続いています。

さらに、非正規社員についても28.8%の企業が人材不足を実感しており、少子高齢化や他業界との競合激化などを背景に、人材採用の難化が一層顕著になっています。

そして人材不足は、企業経営に以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。

- 業務効率と生産性の低下

- 新規事業や拡大計画の遅延

- 社員の負担増加によるモチベーション低下と離職率の上昇

- 顧客サービスの質と企業の競争力の低下

- 採用活動にかかるコストと時間の増加

企業はあらたな人材の採用を進めるだけでなく、既存社員の離職率を抑えるための離職防止対策を強化することが、極めて重要な課題であると言えるでしょう。

離職防止策の第一歩は社員の退職理由を理解すること

効果的な離職防止策を検討するには、社員がなぜ会社を辞めるのか、その理由を把握することが重要です。

厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」表5によると、定年・契約満了、会社都合などを除く「個人的な理由による退職理由」のランキングは以下のようになっています。

【個人的な理由による退職理由のランキング(男女平均)】

- 労働時間、休日などの労働条件が悪かった

- 職場の人間関係が好ましくなかった

- 会社の将来が不安だった

- 給料など収入が少なかった

- 仕事の内容に興味を持てなかった

また、男女別・年齢別の最も割合の高い理由は以下の通りです。

【男性の年齢別の退職理由トップ】

| 年齢 | 主な退職理由 | 割合 |

|---|---|---|

| 19歳以下 | 労働時間、休日などの労働条件が悪かった | 28.4% |

| 20~24歳 | 労働時間、休日などの労働条件が悪かった | 11.4% |

| 25~29歳 | 仕事の内容に興味が持てなかった | 14.1% |

| 30~34歳 | 給料など収入が少なかった | 14.1% |

| 35~39歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった/給料など収入が少なかった | 各11.3% |

| 40~44歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 14.6% |

| 45~49歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 11.1% |

| 50~54歳 | 仕事の内容に興味が持てなかった | 10.9% |

| 55~59歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 12.9% |

| 60~64歳 | 定年・契約期間の満了 | 54.6% |

| 65歳以上 | 定年・契約期間の満了 | 61.0% |

【女性の年齢別の退職理由トップ】

| 年齢 | 主な退職理由 | 割合 |

|---|---|---|

| 19歳以下 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 22.9% |

| 20~24歳 | 労働時間、休日などの労働条件が悪かった | 15.6% |

| 25~29歳 | 労働時間、休日などの労働条件が悪かった | 18.4% |

| 30~34歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.6% |

| 35~39歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 13.1% |

| 40~44歳 | 労働時間、休日などの労働条件が悪かった | 17.6% |

| 45~49歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 18.7% |

| 50~54歳 | 定年・契約期間の満了 | 10.1% |

| 55~59歳 | 職場の人間関係が好ましくなかった | 15.7% |

| 60~64歳 | 定年・契約期間の満了 | 43.3% |

| 65歳以上 | 定年・契約期間の満了 | 31.0% |

性別・年齢によって前職を辞めた理由の割合が異なる背景には、仕事に対する考え方や家庭との両立など、社員一人ひとりの置かれた状況が大きく影響しているでしょう。

社員の離職を防止するに、自社の男女比や年齢層を把握し、改善が必要な点があれば速やかに対策を講じる必要があります。

人材の流出を防ぐ5つの離職防止対策

企業が持続的な成長を遂げるためには、社員が安心して長くはたらき続けられる職場環境の整備が不可欠です。

ここでは、離職防止に向けた5つの効果的な取り組みをご紹介します。

1.労働条件の見直し

「労働条件の悪さ」は、人間関係の問題と並ぶ主要な退職理由です。ワーク・ライフ・バランスを重視する人が増えている現代において、社員の多様なニーズに対応したはたらき方を提供することが、人材の定着につながります。

労働条件を見直す際には、以下の具体的な施策を検討してみましょう。

- 週休2日制の導入と年間休日の増加

- 年次有給休暇の取得促進

- フレックスタイム制やリモートワークなど、柔軟なはたらき方の導入

- 残業時間削減への取り組み

- 業務効率化と生産性向上のためのツール導入

近年、「しっかり休む」という価値観が広がりつつあり、それに伴い長時間労働を是正する企業も増えています。

労働条件の見直しには、社員の声を正確に把握することが不可欠です。フィードバック面接や社員アンケートを通じて、現状の課題や要望を収集することから始めましょう。

ワーク・ライフ・バランスの定義や企業が取り組むメリット、導入時の留意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>ワーク・ライフ・バランスとは?概要や取り組み時の留意点について解説

2.職場の人間関係改善

「人間関係」は退職理由の上位に位置し、特に30~40代の男性に多く見られる傾向があります。社員の心理的安全性を高め、安心して意見を述べられる風通しの良い職場環境を構築するために、以下の施策を検討してみましょう。

コミュニケーションを促進する社内イベントの開催

チームビルディングにつながる活動や、部署を超えた交流を促す社内イベントを計画することで、社員同士の仲が深まり、よりよいコミュニケーションが生まれます。

ハラスメント対策の徹底

ハラスメント防止研修を定期的に実施し、ハラスメントの定義、種類、具体例について学ぶことで、防止意識を高めることが重要です。また、専用の相談窓口や相談ホットラインを設置し、相談を受け付けた際には適切な調査と必要な措置を迅速に行う体制を整えましょう。

アサーティブコミュニケーション研修の実施

相手を尊重しつつ、自分の意見や感情を適切に伝える「アサーティブコミュニケーション」が学べる研修を導入しましょう。アサーティブコミュニケーションとは、自分の考えや感情を率直に表現しながらも、相手の意見も尊重し、建設的な相互理解を目指すコミュニケーション方法です。

アサーティブコミュニケーション研修を通して、職場での誤解や摩擦を減らし、円滑なコミュニケーションが促進する方法を習得できます。

3.賃金処遇の改善

「給与の低さ」は社員のモチベーション低下や離職の大きな要因の一つです。離職防止対策として、社員が納得し、やりがいを感じられる公正な処遇を提供することが重要です。

賃金水準の見直し

業界団体や公的機関が公表する賃金統計データを活用し、定期的に賃金調査を実施して自社の水準を評価します。自社の報酬水準が競合他社より低い場合は、ベースアップや昇給額の調整を行い、競争力のある報酬制度の構築を検討しましょう。

成果に基づく評価と報酬

評価プロセスを可視化し、明確な評価システムを構築することにより、社員の成果や貢献度を公平に評価できます。この評価結果を昇給や賞与に適切に反映させられれば、高いパフォーマンスを発揮する社員の定着率向上、ひいては全社員のモチベーション向上が期待できます。

目標管理制度(MBO)の概要や、企業に導入するための手順については、以下で詳しく解説しています。

>>目標管理制度(MBO)の種類、メリットや留意点について解説

福利厚生の充実

健康保険や年金制度に加え、育児・介護支援、休暇制度の拡充など、福利厚生を充実させて社員の生活を支援しましょう。社員のワーク・ライフ・バランスの向上は、企業へのエンゲージメントを高め、離職防止につながります。

4.仕事内容の充実

社員の退職理由として、「仕事内容への不満」は看過できない要因です。社員の成長意欲を高め、やりがいを感じられる仕事環境を提供することが、人材の定着につながります。

責任と裁量権の付与

社員に責任と裁量権を付与することにより、自ら考え行動する力が養われ、達成感を得られるようになります。また、必要に応じてサポートを行いながら、適切な目標設定やフィードバックを提供することによって、社員のモチベーションをさらに高められます。

スキルアップ支援

社内外の研修への参加や資格取得支援など、社員のスキルアップを促進する制度を導入しましょう。これにより、仕事への満足感や成長実感を高められます。また、個人のスキルが向上することで、企業全体の競争力も強化されます。

キャリアパス設計のサポート

社員一人ひとりのキャリア目標を明確にし、適切なキャリアパスの設計を支援しましょう。定期的な面談を実施してキャリアに関する相談に応じ、必要な研修や異動の機会を提供することにより、社員のモチベーション向上と人材の定着、ひいては企業の成長を促進できます。

仕事内容の見直し

ルーティンワークが多いなど、仕事内容に課題がある場合は、業務内容の見直しや改善を検討しましょう。社員が自身の能力を活かし、やりがいを感じられるような仕事内容を設計することが重要です。

5.外部リソースの活用

「労働時間、休日などの労働条件が悪かった」という 退職理由は、社員と労働条件のミスマッチが考えられます。このような場合、 人材派遣などの外部リソースの活用は効果的な戦略となりえます。

繁忙期や特定プロジェクトでの活用

繁忙期や特定のプロジェクトにおいて、必要なスキルを持つ外部人材に業務を依頼することによって、急激な業務量の増加に柔軟に対応できます。この結果、社員一人ひとりの負担を軽減し、労働時間の短縮や休日の確保につながります。

定型業務のアウトソーシング

毎月の給与計算・請求書処理・ヘルプデスク対応などの定型業務をアウトソーシングすることで、社員がより重要なコア業務に集中できる環境を整えられます。

これにより、社員の労働時間の短縮や休日の確保につながり、ワーク・ライフ・バランスの向上が期待されます。

離職防止対策における人材派遣のメリット

離職防止対策として、人材派遣を活用するメリットについて説明します。人材派遣の活用は、単なる人員補充以上の効果をもたらし、組織全体の活性化、人材育成、そして離職防止に貢献する有効な手段となります。

社員の負担軽減とワーク・ライフ・バランスの改善

ルーティンワークや繁忙期の業務を派遣社員に任せることによって、社員の残業時間を削減し、プライベート時間の確保を促進できます。ワーク・ライフ・バランスの改善は社員の満足度を向上させ、離職率の低下につながります。

業務効率化

派遣社員との協働により、社員はコア業務や新規事業に集中でき、業務効率化を図れます。業務効率化による生産性向上は、企業の業績向上につながり、社員のモチベーション向上と離職防止に貢献します。

業務効率化については、以下で詳しく解説しています。

>>業務効率化とは?手順と成功のポイント、注意点、活用ツールを解説

組織の活性化と人材育成

多様なバックグラウンドを持つ派遣社員とはたらくことにより、社員はコミュニケーション能力やマネジメント能力を高められます。また、あたらしい視点やアイデアを取り入れられ、組織全体の活性化につながります。

柔軟な人員配置とコスト削減

派遣社員は、必要な期間、必要なスキルを持つ人材を受け入れられるため、来月から人員を増やしたい場合など、就業開始時期にも柔軟性に対応できます。また、採用や労務管理にかかるコストを低減できる点もメリットです。

離職防止対策で企業の持続的成長を実現しよう

全国的に人材不足感が高まる中、特に中小企業においては、採用コストの増加やミスマッチによる早期離職が大きな経営課題となっています。

貴重な人材の流出を防ぎ、企業の持続的な成長を確保するためには、効果的な離職防止対策が不可欠です。

しかし、離職防止対策を講じても、人材流出を完全に抑えられないケースも存在します。そのような場合は、組織力強化のために、外部リソースの活用を検討する必要もあるでしょう。

パーソルテンプスタッフの人材派遣サービスでは、お客さまの課題を解決する最適な人材を、豊富な登録スタッフの中から迅速にご紹介します。

採用コストの削減、欠員の補完、コア業務への集中などあらゆるニーズにお応えし、お客さまの業務効率化と生産性向上に貢献します。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする