HRナレッジライン

カテゴリ一覧

役職定年とは?メリットや留意点、ポストオフ制度との違いなどを解説

公開日:2024.07.29

- 記事をシェアする

役職定年とは、会社が定めた年齢に達した社員が評価や能力にかかわらず、部長・課長などの役職から退く制度のことです。

組織の活性化や人件費の削減といったメリットがある一方、役職定年者のモチベーション低下を招く恐れもあり、メリットと留意点を理解した上で導入を検討することが大切です。

本記事では、役職定年の概要や実態、導入のメリット・留意点などについて分かりやすく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

役職定年とは

役職定年とは、会社が定めた年齢に達したタイミングで社員が役職から退く制度のことです。一般的な定年制度とは異なり、社員全体の退職年齢に関するものではなく、課長や部長などの管理職に就いている社員が対象です。会社に定年制度があるように、管理職に定年があると考えると分かりやすいでしょう。

役職定年の年齢について

役職定年の年齢は企業によってさまざまですが、一般的に50代後半から65歳の間で設定されることが多いようです。

ただし、役職定年が導入されたのは60歳定年が一般的な時代でした。その頃から労働環境は大きく変わり、現代は65歳で定年する人が増え始めています。役職定年が同じ形態で継続されているのは、今の時代の実情と合っていないとも言えるでしょう。

ポストオフ制度との違い

ポストオフ制度とは、ポスト交代を検討する際に年齢だけでなく能力や企業への貢献度なども加味する人事制度です。役職定年は特定の役職や管理職が適用になるのに対して、ポストオフ制度は全社員に適用される評価・能力などに関係なく、一定の年齢に達すれば役職が解かれる役職定年とは異なり、その人物を総合評価した上で退任するか否かを判断します。一般的に、ポストオフされる年齢は50代後半〜60代とされています。

ポストオフ制度は役職から退いた後も給与や待遇があまり変わらないことが多く、退任後も社内に残る人が少なくありません。一方、役職定年は役職から外れた後に給与や待遇が一般職の水準に低下する傾向があります。そのため定年後に企業を離職するケースもあります。

つまり、ポストオフ制度は定年後も社内で優れたパフォーマンスを発揮することが期待される制度です。一方の役職定年は課長や部長などの管理職に就いている社員のポストを空けることで、役職の定期的な入れ替えを図る制度です。組織内の人事の新陳代謝を促すことで、組織の活性化や若手の育成を図ることを目的にしています。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

役職定年が導入された背景

役職定年が導入された背景に、定年の延長が挙げられます。高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が改正された1994年以降は60歳未満の定年が禁止され、2025年4月からは65歳までの雇用確保が義務化されます。

これらの改正により定年年齢が引き上げられると、勤続年数で昇給を行う企業にとって人件費は大きな負担になります。一度役職に就けば降格しない仕組みの企業は多く、従来の人件費よりも支払い額が高くなるため、人件費を抑制する必要が生じました。この課題に対処する施策として役職定年は広がったのです。

また、近年は年功序列や終身雇用が崩壊しつつあり、成果主義を採用する企業が増えています。年功序列によって課長や部長などの管理職に就いている社員が管理職ポストを役職定年でリセットし、空いた管理職ポストに優秀な若い人材を登用する成果主義へ移行しやすくなることも、役職定年が導入された背景の一つです。

高年齢者雇用安定法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>高年齢者雇用安定法とは?概要や改正内容について分かりやすく解説

役職定年の導入実態

- 役職定年の導入状況

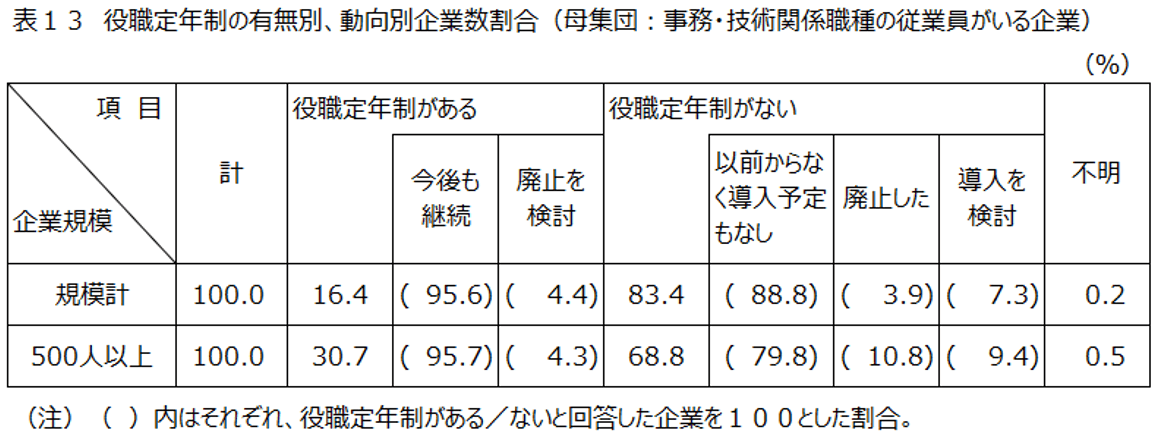

人事院が2017年に発表した「役職定年の有無別、動向別企業数割合(表13)」によると、役職定年を導入している企業は16.4%でした。この数値を見ると、現時点で役職定年を取り入れている企業は決して多くないと言えます。

※引用:人事院|役職定年の有無別、動向別企業数割合(表13)

一方、社員500人以上の企業で役職定年を取り入れている企業は30.7%です。つまり規模が大きな企業ほど導入している傾向は高いと考えられます。また、役職定年を導入している中で今後も継続を考えている企業は95.6%でした。要するに、現時点で役職定年の廃止を検討している企業がほぼないことがわかります。

- 役職定年後の仕事内容

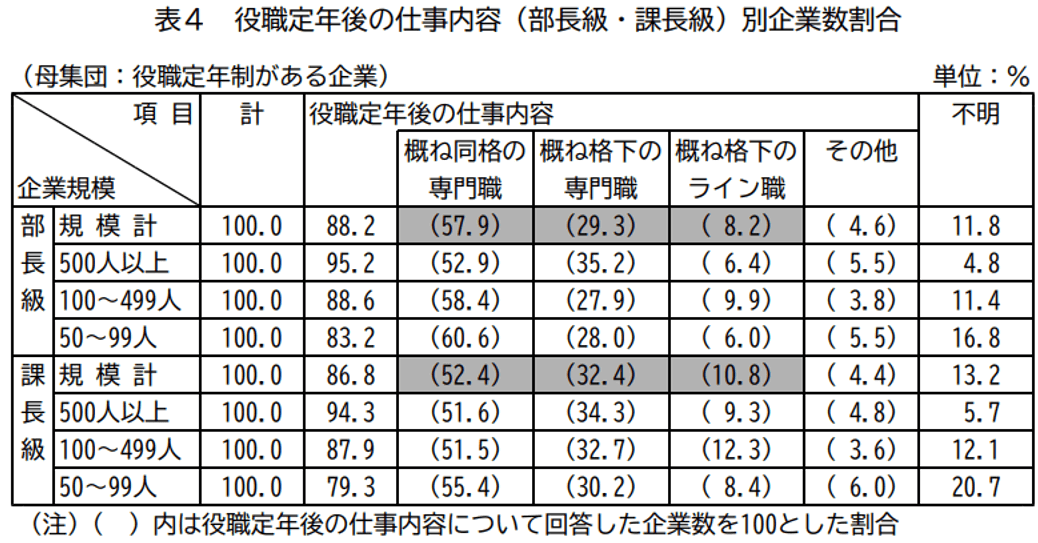

人事院の「民間企業における役職定年制・役職任期制の実態」によると、部長クラスの役職定年後の仕事内容は「概ね同格の専門職」とする企業の割合が57.9%と過半数を占めていました。一方、役職定年前に比べて格下となるケースは37.5%(「概ね格下の専門職」とする企業は29.3%、「概ね格下のライン職」とする企業の割合が8.2%)にとどまっています。

また、課長クラスの役職定年後の仕事内容は「概ね同格の専門職」とする企業が52.4%にのぼるものの、役職定年前に比べて格下になるケースは43.2%(「概ね格下の専門職」とする企業が32.4%、「概ね格下のライン職」とする企業は10.8%)にのぼると報告されています。つまり、部長クラスの場合より課長クラスの役職定年の方が格下となるケースは多いようです。しかしながら、役職定年者の約半数は長年培った技術やノウハウを活かす形で仕事を続けられているようです。

※引用:人事院|人事院の「民間企業における役職定年制・役職任期制の実態

- 役職定年後のモチベーション

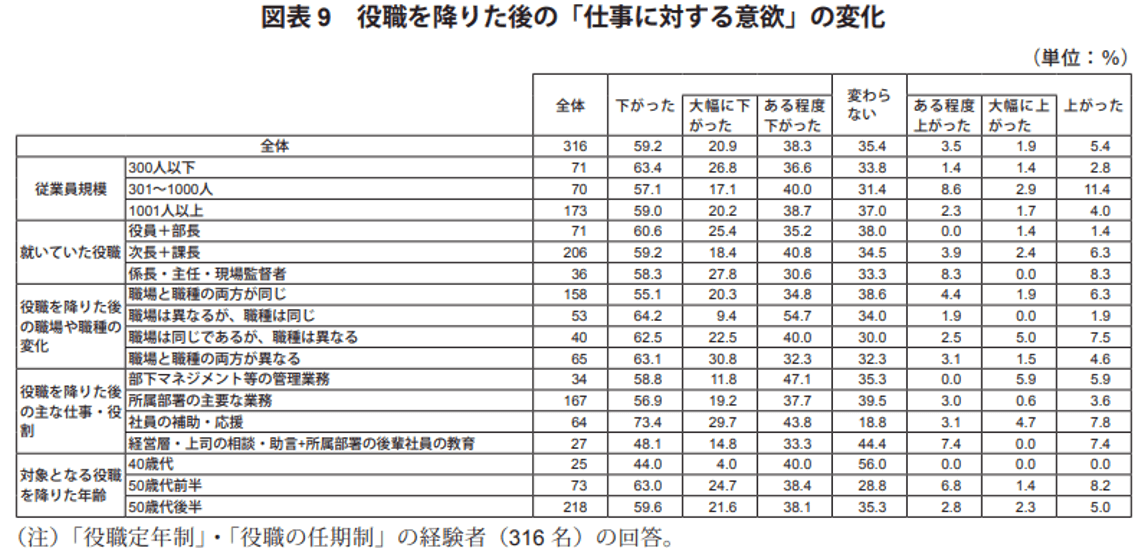

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査「65歳定年時代における組織と個人のキャリアの調整と社会的支援」によると、役職から退いた後の仕事に対する意欲が「下がった」と回答した人の割合は59.2%(「大幅に下がった」20.9%、「ある程度下がった」38.3%)に達しています。一方、「変わらない」と答えた人は35.4%、「上がった」という回答はわずか5.4%(「ある程度上がった」3.5%、「大幅に上がった」1.9%)でした。

さらに、会社に尽くそうとする意欲が「下がった」と回答した人は59.2%(大幅に下がった」22.2%、「ある程度下がった」37.0%)にのぼるという事実も報告されています。役職定年後の社員のモチベーションの維持は、企業にとって大きな課題と言えるでしょう。

※引用:独立行政法人|65歳定年時代における組織と個人のキャリアの調整と社会的支援

役職定年のメリット

役職定年を導入することで、企業には複数のメリットがあります。それぞれのメリット、具体例について詳しく解説します。

組織の活性化

役職定年によって同じ社員が長期間にわたり役職に就くという状況はなくなり、定期的な人員の入れ替えが行われます。若い人材が役職に昇進するチャンスが増えれば、組織の新陳代謝につながるでしょう。その結果、新しいアイデアや切り口が生まれやすくなり、組織は活性化します。

また、昇進の可能性が高まることで若手社員のモチベーションは向上し、優秀な人材の離職を防ぐ効果も期待できます。

若手社員の育成

企業内の管理職のポストは限られており、ポストが空くまでに長い年月を必要とします。しかし、役職定年の導入でポジションが定期的にリセットされれば、優秀な若手社員の昇格のチャンスは増加するでしょう。

早い段階で役職に就けば、若いうちから経験を積むことが可能になります。また、早期から役職に就く機会が増加するほどキャリア形成につながるため、若手社員のモチベーション向上も期待できます。

若手採用については、こちらでさらに詳しくご説明しています。

>>若手採用を成功させるポイントとは?組織にあらたな人材を取り入れる

人件費削減

年功序列制度を採用している多くの企業では、年齢を重ねた社員ほど給与が上がり、役職も昇格します。65歳までの雇用確保が義務化されることにより、課長や部長などの管理職に就いている社員たちの人件費はさらに上がり続けます。しかしながら、加齢に伴って給与・役職と能力が見合わなくなるケースは少なくありません。

役職定年の導入で持続的な昇給を抑制すれば、人件費高騰を抑えながら課長や部長などの管理職に就いている社員の雇用を継続することができます。

人件費削減については、こちらでさらに詳しくご説明しています。

>>人件費削減とは?メリット・留意点や具体的な方法を解説!

役職定年の留意点と対策

一方、役職定年の導入に際してはいくつかの留意点も存在します。それぞれのポイントとその対策法について解説します。

引継ぎなどの工数がかかる

役職定年を導入した場合は、役職に就いている社員が一定の年齢になるまでに後任者を見つけておく必要があります。後任者の育成状況に合わせ、退任の時期を決めることができないためです。

対策としては引継ぎプロセスを事前に計画・文書化し、工数を最小限に抑えておくことが重要でしょう。加えて、定期的なミーティングやトレーニングを行い、知識の共有を促進することも大事です。

知識やノウハウが失われる可能性がある

役職定年は組織の状況に関係なく、一定の年齢に達することで役職が入れ替わる制度です。高いノウハウを持つ人材が役職を離れる際、上手く引継ぎができていないとそのノウハウが失われてしまう可能性があります。

対策としてはノウハウなどの情報を書類に記録し、データベースへ保存することが重要です。役職定年者の経験や知識をまとめ、組織の中で共有可能な形で整理しておきましょう。

対象となる社員のモチベーションが低下する可能性がある

役職に就いている社員は、どれだけ成果を上げていても一定の年齢になると役職から退かなければなりません。そのため、業務へのモチベーションが低下してしまう恐れがあります。役職定年のタイミングで優秀な社員が退職する可能性も出てくるでしょう。

対策としては、役職定年後のはたらき方がイメージできるキャリアプランを用意することが有効です。企業や部署のアドバイザーといった役割を任せるなど、やりがいを持ってはたらける環境づくりをすることが重要です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

役職定年を導入して組織の活性化を図る

役職定年は一定の年齢に達したタイミングで役職から退く制度で、若い人材が早期に役職へ就ける仕組みです。若い人材を育成する環境が生まれ、若手社員のモチベーションも高まるため、組織の新陳代謝の加速が期待できます。加えて、人件費を削減できるのもメリットです。

その一方で、役職定年者のモチベーション低下を引き起こす可能性があり、優秀な社員の退職リスクの増加も懸念されます。

役職定年を導入する場合は、課長や部長などの管理職に就いている社員が役職から退いた後のはたらき方を提案し、人生後半のキャリアでも活躍を続けられる仕組みづくりをしておくことが重要です。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする