HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【セミナーレポート】

「リスキリング」を科学する

公開日:2025.04.11

- 記事をシェアする

株式会社パーソル総合研究所

上席主任研究員

小林 祐児 氏

企業の人材戦略の中で「リスキリング」が一大潮流となっています。従業員の知識の獲得を促進することは、DXや人的資本経営とも合流すると言えます。とはいえ、リスキリングの具体的な進め方を模索中の企業が大半です。また企業が学びを奨励しても、学ぶ習慣が根付いていないと言われる日本の従業員のリスキリングを阻害する要因や対策などについて、パーソル総合研究所 上席主任研究員の小林祐児氏による講演をご紹介します。

「人材資本投資」×「DX」からリスキリングへ

ここ数年、日本企業の「リスキリング」への取り組みの報道が増えつつあります。2022年10月に岸田首相の所信表明演説で取り上げられたことで、より注目されるようになったのではないでしょうか。リスキリングは簡単に言えば、社会人の学び直しのことです。「リカレント教育」や「生涯学習」よりも企業に視点が移り、ジョブチェンジやキャリアチェンジに重点が置かれています。

リスキリング・ブームの背景にあるのは人的資本経営やDXの流れであり、不足する人的資本を教育・輩出・供給しなければ企業は成長できないという考え方がベースです。日本企業では人材開発費が少なく、かつその予算の多くが新卒入社者に割かれ、ミドルクラス以上にはほとんど投入されていないといった課題感があります。

昨今、リスキリングについてはさまざまな議論が行われていますが、多くの議論の考え方は、「不足しているスキルを明確化し」→「スキルを注入し」→「ジョブとマッチングする」という発想がひとつのモデルとして定着化しつつあります。必要なスキルの「鋳型」をつくり、人手不足に陥っているポストへ「流し込み」、必要な場所に「出荷」するというフローが一般的な工場の流れと類似していることから、私はこれらを「工場モデル」と呼んでいます。

日本のリスキリングの実態とその対策

30,000人を対象に実態調査をしたところ「一般的なリスキリング経験」があるのは3割前後、ITツールやプログラミングなど「デジタル領域のリスキリング経験」があるのは2割程度となりました。また新しいツールや知識を学び続けているという「リスキリング習慣」があるのは3割弱という結果でした。年代別で見ると学びのピークは20代後半で、そこから徐々に下がる傾向であることもわかりました。

経営層の交代やM&A、事業拡大など、組織や事業は変化し続けるため従業員の求められるスキルも変わっていきます。こうした中でリスキリングの「工場モデル」を改めて見てみると、変化する市場に対して不足スキルを明確化することは極めて困難であること、スキルの発揮や学びの動機付けについては無策になりやすいことなどが問題です。

調査結果からリスキリングを促進している要素を見てみると、一般的なリスキリングと紐づいているのは個人目標と組織目標の関連付けといった「目標の透明性」、デジタル領域のリスキリングでは社内キャリアパスの明確な提示などの「キャリアの透明性」が挙げられます。

リスキリングを効果的に行うためには、研修・学習支援への投資だけでは不足です。それに加え「キャリア」「目標管理」「学びのコミュニティ化」の3つの側面から仕組みを構築することこそが重要になります。

まとめ

ろうそく型の火を灯すような個人単位ではなく、集団的にもらい火をして広がっていくように、自身の内発的動機付けではなく、他者から影響されるような動機付け、「わたしの学び」から「学びのわたしたち化」が日本企業にとって大きな鍵となると考えられます。

これから日本企業がリスキリングを行うにあたっては、従業員の自律的なキャリア形成を推進し、スキルの明確化にリソースを使うことだけでなく、多様な仕組みづくりも必要となります。また集まる場所の提供など「単数形」から「複数形」への学び、また学びをフックにした「社会関係資本」の再構築が重要と言えるでしょう。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

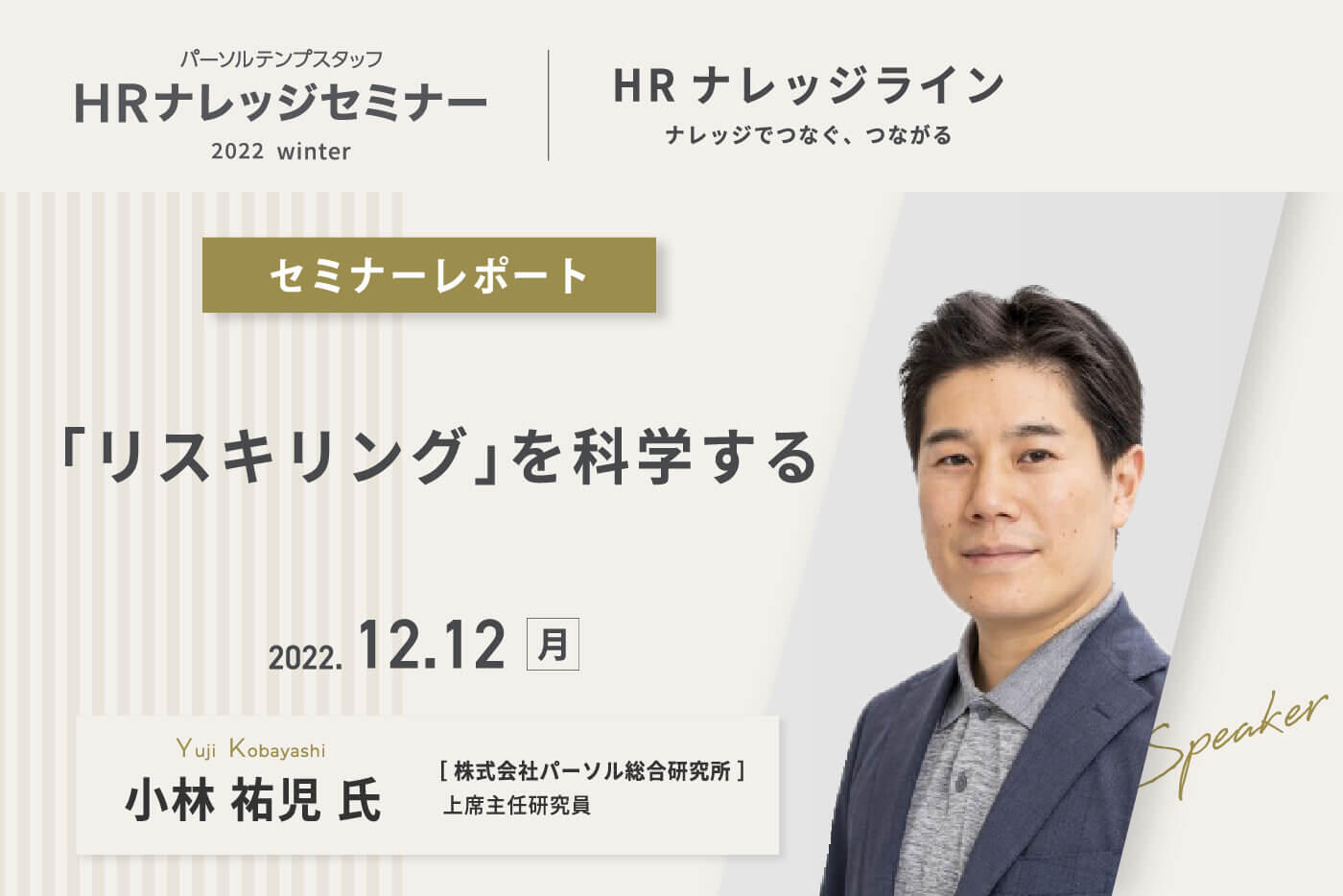

株式会社パーソル総合研究所

上席主任研究員

小林 祐児 氏

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。

NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年より現職。

労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行う。

専門分野は人的資源管理論・理論社会学。

著作に『罰ゲーム化する管理職』(集英社インターナショナル)、『リスキリングは経営課題』(光文社)、『早期退職時代のサバイバル術』(幻冬舎)、『残業学』(光文社)、『転職学』(KADOKAWA)など多数。

- 記事をシェアする