HRナレッジライン

カテゴリ一覧

ストレスチェック制度の目的や対象者、実施時の留意点について説明

公開日:2024.10.18

- 記事をシェアする

近年、精神障害の労災認定増加などに見られるように、「ストレスを強く感じる」人が増えているようです。

ストレス社会におけるメンタルヘルスの予防を重要視し、ストレスチェック制度の実施が2015年から一定の規模の事業所で義務付けられました。

企業にとっても社員にとってもメリットの多いこの制度を、より正しく効果的に取り入れるためにはどのような準備や取り組みが必要かをご紹介します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法に基づいて日本で導入された制度で、社員のメンタルヘルスケアを目的としています。

2015年から一定の条件を満たした事業所で義務化された「ストレスチェック制度」は、労働安全衛生法の改正に基づいて行われるようになりました。社員のストレス状態をチェックする検査を実施し、企業が社員のストレス状態を適切に把握することで、職場の環境改善、自らのストレスについて気付きを促す、メンタルヘルス不調のリスク低減などを目的としています。同制度が実施されるようになった背景には、精神障害の労災認定増加などに見られるように「ストレスを強く感じる」機会が増えたストレス社会における、メンタルヘルスの予防を重要視する動きがあります。

ストレスチェックの義務化対象企業

ストレスチェックは、常勤の社員が50人以上の事業所では、ストレスチェックを年に一度実施することが義務化されています。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックを受ける対象者に関して、厚生労働省の労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルによる規定があります。

- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

※引用:厚生労働省|労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル

つまり常時使用されるすべての社員が対象となりますが、以下に当てはまる社員は対象外となります。

- 労働契約期間が1年未満の社員

- 労働時間が短い社員(当該事業所において同業務を行う通常労働者の所定労働時間の4分の3未満)

ストレスチェック制度の実施状況

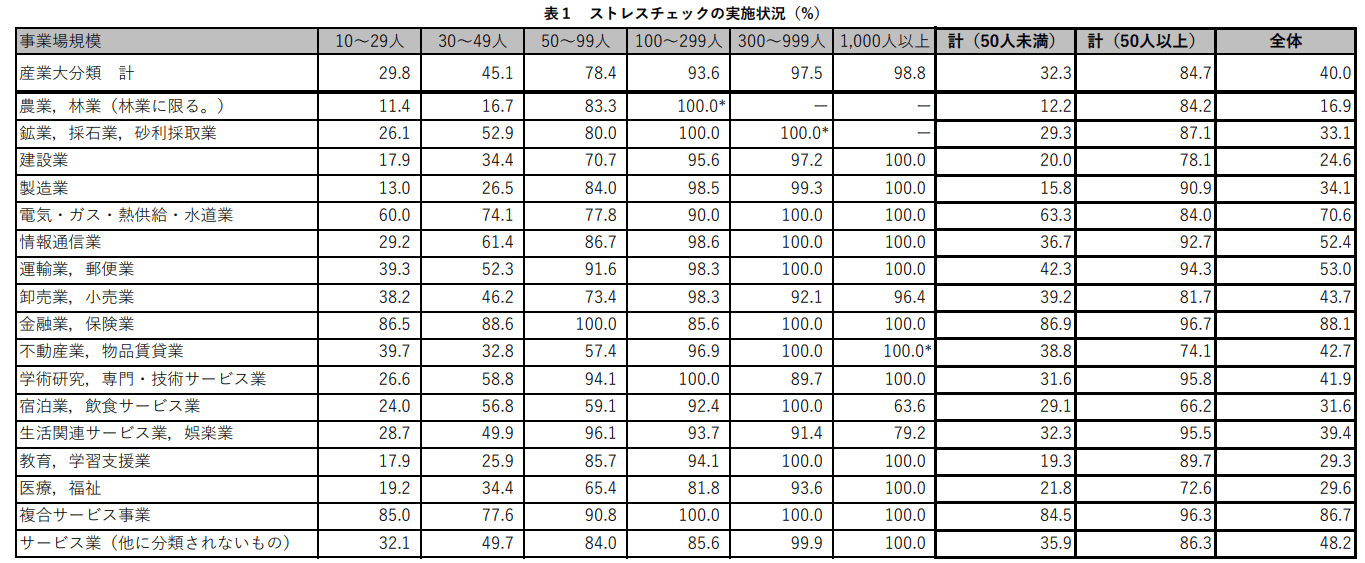

厚生労働省のストレスチェック制度の実施状況(令和4年)の実施状況によると、50人以上の事業所での実施は84.7%となり、義務化をされていながら15%以上の事業所が未実施となりました。実施率の低さが顕著なのは50~99人の事業所の78.4%となりました。なかでも不動産業、物品賃貸業が57.4%、宿泊業、飲食サービス業が59.1%で実施率が低い結果となりました。

※引用:ストレスチェック制度 の実施状況(令和4年)

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度は何のために導入されるようになったのでしょうか。ストレスチェック制度は、社員のメンタルヘルスを守り、はたらきやすい職場環境を作るために重要な役割を果たしています。その背景には、メンタルヘルス問題の増加や社会問題化した過労死や自殺、法律の改正、労働環境の変化などがあると考えられています。これらの課題に対処するために、ストレスチェック制度が導入されました。企業はこの制度を活用して、社員のWell-being(ウェルビーイング)を高め、健康経営を推進し、健全で生産的な職場を目指すことが求められます。

また、メンタルヘルスの不調のリスクを低減し、正常なメンタルヘルスを保ち、健康的にはたらき続けられるようになり、社員定着率の向上が期待できるのです。

社員定着率やWell-being(ウェルビーイング)については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>社員を定着させるには?平均離職率や離職率がもたらす影響を解説

>>ウェルビーイング(Well-being)とは?意味や注目される背景、メリットを解説

ストレスチェック導入の流れ

ストレスチェックを企業が導入するために、どのようなステップが必要か説明します。それぞれの段階で留意すべき点についても知っておきましょう。

対象者や実施者を選定する

ストレスチェック実施者は、医師や保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士などです。また、外部委託も可能です。調査票の選定や、ストレスチェック実施の企画および結果の評価を行います。対象者は常時はたらいている社員で、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員※など雇用形態にかかわらず対象となります。

※派遣社員へのストレスチェック実施者は人材派遣会社になります

社員に周知する

実施の目的や方法について社内規定として明文化したのち、全ての社員に周知します。周知の際は、目的や実施方法はもちろん、スケジュールなども明確にし、社員の理解・関心を深めるよう配慮しましょう。実施前に社内掲示板やイントラなど、全社員が常に閲覧できる状態を保ちましょう。

調査票を準備する

ストレスチェックで用いる調査票は、企業によって自由に決定できますが、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票(57 項目)の使用が推奨されています。どのような調査票を使用するか悩む場合は、こちらを用いましょう。

ストレスチェックの実施方法

質問票や実施者の選定、実施の周知が完了したら実施となります。質問票を社員に配布し記入してもらいます。実施方法は、紙でもオンラインでも実施可能です。記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収します。回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価します。その結果、高ストレスで医師の面接指導が必要な社員に面接指導を行います。

ストレスチェックの実施に関する留意点と対策

ストレスチェックの実施に当たって、どのようなことに注意し、対策する必要があるでしょうか。

プライバシー保護に留意する

ストレスの状態はプライバシー性の高い項目です。質問票や結果のデータの取り扱いには注意が必要です。例えば、データの取り扱いに関して、個人が特定されないように匿名化する、データのアクセス権限を限られた担当者のみに設定するなど、取り扱いに留意してください。さらに、データは暗号化されたサーバーや安全なクラウドサービスに保存するようにしましょう。

次に結果などの情報共有に関しても制限を設けます。結果は本人のみに通知し、同僚や上司には知らせてはいけません。必要に応じて産業医やカウンセラーと共有します。実施の際には、プライバシー保護の重要性を周知し、安心感を持たせるようにしましょう。また個人情報保護法に基づいて、結果については適切に取り扱う必要があります。ストレスチェックの実施者や実施事務従事者には守秘義務が課されるため、本人の同意なしに情報を提供できません。

個人情報保護法については、こちらの記事でさらに詳しくご説明しています。

>>個人情報保護法のルールや基本的な用語を分かりやすく解説

安心して回答できる環境作りをする

実状との乖離のない回答をしてもらうためには、回答する環境にも気を付けましょう。まずは物理的環境です。回答する場所が、きちんとプライバシーが保たれていることが大切です。在宅勤務の社員にはオンラインでの回答ができる環境を整えられるとよいでしょう。

次に実施するタイミングです。繁忙期などは避け、社員が余裕のある時期に実施するように心がけましょう。また、回答期間は十分に設ける必要があります。さらにストレスチェック制度に対する目的や意義を理解してもらい、信頼を獲得することも大切です。回答した個人に不利益が生じない旨をしっかり説明してください。質問や疑問があるときに相談できる窓口を設置することも重要です。社員が持つ回答への不安や疑問に対して迅速に対応できる体制を整えましょう。

不利益になる取り扱いは禁止する

この制度で用意された質問の回答内容に起因する不利益は許されません。結果の取り扱いには十分に注意をしましょう。この結果によって直接的な人事評価や処遇の変更などを行ってはいけません。集計した結果は、個別面談を実施するなど、適切なサポートします。また、社員が感じるストレスについて全社の傾向を企業が把握するために利用したり、全社に傾向を共有したりすることもできます。

ストレス要因に関して傾向が見えた場合は改善策を実施します。改善策実施後は、フォローアップの調査を行い、改善が見えたかどうか、効果を確認することが重要です。また、社員がいつでも相談できるよう、メンタルヘルスの専門家による相談窓口を設けたり、研修やワークショップを開催し、ストレス軽減のためのはたらきかけを行いましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

ストレスチェック制度の目的を理解する

社員のメンタルヘルスのケアも企業の大切な取り組みの一つです。ストレスチェック制度は、義務化されており必ず実施しなければなりませんが、社員や企業の双方にとってメリットが多い制度です。ストレスチェックを行い、社員のストレス軽減につなげ、職場環境をより良いものにしましょう。パーソルテンプスタッフでは、就業中で一定の基準を満たした派遣スタッフの方に、年に一回ストレスチェックを実施しています。定期的なストレスチェックの実施をすることで、派遣スタッフの安全な就業をサポートしています。

派遣スタッフへのストレスチェックについて、詳しくはこちらをご覧ください。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする