HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【最新版】労働基準法改正の背景と人事が押さえるべきポイントを解説

公開日:2024.12.24

- 記事をシェアする

戦前から戦後にかけての劣悪な労働条件を改善すべく、1947(昭和22)年に労働基準法が制定されました。以降、時代の変化に合わせて細かな改正が行われ続けており、どのような背景で改正が行われたかを理解することが重要です。

この記事では、労働基準法の概要と最新の改正内容について解説します。

最新の改正ポイントはもちろん、現在までの主たる改正内容についてもしっかり把握し、自社がするべき対応について検討してみましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働基準法とは

労働基準法は、日本の労働者を保護する法律で、労働条件の基準を定めています。以下のように、労働基準法が定める内容は広範囲にわたります。

- 労働契約

- 賃金

- 労働時間・休憩・休日

- 年次有給休暇

- 解雇・退職

- 時間外労働安全衛生

- 女子・年少者保護

- 技能者養成

- 災害補償

- 就業規則監督機関など

労働基準法は、労働者の生存権保障を基本理念としており、労働条件の最低基準を法定することで労働者の保護を図ったものです。労働基準法は日本国憲法に基づいており、憲法27条2項では労働条件に関する基準は法律で定めることが規定されています。

労働基準法が定めるのはどれも労働条件に関する最低限のルールのため、企業は必ず守らなければなりません。違反すると罰則が科せられることもあります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

2024(令和6)年4月改正|労働条件明示のルール

※出典:厚生労働省 |令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

労働条件通知書は、企業が労働者を雇い入れた際に労働者に交付を義務付けられている重要な書類のひとつです。2024年4月から、この労働条件通知書に記載すべき事項が追加されています。

労働条件の明示は企業の義務である

労働条件の明示は、雇用契約締結後の労使トラブルの防止・労働者の保護を目的としています。労働基準法第15条第1項「労働条件の明示」によって、企業は、従業員を雇用する際に労働条件の明示することを義務付けられています。雇い入れの際には「労働条件通知書」の交付が必須です。

明示事項には、書面の交付が必要な事項と、口頭での明示が認められている事項があります。

書面の交付が必要な事項

書面の交付が必要な明示事項は以下の通りです。

- 労働契約の期間

- 就業場所・従事する業務内容

- 始業・終業の時刻

- 所定労働時間を超過した労働の有無

- 休憩時間

- 休日・休暇

- 交代制勤務の際の就業時転換に関する事項

- 賃金の決定や計算・支払いの方法

- 賃金の締め切り・支払い時期に関する事項

- 解雇の理由を含む退職に関する事項

口頭での明示が認められている事項

口頭での交付が認められている明示事項は、以下の通りです。

- 昇給に関する事項

- 退職手当の適用範囲に関する事項

- 退職手当の支払い方法・時期に関する事項

- 臨時で支払われる賃金・賞与に関する事項

- 労働者負担に関する事項

- 衛生・安全に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償・業務外傷病扶助に関する事項

- 制裁・表彰に関する事項

- 休職に関する事項

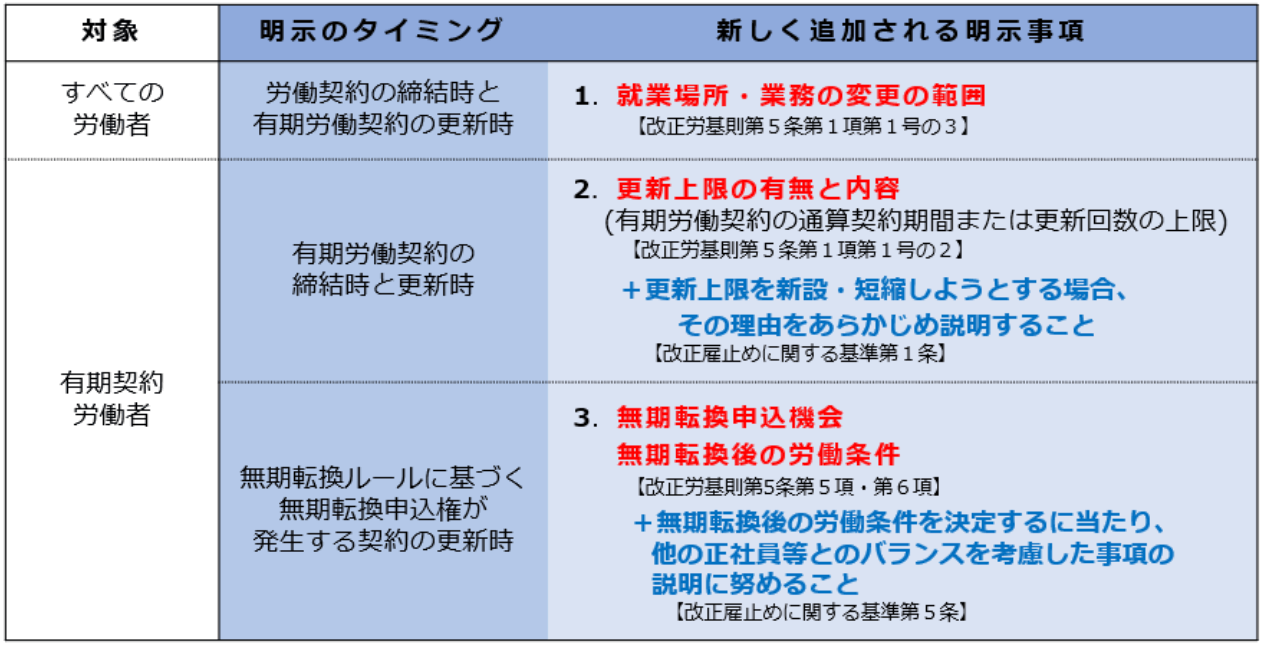

労働条件明示の改正により新たに追加された4項目

労働条件明示の改正で追加された項目は、以下の4項目です。

- 就業場所・業務の変更の範囲を明示

- 更新上限の明示

- 無期転換の申し込み機会の明示

- 無期転換後の労働条件の明示

それぞれについて解説します。

すべての労働者に就業場所・業務の変更の範囲を明示

正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に対し、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりました。変更の範囲とは、将来の配置転換によって変更が予想される就業の場所と業務の範囲を指します。改正前から「就業場所」「業務の内容」の明示が義務付けられていましたが、それらに「就業場所・業務の変更の範囲」がさらに加わります。

明示のタイミングは、労働契約の締結・有期雇用契約の更新時です。ただし、長期雇用が前提である正社員などは、変更の範囲について想定が難しいことがあるでしょう。その場合、なるべく広い範囲で記載したうえで、就業規則における配置転換に関する条文と、人事権によって命じる権利が企業にあることを明記します。

有期契約労働者に対し更新上限の明示

労働条件明示の改正により、有期契約労働者に対し「更新上限の明示」が必要になりました。更新上限とは、有期契約の通算契約期間もしくは更新回数上限を指します。

更新上限を明示するのは、有期労働契約の締結・更新のタイミングです。このとき、更新上限の有無と詳しい内容を明示することが重要です。

さらに、以下の場合は、有期契約労働者への説明が必要です。

- 最初の契約締結後に更新上限をあたらしく設ける

- 最初の契約締結の際に設けた更新上限を短縮する

更新上限を新設したり短縮したりする場合、事前に、詳細な理由を丁寧に説明することが求められます。スムーズに伝えられるよう、準備しましょう。

有期契約労働者に対し無期転換の申し込み機会の明示

改正後は、有期契約労働者に対して「無期転換への申し込みが可能であること」の明示が必要です。「無期転換ルール」に則り、「無期転換申し込み権」が発生するタイミングで示します。

無期転換ルールとは、有期雇用労働者の申し込みによって無期労働契約(期間を定めない労働契約)に転換する規則のことです。有期労働契約が5年を超えて更新されたときに、無期転換の申し込み権が発生します。

例えば契約期間が1年なら5回目更新後の1年間、契約期間が3年のケースなら1回目更新後の3年間に申し込みが可能です。申し込みがあれば無期労働契約が成立します。

※参考:厚生労働省 |有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

有期契約労働者に対し無期転換後の労働条件の明示

労働条件明示の改正によって、「無期転換後の労働条件」の明示が求められるようになりました。明示は、無期転換申し込み機会の明示と同じく、無期転換申し込み権が発生するタイミングで行います。

無期転換後に明示すべき労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じです。明示方法として、事項ごとに明示する方法以外に、有期労働契約時の労働条件からの変更部分を明示する方法も認められています。

また、無期転換申込権を行使しない場合、次の無期転換申込機会に明示すべき事項が前回明示した内容と同一なら、すべての事項が同じことを明示する方法での対応もできます。

※参考:厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドライン

2024(令和6)年改正|建設業・自動車の運転業・医師等の上限規制の猶予期間終了

労働基準法は1947年の制定以来、時代や労働環境に合わせて適宜改正されてきました。ここからは、近年の労働基準法の改正内容を2024年からさかのぼって紹介します。

時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設業・自動車の運転業・医師等ですが、2024年4月1日から他の業種と同様に、上限規制の一般則が適用されました。

ただし、建設業の「災害の復旧・復興の事業」については、月100時間未満、複数月平均で80時間以内の上限は適用されません。

また、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制および、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

自動車運転の業務に従事する労働者は、「改善基準告示」を遵守する必要があります。改善基準告示では、運転時間や勤務間インターバルについて定めています。

2023(令和5)年改正|時間外労働の割増賃金率適用猶予の廃止

2023年4月1日施行の改正労働基準法により、会社の業種・規模・従業員数などを問わず、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が一律50%以上となりました。

2010年4月1日施行の法改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業においてすでに50%以上でした。一方、中小企業においてはその適用が猶予されており、2023年3月31日までは25%以上だったものの、同年4月1日以降は50%以上に引き上げられ、割増賃金率は統一されました。

2023(令和5)年改正|デジタルマネーによる賃金の支払い

これまで、一般的に賃金の支払いは、現金の手渡しや金融機関の口座への振り込みで行われていました。しかし、2023年4月1日からデジタルマネーで支払うことが可能になりました。これは労働基準法施行規則の改正です。

2019(令和元)年に改正された労働基準法上の制度について

特に2019年は「働き方改革関連法」の施行によって大幅な改正が行われています。

それまで、企業が法規定を詳細に理解していない場合でも、経営に大きな影響を与えるケースは多くありませんでした。しかし、2019年の法改正をきっかけに適切な対処を取らなければ処罰の対象となるのみならず、企業名が公表されるなど、大きなリスクが出てきました。時間外労働や年次有給休暇の取得について、法を守らなければ罰則を受けることがあります。

2019年の労働基準法改正のポイントと、企業に求められる対応と事例について解説していきます。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限とは、月45時間、年間360時間を超えた時間外労働を原則禁止したものです。特別な事情があると認められた場合でも、時間外労働は年間720時間以内かつ2〜6ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間の平均が80時間を超えてはなりません。

上限規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

年次有給休暇の取得推進

厚生労働省は、年次有給休暇について、以下のように定めています。

「年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です」

※引用:厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

これにより、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、最低でも年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。これを守らず、労働者に年次有給休暇を取得させなかった場合は「30万円以下の罰金」が企業に科せられます。

フレックスタイム制活用の促進

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、始業時刻と終業時刻を労働者自身が決められる制度です。

フレックスタイム制において、労働者が労働時間を調整できる期間を清算期間といい、清算期間の上限は1ヶ月から3ヶ月に延長されました。

例えば、12月に労働者が規定の労働時間より20時間多くはたらいたとします。しかし、フレックスタイム制の清算期間(3ヶ月)に20時間の超過労働分を調整すればよくなったため、「2月の閑散期に規定時間より20時間少なくはたらく」ことが可能です。

フレックスタイムを活用することによって月をまたいで労働時間の調整ができ、より柔軟なはたらき方ができるようになりました。

高度プロフェッショナル制度の追加

高度プロフェッショナル制度とは、一定の要件を満たし、高度で専門的な知識や技術を有した労働者を対象に、労働時間、休憩、割増賃金などの規定を撤廃する制度です。

具体的な対象業務は、以下の通りです。

- 金融商品の開発業務

- 金融商品のディーリング業務

- アナリストの業務

- コンサルタントの業務

- 研究開発業務

さらに、職務の範囲が明確で、1年あたりの賃金が少なくとも1,075万円以上である労働者が対象となります。対象になる労働者は、時間外労働、休日労働等の規定を適用しない代わりに、年間104日以上の休日の確保、健康診断、医師による面談指導などの健康確保措置が必要です。

労働基準法の改正に企業が適切に対応するためのポイント

企業は、頻繁に行われる改正に迅速にかつ適切に対応していかなくてはなりません。どのように対応すべきか、6つのポイントに分けて解説します。

法改正の内容の把握と理解

まず、労働基準法の改正内容を正確に把握し、社内の関係者(経営者、人事担当、労務担当など)に適切な説明と共有を行うことが大切です。法改正のポイントや影響を理解すれば、社内の問題点に素早く気付けるようになり、適切な対策が取れる基盤が社内にできるでしょう。

また、厚生労働省の労働基準のページを定期的にチェックしあたらしい情報を取り入れることも有効です。判断に悩むことがあれば労働基準監督署や総合労働相談コーナーを利用してみてください。

労働条件の見直し

改正によって影響を受ける部分について、労働契約書や労働条件を見直す必要があります。パート・有期労働法や派遣法の改正によって施行された同一労働同一賃金の原則や労働時間の規制、有給休暇の取得促進などに適切に対応するため、労働条件を適正な形で設定しましょう。

同一労働同一賃金については、こちらでさらに詳しくご説明しています。

>>同一労働同一賃金での中小企業への影響とは?ガイドラインなどをご紹介

労働環境の改善

改正に対応するために労働環境の見直しも必要です。改正によって、一層社員の心身の健康を考えた環境への改善を求められることもあります。その他、リモートワークやフレックスタイムなど、多様なはたらき方に対応できる環境を設定することも検討が必要でしょう。

コンプライアンス体制の強化

法改正に対応するための内部体制を整えることが重要です。法令を遵守するために、労働基準法を遵守するためのガイドラインやルールを策定し、社員に周知徹底し、法令違反を最小限に抑えることが必要です。

社員とのコミュニケーション

改正の影響を受ける社員と適切なコミュニケーションを取ることが大切です。あらたな権利や手続きについて社員に説明し、不明点や不安を解消することで、信頼関係の構築と円滑な対応ができます。

顧問弁護士や社労士による法的アドバイスの活用

企業の顧問弁護士がいる場合はもちろん、社会保険労務士などの自社とのやり取りがある専門家に、改正時にどのような対応をすべきかの相談することも有効です。専門家に対応を確認することで、違反などのリスク低下が期待できます。

労働基準法改正の歴史を振り返る

今回ご紹介した最新の労働基準法改正以外にも、労働基準法は、その時代の労働者の状況に合わせ、これまで何度も改正が行われてきました。それぞれどのような背景があったのか、主な改定内容とあわせて解説します。

1947(昭和22)年の制定

1947年に労働基準法が制定されました。労働条件の決定は労働者と使用者が対等の立場で決定できることを目的とし、通常の労働時間や、時間外労働などの割増賃金を定めるなど、現在では一般的に浸透している「はたらき方」のベースとなっています。具体的には週48時間労働(当時)、年次有給休暇、労災補償など労働条件の最低基準を設けたことなどです。

背景

それまでの日本の労働条件は、低賃金で長時間労働を強いられることも珍しくなく、劣悪な状況が少なくありませんでした。戦後の日本を再建するために重要な役割を担う労働者について、国際的に認められている労働条件に照らし合わせて、従来の工場法、鉱業法を前身としつつ、さらに民主化した法律として整備がされました。

内容

<ポイント>

- 通常の労働時間制(8時間/日、48時間/週)

- 割増賃金は、時間外労働、深夜労働、休日労働について2割5分以上

- 4週間以内の期間を単位とする変形労働時間制

- 年次有給休暇制度

- 女子・年少者の深夜就業禁止

- 労災補償制度

当時の変形労働時間制は、最長4週間単位の制度でした。現在の週40時間制と異なり、当時は週48時間労働が基本でしたが、平均1週間あたりの労働時間が48時間を超えない場合は、ある日において8時間、ある週においては48時間を超えて労働させることができる、とされました。

1987(昭和62)年の改正

この改正によって、週の法定労働時間が短縮され、週休2日制が次第に一般的になり、はたらき方が大きく変わりました。改正以前は、日本には週休2日制という言葉は一般的ではなく、土曜日は午前勤務、午後休みというはたらき方がよくみられるところでした。

背景

日本の産業構造では第三次産業従事者の割合が高くなってきました。繁閑期がはっきりしているサービス業や、業務量が個人の裁量にゆだねられる専門職などに従事する人口の増加により、定時のはたらき方ではなく、フレキシブルな労働時間制の導入が求められるようになります。そこで各業種に対して、適切な労働時間の算定方法を適用するため改正が行われました。

改正内容

<ポイント>

- 法定労働時間の短縮(週40時間労働制を本則に規定し、段階的短縮につき政令で定める)

- 1ヶ月単位・3ヶ月単位の変形労働時間制等の導入、フレックスタイム制の導入

- 事業場外および裁量労働についての労働時間の算定に関する規定の整備

- 退職手当請求権の時効を2年から5年に変更

あらたな変形労働時間制の導入や、裁量労働制に関する整備が行われ、労働時間につき多様なはたらき方が誕生しました。

1993(平成5)年の改正

この改正によって、改めて労働時間の短縮や裁量労働制の拡大の措置が実施されました。労働時間週40時間制は、1993年(平成5年)の改正で本格的に施行されました。

背景

1987年(昭和62年)の労働基準法の改正により1週間の法定労働時間を40時間に向けて短縮していくことが示されました。

労働時間週40時間制は1987年(昭和62年)の改正では1週間の法定労働時間の48時間から40時間への段階的な移行を示しただけでしたが、完全実施の1997年(平成9年)3月31日に向けて、1993年(平成5年)から本格的に施行されたといえます。

改正内容

<ポイント>

- 法定労働時間の短縮(週40時間労働制を1994年(平成6年)4月1日から実施。一定の業種について1997年(平成9年)3月31日まで猶予措置)

- 1年単位の変形労働時間制の導入

- 時間外労働・休日の法定割増賃金率の政令事項化・政令による休日労働についての割増賃金率の引き上げ

- 裁量労働制の規定の整備(対象業務を労働省令で規定)

1998(平成10)年の改正

この改正によってはたらき方がより一層多様化しました。専門性を生かしたはたらき方を求め、新たに企画業務型裁量労働制を導入するなどされました。

背景

経済活動のグローバル化や情報化社会の到来などにより、社会は大きな転換期を迎えつつありました。これまでの雇用形態の象徴であった終身雇用制や年功序列制などにも変革の兆しが見え始めるなど、労働者を取り巻く環境にも大きな変化が生じてきました。

一方で、労働者にも、自己の専門的能力を活かすことを求めるなどはたらき方や就業意識の多様化もみられるようになってきました。そこで長時間にわたる時間外労働の抑制に加え、事業活動の中枢にある社員が創造性や能力を発揮できる環境をつくるために改正されました。

改正内容

<ポイント>

- 1.労働時間の延長の限度等の基準(限度基準告示)

時間外労働に関して、労働大臣は労使協定で定める労働時間の延長の限度等について基準(限度基準告示)を定めました。関係労使は労使協定を定めるに当たり、これに適合したものであることが求められるようになりました。 - 2.企画業務型裁量労働制の導入

企画業務型裁量労働制とは、特定の業務を対象として労働時間につきみなし労働とする新たな制度です。事業を運営する中で重要な決定が行われる企業の中枢部門において、企画、立案、調査および分析を行い、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し使用者から具体的な指示を受けない労働者が対象となりました。

2003(平成15)年の改正

この頃になると画一的なはたらき方ではなく、一人ひとりの持てる力を発揮するための多様なはたらき方に対応するための改正がさらに行われるようになりました。

背景

少子高齢化が進み、労働力人口が減少する一方、経済のグローバル化、情報化等の進展による産業構造の変化や労働市場の変化が進むと考えられていた中で、日本の経済社会の活力を維持・向上させていくためには、労働者の就業意識の変化に対応しながら、個人が持てる力を発揮できる社会の実現が必要となってきました。

このため、主体的に多様なはたらき方を選択できる可能性を拡大するとともに、はたらき方に応じた適正な労働条件が確保されるよう、労働時間などのはたらき方に関するルールの整備が重要な課題となっていました。

改正内容

<ポイント>

裁量労働制に関する改正

- 専門業務型裁量労働制を導入する場合の労使協定の決議事項に、企画業務型裁量労働制と同様に、健康・福祉確保措置および苦情処理措置を追加。

- 企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社などに限定しないこととしたほか、労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとするなど、導入・運用の要件・手続きについて緩和。

専門業務型裁量労働制の適用を受けている労働者について、健康上の不安を感じる労働者が多いという現状があり、改正により改善を図ることとなりました。

平成20年(2008年)の改正

長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保することにより、ワークライフバランスを確立するために改正が行われました。

背景

少子高齢化が進行し労働力人口が減少したため、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働者の割合が高い水準で推移していました。このような情勢の下で、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から見直しを行うために、改正が行われました。

改正内容

<ポイント>

時間外労働に関する改正

1ヶ月に60時間を超える時間外労働について割増賃金率を5割以上へ引き上げ(中小事業主の事業については当分の間、適用を猶予)

労使協定により、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を与えることを定めた場合に、労働者の当該休暇取得により、使用者は当該休暇に対応する割増賃金の支払いを要しないこととした。

2018(平成30)年の改正

「働き方改革」により、残業時間の上限規制や、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」などが導入されました。この一環として改正が行われました。

背景

労働者がそれぞれの事情に応じたはたらき方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を総合的に推進するために改正されました。労働基準法関連では、長時間労働の是正、多様で柔軟なはたらき方の実現のための改正がされました。

改正内容

<ポイント>

- 長時間労働の是正

- 時間外労働の上限規制の導入

2019年(平成31年)4月1日施行。中小企業は2020年(令和2年)4月1日施行。

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とする。

臨時的な特別な事情がある場合でも以下のように制限される

・年720時間

・単月100時間未満(法定休日労働含む)

・複数月平均80時間(法定休日労働含む)

・最大6回を限度に設定

※適用猶予・除外の事業・業務あり - 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

2023年(令和5年)4月1日施行

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

- 時間外労働の上限規制の導入

- 多様で柔軟なはたらき方の実現

- フレックスタイム制の見直し

2019年(平成31年)4月1日施行

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長 - 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

2019年(平成31年)4月1日施行

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,075万円以上)を有する労働者が対象

高度の専門的知識を必要とする業務に従事する場合に、以下を確保する

・年間104日の休日を確実に取得

・健康確保措置を講じる

・本人の同意や労使委員会の決議等が必要

労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする

- フレックスタイム制の見直し

- 年5日の有給休暇を確実に取得

2019年(平成31年)4月1日施行

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については取得が義務付けられる

時間外労働の上限規制を設け、長時間労働の防止策とし、時間外労働の割増賃金率に関しても中小企業の猶予期間が終了となりました。また、多様なはたらき方を実現するために、フレックスタイム制をより柔軟なものにしたほか、高度プロフェッショナル制度を導入し、高度の専門的知識が必要な業務に就いている人にも一定の休日を確実に取得させるようになりました。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働基準法改正の歴史を知って労働基準法への理解を深めよう

頻繁に行われる労働基準法の改正は、日本が先進国として環境を整備したことや、労働者をとりまく環境の変化などを背景に行われてきました。

近年はライフ・ワーク・バランスを重視し、多様なはたらき方を推進する動きになっています。これまで長時間労働が当たり前、はたらき過ぎていると言われていた日本の労働環境が見直されていることを受け、企業も社員の心身への負担を減らすために労働基準法の改正に対応していくことが求められます。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

弁護士法人淀屋橋・山上合同

弁護士

渡邊 徹

平成11年大阪弁護士会登録。淀屋橋合同法律事務所入所。平成15年パートナーに就任。

主として使用者側で人事問題や各種労働紛争(訴訟、労組との交渉等)などを担当。

経営法曹会議(幹事)、日弁連労働法制委員会(事務局)、大阪弁護士会労働問題特別委員会(令和3年度・令和4年度委員長)、日本労働法学会に所属。

- 記事をシェアする