HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人事・労務に関わる2025年(令和7年)施行の重要法改正まとめ

- 記事をシェアする

2025(令和7)年は、人事・労務に関する大きな法改正が集中する年です。改正点としては、労働安全衛生関連や厚生年金関連、育児・介護休業関連、雇用保険法の教育訓練支援などが、主要な変更点です。企業のご担当の方は、社内規程の改訂や従業員への周知、電子申請への切り替えなど、多岐にわたる対応が求められます。

本記事では、2025年に施行される人事労務関連の改正点と企業が取るべき対応を、分かりやすくまとめています。

企業は、法改正に伴う業務への影響や従業員への負担増加、対応コストなどを考慮しなくてはなりません。ぜひ、今後の事業運営にお役立てください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

2025年の人事労務関連の法改正一覧

2025年に施行される人事・労務関連の法改正を、施行日順で一覧表にまとめました。改正になる法律として次の9つが挙げられます。

- 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化

- 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正

- 育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正

- 子ども・子育て支援法等の一部を改正

- 雇用保険法などの一部を改正

- 労働安全衛生規則の改正

- 障害者雇用促進法の改正

- 厚生年金保険法施行規則の一部を改正

- 雇用保険法などの一部を改正

| 改正 | 施行日 | 改正の概要 |

|---|---|---|

| 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化 | 2025年1月1日 | 労働者死傷病報告を始めとした報告事項が改正され、電子申請が義務化 |

| 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正 | 2025年1月1日 | 3歳未満の子を養育する被保険者に関する申請手続きの簡素化 |

| 育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正 | 2025年4月1日 |

|

| 子ども・子育て支援法等の一部を改正 | 2025年4月1日 |

|

| 雇用保険法などの一部を改正 | 2025年4月1日 |

|

| 労働安全衛生規則の改正 | 2025年4月1日 |

|

| 障害者雇用促進法の改正 | 2025年4月1日 | 障害者雇用の除外率引き下げ |

| 厚生年金保険法施行規則の一部を改正 | 2025年4月1日 |

|

| 雇用保険法などの一部を改正 | 2025年10月1日 | 教育訓練中の生活を支えるための給付の創設 |

※参考: e-Govポータル

各法改正の詳細については、以下の項目で説明します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化

2025年1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続きについて、電子申請が原則義務化されます。対象となる手続きは以下の通りです。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

- 定期健康診断結果報告

- ストレスチェック結果等報告

- 有害業務に係る歯科健康診断結果報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

電子申請ができる場合、申請のために労働基準監督署へ行く必要はありません。時間や場所を気にせずに手続きできます。さらに、電子署名や電子証明書も不要です。

※参考:厚生労働省|労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正

3歳未満の子どもを育てている従業員には、厚生年金保険料の負担を軽減する「養育特例」が適用されます。この特例を受けるための申請手続きが、2025年1月1日より簡素化されます。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

企業による確認欄が設けられるため、戸籍謄本などの提出が不要。 |

この改正により、従業員と企業双方の事務手続きの負担が軽減されます。

※参考:厚生労働省|厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の一部を改正

2025年4月1日より、男女ともに仕事と育児・介護を両立しやすいように、育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の一部改正が施行されます。

| 改正箇所(関連する法律) | 改正の概要 |

|---|---|

| 子の年齢に応じた柔軟なはたらき方を実現するための措置の拡充(育児・介護休業法) |

|

| 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化(育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法) |

|

| 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等(育児・介護休業法) |

|

それぞれの改正箇所について説明します。

子の年齢に応じた柔軟なはたらき方を実現するための措置の拡充

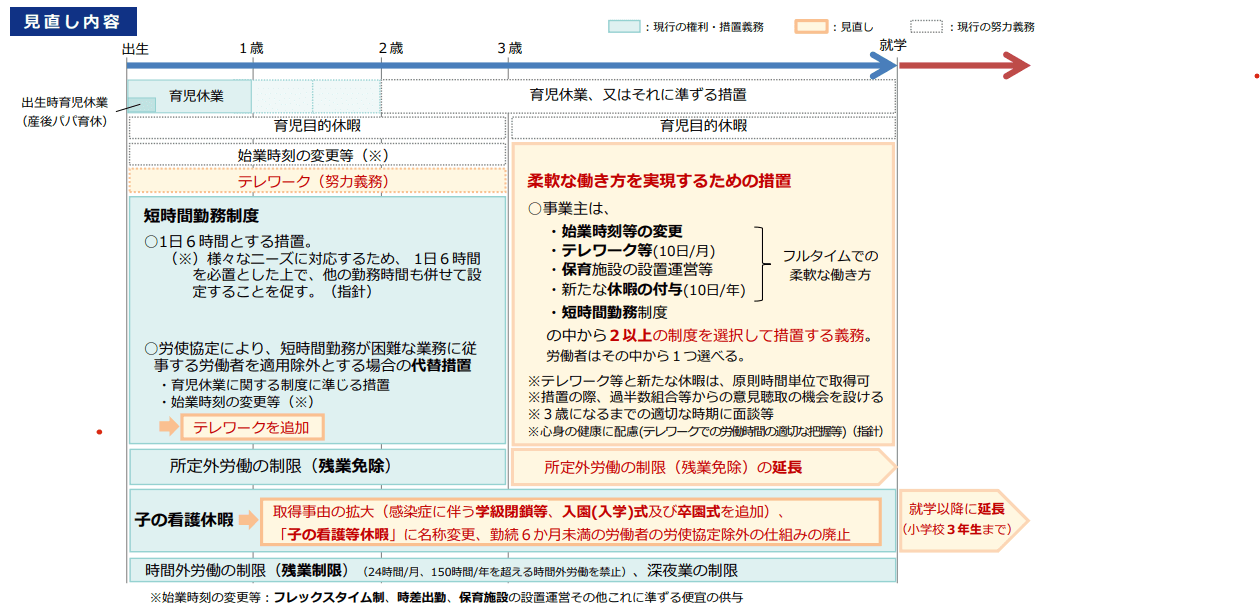

育児・介護休業法が改正され、子どもの年齢に応じた柔軟なはたらき方を実現するための措置が拡充されます。

1.柔軟なはたらき方の措置

※引用:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

企業は、3歳以上で小学校就学前の子どもを持つ従業員が、フルタイムで柔軟なはたらき方を実現できるよう、以下の制度の中から2つ以上を選択して実施することが義務付けられます。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(月10日まで、時間単位で取得可)

- 保育施設の設置運営等

- あらたな休暇の付与(月10日まで、時間単位で取得可)

- 短時間勤務制度

これらの制度を導入する際には、事前に従業員の過半数を代表する者(過半数組合または従業員の過半数を代表して選出された者)から意見を聴く必要があります。また、従業員の子どもが3歳になるまでの適切な時期に、企業は従業員と面談などを行わなければなりません。

さらに、テレワークを実施する場合、企業は従業員の心身の健康に配慮し、労働時間を適切に把握することが求められます。

2.残業免除の延長

改正前は、3歳未満の子どもがいる従業員が残業免除の対象でしたが、改正後は小学校就学前の子どもを養育している従業員にまで対象が拡大されます。

3.看護休暇の取得対象拡大

看護休暇はこれまで、子どもの病気や怪我、予防接種の際に取得できるものでしたが、改正後は入学式などの学校行事にも取得できます。

また、看護休暇の対象となる子どもの年齢は、小学校就学前から小学校3年生までに拡大されます。さらに、これまでは勤続6ヶ月未満の従業員は、会社と労働組合の協定により看護休暇の対象から外れる場合がありましたが、改正後はそのような協定を結ぶことができなくなります。

4.テレワークの努力義務

これまで、企業は3歳までの子どもがいる従業員に対し、仕事と育児の両立を支援するために、フレックスタイム制や時差出勤、保育施設の設置・運営などの措置を講じてきました。

改正後は、従来の措置に加え、あらたにテレワークの導入が企業の努力義務となります。

ただし、業務内容や会社の状況によってはテレワークの導入が難しい場合もあるため、すべての企業がテレワークを導入しなければならないわけではありません。

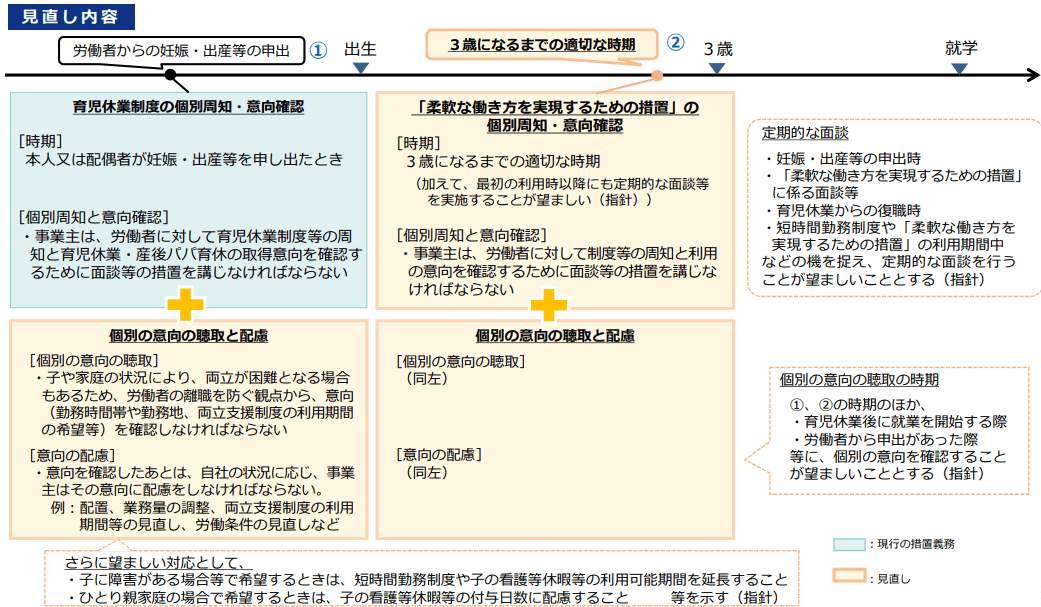

5.個別対応の義務化

※引用:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

改正前は、妊娠や出産、3歳までの子育てに関する制度があっても、従業員一人ひとりの事情に合わせた対応が企業によって大きく異なっていました。

改正後は、企業は妊娠や出産を申し出た従業員や、3歳までの子どもを育てている従業員に対して、個別の意向を聴取し、配慮する義務が生じます。

例えば、定期的な面談や相談窓口の案内、メンター制度の活用などを通じたサポートなどが必要です。

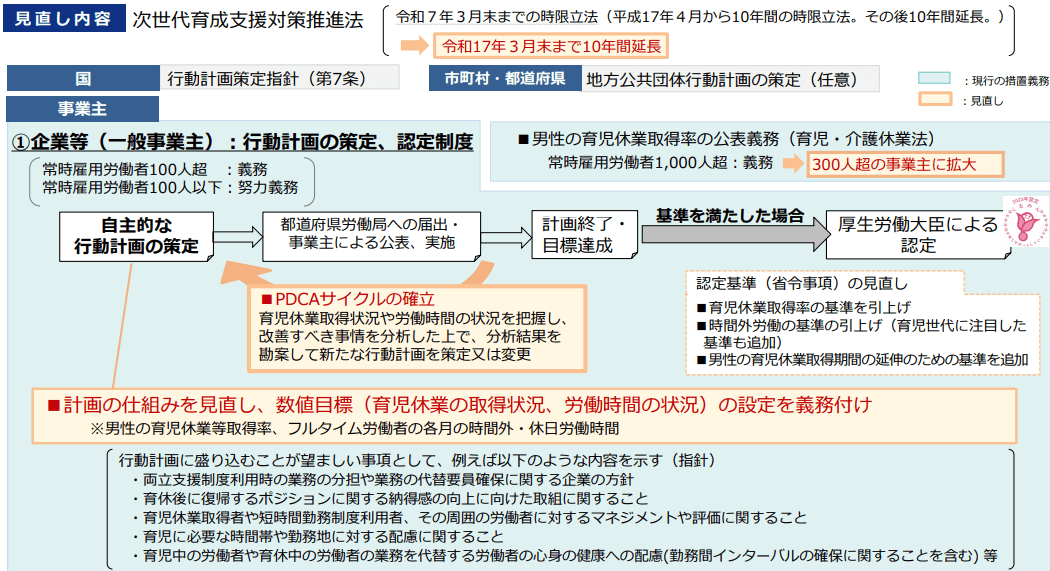

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

従業員が育児休業をさらに取得しやすくするために、以下の3点が改正されました。

1.公表義務の対象拡大

※引用:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

これまでは、従業員1,000人を超える企業だけが育児休業の取得状況を公表する義務がありましたが、改正後は、従業員300人を超える企業にも公表が義務付けられます。

これにより、より多くの会社が育児休業の取得状況を明らかにし、取得しやすい環境づくりに取り組むようになると期待されます。

2.行動計画に数値目標を追加

企業は従業員が仕事と子育てを両立できるよう行動計画を策定する義務があります。法改正により、今後はこの行動計画に、以下のような具体的な数値目標を設定することが義務付けられます。

- 男性の育児休業取得率

- 各月の時間外・休日労働時間

なお、従業員100人以下の企業は努力義務です。

3.有効期限の延長

「次世代育成支援対策推進法」は、子どもを育てやすい環境を整えるための法律であり、企業や地域が従業員の子育てを支援するさまざまな取り組みを定めています。

この法律には有効期限があり、本来は2025年3月31日まででしたが、今回の法改正で、2035年3月31日まで10年間延長されることになりました。

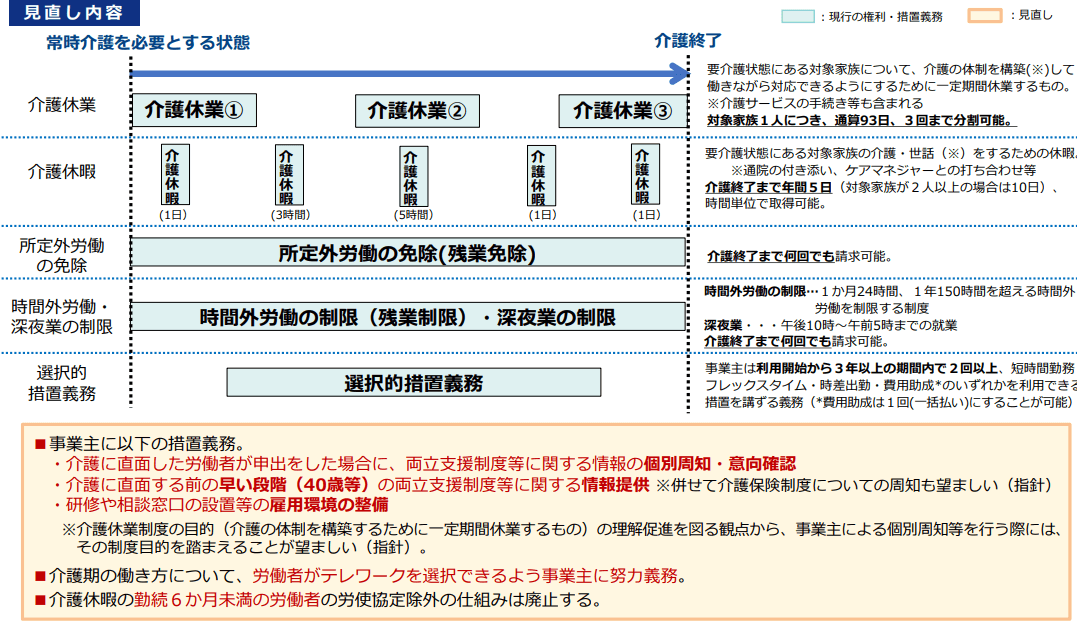

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

介護離職を防ぐために、企業が従業員をサポートする体制を強化する、という内容の法改正が行われました。主な改正点は以下の通りです。

※引用:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

1.個別対応の義務化

従業員が家族の介護を必要とする状況になった際、企業は仕事と介護の両立を支援する制度について、従業員一人ひとりに周知し、利用の意向を確認する義務が生じます。

具体的には、介護休業制度・時短勤務制度・フレックスタイム制度・在宅勤務制度などについて丁寧に説明し、従業員の状況や希望するはたらき方をヒアリングする必要があります。

2.情報の早期提供と環境整備の義務化

企業は従業員が仕事と介護の両立できるよう、早い段階から介護休業制度などの支援制度に関する情報を提供し、研修などを通じて利用を促進する環境を整備することが義務付けられます。

具体的には、介護に関する相談窓口の設置や、介護保険制度の利用に関する研修の実施などが求められます。

この義務化により、従業員が介護を理由に離職せざるを得ない状況を防ぎ、長期的な雇用の維持につながることが期待されます。

3.介護休暇の取得対象拡大

これまで、勤続6ヶ月未満の従業員は、会社と労働組合の協定によっては介護休暇を取得できない場合がありました。改正後は、勤続年数に関係なく、すべての従業員が介護休暇を取得できます。

4.テレワークの努力義務

法改正により、企業には、従業員が介護をしている期間中にテレワークではたらけるよう、努力義務が課されます。

テレワークの導入が難しい場合でも、従業員が仕事と介護を両立できるよう、時短勤務制度やフレックスタイム制度など、他の柔軟なはたらき方の選択肢を提供することが求められます。

子ども・子育て支援法等の一部を改正

2025年4月1日より、子ども・子育て支援法等の一部が改正され、以下の2つのあらたな給付金制度が施行されます。

- 両親ともに育児休業を取得した場合に支給される出生後休業支援給付

- 育児期に時短勤務を行った場合に支給される育児時短就業給付

それぞれの概要は以下の通りです。

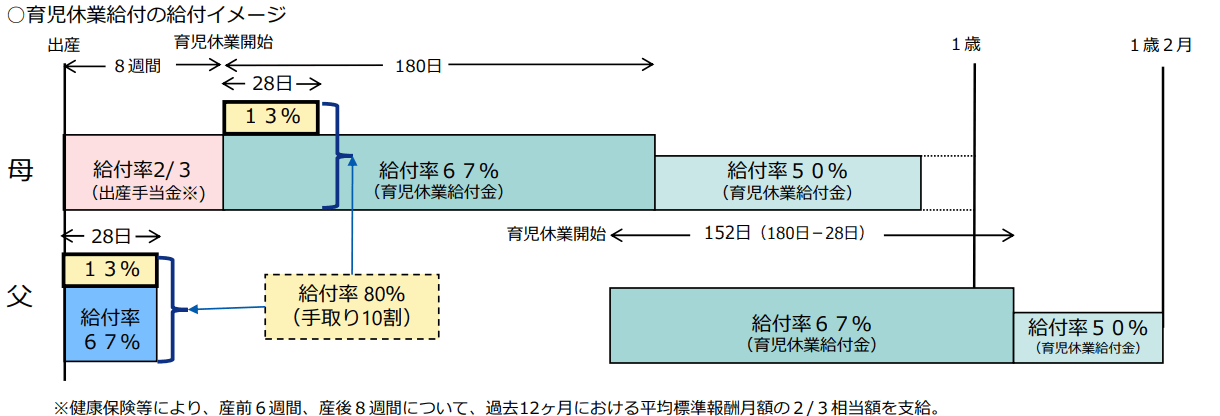

出生後休業支援給付(産後パパ育休)の創設

出生後休業支援給付金とは、雇用保険の被保険者が子の出生後8週間以内に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した際、一定の要件を満たすと受給できる給付金のことです。

最大で4週間(28日間)の休業が対象となり、2回に分けて取得できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 給付の対象者 | 被保険者が、出生日または出産予定日から起算して8週間の期間内に育児のために休業を取得した場合が対象。 |

| 支給要件 |

|

| 支給額 |

|

この制度は、男性の育児参加と育児期間中の経済的負担を軽減することを目的としており、企業は従業員がこの制度を利用する際の手続きをサポートしなければなりません。

なお、育休中には社会保険料を支払う必要がないことに加え、給付金を受給することにより条件によっては賃金の100%に近い支援を受けられる場合があります。

※引用:厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)

例えば、給付率67%の出生後休業支援給付金と、給付率13%の育児休業給付金を活用した場合、給付率は合計80%です。これで、給与の約20%に相当する社会保険料を差し引いた後の手取り額をほぼカバーできます。

育児時短就業給付の創設

2025年4月1日から、子どもが2歳になるまで時短勤務ではたらく従業員に対し、給付金が支給される新しい制度が施行されます。

この制度は、時短勤務による減収を給付金で補填することで、子育て中の従業員が安心してはたらき続けられるようにすることを目的としています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 給付の対象者 | 2歳未満の子どもを養育する時短勤務者(性別による制限なし) |

| 支給条件 | 時短勤務開始日前の2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上 |

| 支給額 | 時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10% |

育児を理由に時短勤務を選択すると賃金が減ってしまうため、多くの従業員が時短勤務をためらう状況がありました。しかし、育児時短就業給付の導入により、時短勤務の利用が促進され、従業員が育児とキャリア形成を両立できることが期待されています。

ただし企業は、時短勤務の長期化によるキャリアアップの阻害や、フルタイム従業員のモチベーション低下といった点に配慮する必要があります。

- ※参考:こども家庭庁|子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要

- ※参考:厚生労働省|育児休業給付について

雇用保険法などの一部を改正

雇用保険法などの一部改正に関して、2025年4月1日に施行される内容は以下の通りです。

| 関連する法律 | 2025年の改正内容 |

|---|---|

| 雇用保険法、特別会計に関する法律 | 教育訓練・リスキリング支援を目的とした失業保険の給付制限緩和 |

| 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 育児休業給付の保険料率引き上げと財政対応の柔軟性 |

| 雇用保険法 | 就業促進手当の変更 |

それぞれ説明します。

教育訓練・リスキリング支援を目的とした失業保険の給付制限緩和

従業員は、自己都合で退職すると3ヶ月間は失業手当が受け取れません。これは「給付制限」と呼ばれ、安易な離職を防ぐための仕組みです。

しかし、今回の法改正で、就職に役立つ職業訓練を受ける場合はこの給付制限が緩和されます。具体的には、給付制限期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮され、条件を満たせばすぐに失業手当を受け取れるようになります。

※参考:厚生労働省| 雇用保険法などの一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

育児休業給付の保険料率引き上げと財政対応の柔軟性

法改正により、育児休業給付の保険料率が0.5%に引き上げられます。ただし、雇用保険の財政状況が良好な場合は、保険料率を0.4%に据え置かれる仕組みが導入されます。

保険料率の引き上げによって企業の負担が増加する可能性がありますが、育児休業を取得する従業員への影響はなく、育児休業給付はこれまで通り受け取れます。

※参考:厚生労働省|雇用保険法などの一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

就業促進手当の変更

「就業促進手当」に含まれる「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」の内容が見直されました。

| 手当の種類 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 就業手当 | 早期に再就職した場合にもらえる手当 | 廃止される |

| 再就職手当 | 安定した仕事に就いた場合にもらえる一時金 | 安定した仕事に就いた場合、これまで通り一時金がもらえる |

| 就業促進定着手当 | 再就職後もはたらき続けることで支給される一時金 | 再就職後もはたらき続ければ一時金がもらえるが、金額は減額される |

この法改正により、求職者はスキルアップを通じて、より安定した雇用を目指しやすくなります。企業側も、長期的な雇用を希望する求職者からの応募増加が見込まれるでしょう。

※参考:厚生労働省|雇用保険法などの一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

労働安全衛生規則の改正

近年、建設現場などで従業員以外の人が事故に巻き込まれるケースが増えています。これを受け、より多くの人を危険から守るために、2025年4月1日から労働安全衛生法に基づく「労働安全衛生規則」が一部改正されます。

| 改正内容 | 説明 |

|---|---|

| 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人への保護措置 | 企業は、危険箇所等で作業に従事するすべての人に対して、退避や立入禁止などの安全措置を実施する義務がある。 |

| 一人親方等に対する保護具使用の周知義務 | 企業が危険箇所で作業を行わせる場合、一人親方や下請業者に対しても保護具の使用を周知する義務がある。 |

今回の改正により、従業員だけでなく、一人親方・協力会社の従業員・資材搬入業者・警備員など、企業の指揮命令下ではたらくすべての人に対して安全対策が義務付けられます。

※参考:厚生労働省|「2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について」

障害者雇用促進法の改正

2025年4月1日から、障害者を雇用する義務がある企業に対して、業種ごとの除外率が10ポイント引き下げられます。なお、改正後の除外率が10%以下となる業種については、この制度の対象外です。

以下は、業種ごとに定められた除外率です。

| 除外率設定業種 | 除外 |

|---|---|

| 非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |

| 建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む) | 10% |

| 港湾運送業、警備業 | 15% |

| 鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院 | 20% |

| 林業(狩猟業を除く) | 25% |

| 金属鉱業、児童福祉事業 | 30% |

| 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |

| 石炭・亜炭鉱業 | 40% |

| 道路旅客運送業、小学校 | 45% |

| 幼稚園、幼保連携型認定こども園 | 50% |

| 船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

この改正により、企業は障害者の就労機会の確保がより一層求められるとともに、多様な労働環境の整備が求められます。

※参考:厚生労働省|「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

厚生年金保険法施行規則の一部を改正

2025年4月1日より施行される厚生年金保険法施行規則の改正の概要は、以下の通りです。

高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ

これまで最大15%であった高年齢雇用継続給付の給付率が、10%に引き下げられます。また、老齢厚生年金との併給調整において、標準報酬月額に対する調整率も6%から4%に引き下げとなります。

この変更により、企業が高年齢従業員に支払う雇用継続給付が減少し、従業員の年金額や給与総額が減額される可能性があります。

老齢年金の裁定請求に関する規定の見直し

老齢年金の裁定請求手続きが簡素化され、一部の書類の記載や添付が不要です。

これにより、従業員の年金請求手続きがスムーズになり、企業のサポート負担の軽減とコスト削減が期待されます。

※参考:厚生労働省|「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布につい(通知)」

雇用保険法などの一部を改正

2025年10月1日から、雇用保険法などの一部が改正されます。今回の改正の主なポイントは、教育訓練中の生活を支えるための新しい給付制度の創設です。

以下に、改正内容を詳しく解説します。

教育訓練中の生活を支えるための給付の創設

雇用保険の被保険者が、教育訓練を受けるために「無給休暇」を取得した場合、生活費を支援するための給付金が支給されます。

給付額は、離職者が受け取る基本手当と同額です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 対象者 | 雇用保険に加入しており、被保険者期間が5年以上ある人 |

| 給付内容 | 支給される日数は、雇用保険の加入期間に応じて決まり、90日、120日、または150日のいずれか |

| 国庫負担 | 給付金の費用の一部(1/4または1/40) |

この法改正により、従業員は生活費の心配をせずに職業訓練に集中できるようになり、企業側も人材育成を積極的に進め、生産性向上や競争力強化につながると期待できます。

※参考:厚生労働省|「雇用保険法などの一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

法改正に伴い求められる企業の対応

2025年に施行される改正法に伴い、企業には多岐にわたる対応が求められます。以下、各法改正に基づく具体的な企業の対応策をまとめます。

1.労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化

労働者死亡傷病報告など、労働安全衛生に関する一部手続が電子申請で義務化されます。

求められる企業の対応策

- 電子申請に対応したシステムを導入し、運用を開始する。

- 従業員への周知と電子申請に必要な教育を行う。

- 電子申請に必要な書類を整備し、事務手続きを見直す。

2.厚生年金保険法施行規則等の一部を改正

3歳未満の子どもを育てる従業員に関する手続きが簡素化されます。

求められる企業の対応策

- 改正内容を把握し、社内規程や手続きを見直す。

- 従業員への周知を徹底する。

- 必要に応じて、社会保険労務士等の専門家へ相談する。

3.育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正

育児・介護休業の取得状況の公表義務が拡大され、育児支援制度が強化されます。

求められる企業の対応策

- 育児・介護休業の取得状況を正確に把握・管理し、取得状況を公表する。

- 育児・介護と仕事の両立を支援する制度を整備・拡充する。

- 従業員が制度を利用しやすい環境を整備する。

- ハラスメント防止対策を強化する。

4.子ども・子育て支援法等の一部を改正

出生後休業支援給付(産後パパ育休)と育児時短就業給付があらたに創設されます。

- 育児支援制度の利用促進と給付制度に関する従業員への周知を徹底する。

- 適切な申請手続きをサポートするためのマニュアルを整備する。

求められる企業の対応策

5.雇用保険法などの一部を改正

教育訓練・リスキリング支援のための給付制度が導入されます。

求められる企業の対応策

- 教育訓練給付制度の拡充内容を把握し、従業員に周知する。

- 研修制度の充実や休暇取得の推奨などを行う。

- 従業員のキャリア形成を支援する体制を構築する。

6.労働安全衛生規則の改正

危険箇所で作業に従事する従業員以外の人に対しても安全対策が強化されます。

求められる企業の対応策

- リスクアセスメントの実施と見直しを行う。

- 労働安全衛生に関する教育や訓練を見直し、強化する。

- 従業員への周知を徹底する。

7.障害者雇用促進法の改正

障害者雇用の除外率が引き下げられます。

求められる企業の対応策

- 障害者雇用に関する計画を見直し、採用活動を強化する。

- 障害者がはたらきやすい職場環境を整備し、定着率向上を目指した取り組みを強化する。

- 障害者の能力開発やキャリアアップを支援するための制度や研修を導入する。

8.厚生年金保険法施行規則の一部を改正

高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられ、老齢年金の裁定請求手続きが簡素化されます。

求められる企業の対応策

- 社内の人事制度を見直し、改正に合わせた対応を検討する。

- 従業員に改正内容とその影響を周知徹底する。

- 社会保険労務士などに相談し、年金制度における最適な対応策を検討する。

9.雇用保険法などの一部を改正

教育訓練中の生活を支援するためのあらたな給付制度が導入されます。

求められる企業の対応策

- 教育訓練やリスキリングの取得を奨励する方針を策定する。

- 給付制度の利用方法について周知徹底し、サポート体制を整える。

- 社内研修や外部の教育機関との提携を強化する。

2025年の人事労務関連の法改正に関してよくある質問

2025年の人事労務関連の法改正に関してよくある質問と回答をまとめました。

Q1.2025年に改正となる人事労務関連の法律は何ですか?

2025年は人事・労務分野で、多くの法改正が施行されています。

| 施行時期 | 改正内容 | 概要 |

|---|---|---|

| 2025年1月 | 労働安全衛生関係の電子申請義務化 | 労働者死傷病報告などの手続きが電子申請で原則義務化される |

| 2025年1月 | 厚生年金保険法施行規則の改正 | 3歳未満の子を養育する場合の申請手続きが簡素化 |

| 2025年4月 | 育児・介護休業法の改正 | 3歳以上小学校就学前の子を持つ従業員に柔軟な働き方措置を義務付け、公表義務も拡大 |

| 2025年4月 | 介護両立支援制度の強化 | 介護離職防止のために個別対応義務化などを強化 |

| 2025年4月 | 子ども・子育て支援法の改正 | 出生後休業支援給付、育児時短就業給付の創設 |

| 2025年4月 | 労働安全衛生規則の改正 | 危険箇所作業者以外への安全措置の強化 |

| 2025年4月 | 障害者雇用促進法の改正 | 除外率の引き下げにより障害者雇用の義務を強化 |

| 2025年10月 | 雇用保険法の改正 | 教育訓練支援の拡充、高年齢雇用継続給付の給付率変更 |

1月には、労働安全衛生関係の一部手続きで電子申請が義務化され、さらに厚生年金保険法施行規則の改正により、3歳未満の子の養育に関する手続きが簡素化されました。

4月には育児・介護休業法の改正で、3歳以上小学校就学前の子を持つ従業員に対する柔軟な働き方措置が義務化され、育児休業取得状況の公表義務も拡大されています。加えて、介護離職を防ぐための両立支援制度の強化や、出生後休業支援給付や育児時短就業給付を含む子ども・子育て支援法の改正、さらに、労働安全衛生規則、障害者雇用促進法の改正も行われました。

10月1日には、雇用保険法の一部改正によって、教育訓練支援の拡充や高年齢雇用継続給付の給付率の見直しも行われます。

Q2.企業に求められる対応は何ですか?

社内規定や就業規則の整備が急務です。育児・介護休業規程やテレワーク規程、高年齢者雇用継続に関する規定の見直しが考えられます。従業員の柔軟なはたらき方を支援する制度を導入し、選択肢を増やすことが求められ、育児休業の取得状況の正確な把握と公表準備、介護離職防止の観点からの個別相談対応や情報提供の早期化も重要です。

また、障害者雇用促進法改正に対応するための雇用計画見直しと職場環境整備も必要となります。

加えて、電子申請義務化に対応したシステムの導入や運用開始、業務プロセスの見直しも必要です。

変更点について、従業員への周知徹底や研修を通じて理解を高める取り組みも欠かせません。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

2025年の人事労務に係る法改正に備えよう

これらの法改正は、従業員がよりはたらきやすい環境を整備し、能力開発や雇用の維持を促進するために行われます。企業にとっても、従業員の定着率向上や生産性向上、ひいては企業イメージの向上など、多くのメリットをもたらします。

2025年問題についてより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

>>危惧されている2025年問題の概要と企業が取り組むべきこととは

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

- 記事をシェアする