HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【総務の担当者向け】社内の備品管理の方法をステップごとに解説

- 記事をシェアする

備品管理をスムーズに実施するには事前準備と方法の確認が必要になります。備品管理の方法、運用、そして管理の継続のために、どのようなフローが必要なのか、段階ごとに解説します。

備品管理とは

備品管理は、備品の所在、利用状況、利用者、状態などの情報をデータベース化し、管理規則に従って管理することを意味します。備品管理はビジネスにおいて、効率的な業務と経費削減のために欠かせない業務です。

備品と消耗品の違い

備品と消耗品は、経理の勘定科目上などでは明確に異なるものとして扱われています。備品とは、長期間にわたって使用される物品や設備です。資産として会社の備品管理台帳に登録され、耐久性や再利用性が高いものを指します。備品の具体的な例は以下の通りです。

デスク、椅子、書棚、コンピューターおよび周辺機器(パソコン、モニター、プリンター、マウス)など

消耗品は使用可能期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の物品や消耗される資材です。そのため、補充と適切な在庫管理が重要となります。消耗品の具体的な例は以下の通りです。

コピー用紙、インクカートリッジペン、ノート、テープ、クリップ、トイレットペーパー、ハンドソープ、消毒液、掃除機のフィルター、モップのヘッド、洗剤など

備品と消耗品とでは、異なる管理アプローチと在庫管理が必要となります。備品と消耗品の違いを把握することで、備品と消耗品の在庫管理や発注タイミングを適切に調整できるでしょう。結果として、無駄な在庫の発生や不足による業務の滞りを防ぎ、経費削減や生産性向上につながります。

【ケース別】社内の備品管理を始めるべきタイミング

備品管理を始めるタイミングは状況やニーズによって異なります。以下の5つの要素を考慮して、開始時期を決定しましょう。

| 会社の規模拡大 | スタッフの増員やオフィス規模拡大の際、あたらしい備品の追加や在庫管理がより重要になります。 |

|---|---|

| 予算と経費管理の改善 | 無駄な備品の購入や在庫の過剰な保管を防ぐために、備品管理システムやプロセスの導入を検討しましょう。 |

| 問題やトラブルの発生 | 備品の紛失、盗難、故障、在庫切れなどの問題が頻繁に発生している場合には、備品の管理が必要なタイミングといえるでしょう。 |

| 法的要件やコンプライアンスへの対応 | 自社の業務や取引において、特定の備品の取り扱いについて法的制約や規制が存在する場合は、備品の管理を行うべきです。 |

| プロジェクトや業務改善の推進 | 特定のプロジェクトや業務改善の推進に伴い、特定の備品や設備の管理が必要になります。 |

備品管理を始める最適なタイミングはそれぞれの企業で異なります。総務担当者や経営陣との相談や評価を通じて、備品管理の導入タイミングを検討しましょう。

備品管理の4つのメリット

備品管理には経費削減・モチベーション向上・セキュリティ強化などに関する、さまざまなメリットがあります。大きなメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

備品の無駄が少なくなり経費削減になる

備品管理を行うことで、無駄な備品の購入や在庫の過剰な保管を避けられます。それにより適切な数量の備品を確保でき経費削減にもつながります。

備品の一元管理で探す手間が省けて効率化につながる

備品が一元管理されることで、何がどこにどのくらいあるか把握できるようになり、備品を素早く探せるようになります。

必要なものの数が足りなければ、あらかじめ追加で発注しておけるので、備品不足による作業の中断もありません。

備品の一元管理により、業務の効率や生産性もアップするでしょう。

備品の紛失・情報漏えいを防ぎセキュリティ対策につながる

例えば、共有のパソコンや重要な書類のある部屋の鍵などを紛失してしまうと、情報漏えいの危険があります。

備品を適切に管理することで、情報漏えいのリスクを下げることができ、セキュリティ対策につながります。

オフィス環境がよくなり社員満足度が向上する

備品管理がしっかり行われているオフィス環境では、社員は必要なときに必要な道具や設備を使用でき、備品が見つからないというストレスを感じずに仕事ができます。

さらに整理整頓されたオフィス環境は、作業効率を高めるだけでなく、心理的な快適さも提供します。

備品が正しく配置されている状態は、モチベーションや創造性を生み出し、仕事への意欲を高めます。はたらきやすい環境ができ、社員の満足度向上につながるでしょう。

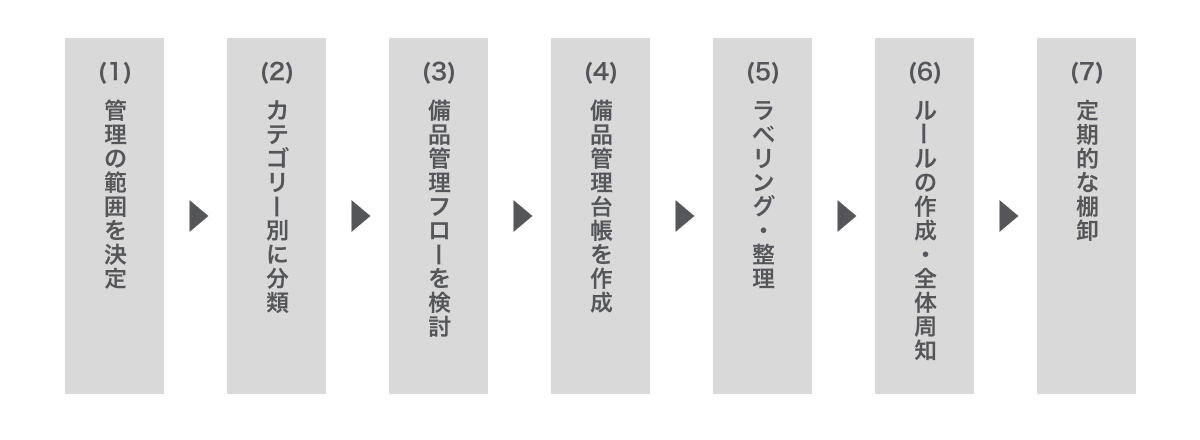

備品管理を「見える化」するための7つのステップ

備品管理を行うための方法を解説します。備品管理は「見える化」することがポイントです。下記のようなフローで備品管理を「見える化」しましょう。

1.備品の所有者を明確にする

まずは、各備品の管理の所有者を明確に決めておきましょう。「人事部の所有のもの」のように、所有しているチーム・部門がどこであるのかを明確にします。

今後、フローなどを作成する際には所有するチーム・部門の担当者にも確認する必要があります。

2.備品をカテゴリー別に分類する

管理を行うと決まった備品に関して、カテゴリー別に分類します。スタッフが分かりやすいようにカテゴリーを分けるようにしましょう。

この際「IT機器」→「パソコン」のように、大カテゴリーと小カテゴリーを設定すると、その後の運用がしやすくなります。

3.備品管理のフローを作成する

一言で備品と言っても購入や使用、管理のフローが異なります。購入稟議の要否や、使用許可の要否など、各備品について管理フローを作成していきましょう。管理フローを作成することで、再現性が上がるとともに紛失リスクを減らすことが期待できます。

なお備品の寿命や「△ヶ月に一度メンテナンス」などのスケジュールも併せて記載しておくと、タスクの抜け漏れがなく、買い替えの計画が把握しやすいでしょう。

4.備品管理台帳を作成する

一層の「見える化」のため、備品管理台帳を作ります。備品管理台帳とは、備品管理に必要な情報を記した書類を指します。記載する項目の例は以下の通りです。

管理番号、物品名、物品のカテゴリー、購入場所、購入日・数量など

5.備品をラベリングし、整理整頓する

備品管理台帳に記載した管理番号を、備品にもラベリングします。そうすることで、各備品の名称や購入日などがすぐに分かるようになります。ラベルをカテゴリーごとに色分けするなどの工夫を取り入れると、視認性が高まり「見える化」された備品管理を行うことができるでしょう。

6.備品の使用ルールを作り、全体へ周知する

いよいよ備品管理のスタートです。備品の使用ルールの明確化を行い、スタッフ全体へ周知します。スタッフ全員が同じ認識で利用をしないと、紛失したりうまく利用されなかったりと備品管理がきちんと運用されなくなってしまいますので、全体へ周知することは非常に重要です。

7.定期的に棚卸しをする

整備して周知したら業務完了ではありません。定期的な棚卸しも備品管理の大切な業務の一つです。棚卸しをすることによって備品の状態を確認できます。

その他にも、備品管理台帳との突き合わせを行うことで、備品管理台帳の不備も見つけられます。使用頻度の低い備品や在庫が多い備品に気づき、今後の発注数を見直す必要性が分かれば、経費削減にもつながるでしょう。

備品管理台帳の作成方法

備品管理を行う際には「備品管理台帳」が必要と解説しました。では、備品管理台帳はどのように作成すればいいのでしょうか。記載内容などに関して、詳しくご紹介します。

管理番号

同じ備品であってもそれぞれに管理する必要があるため、管理番号は必須の情報です。同じタイミングで購入したものは連番にしておくと管理しやすくなります。管理を開始する際に最初に決めるものなので、備品管理台帳の最左列に入力欄を設けるとよいでしょう。

物品の名称

番号だけでは何を指しているのか分からないため、備品の物品名も必要となります。物品名の欄詳細な物品名・メーカー名を記述する方法や、一般的な物品名を記載し、メーカー名などの具体的な情報は別の列で管理する方法もあります。どちらにするかは、後でどのように検索したいかによって決めるといいでしょう。

物品のカテゴリー

備品管理台帳での情報検索を簡単に行なうための項目です。備品が多く物品名だけではたどりつかない場合、「IT機器」や「オフィス家具」などの大カテゴリー、「パソコン」「机」などの小カテゴリーといった形で段階を分けて設定すると分かりやすくなります。

購入場所

その備品をどこで購入したかということも必要な情報です。備品に不具合が発生した際には、購入場所に問い合わせをすることも考えられます。その他、追加で購入する際にも購入場所の情報は必要になります。

購入日・数量

いつ、どのくらい購入したかという情報もあると管理がしやすくなります。棚卸しをするときなどに見返せば、購入した時期や数量が適切であったかなどを確認でき、より一層の適切な備品管理につなげられるでしょう。

備品管理を効率化する方法

探す手間の削減や適切な管理の必要性を感じ、備品管理を初めて実施することになった方もいらっしゃるでしょう。また、備品管理のやり方をを調べ始めたものの、多くのフローがあり、準備に多大な時間を費やすのではないかと不安に感じる方も多いかもしれません。

そんな方々に向けた、備品管理を効率よく行うための、2つの方法をご紹介します。

備品管理システムの導入

1つ目は、備品管理のためのシステムを導入する方法です。例えば、棚卸しの際に確認した備品の状態や在庫状況をスマートフォンで更新し、備品管理台帳を最新化できたり、貸し出しや返却状況を把握できる機能が付いていたりするものもあります。

ラベリングする際に二次元コードを発行し、スタッフが手元のスマートフォンでその備品の詳細情報を確認できるなど、自社にとって便利な機能を取り入れると、備品管理の負担も削減されるでしょう。

総務のアウトソーシング会社へ依頼

2つ目は、総務のアウトソーシング会社への依頼です。管理する備品の数が多い場合、自社スタッフで行うのではなくアウトソーシングをする方法もあります。備品の管理は成果や利益への直接的な影響は低いノンコア業務に分類される業務ですが、備品の数によっては膨大な業務量になり、自社スタッフの多くのリソースを割かなければならないという場合もあります。そういった場合には、備品管理の依頼を丸ごとアウトソーシングするという選択もありえるでしょう。

パーソルテンプスタッフでは、総務アウトソーシングの一環で備品管理のサポートを行っています。これまで多くの総務庶務事務のアウトソーシングを受託してきた経験、ノウハウを生かした幅広いサポートが特徴です。例えば、備品の棚卸し、貸し出し業務、状態チェック、清掃、修理依頼、貸し出しの遅延督促、予約管理、業者選定、新規発注・受け取り、管理番号附番、などの業務を行うことが可能です。

備品管理のご相談はパーソルテンプスタッフへ

管理する備品の数によってはシステムやアウトソーシングの力を借りることでコストパフォーマンスが悪くなってしまう可能性もあるので、どのような方法で管理をするのかは会社の備品管理の状況によって異なります。備品管理台帳でどのような項目を作成するか、棚卸しはどのくらいの頻度で行うかなど、自社の備品の使用目的などによっても大きく異なるため、社内でよく検討し実施をしましょう。

備品管理のアウトソーシングを検討する際には、現状の把握を実施してもらうため、早めに相談することをおすすめします。パーソルテンプスタッフでは、総務庶務事務のアウトソーシングで幅広いサポートを提供しています。備品管理のアウトソーシングサービスをご検討の方は、ぜひご相談ください。

▼アウトソーシング・BPOサービスの導入事例

膨大な業務、非効率な仕事、属人的な環境……。「もしBPOをお願いしなければ、首が回らなかった」

株式会社NTTドコモ

- 記事をシェアする