HRナレッジライン

カテゴリ一覧

受発注管理の業務フローとアウトソーシングするメリットを解説

- 記事をシェアする

受発注管理は卸売業や小売業の受注処理、建設業における資材の仕入れなど、業種を問わず発生する業務の一つです。受発注管理は顧客満足度に直結する業務であり、対応が疎かになれば企業の信頼にもかかわります。近年、ECサイトの運営が一般的となり、さらに受発注管理業務に追われていらっしゃる企業も多いでしょう。

そこで活用できるサービスが、受発注管理のアウトソーシングです。外注することで、業務効率化や質の向上が期待できます。

この記事では、受発注管理の概要やよくある課題と併せて、アウトソーシングを活用するメリットや注意点を解説します。代行先を選ぶポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

受発注管理のアウトソーシングとは

受発注管理とは顧客からの注文を受け付けたり、必要な商品を仕入れたりする業務です。顧客や仕入先とのやり取りだけでなく、書類の管理や在庫状況の確認、仕入先の選定などさまざまな業務を対応します。企業によっては、販売管理と呼ばれることもあります。

正確性が問われる仕事であり、ミスがあれば企業の信頼に直結します。業務内容が多岐にわたることから、取引数が多い企業では大きな負荷がかかり、場合によっては担当者が残業や休日出勤を強いられるケースも少なくありません。

働き方改革が進む昨今、非効率な受発注管理を改善するために役立つのが、受発注管理のアウトソーシングです。外注することで受発注管理にかかわる一連のフローを任せられるようになり、業務効率化や顧客満足度の向上が期待できるでしょう。

アウトソーシングについては、こちらの記事で詳しくご説明しています。

>>【分かりやすく解説】アウトソーシングとは?活用方法と派遣との違い

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

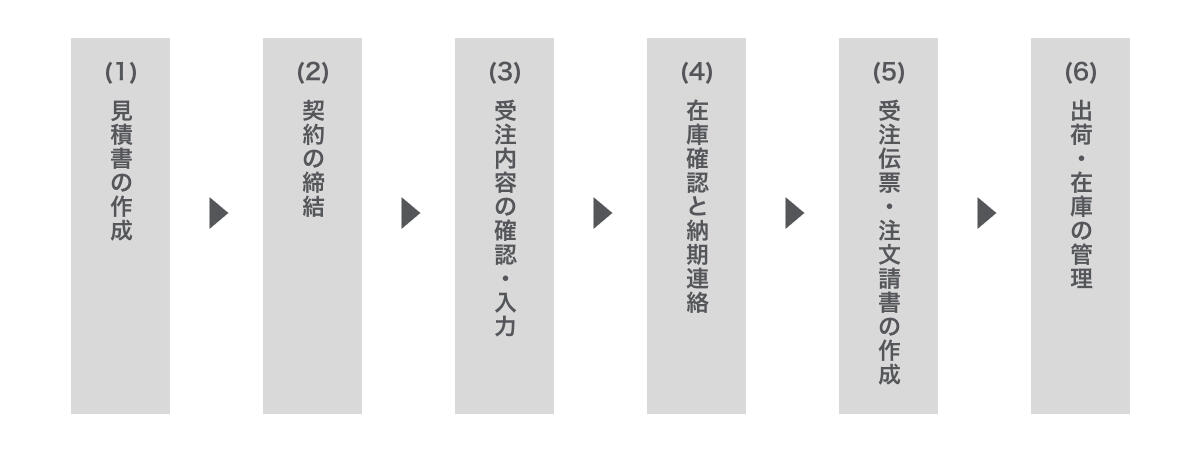

受発注管理の業務フロー

一般的な受発注管理の業務フローは以下の通りです。

(1)見積書の作成

取引先から注文が入ると取引内容や数量、取引実績などを踏まえた上で見積書を作成します。状況によって見積書の内容が変動するため、正しく計算して提出することが大切です。見積書の段階で、納期や支払い条件なども提示します。競合他社がある場合は、複数回にわたって見積書を作成する場合もあるでしょう。

(2)契約の締結

発注者が見積書の内容をもとに、金額や納期などに問題がないかを確認します。その後、発注者が送付した発注書を受注側が確認して内容に承諾した場合、受理したことを示す注文請書(発注請書)を発行し、契約が締結します。

(3)受注内容の確認・入力

受注側は送られてきた内容をもとに、注文数や取引条件などに間違いや変更がないかを確認します。見積もりと違う点が見られた場合は、発注者への確認が必要でしょう。発注書に問題がなければ、受注管理システムやExcelなどに入力します。

(4)在庫確認と納期連絡

受注した商品の在庫の有無を確認する作業です。在庫が不足している場合は仕入先に発注する必要があります。受注生産で受け付けている商品は、受注を受けたタイミングで適宜対応が求められるでしょう。万が一納期に間に合わないときはスケジュールを調整し、確実に納品できる日程を発注者に連絡します。

(5)受注伝票・注文請書の作成

商品の在庫と納期の調整が完了したら受注伝票を発行します。受注伝票とは、顧客からの注文内容を記録して、社内で確認する際に活用する書類です。

必要があれば受注伝票をもとに注文請書を作成します。注文請書とは、間違いなく注文を受けたことを証明する書類です。作成しなくても問題はありませんが、注文請書があれば納品ミスのトラブルを未然に避けられるでしょう。

(6)出荷・在庫の管理

商品の準備が整ったら、納期に合わせて出荷作業を進めます。出荷時には納品書を発行し、同封するケースが一般的です。

発注者は届いた商品を検品して間違いがないか確認し、問題があれば受注者へ問い合わせます。取引完了後、受発注者いずれも在庫管理の作業が必要でしょう。

受発注管理でよくある課題

受発注管理は業務内容が煩雑になりがちで、課題を抱えていらっしゃる企業も少なくありません。中でもよくある課題が以下に挙げる3点です。それぞれの課題について詳しく解説します。

属人的な運用でルールやフローが混在している

取引先によって受発注管理の担当者を分けている場合、属人的な運用になりやすいです。担当者ごとにルールやフローが異なると、他の社員が作業にあたる際に混乱してしまいます。退職や異動に伴い、あらたな社員を配置する際も教育が円滑に進まない場合もあるでしょう。特にリピーターからの注文を受けたものの、限られた担当者のみ詳細を把握している場合、顧客満足度の低下につながる可能性も少なくありません。他部署と連携を取る上でも非効率になります。

作業量が膨大である

受発注管理は見積書の作成や出荷、在庫の管理などを一貫して行う必要があり膨大な作業量です。多くのプロセスを踏む必要がある業務ですが、取引先や商品数が多くなればさらに複雑になるでしょう。特にクラウドサービスやシステムを活用していない企業では、テレワークや在宅勤務も取り入れにくく、受発注管理のためだけに出勤したり、残業して対応にあたったりする社員も少なくありません。

人為的ミスが発生しがちである

受発注管理の窓口は電話やメール、対面など多岐にわたり、管理方法も企業によってさまざまです。例えば電話で注文を受けた場合、聞き間違いが起こる可能性があるでしょう。その他、転記ミスや計算ミスにつながるケースも考えられます。このように人為的ミスが発生しやすい点も、受発注管理の課題と言えます。

受発注管理が頻繁に行われる業界

受発注業管理は、業界問わず発生する業務の一つです。中でも製造業や建設業、卸売業、小売業、サービス業などは、受発注管理が頻繁に行われます。

製造業では原料や資材を発注するだけでなく、工場で製造された商品を別拠点にある営業所や倉庫で管理する業務が発生します。注文を受けたら指定の日時・場所に正しく発送する仕事も、受発注管理の一つです。

建設業では工事で必要な資材の発注や管理を行います。材料不足は工期に影響を与えるため、在庫管理は大変重要と言えるでしょう。その他、工事を請け負う際も受発注管理業務が発生します。注文内容に合わせて見積書を作成し、了承されれば契約の締結です。

卸売業や小売業、サービス業などは、顧客もしくは取引先ごとに受発注を管理します。

受発注管理をアウトソーシングする3つのメリット

受発注管理をアウトソーシングすると、以下の3つのメリットが得られます。それぞれのメリットを解説します。

属人化が解消される

受発注管理は担当者ごとに扱う内容や量が異なるケースもあり、属人化が起こりやすいです。アウトソーシングを活用すると業務内容が可視化され、標準化しやすくなるでしょう。担当者の退職や異動があった場合でも、業務が標準化されていればスムーズに引継ぐことができ、業務効率の向上が可能です。

顧客満足度の向上につながる

受発注管理の代行先には、業務に長けた人材が揃っています。そのため業務品質が上がり、ミスや納期の遅れなどトラブルを未然に防ぐことが可能です。

受注管理では、顧客からの要望に丁寧に対応する必要があります。人材が少ない場合、煩雑な受発注管理と並行するのは難しいでしょう。その結果、顧客対応やアフターフォローが手薄になりかねません。受発注管理のアウトソーシングを活用すると、営業担当者はこれらのコア業務に専念できます。顧客対応やアフターフォローに注力でき、顧客満足度の向上につながる点も大きなメリットです。

スピード感を持って事業拡大に取り組める

受発注管理をアウトソーシングすると質の高い対応が可能になるため、企業価値の向上にもつながります。こうした実績が増えるとあらたな取引先からも注目され、新規契約が期待できます。受発注管理のアウトソーシングは、企業価値を高めて事業拡大に取り組みたい方にとって、大きなメリットが得られる手段と言えるでしょう。

受発注管理をアウトソーシングする際の4つの注意点

受発注管理をアウトソーシングする際は、4つの注意点を押さえることが大切です。それぞれの注意点について解説します。

営業からの理解を得る必要がある

企業によっては、受発注管理を各営業が担当しているケースがあります。取引先とのやり取りも電話や口頭、メールなど担当者ごとにさまざまです。そのため、受発注管理のアウトソーシングを活用するにあたって、ルールやフローを標準化することに反発が起こることも考えられます。

受発注管理をアウトソーシングする際は、企業価値の向上や事業拡大など事業全体にメリットがあることや、属人化を回避して営業活動の停滞を防ぐ必要があることなどを、営業担当者に丁寧に説明することが大切です。状況によっては、最初からすべての業務を外注するのではなく、アウトソーシングを段階的に活用し、トラブルの発生を抑える必要があるでしょう。

社内にノウハウが蓄積されづらい

受発注管理をアウトソーシングすると、その業務に携わる機会が減るので、自社にノウハウが蓄積されにくくなります。ノウハウが蓄積されていない状況では、万が一受発注管理を内製化することになった際に効率化が図れません。

営業担当者に対して個別に顧客からの問い合わせが入った場合、ノウハウがないと正確な判断ができないでしょう。アウトソーシングを活用する際は、定期的に受託会社にノウハウをフィードバックしてもらい、状況を正しく把握しておくことが大切です。

受託会社と情報管理の取り決めが必要になる

受発注管理では、取引先や顧客の情報、売上、在庫数など重要な情報を取り扱います。アウトソーシングを活用する場合、こうした情報を受託会社に共有するケースが多いでしょう。そのため、情報漏えいのリスクが伴うことを念頭に置いておく必要があります。

万が一、情報が流出してしまえば取引先に迷惑をかけるだけでなく、自社に対する信頼が失われかねません。アウトソーシングする際は、事前に情報管理に関する取り決めや検証などを受託会社と確認しましょう。

代行先を選定する際は、セキュリティ対策の姿勢やプライバシーマークの取得について確認し、慎重に検討する必要があります。

お客さまとのコミュニケーションの機会が減る

受発注管理をアウトソーシングすると、顧客応対スキルの高い外部企業に業務を任せられます。その結果、顧客満足度の向上につながる点がメリットの一つです。一方で、営業担当者はお客さまとのコミュニケーションの機会が減ることを念頭に置いておく必要があります。

お客さまとの接点を極端に減らさないよう、定期的に連絡を取ったりメール配信を行ったりして、関係維持に努めるとよいでしょう。

受発注管理の代行先を選ぶポイント

受発注管理の代行先を選ぶ際は、以下に挙げる3つのポイントを押さえることが大切です。それぞれのポイントを詳しく解説します。

業務の対応範囲

受発注管理のアウトソーシングと一括りにしても、代行先によって対応可能な業務範囲が異なります。いくら高いスキルを持ったスタッフが在籍しているとしても、依頼したい業務内容に対応していない場合もあり得ます。受発注管理の代行先を選ぶ前に、自社の現状や課題を洗い出して、依頼する業務内容を明確にしておきましょう。その上で、業務範囲が適した代行先を選ぶことが大切です。

実績の豊富さ

受発注管理の代行先を選ぶ際は、実績を確認しておくことも重要です。特に自社と同じ業界の実績が豊富な代行先であれば、より安心して業務を任せられるでしょう。一方で、実績豊富な代行先でも、同業種における実績が少ない場合は注意が必要です。

公式サイトに実績が記載されていない場合は、利用者の評価も判断材料となります。アウトソーシングにより、どの程度業務効率化が図られたのか、課題の改善が改善されたかなど、具体的な口コミもリサーチするとよいでしょう。

予算に合うプランの有無

受発注管理をアウトソーシングした際の費用も、重要なポイントです。スキルが高く実績豊富な代行先が見つかったとしても、予算を超えてしまえば委託しづらくなります。事前に立てた予算と照らし合わせながら、希望する業務を予算内で遂行してくれる代行先を選ぶ必要があります。

プランによっては、委託する業務内容を細かくカスタマイズできることもあるため、予算を超えた場合は相談してみるとよいでしょう。

大手企業における受発注アウトソーシングの活用例

部署や事業所が複数ある大手企業では受発注管理がより煩雑になるため、アウトソーシングによってさらなる効率化が期待できます。

例えば、社員数1,000人以上を抱える某メーカーでは、受発注業務の属人化解消を目指してアウトソーシングを活用しています。同社では全国に20ヶ所を超える営業所を構えていることもあり、各地域で独自のルールが作られていました。アウトソーシングを活用した結果、業務プロセスが可視化され、属人化の解消に成功しています。さらに、受発注センターを設置したことで社員の負担が減り、業務ミスの削減や品質向上にもつながりました。

このように、受発注管理をアウトソーシングして集約化すると、属人化や効率の悪さなどの課題が解消されます。特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を活用すれば、専門性の高い外部企業に業務プロセスを一貫して任せられるため、より一層の業務効率化が可能です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

受発注管理ならパーソルテンプスタッフへ

受発注管理のアウトソーシングは、属人化が起こりがちな受発注管理業務を標準化する上で役立つサービスです。業務効率化や生産性の向上、顧客対応の品質向上も期待できるため、結果的に企業価値が高まります。事業拡大を検討中の企業にとって、大きなサポートとなるサービスと言えるでしょう。

受発注管理は個人情報や取引内容に関する情報を取り扱う業務です。安心して業務委託するためにも、セキュリティ対策が徹底された代行先を選ぶ必要があります。代行先によって対応できる業務が異なるため、委託する前に対応範囲や実績などをリサーチしておくことも大切です。

受発注管理業務に関してお困りのことやご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

- 記事をシェアする